遺跡の発見

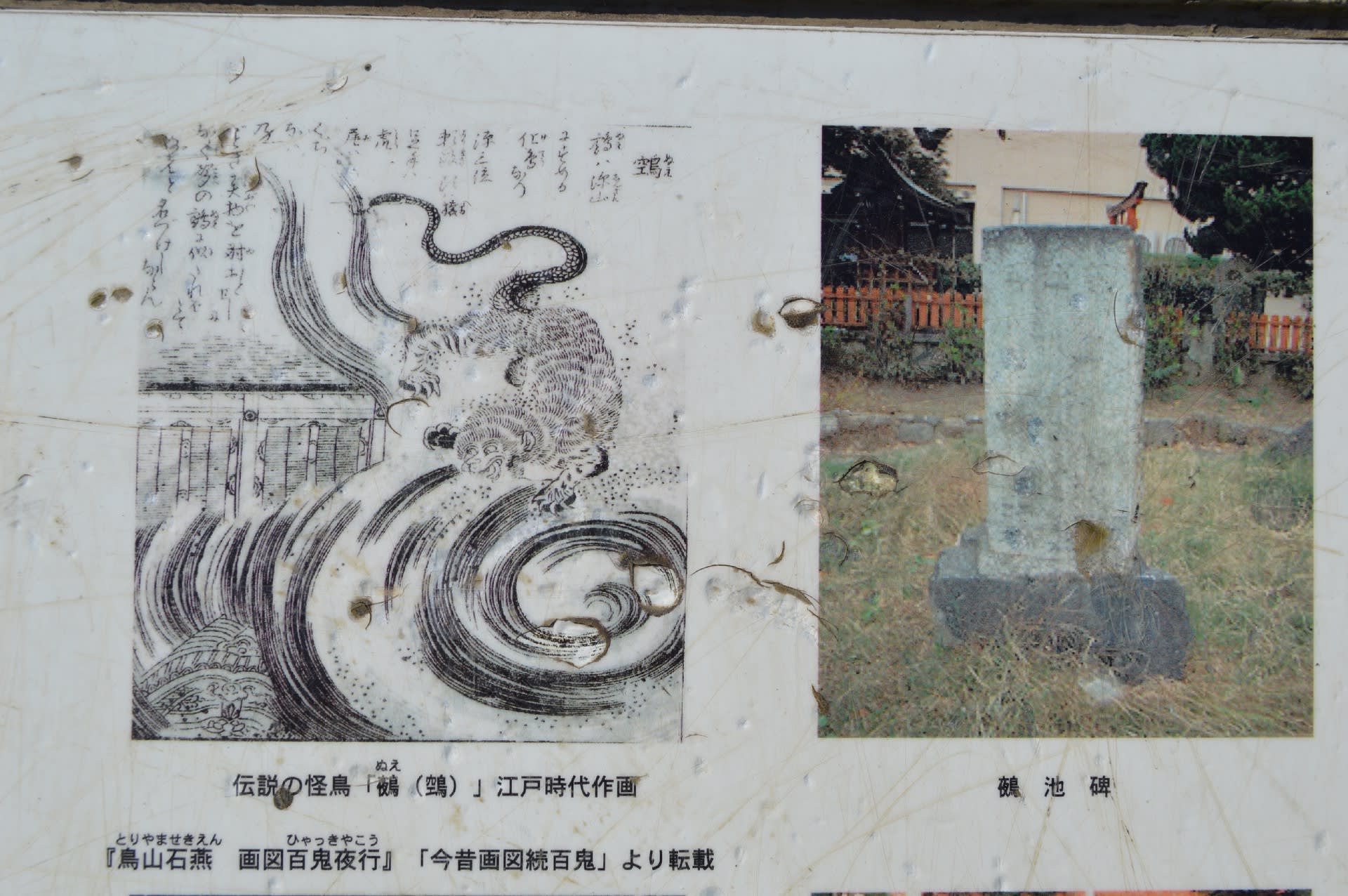

標高40~50mの南向きの台地上にあるこの遺跡は、昭和40年(1965)、台地西端の池畔で瓦片や土器片が見つかり、古代寺院があったと推定されて「正道廃寺跡」と名付けられました。

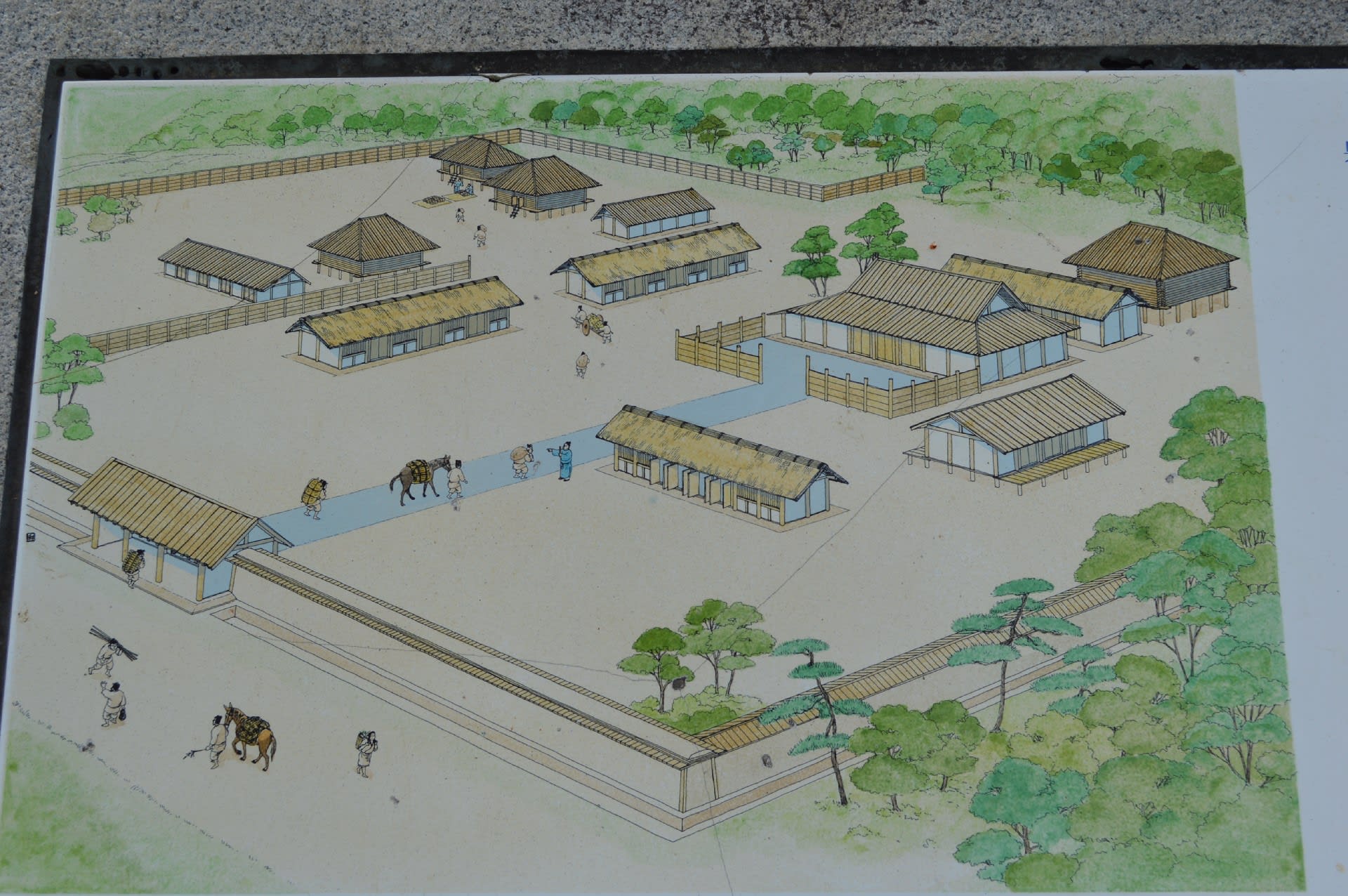

しかし、昭和48年(1973)2月からの大規模な発掘調査では、寺院跡とみるより、奈良時代の郡衙(郡の役所)中心部分と推定される建物群跡が確認され、昭和49年(1974)には名称も「正道遺跡」と改められました。その後、付近で部分的な発掘調査を続けた結果、遺跡西側にも建物群跡があることがわかっています。

国の史跡に

この遺跡は、5世紀の小規模な古墳と6世紀後半から7世紀にかけての集落遺構、そして7世紀以降の整然と配置された大型の掘立柱建物群からなる官衙(奈良時代の役所)遺構などが重なり合う複合遺跡です。

特に官衙遺構は歴史・地理的背景や出土遺物などから、奈良時代の山城国久世郡の郡衙中心部であると推定され、昭和49年(1974)9月、城陽市では最初の国史跡の指定を受け、翌年3月に史跡地全体の約10,850㎡が公有化されました。

史跡の整備

この遺跡は、発掘調査後埋め戻されて長い間広場になっていましたが、遺跡の保存と活用を図りながら、積極的にまちづくりに生かしていこうという機運が高まり、平成元年(1989)2月、文化庁の指導を得て、この遺跡を含む市内5ケ所の史跡整備構想を策定。翌年この官衙遺跡の整備基本計画を作り、平成3年(1991)10月から整備工事に着工、平成4年(1992)11月に工事が完了しました。

整備の方法

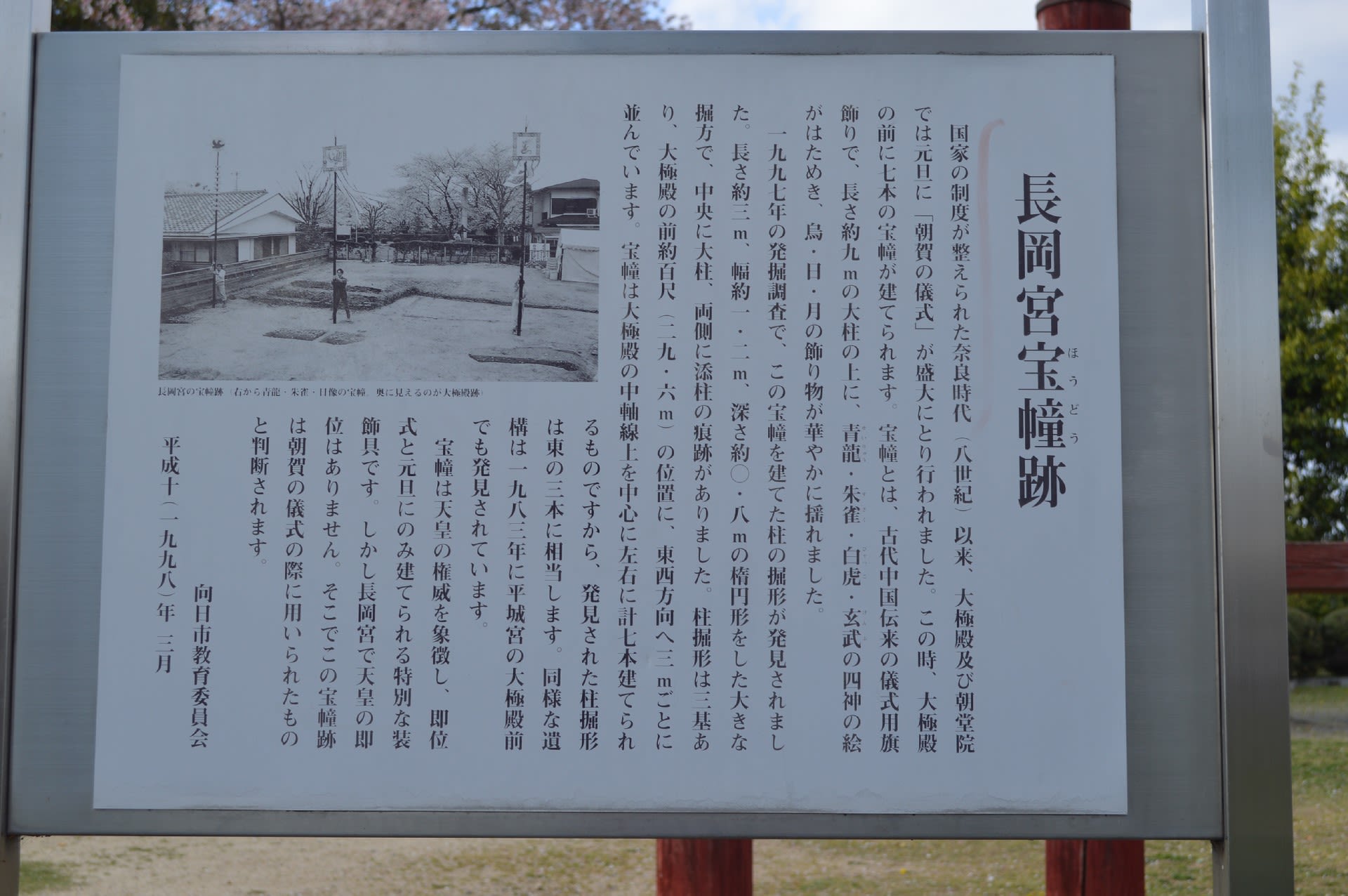

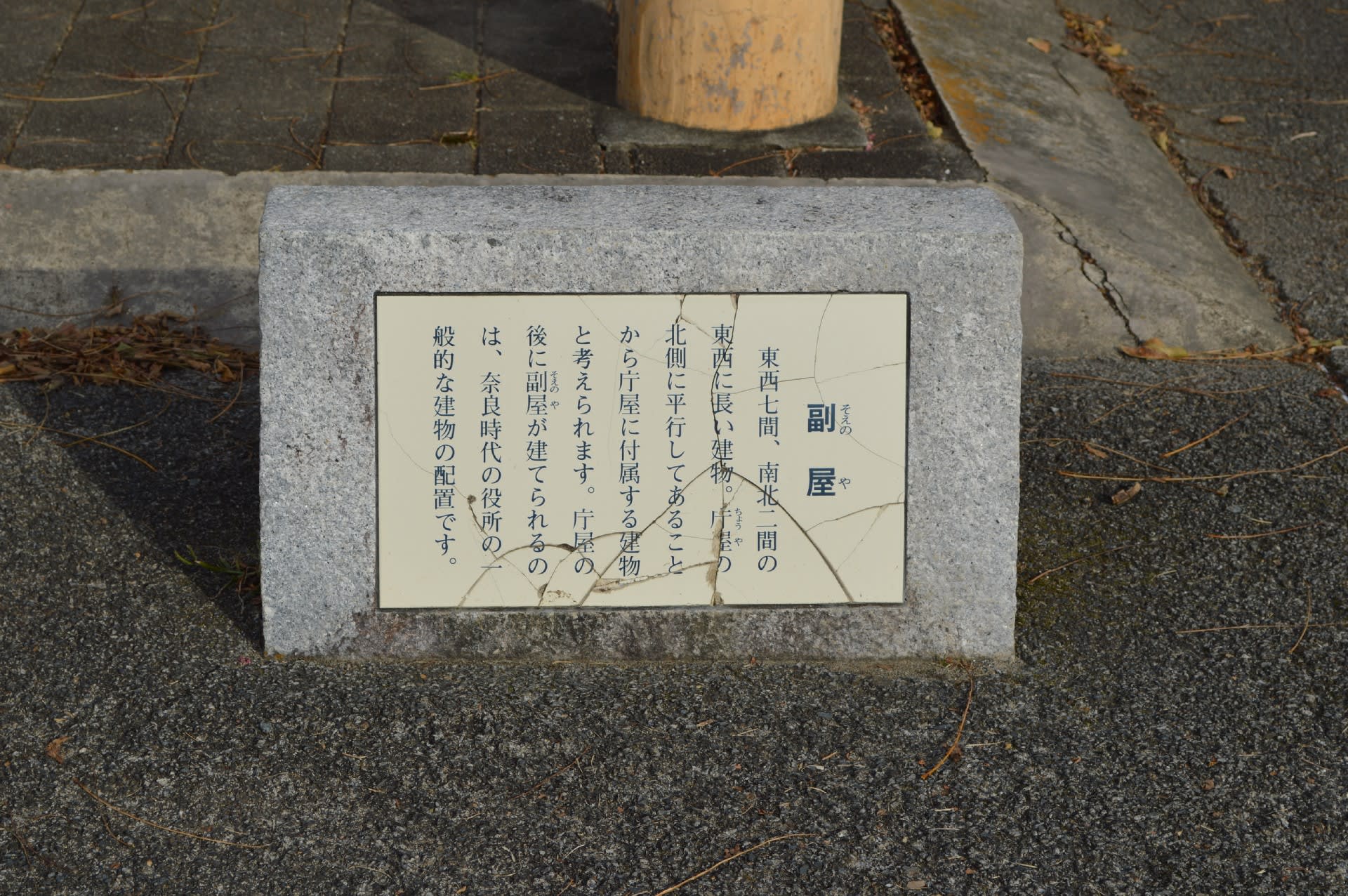

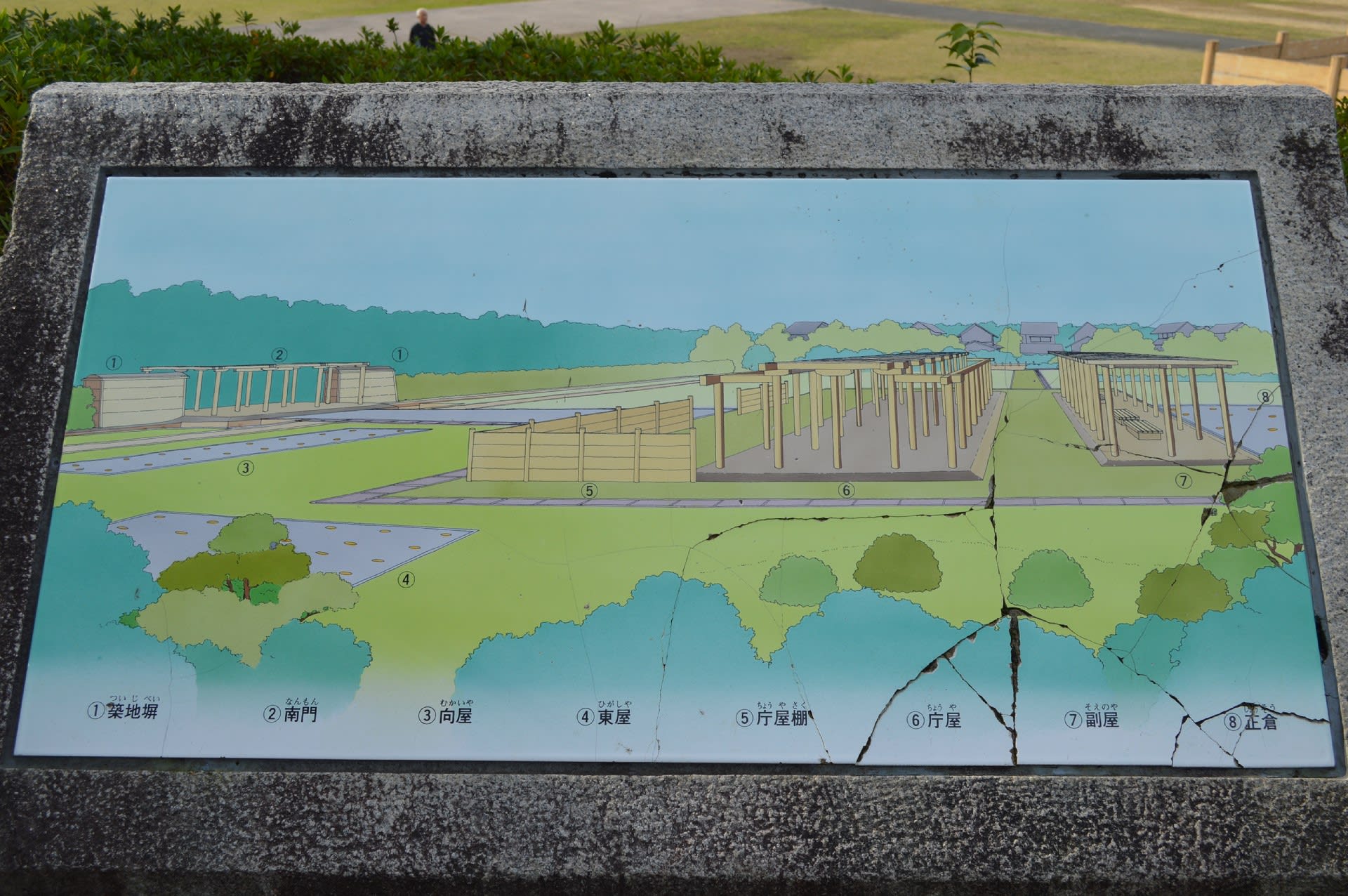

整備に当たっては、官衙建物群のうち、ほぼ同時期のものと推定される建物群を復元の対象とし、時期を異にする建物遺構は、一定の覆土をして地下に現状保存しています。

建物の復元の仕方は、発掘調査の結果に基づいて柱の位置や太さを忠実に表現し、一方、柱の高さや柱組みは近い時代の建築様式を参考にして、これらの建物の規模が想像できる「イメージ復元

」となっています。

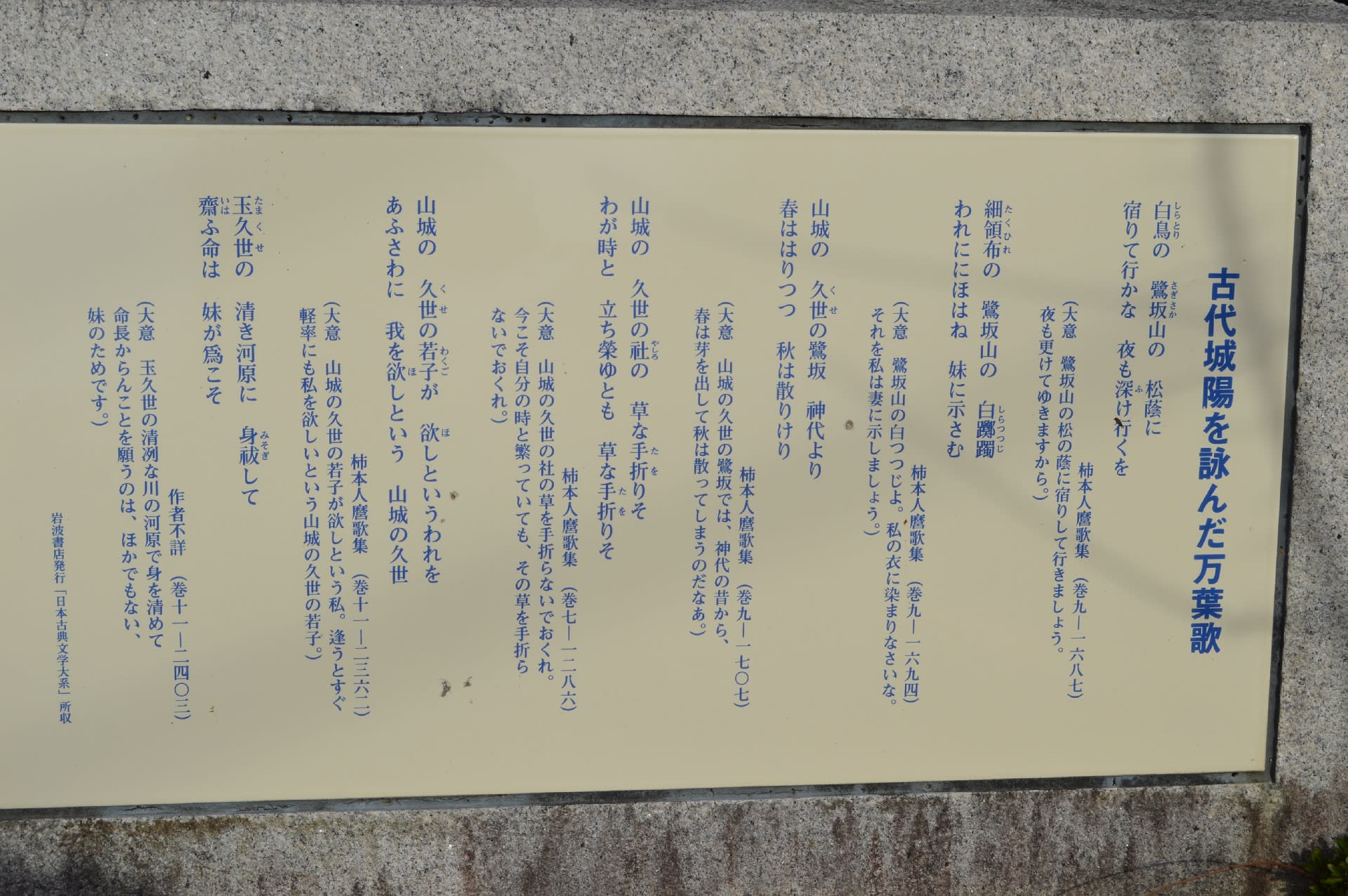

また、遺跡内の樹木は、在来植物の中から選び、特に奈良時代の「万葉集」の歌に詠まれている、いわゆる「万葉植物」には代表的な万葉歌を添えて紹介しています。

古代城陽を詠んだ万葉歌

史跡 前回の記事 ⇒ 史跡木津川052 木津川の歴史 飛鳥・奈良時代

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます