すずむしの歌

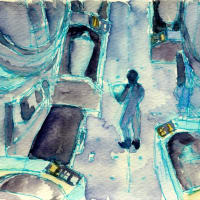

青年は疲れていた。工場の厳しい仕事に、肉体も精神も悲鳴を上げる。その悲鳴は巨大な機械が発する恐ろしい唸りと振動にかき消される。機械の回転の中に体が吸い込まれそうになる。蒸気や電力で動く機械が、時に、人間の命を搾り取って動いているかに思われた。

一日の労役から開放されて、アパートの淋しい部屋に戻ると、そのまま寢台に倒れ込んで眠る。やりたいことは数多くあったはずなのに、何もかも忘れてしまった。いったい何のために生きているのか、それすらも考える余裕がなかった。

ある夜、青年は帰宅途中の道すがら、月の照る叢(くさむら)で妙な声を聞いた。

「あなた、どうしていつもわたしの歌を聞いてくれないの?」

青年は突然の声に驚いて辺りを見回した。けれども、蟲のすだくばかりで、何者の姿も認めなかった。空耳と思って歩きだすと、ふたたび声がした。

「わたしはここにいるわ」

か細い声だったが、はっきりと聞こえた。叢のどこかに、誰か潜んでいるに違いなかった。気味惡くなって逃げ出そうとしたが、足が動かなかった。

「わたしは鈴虫よ」

「鈴虫が口をきくものか」青年は暗がりに向かって叫んだ。

「鈴虫だって口くらいききます」

声の主が叢から跳ね出て青年の前に現れた。それはどう見ても小さな鈴虫であって、それ以外の何ものでもなかった。ただの蟲けらと知って、ほっとした。

「わたしの歌をきいて下さらない?」鈴虫が言った。

「そんな暇はない。帰って眠らなければ、明日の仕事に差し障る。鈴虫が口をきこうと、きくまいと、ぼくには関係のない話だ」

「仕事、仕事って、あなたにとって今の仕事がそんなに大事かしら」

「君たちはいいかも知らん。そこらの草を食べてりゃ生きていけるのだから、気楽なものさ。人間は草では生きてゆけないんだ」

「じゃあ何のために生きているの?」

「それは――」青年は返答に窮した。

「自分の歌をうたわないのだとしたら、何のために生きてゆくのかしら。目的もなく辛い思いばかりをして、生きてゆく意味があるかしら」

「そんなこと、おまえになんか言われたくない。鈴虫なんて、人間に比べたらちっぽけなものさ。冬になればみんな死んでしまう儚い命さ。おまえに人間のことなどわかるものか」

「わたしもかつては人間だったわ」

「えっ?」青年の驚きをよそに、鈴虫の話は続く。

「人間だったころ、あなたと同じやうにいつも疲れてて、歌のことなんかわすれてしまっていた。でも今は鈴虫になって毎晩歌うことができるの。あなたは鈴虫のことを儚い命というけれど、あなたのやうな稀薄な生活こそ儚いと言うべきでしょう。わたしの一晩じゅうの歌をあなたが歌うとしたら、何年かかるのかしら。短い時の間にわたしはあなたの何倍も生きているの」

青年は押し默ったまま。鈴虫は続けて言う。

「でもね、本当は人間のままで鈴虫のように生きられたらどんなにか良かったかと思うの。だから、あなたには鈴虫になる方法を教えない。あなたには人間のままで、鈴虫の生き方を見つけてほしいから」

少しの沈黙の後、最後に鈴虫が言った。

「あなたが歌わないなら、せめてわたしの歌をきいてごらん。歌うことの素晴らしさを教えてあげるから」

その夜、青年は鈴虫の歌の中で眠った。夢のなかで鈴虫とともに歌った。歌う楽しさ、喜びを知った。明るい歌声は天に届き、星星のあいだを駈け巡った。陰鬱な闇はぬぐい去られ、歓喜の光がさした。その光の中で、青年は目覚めた。

朝、青年は希望に満ちて出勤した。このように心踊らせながら出勤するのは初めてだった。だが、工場の轟音や蒸気や錆びた機械の隙間から垂れ落ちるどす黒い油が、歌を奪い去った。心は踏み躪(にじ)られ、希望の光はいとも簡単に消えてしまった。工場の内部で鬱々と蠢く巨大な力に耐え得るだけの強さを、青年は持っていなかった。

ただ眠るためにだけ帰る夜道、叢では、前の晩と同じく月の光の中で蟲たちが歌いつづけていた。青年に対し、「頑張れ、頑張れ」と歌いつづけていた。

こうして蟲たちに励まされつつ、何とか日々を送っていたが、そのために、知ってはならぬ秘密を知ってしまった。歌の中に鈴虫になるための秘密が含まれていた。これを蟲たちの失敗とは呼ぶのは酷かもしれない。歌は、雰囲気を微かに匂わす程度のもので、明確な意味を持っているものではなかったからだ。毎晩その歌声を聞いて感覚の鋭くなっていた青年は、それを敏感に感じ取ってしまったのである。秘密を知って以来、蟲たちの声は青年の心の闇を追い払うことが出来なくなってしまった。蟲たちは懸命に歌うが、もはやその声は、青年にとって驚きではなくなっていた。

それでも、しばらくは、青年の生活は変わらなく続いた。鈴虫になる方法は実に簡単で、なろうと思えばいつでもなれるのだから、急ぐ必要はない。けれど、長くは続かなかった。

青年は夜の叢に立って、こう告げた。

「君はがっかりするだろうけれど、もうだめだ。これ以上は頑張れないよ」

青年の姿はこの世から消えてなくなった。

ある夕暮れ時。混雑する祭りの夜店で、小さな蟲籠(むしかご)に入れられたすずむしが売られていた。浴衣を着た小さな女の子が父親にきいた。

「あの鳴いているの何?」

「あれは鈴虫というんだよ」

「ふうん、きれいな音ね。お父さん、鈴虫買ってよ」

「そうだな、たまにはこういうのも風情があって良いな」

捕らわれの身でありながらも、すずむしは精一杯歌った。しかし、歌をすべて歌いきる前に獄死してしまった。餓死だった。女の子は蟲の飼い方など知らず、両親は忙しがって蟲のことなど忘れていた。干涸らびた亡骸は窓から投げ捨てられた。躯(むくろ)はしばらく舗装路面を風に煽られて輾転(てんてん)としていたが、やがて情深い蟻たちによって葬られた。

――わたしはこの話を夜通し歌い続ける蟲たちから聞きました。

蟲たちは、この話を、警告としてわたしに物語ったのかも知れません。しかし、かの青年は、たとえほんの一時とはいえ、生きることの意味を知り、その喜びを知ったのです。人間として生き続けたところで、これ以上の幸せがあるでしょうか。

だから、今度蟲の鳴く季節がやって来たなら、叢に耳を澄ませてみてください。そこに、わたしの歌声を聞くに違いないのです。

(このは紅葉『61話集』より第33)

青年は疲れていた。工場の厳しい仕事に、肉体も精神も悲鳴を上げる。その悲鳴は巨大な機械が発する恐ろしい唸りと振動にかき消される。機械の回転の中に体が吸い込まれそうになる。蒸気や電力で動く機械が、時に、人間の命を搾り取って動いているかに思われた。

一日の労役から開放されて、アパートの淋しい部屋に戻ると、そのまま寢台に倒れ込んで眠る。やりたいことは数多くあったはずなのに、何もかも忘れてしまった。いったい何のために生きているのか、それすらも考える余裕がなかった。

ある夜、青年は帰宅途中の道すがら、月の照る叢(くさむら)で妙な声を聞いた。

「あなた、どうしていつもわたしの歌を聞いてくれないの?」

青年は突然の声に驚いて辺りを見回した。けれども、蟲のすだくばかりで、何者の姿も認めなかった。空耳と思って歩きだすと、ふたたび声がした。

「わたしはここにいるわ」

か細い声だったが、はっきりと聞こえた。叢のどこかに、誰か潜んでいるに違いなかった。気味惡くなって逃げ出そうとしたが、足が動かなかった。

「わたしは鈴虫よ」

「鈴虫が口をきくものか」青年は暗がりに向かって叫んだ。

「鈴虫だって口くらいききます」

声の主が叢から跳ね出て青年の前に現れた。それはどう見ても小さな鈴虫であって、それ以外の何ものでもなかった。ただの蟲けらと知って、ほっとした。

「わたしの歌をきいて下さらない?」鈴虫が言った。

「そんな暇はない。帰って眠らなければ、明日の仕事に差し障る。鈴虫が口をきこうと、きくまいと、ぼくには関係のない話だ」

「仕事、仕事って、あなたにとって今の仕事がそんなに大事かしら」

「君たちはいいかも知らん。そこらの草を食べてりゃ生きていけるのだから、気楽なものさ。人間は草では生きてゆけないんだ」

「じゃあ何のために生きているの?」

「それは――」青年は返答に窮した。

「自分の歌をうたわないのだとしたら、何のために生きてゆくのかしら。目的もなく辛い思いばかりをして、生きてゆく意味があるかしら」

「そんなこと、おまえになんか言われたくない。鈴虫なんて、人間に比べたらちっぽけなものさ。冬になればみんな死んでしまう儚い命さ。おまえに人間のことなどわかるものか」

「わたしもかつては人間だったわ」

「えっ?」青年の驚きをよそに、鈴虫の話は続く。

「人間だったころ、あなたと同じやうにいつも疲れてて、歌のことなんかわすれてしまっていた。でも今は鈴虫になって毎晩歌うことができるの。あなたは鈴虫のことを儚い命というけれど、あなたのやうな稀薄な生活こそ儚いと言うべきでしょう。わたしの一晩じゅうの歌をあなたが歌うとしたら、何年かかるのかしら。短い時の間にわたしはあなたの何倍も生きているの」

青年は押し默ったまま。鈴虫は続けて言う。

「でもね、本当は人間のままで鈴虫のように生きられたらどんなにか良かったかと思うの。だから、あなたには鈴虫になる方法を教えない。あなたには人間のままで、鈴虫の生き方を見つけてほしいから」

少しの沈黙の後、最後に鈴虫が言った。

「あなたが歌わないなら、せめてわたしの歌をきいてごらん。歌うことの素晴らしさを教えてあげるから」

その夜、青年は鈴虫の歌の中で眠った。夢のなかで鈴虫とともに歌った。歌う楽しさ、喜びを知った。明るい歌声は天に届き、星星のあいだを駈け巡った。陰鬱な闇はぬぐい去られ、歓喜の光がさした。その光の中で、青年は目覚めた。

朝、青年は希望に満ちて出勤した。このように心踊らせながら出勤するのは初めてだった。だが、工場の轟音や蒸気や錆びた機械の隙間から垂れ落ちるどす黒い油が、歌を奪い去った。心は踏み躪(にじ)られ、希望の光はいとも簡単に消えてしまった。工場の内部で鬱々と蠢く巨大な力に耐え得るだけの強さを、青年は持っていなかった。

ただ眠るためにだけ帰る夜道、叢では、前の晩と同じく月の光の中で蟲たちが歌いつづけていた。青年に対し、「頑張れ、頑張れ」と歌いつづけていた。

こうして蟲たちに励まされつつ、何とか日々を送っていたが、そのために、知ってはならぬ秘密を知ってしまった。歌の中に鈴虫になるための秘密が含まれていた。これを蟲たちの失敗とは呼ぶのは酷かもしれない。歌は、雰囲気を微かに匂わす程度のもので、明確な意味を持っているものではなかったからだ。毎晩その歌声を聞いて感覚の鋭くなっていた青年は、それを敏感に感じ取ってしまったのである。秘密を知って以来、蟲たちの声は青年の心の闇を追い払うことが出来なくなってしまった。蟲たちは懸命に歌うが、もはやその声は、青年にとって驚きではなくなっていた。

それでも、しばらくは、青年の生活は変わらなく続いた。鈴虫になる方法は実に簡単で、なろうと思えばいつでもなれるのだから、急ぐ必要はない。けれど、長くは続かなかった。

青年は夜の叢に立って、こう告げた。

「君はがっかりするだろうけれど、もうだめだ。これ以上は頑張れないよ」

青年の姿はこの世から消えてなくなった。

ある夕暮れ時。混雑する祭りの夜店で、小さな蟲籠(むしかご)に入れられたすずむしが売られていた。浴衣を着た小さな女の子が父親にきいた。

「あの鳴いているの何?」

「あれは鈴虫というんだよ」

「ふうん、きれいな音ね。お父さん、鈴虫買ってよ」

「そうだな、たまにはこういうのも風情があって良いな」

捕らわれの身でありながらも、すずむしは精一杯歌った。しかし、歌をすべて歌いきる前に獄死してしまった。餓死だった。女の子は蟲の飼い方など知らず、両親は忙しがって蟲のことなど忘れていた。干涸らびた亡骸は窓から投げ捨てられた。躯(むくろ)はしばらく舗装路面を風に煽られて輾転(てんてん)としていたが、やがて情深い蟻たちによって葬られた。

――わたしはこの話を夜通し歌い続ける蟲たちから聞きました。

蟲たちは、この話を、警告としてわたしに物語ったのかも知れません。しかし、かの青年は、たとえほんの一時とはいえ、生きることの意味を知り、その喜びを知ったのです。人間として生き続けたところで、これ以上の幸せがあるでしょうか。

だから、今度蟲の鳴く季節がやって来たなら、叢に耳を澄ませてみてください。そこに、わたしの歌声を聞くに違いないのです。

(1998年9月14日)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます