何度も言うのはアレですが

「これは鉄道模型メーカーに。有志で話を持ちかけて、自己企画キットを作ってもらっての販売拡大提灯記事」です。

ストレートに言うとそういう事です。

なんとか一個でも多くの受注を・・・というかこんなに愚痴だらけに書いて本当に販促か?というと非常に微妙なものであります。

このキット途中ですが、途中総論としては「キットの部品自体は非常に合いが良く組み立てていけるものの、極薄材料が多いため、ハンダメッキによる接合が多いということ。およびハンダメッキ腕馴らしには結構良い教材であるということ」

という感じです。

個人的にはハンダメッキ接合はあまり自信のない分野でしたが、これをやって結構うまくいくことが解り、思いの外、楽しいキットになっています。

また、気を使うのはランナーからの分離であり、カッターを一ゲートづつでも折りながらやるというのは過剰なことではありません。

切れ味さえよければ、歪み最小限にカットできるため、ここは数百円を惜しんではいけないんだな。と感じています。

エッチングはさみはどうも性に合わなくって・・・。

覚悟のデッキ上板貼りです。

材料はペラッペラの洋白板です。

切り出すのも慎重になります。

で、あいにく私の管理が悪いのかこのように湾曲してしまっています。

しかし、考え方によっては・・・これがうまくいった原因だったかもしれません。

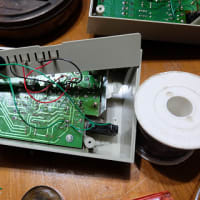

たまに使うクリーム半田。

粉状のハンダをフラックスで練ったものです。

本来、水道管を接合する際に使います。

指でねって塗ったくります。

手すりは挿して位置決めになります。

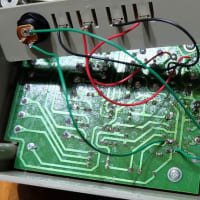

エコーのクリップで押さえて、ハンダコテ55Wで抑えたり

バーナーでエイ!ってあっためたり。

なんとか張り付いてくれましたが、コテでやったほうが最終的には良いかも。

もう片方は別手法でやってみます。

瞬間的にコテを滑らせてはんだめっきしました。

その際は手すり穴が埋まりますので2.5っmドリルで再開口します。

このようにいろいろな角度で抑えまして。

今回はデッキ側面からハンダをチョット載せたコテで撫で温めたら

ハンダメッキもハンダに刺激されて綺麗に溶けてすっきり行きました。

こっちが良かったです。

汚損が手前の二回目のほうが少ないです。

よかった。

ひやひやもんですが、押さえ方がきちんとするだけでかなりリスクが減ります。

浮いた部分もありましたけど、そこはベークライトに押し付けてハンダコテを充てたら修正できました。

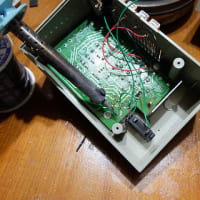

すぐにボディと接合します。

名古屋臨海見学に際して「点付け」の魔力に魅せられたので、

点付けで済ませました。

表は見出しも最小限で、結果これでいいんだなと。

いままではどうしてもササーーっと流して表にはみ出て阿呆を見ましたので。

裏をリューターでガリガリ削りまくりました。

手すりはグニャリますがヤム得ませんね。

完成後気を使いそうです。

また被せてみました。

フレームの歪みは自分なりに最小限です。

ただ、完全な感じではないかなと。

もうちょっと最初に注意していればよかった部分があります。

本当は曲げ線の波線状の凹みを全部埋めたいのですが、結構難しそうなんですよね。

サフェーサーで誤魔化し埋めにしようと思っています。

普通のDD13より2mm程度長い全長です。

正直、これで名古屋にいる状態の国鉄色だと、かなり解りにくいモデルになりそうです。

しかし、厳然と「ほぼ車体載せ替え」で、

作ったひとだけわかる差異に自己満足は満たされると思います。

岩手開発鉄道のように色も屋根Rも大きな庇もあるものではないので、差異がごく僅かではあるのですが、ご覧のとおり「キャブ側面以外全部違う」形です。

これを更に上回る微細差は大夕張のDL55ですかね。

屋根はホイッスル足すだけで良さそうなんですが・・・・?

↑タケモリのDD13、マイクロDD13利用でもイケルと思います。(確証なし)

最新の画像[もっと見る]