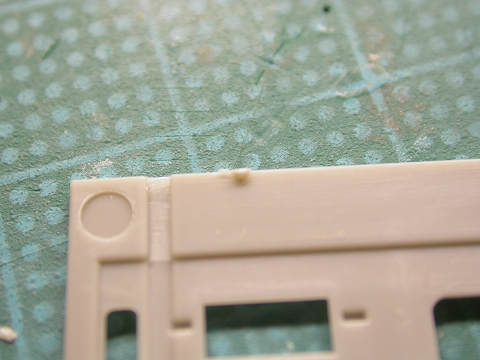

2mm角のアングルエバーグリーン材を1cmくらいの寸法でカットし

裾から4mmの場所に溶着して動力の支えを植えました。

高さはいいのですが、床の高さは以前紹介したように、ツラツラなので、床下機器を取り付けるのに大変労力を強いられます。

床下を組むにあたって、

本来、2両の中間車では冷房改造後は異なるのですが・・・

二次車に付けるから互いに交換せよと凄いことが書いてあります。

2次車と1次車で2本買えと。

えーえー、買わせていただきますよ。( ´_ゝ`)

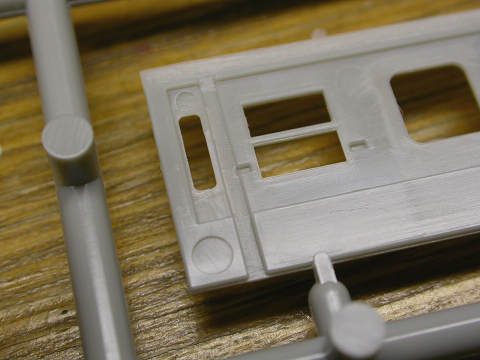

これがT車用床下。

多分本来のもう一タイプにはMGが積んでいるのではないかな?

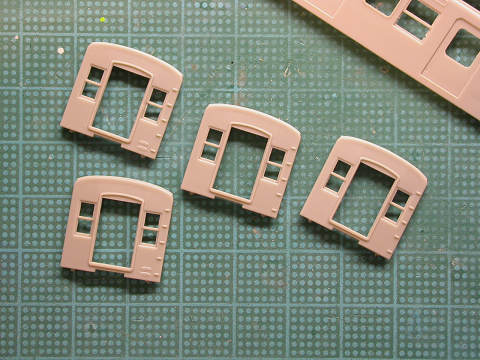

軽く棒やすりの上でヤスって、型抜き勾配を落とします。

垂直に取り付けるための必須工事ですね。

かるーく

テーパーを落として、型の筋を消します。

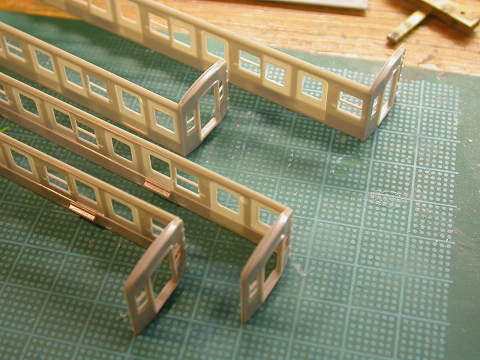

床板に接着すると

なかなかいいボリュームです。

足が透けているのがすばらしいですね。

さて、問題の動力床下ですが・・・

ベースを削り込んでぺらぺらになるまで薄くします。

解ります?

ぺらぺらになるまで削ります。

その状態で取り付けても

今度は厚すぎるので・・・。

寸法を測って、車体よりへこませるために

がーりがーりと

ガイドを使いながらレザーソウで厚みを落とします。

ガーリガーリ!

がーりがーり

こんな感じに仕上げて

ちょっと雑になった気もしますが、薄く削りまくらないと上手くいかないのです。

きょうはおしまい!!!!