天正元年(1573年)、織田信長の兵火で湖東三山の1つ、金剛輪寺も被害を受けるが、本堂・三重塔は寺僧の尽力で焼失を免れた。

お城のデータ

所在地:愛知郡愛荘町(旧秦荘町)松尾寺874 map:http://yahoo.jp/T5jHwg

区 分:城郭寺院

標 高:274m ⑤比高:100m(黒門175m)

現 状:寺院・山林

遺 構:堀切、空堀、曲郭(坊舎・宿坊)・石垣・本堂裏山上の出丸遺構

築城期:鎌倉期

築城者:佐々木頼綱によって建立された本堂

目標地:金剛輪寺

駐車城:参拝者用無料駐車場

訪城日:2015.10.22

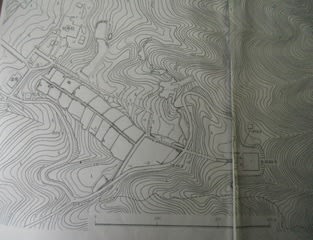

縄張り図(滋賀県中世城郭調査分布より)

縄張り図(滋賀県中世城郭調査分布より)

国道307号線沿いの『金剛輪寺』の石碑

国道307号線沿いの『金剛輪寺』の石碑

『金剛輪寺』総門(黒門)

『金剛輪寺』総門(黒門)

総門(黒門)~明壽院(赤門)への参道

赤門からが城郭遺構―-概略図

赤門からが城郭遺構―-概略図

赤門

赤門

お城の概要

湖東三山の一つ金剛輪寺(こんごうりんじ)も戦国時代には城郭であった。佐々木六角氏が百済寺と同じように拠点として利用した。

金剛輪寺の戦国期は、参道両側に寺とし坊舎は、石垣塀で囲われた僧兵達の宿所跡(曲郭)として機能した。本堂(主郭=標高274m)の裏山には堀切、空堀・土橋で後方尾根を遮断で構成された「城山」標高396mと呼ばれる【出曲郭・物見曲郭】が残存する。当然のことながら、近江に攻め来る織田信長には邪魔な存在となったので焼こうとした。

白門から、高石垣の石塀が続く、

白門

白門

南曲郭の奥に虎口のような石垣と石段

南曲郭の奥に虎口のような石垣と石段

水抜き口

水抜き口

二天門

二天門

近江守護職・佐々木頼綱によって弘安11年(1288)に建立された「本堂」・・・(敏満寺文書に記す)

近江守護職・佐々木頼綱によって弘安11年(1288)に建立された「本堂」・・・(敏満寺文書に記す)

三重塔

三重塔

南谷堀切

南谷堀切

「山中に城山という所のあるのは、当山衆徒の砦である」と記されいる。

砦概略図

砦概略図

参考資料写真・ 「城山」標高396mに平削地『出丸・物見櫓か(東側の宇曽川ダムの上流左岸の林道から、行けそうだが?)

「城山」標高396mに平削地『出丸・物見櫓か(東側の宇曽川ダムの上流左岸の林道から、行けそうだが?)

「山中に城山という所のあるのは、当山衆徒の砦である」と記されている。金剛輪寺の境内には、多数の坊舎の跡が残る。

本堂(標高274m)の裏山には堀切、空堀・土橋で後方尾根を遮断で構成された「城山」標高396mに平削地『出丸・物見櫓』http://yahoo.jp/qIKdxjがある、秦川山(468m)の北200mに、西側への舌状尾根の先端に位置している。 百済寺城の北坂本城(北坂城)と同じ役割をしていたか。

歴 史

元寇の役(蒙古襲来)の戦勝記念として、近江守護職・佐々木頼綱によって弘安11年(1288)に建立された「本堂」は、鎌倉時代の代表的な和様建造物として国宝に指定されています。

応仁の乱後には、佐々木六角氏や京極氏が時々宿陣し、戦時には度々兵糧米、軍資金を強請され、当山においても弓矢をもって自衛し、衆徒の砦も築かれていた。

天正元年(1573)、百済寺が鯰江城を後援したことで、 信長は同寺を焼き払ったが、当山も同罪ということで火を放たれたが、当山僧侶の奇知により、本堂・三重塔・二天門等はその火を免れた。 『パンフレットより』

堂内には御本尊をはじめ、阿弥陀如来坐像、十一面観音立像など平安から鎌倉時代の仏像が安置され、その多くが国の重要文化財に指定されています。

また、三重塔(鎌倉時代)および二天門(室町時代)も国指定重要文化財で、桃山時代から江戸時代の中期にかけて造られた本坊明壽院の庭園は近江路随一ともいわれ、国の名勝に指定されています。

三重塔(鎌倉時代)

三重塔(鎌倉時代)

天正元年(1573年)、織田信長の兵火で湖東三山の1つである百済寺は全焼し、金剛輪寺も被害を受けるが、現存の本堂、三重塔は寺僧の尽力で焼失をまぬがれたという。

本堂をはじめとする中心堂宇は総門や本坊のある地点から数百メートルの石段を上った奥。

参道も「食い違い虎口」のように四度曲り、本坊は、参道か見えない(見落とされ、焼き討ちをまぬがれたのではないかと)いう説もある。

しかしこの寺の僧たちは工夫をこらした。

織田信長の軍勢が寺に攻め寄せた時、寺の伽藍が火の海になっているように見せかけたのである。 金剛輪寺の近く流れる川は宇曽川がある。織田信長の焼き討ちの際に本堂が燃えているように見せかけ、嘘をついたから宇曽川とか?・・・。

その甲斐あって寺は焼かれず、本堂は国宝、三重塔、(護摩堂)は重文として厳然として存在している。

- 余談だが『石垣が違う」

この寺には、「下倉米銭下用帳」という戦国時代の文書が残っています。これは寺のもろもろの活動に伴う支出台帳のようなもので、米や酒といった品目がどのような用途に使われていったのか、事細かに記録されています。 - その中の天文~弘治年間(1532~57)の項目に、観音寺城の石垣普請にあてがわれた支出記録が存在します。どうやら、観音寺城の石垣普請に金剛輪寺の勢力が関与しているらしいのです。

- 織田信長の安土城に先行する総石垣として有名な観音寺城ですが、これまでの城郭研究では、観音寺城の石垣普請には寺院勢力が大きな役割を果たしたと考えられています。

- 『金剛輪寺文書下倉米銭下用帳』があります。http://www.town.aisho.shiga.jp/rekibun/H24shinshitei/geyouchou.htm

八斗 御屋形様人所下石垣打可申之由被仰出谷十介殿方被来候上下一宿飲酒

六斗 同石垣之事に談合會衆

二斗八升 同石垣之事に三上宗左衛門殿へ樽一荷遣候了

一斗 同持行食

三升 恒例銭不成候間右に遣候時承仕酒

二斗四升 恒例銭利弁相果候間中村殿へ樽一つ

八斗 御屋形様石垣打申に付て西座より賄之事御訴訟申上之由候て谷十介方被来候上下飲酒

(中略)

一斗六升 上之御石垣之事に三上殿使者十介方賄之事西座申通被仰候て御出之時上下両度飲酒 - 安土城が天正4年(1576)に築城開始前に、金剛輪寺の石工の手で天文~弘治年間(1532~57)の項目に40年前に「観音寺城の石垣普請」をしていた。

金剛輪寺城 近江国(秦荘)

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、ウィキペディア(Wikipedia)』、淡海の城、金剛輪寺HP、湖東三山ブックレット

本日も訪問、ありがとうございました。感謝!!