冨田山城

お城のデータ

所在地:甲賀市甲賀町上野字東谷(甲賀郡甲賀市甲賀町上野字東谷) map:http://yahoo.jp/Q29CSC

現 状::丘陵・森林

遺 構:曲輪、土塁、虎口

区 分:丘陵城

築城期:室町時代

築城者:上野氏

城 主:

目標地:上野ふれあい公園

駐車場:上野ふれあい公園、麓の農道空き地

訪城日:2014.7.21

登城、

登城、

冨田山城跡へ

観音堂碑

観音堂碑

お城の概要

大原地区の墓地の東側、二股に分かれた尾根先端部を利用して西側が富田山城・東側が観音堂城が築かれている。

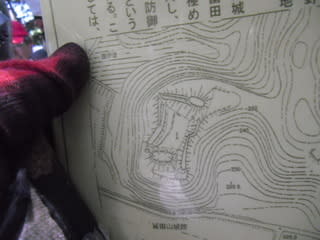

冨田山城、丘陵山頂部から西に流れる支尾根の頂部からL字形に切込土塁を設け、丘陵先端部の頂部から東に切込土塁を設けて囲んだ主郭、南に開かれた虎口南側に虎口受けの小曲輪が附属した縄張りとなっている。切込土塁に囲まれてはいるが、居館的な要素が強いお城。

東の丘陵先端部の観音堂城に比べて、単純な縄張りの城であった。

出丸の下、池!

出丸の下、池!

歴 史

冨田山城は、築城年代は定かでないが上野氏によって築かれた。 上野氏は、大原・篠山氏とも一族で大伴氏を祖とし、大原新庄上野郷一帯を支配していた。

北上野城A・冨田山城・観音堂城も尾根続きで、北上野城Bの南東300mに龍泉寺城、南東400mに木内城がある。

周辺には上野同名中を構成する土豪層の城館が点在する。

本来は上野同名中を構成する土豪層の城館として機能していたことが知られる。

冨田山城虎口

冨田山城虎口

遠望

遠望

目標地の上野ふれあい公園

目標地の上野ふれあい公園

参考資料;滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、近江の城郭、甲賀市誌7巻甲賀の城

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

大原氏について

寛永諸家譜大伴姓山岡の欄には、「・・・其後胤大原八郎貞景、外戚にしたかひ江州甲賀郡大原の庄に移住す。・・・」と記され、また、寛政重修諸家譜によると次のように書かれている。

家伝に、先祖大原備後守盛景近江国甲賀郡に住す。その子孫竹林を称し、景時にいたりて大原に復すといふ。今旧家伴氏山岡の譜を按ずるに大伴連は道臣命4世の孫、狭手彦の後なり。大伴宿禰国道の時、淳和天皇の御諱をはばかり改めて伴の朝臣となる。三河大介資兼より4代安芸権守資乗が3男八郎貞景、近江国甲賀郡大原に住して大原を称すといひ、貞景が弟を大原三郎盛景とす。これ家伝にいふ備後守と同人たるべし。」

また、貞景の経歴について、鎌倉幕府中央との関係がよく分かる記述がある。(山岡系図)

「貞景 或資景 初資業 或資奈 伴太郎 八郎 五郎大夫 左衛門尉三河国を退去し、近江国甲賀郡大原邑に住し伴太郎資業を改めて大原八郎貞景と称す。よりて俗其邑を呼で伴里といふ。建仁3年6月佐々木左衛門尉定綱等鎌倉よりの命を受け、阿野法橋全成が男播磨公頼全を穿ちもとむ。貞景是時定綱に属し、頼全東山の延年寺に住するのよしをきき、彼地にはせむかひこれを誅す。」

少し解説すると、定綱は、源平合戦の立役者秀義の長男。近江佐々木庄が本領であるが、平治の乱後、父秀義に連れられ相模渋谷庄に寄留し、治承4年の頼朝挙兵に兄弟そろって応じ、鎌倉幕府の重鎮となり、近江守護に任ぜられた人物である。また、阿野全成は、源義朝の子、義経の兄で、母は常盤御前。頼朝が石橋山で挙兵した時参戦している。にもかかわらず建仁3年(1203)5月に謀反の疑いをかけられて召し捕られ、6月23日に殺された。

頼家が殺させたとなっているが、北条氏の謀略と考えられている。上の資料にみえる全成の子頼全が京都で殺されたのは、同年7月16日であり、上の資料の6月と異なるが、貞景が佐々木定綱の命に服して頼全を殺したのは真実であろう。北条氏→佐々木氏→大原氏の主従関係が読み取れる。

その後の大原氏の活躍を系図から見ると、貞景の子実景、実頼は承久3年の乱に官軍に属して尾張墨俣で討ち死にしている。しかし、貞景の兄の資秀は幕府側で先陣を進み宇治川で右目を射たれて負傷し、勲功を賜っている。(この時佐々木氏も2派に分かれて戦っている。実景らは定綱の長子広綱の軍に加わって敗戦の憂き目を見たのであろう。4男の佐々木信綱側は幕府側で戦功をあげ、佐々木氏を継いでいる。

また、貞景の弟盛景の子景高は、将軍義詮に仕え、延文5年(1360)仁木左京大夫義長が将軍に叛いたとき、一族160騎が葛城山に陣して奮戦。この時将軍義詮から「感武功」で、太刀一振を賜っている。この「葛城山」について、当初奈良の葛城だとばかり思っていたが、さにあらず、甲賀市甲南の葛木(かづらぎ)の丘であった。一族160騎は誇張があるにせよ勢力の規模はかなり大きかったと推測される。(太平記)

貞景が大原に来たのは恐らく父資乗と一緒ではなかったかと思われる。どんな縁で来たのか、そしてどんな地位に着いたのか一切不明である。人を殺しすべての財産を失った漂泊の身であった資乗が大きな勢力を持ちえた理由は何か。「外戚にしたかひ」が気になるが、ここでも勝手な推測をすると、貞景や盛景は大原土着の土豪ではなかったのか。それが系図上資乗の子に擬せられて、大伴氏の血筋をひくものとしての権威を獲得したのではないか。だから、この二人が本当の大原氏の始祖である。

東側から

東側から 目標地の上野ふれあい公園

目標地の上野ふれあい公園

土塁も無い小規模な城だが、南東部四条の竪堀があるお城。

土塁も無い小規模な城だが、南東部四条の竪堀があるお城。

駐車1台可(路上にも1台可)

駐車1台可(路上にも1台可)

登城

登城

観音堂碑

観音堂碑

出丸の下、池!

出丸の下、池! 冨田山城虎口

冨田山城虎口 遠望

遠望

「勘四郎山城跡」石碑・・・観音堂城の別名

「勘四郎山城跡」石碑・・・観音堂城の別名

化石か?

化石か?

「北上野城跡」石碑・・・冨田山城(観音堂城)への入城中に

「北上野城跡」石碑・・・冨田山城(観音堂城)への入城中に