【邂逅 続き】

* * *

僕たちは、その日以降また暫く会う機会を持たなかった。

手紙も一度きりしか来なかった。

秋はどんどん深まっていったし、毎年何かしらの記憶につながる金木犀の香もその年はあまり印象に無い。

僕が通っていた大学と、彼女の通っていた大学はいずれも共学ではなかったから、関連するクラブ同士の合ハイが盛んだった話は、既に書いた。

最初の出会いは春だったが、その年の秋の合ハイに僕たち四回生も招待された。

クラブの中では、二人の関係は余り知られてはいなかったが、彼女の方はかなりのメンバーに気付かれていたようである。

しかし、当日舞子墓園での合ハイは、気まずい雰囲気になるかもしれないという懸念を消し去ってくれるほど、愉快な人達に囲まれた一日だった。

僕たちは、たまたま別グループだったせいもあって個人的な会話を意図して避けることができた。

寮で同室の一年先輩、瀬合さんからは、

『この頃、佐野さん元気が無いんですよ。話し掛けてあげて下さい』等と言われたりもした。

しかし、何故か一言も話し掛けることはなかった。

きっかけが掴めなかったし、それ以上に他人の目を気遣った。

最初の出会いは春だったが、その年の秋の合ハイに僕たち四回生も招待された。

クラブの中では、二人の関係は余り知られてはいなかったが、彼女の方はかなりのメンバーに気付かれていたようである。

しかし、当日舞子墓園での合ハイは、気まずい雰囲気になるかもしれないという懸念を消し去ってくれるほど、愉快な人達に囲まれた一日だった。

僕たちは、たまたま別グループだったせいもあって個人的な会話を意図して避けることができた。

寮で同室の一年先輩、瀬合さんからは、

『この頃、佐野さん元気が無いんですよ。話し掛けてあげて下さい』等と言われたりもした。

しかし、何故か一言も話し掛けることはなかった。

きっかけが掴めなかったし、それ以上に他人の目を気遣った。

帰路、三々五々の解散となった。

仲間たちと一番最後に舞子墓園を出た。

部室に寄り、合ハイには参加せず試験準備に余念の無い仲間に一言声をかけて正門を出た。

のんびりと高丸ガ丘から、垂水駅までの道を歩くつもりだった。

だが、バス停留所に薬大生の一団を見つけ、その中に彼女の姿のある事を確認した時、一瞬バスに乗ろうかと考えた。

しかし次の瞬間、やはり又他人の目を気遣った。

『中谷さん、バス来ますよ』

そう声を掛けてくれたのは、キュウちゃんだった。

反射的に、彼女は二人の関係を知っているのだと感じた。

『中谷さん、一緒に帰りましょう。』

と、もう一度声を掛けてくれた堀内さんの親切に半ば甘える形で、星陵高校への坂道とは逆のバス停に足を向けた。

仲間たちと一番最後に舞子墓園を出た。

部室に寄り、合ハイには参加せず試験準備に余念の無い仲間に一言声をかけて正門を出た。

のんびりと高丸ガ丘から、垂水駅までの道を歩くつもりだった。

だが、バス停留所に薬大生の一団を見つけ、その中に彼女の姿のある事を確認した時、一瞬バスに乗ろうかと考えた。

しかし次の瞬間、やはり又他人の目を気遣った。

『中谷さん、バス来ますよ』

そう声を掛けてくれたのは、キュウちゃんだった。

反射的に、彼女は二人の関係を知っているのだと感じた。

『中谷さん、一緒に帰りましょう。』

と、もう一度声を掛けてくれた堀内さんの親切に半ば甘える形で、星陵高校への坂道とは逆のバス停に足を向けた。

バスはなかなか来なかった。暫く堀内さんととりとめなく三年間の合ハイの記憶を話していた。その時彼女は突然、

『中谷さん、今日写された写真、沢山さん引き伸ばして下さいね。楽しみにしていますから』

と、隣に居た亀井さん、大西さんを捕まえてこう続けた。

『私たちは、1年もそれ以上あるけど、中谷さん達は、これが最後の合ハイになるんですね。1年生達は感激していましたよ。商大さんには良い人が多いって』

そう言いながら、相槌を求められたのはすぐ横で少しうつむき加減だった彼女。

『そうよねぇ。佐野さん?』

僕は彼女の言葉を遮るように話した。

「かっこつけて、勉強している奴も居たけど、今日来た連中は皆良い奴だと思う。楽しかったし」

バスは程なく到着し、遊びつかれた30人近くの乗客を乗せて急坂を下った。

最後に乗った堀内さんと僕の横には、彼女が座っていた。

『どうぞ』と、譲ってくれた席を、

「キュウちゃん、どうぞ」と、堀内さんに譲る。

少しびっくりした表情が不思議なくらい近かった。

ほんの5分程度の間だったのだが、今日初めての会話を交わした。

『中谷さん、今日写された写真、沢山さん引き伸ばして下さいね。楽しみにしていますから』

と、隣に居た亀井さん、大西さんを捕まえてこう続けた。

『私たちは、1年もそれ以上あるけど、中谷さん達は、これが最後の合ハイになるんですね。1年生達は感激していましたよ。商大さんには良い人が多いって』

そう言いながら、相槌を求められたのはすぐ横で少しうつむき加減だった彼女。

『そうよねぇ。佐野さん?』

僕は彼女の言葉を遮るように話した。

「かっこつけて、勉強している奴も居たけど、今日来た連中は皆良い奴だと思う。楽しかったし」

バスは程なく到着し、遊びつかれた30人近くの乗客を乗せて急坂を下った。

最後に乗った堀内さんと僕の横には、彼女が座っていた。

『どうぞ』と、譲ってくれた席を、

「キュウちゃん、どうぞ」と、堀内さんに譲る。

少しびっくりした表情が不思議なくらい近かった。

ほんの5分程度の間だったのだが、今日初めての会話を交わした。

『試験ですね』

「僕は、英語一科目だけだから楽なものだ」

『私は全然意欲が湧かなくって』

「駄目だよ、今からそんな調子じゃ」

『そうね。そう思うけど。早く終わってのんびり一人旅がしてみたい』

「何処へ?」

『北陸』

「そのためにも、少しは勉強しなけりゃ駄目だよ」

『そうね。そう思うけど』

「僕は、英語一科目だけだから楽なものだ」

『私は全然意欲が湧かなくって』

「駄目だよ、今からそんな調子じゃ」

『そうね。そう思うけど。早く終わってのんびり一人旅がしてみたい』

「何処へ?」

『北陸』

「そのためにも、少しは勉強しなけりゃ駄目だよ」

『そうね。そう思うけど』

僕たちは学内では、関西弁で喋ることが当たり前だったし、薬大生の幾人かとは関西弁だったが、考えてみれば彼女との会話は標準語的だった。

こうして文字にしていても、関西弁の会話は無い。

こうして文字にしていても、関西弁の会話は無い。

バスはのんびりと天谷川沿いの細い道を下って、国鉄垂水駅西に着いた。

* * *

その数週間後、言葉通り北陸に一人旅した彼女から絵葉書が届いた。

僕の手紙と一緒に届くから不思議な気がしてならないと、いつか話してくれたペンパルの吉岡さんに会ったと記されていた。

僕の手紙と一緒に届くから不思議な気がしてならないと、いつか話してくれたペンパルの吉岡さんに会ったと記されていた。

12月になった。

決まったように月に一通程度の間隔で、彼女は手紙を書いてくれていた。

秋の合ハイ以来顔を合わすことも無く、電話で声を聞くことも絶えていたのだが、暮れに国際会館で催される「第九」を聴きに行くことになった。

僕が誘ったのだが、12月20日過ぎだったとしか覚えていない。

懐かしさを追う様に、最初の出会いから半年、マンドリンコンサートで聞いた、交響曲第八番の作曲者ベートーベンの、第九交響曲を聞くことを計画した。

僕たちは、当日昼過ぎに会う約束をした。

決まったように月に一通程度の間隔で、彼女は手紙を書いてくれていた。

秋の合ハイ以来顔を合わすことも無く、電話で声を聞くことも絶えていたのだが、暮れに国際会館で催される「第九」を聴きに行くことになった。

僕が誘ったのだが、12月20日過ぎだったとしか覚えていない。

懐かしさを追う様に、最初の出会いから半年、マンドリンコンサートで聞いた、交響曲第八番の作曲者ベートーベンの、第九交響曲を聞くことを計画した。

僕たちは、当日昼過ぎに会う約束をした。

お昼過ぎの三ノ宮駅。

摂津本山~三ノ宮の切符を持っている彼女に明石まで行こうと言ったのは僕だった。

定期券を持っている僕は、垂水駅で下車し、垂水~明石の切符を買う。

彼女はそれで明石駅の改札を出た。

『悪いことばっかりしているのね』

「でも、共犯だよ」

『それもそうね。こっそり出ないと見つかりそうね』

「だめだよ。堂々と出ないと」

摂津本山~三ノ宮の切符を持っている彼女に明石まで行こうと言ったのは僕だった。

定期券を持っている僕は、垂水駅で下車し、垂水~明石の切符を買う。

彼女はそれで明石駅の改札を出た。

『悪いことばっかりしているのね』

「でも、共犯だよ」

『それもそうね。こっそり出ないと見つかりそうね』

「だめだよ。堂々と出ないと」

増築中の自宅に着く。

『少し、家らしくなって来たわね』

『少し、家らしくなって来たわね』

暫く、ワンゲル愛唱歌集を開いて歌ったりした後、4時を過ぎていただろう、家を出た。

国際会館に着いたのは、6時前だった。

誰が振ったのかも、ソプラノが誰だったのかも覚えていない「合唱」を聴き終える。

国際会館に着いたのは、6時前だった。

誰が振ったのかも、ソプラノが誰だったのかも覚えていない「合唱」を聴き終える。

『私、こんな大きなコンサートは始めてよ。身震いしたわ』

と、少し興奮気味に話す彼女の言葉の明るさとは正反対に、来年も一緒に聞きに来くことは無理だろうナ、と少し沈んだ気持ちになっていた僕。

「らんぶる」で余韻を冷まし、10時前に摂津本山駅に着いた。

暗い、薬大までの道を久し振りに送って行くことになった。途中僕は取り合った手をコートに入れた。

暖かかった。

『暖かい。でも今度はこっちが冷たいわ』と、薄暗さの中でもはっきりと感じることの出来る優しい笑顔で話した。

僕は反対の手をコートに入れた。

と、少し興奮気味に話す彼女の言葉の明るさとは正反対に、来年も一緒に聞きに来くことは無理だろうナ、と少し沈んだ気持ちになっていた僕。

「らんぶる」で余韻を冷まし、10時前に摂津本山駅に着いた。

暗い、薬大までの道を久し振りに送って行くことになった。途中僕は取り合った手をコートに入れた。

暖かかった。

『暖かい。でも今度はこっちが冷たいわ』と、薄暗さの中でもはっきりと感じることの出来る優しい笑顔で話した。

僕は反対の手をコートに入れた。

「冬休みは、帰る??」

『28日の急行で帰ります』

「今年は、雪が多い様だけど」

『大山は随分下まで雪化粧しているそうです』

「一寸冬は無理だけど、春にはもう一度大山を見に行きたいナ」

と、少しシンミリした口調になっていた。

そんな僕の心の中が分かってでもいるように、こう答えてくれた。

『きっと、3月になっても大山の雪はすそ野の方まで残っています』

『28日の急行で帰ります』

「今年は、雪が多い様だけど」

『大山は随分下まで雪化粧しているそうです』

「一寸冬は無理だけど、春にはもう一度大山を見に行きたいナ」

と、少しシンミリした口調になっていた。

そんな僕の心の中が分かってでもいるように、こう答えてくれた。

『きっと、3月になっても大山の雪はすそ野の方まで残っています』

彼女は言葉通り、12月28日午後の福知山線経由の急行で故郷・米子に帰った。

約束はしていなかったが、大阪駅で彼女を見送った。

急行白兎の発車5分前になっても、彼女は現れなかった。

乗り換え階段の所でヤキモキしている僕の前に、息せききって彼女が駆け上がってきたのは、ホームのアナウンスが発車2分前を告げた直後だった。

『話せば長いことなのよ』

と、言う彼女を兎に角列車内にに入れた。

『ごめんなさいね。見送ってもらうなんて思っていなかったし、遅れても仕方ないと諦めていたのよ』

「でも、良かったね」

『本当に、いろいろ有り難うございました。でも、見送られるのって、余り好きじゃないのよ』

約束はしていなかったが、大阪駅で彼女を見送った。

急行白兎の発車5分前になっても、彼女は現れなかった。

乗り換え階段の所でヤキモキしている僕の前に、息せききって彼女が駆け上がってきたのは、ホームのアナウンスが発車2分前を告げた直後だった。

『話せば長いことなのよ』

と、言う彼女を兎に角列車内にに入れた。

『ごめんなさいね。見送ってもらうなんて思っていなかったし、遅れても仕方ないと諦めていたのよ』

「でも、良かったね」

『本当に、いろいろ有り難うございました。でも、見送られるのって、余り好きじゃないのよ』

僕は、秋から冬にかけて綴っていたNo.62と記した「のおと」を彼女に渡した。

驚いた様子だったが

『有り難うございます。本当にいろんなことを教えて頂いたし』

そう言いながら、突然、列車の窓から手を差し伸べた。

優しい手の温かさが懐かしかった。

あっけない別れだった。

ディーゼル急行白兎は、独特の排気音を残して発車して行った。

* * *

驚いた様子だったが

『有り難うございます。本当にいろんなことを教えて頂いたし』

そう言いながら、突然、列車の窓から手を差し伸べた。

優しい手の温かさが懐かしかった。

あっけない別れだった。

ディーゼル急行白兎は、独特の排気音を残して発車して行った。

* * *

年が明けた。

高校の卒業の年は寒かったこと、雪が舞う日も幾日かあったことを本当に不思議なくらい鮮明に、まるで昨日の事のように覚えているのだが、大学を卒業する年の冬の寒さは覚えていない。

何故なのだろう。

佐野礼子とのかかわりだけが残っているだけで、それ以外の印象は皆無だ。

高校の卒業の年は寒かったこと、雪が舞う日も幾日かあったことを本当に不思議なくらい鮮明に、まるで昨日の事のように覚えているのだが、大学を卒業する年の冬の寒さは覚えていない。

何故なのだろう。

佐野礼子とのかかわりだけが残っているだけで、それ以外の印象は皆無だ。

1月に僕たちは何度も会った。

しかし交わした会話は、不毛だった。

特に2日連続で喫茶・上高地で交わした会話は、お互いの主張を繰り返すだけの堂々巡りの不毛な会話だった。

年があらたまり、間違いなく社会人としての人生に出発する僕と、大学生としての生活を続ける彼女の境遇は、少しは予測できるとしてもどのように変化して行くのかは分かろう筈はなかった。

しかし、僕はそんな環境の変化も考えずしきりに彼女の心を確かめようとしていた。

人それぞれの生き方と運命とが、自分自身の意志だけではどうしようもないと語る彼女に、僕は今の時点での感情がそのまま続くことを、そしてそのまま持ち続けられることを願っていた。

しかし、彼女の答えは終始同じだった。

しかし交わした会話は、不毛だった。

特に2日連続で喫茶・上高地で交わした会話は、お互いの主張を繰り返すだけの堂々巡りの不毛な会話だった。

年があらたまり、間違いなく社会人としての人生に出発する僕と、大学生としての生活を続ける彼女の境遇は、少しは予測できるとしてもどのように変化して行くのかは分かろう筈はなかった。

しかし、僕はそんな環境の変化も考えずしきりに彼女の心を確かめようとしていた。

人それぞれの生き方と運命とが、自分自身の意志だけではどうしようもないと語る彼女に、僕は今の時点での感情がそのまま続くことを、そしてそのまま持ち続けられることを願っていた。

しかし、彼女の答えは終始同じだった。

『どうして、そんなことまで聞くの?』

『私は、愛を認めました。今でもそう思っています。でも、愛を認めるということと、愛に応じるということは別の意味でしょう?』

『でも、分かり合っていれば、何も確かめ合う必要ないと思うわ』

『私は、重荷になんかなっていない。でも、どうしてそのことを確かめなければいけないのか、私には分からない』

『私は、愛を認めました。今でもそう思っています。でも、愛を認めるということと、愛に応じるということは別の意味でしょう?』

『でも、分かり合っていれば、何も確かめ合う必要ないと思うわ』

『私は、重荷になんかなっていない。でも、どうしてそのことを確かめなければいけないのか、私には分からない』

効き過ぎる暖房に上気した顔を見合わせながら、時折寂しげに言葉を交わしていた。

時間だけがどんどん過ぎて行くことがたまらなく寂しかった。

取り返せない時間、持っている共通の時間が少なすぎることを知っていたからこそ、僕は彼女の気持ちを言葉で確かめようとしていたしそうすればする程彼女は自分の殻を固く閉ざし、

『どうしてそんなことまで聞くの?』と、悲しすぎるくらい沈んだ顔をした。

時間だけがどんどん過ぎて行くことがたまらなく寂しかった。

取り返せない時間、持っている共通の時間が少なすぎることを知っていたからこそ、僕は彼女の気持ちを言葉で確かめようとしていたしそうすればする程彼女は自分の殻を固く閉ざし、

『どうしてそんなことまで聞くの?』と、悲しすぎるくらい沈んだ顔をした。

2日間で、都合10時間以上を喫茶・上高地で過ごしただろうか。

何もなりはしない時間だった。

何も生まれはしない時間だった。

ただ、僕の愛への性急さと、彼女の愛への拘りだけはその後の二人の関係に一つの明快な答えを示してくれたし、そのことだけを取れば、貴重な時間だった様に思う。

何もなりはしない時間だった。

何も生まれはしない時間だった。

ただ、僕の愛への性急さと、彼女の愛への拘りだけはその後の二人の関係に一つの明快な答えを示してくれたし、そのことだけを取れば、貴重な時間だった様に思う。

結局、この昭和43年1月14日と15日の二日に渡る会話を通し、お互いが抱きき続けている「愛」の形の決定的な違いに気付くことになったのである。

悲しい訣別、幕切れなのだと感じた。

しかし、優しさはいつものままだった。

いや、むしろそのようにお互いの根本的な感情のズレを感じ合えたからだろうか、それ以前よりも温かさを感じる会話が幾つもあった。

『本当よ。重荷になんかなっていないし、横浜に行くまでには、一度会いたいと思っている。会える限り会いたいとも思っている』

清楚で、理知的な笑顔がすぐ傍だった。

いや、むしろそのようにお互いの根本的な感情のズレを感じ合えたからだろうか、それ以前よりも温かさを感じる会話が幾つもあった。

『本当よ。重荷になんかなっていないし、横浜に行くまでには、一度会いたいと思っている。会える限り会いたいとも思っている』

清楚で、理知的な笑顔がすぐ傍だった。

彼女はその数日前に19歳になったばかりだった。

そして、僕たちはわずか半年余りの短すぎるけれど、精一杯関わったであろう日々に区切りをつけ、別れた。

そして、僕たちはわずか半年余りの短すぎるけれど、精一杯関わったであろう日々に区切りをつけ、別れた。

* * *

その決定的な別れの日から10日以上経っていただろうか。

もう1月も終わるという頃、二人は明石公園を歩き、母校・明石高校へも足を伸ばしている。

もう1月も終わるという頃、二人は明石公園を歩き、母校・明石高校へも足を伸ばしている。

『電話なんかして、ごめんなさい』と、電話を貰った時、一瞬だが彼女の涙を感じた。

数日前の合同追い出しコンパの苦い記憶が蘇った。

数日前の合同追い出しコンパの苦い記憶が蘇った。

1月20日だった。

神戸商大ワンゲル部と、神戸女子薬大旅行部恒例の合同追出しコンパが、元町・牡丹園で開かれた。

当然だが、四回生が追い出される立場だったから主賓として招待されていた。

薬大生の方が多かったし、相変わらず出席しない連中が多かったから、必然的に僕の回りは多くの追い出し生だった。

遠目に彼女の姿を眺めながらも、数日前の辛い別れ(2日連続で語った喫茶・上高地での決定的な別れ)が意識の中に多く残っていたため、僕たちは一言も会話しなかった。

しかし、半ば公然と知れ渡っていた二人の関係は格好の話題・酒の肴となっていたことは間違いない。

ただ、回りに居た人達は敢えてその陰口を無視し、4年間の楽しかったことばかりを話しつづけてくれた。

『可哀相だから、このテーブルに佐野さん呼んであげた方が、私呼んで来ますけど』と、勝見さんが話してくれる。

しかし、僕は答えるどころか、その言葉さえも無視して、自分勝手に振る舞っていた。

彼女を無視することで気持ちを整理している積もりになっていたのだろう。

気持ちは揺れ動いてはいたが。

『佐野さん、可哀相。中谷さんがこんなに冷たい人だとは知らなかった』二度も勝見さんにそう言われた。

神戸商大ワンゲル部と、神戸女子薬大旅行部恒例の合同追出しコンパが、元町・牡丹園で開かれた。

当然だが、四回生が追い出される立場だったから主賓として招待されていた。

薬大生の方が多かったし、相変わらず出席しない連中が多かったから、必然的に僕の回りは多くの追い出し生だった。

遠目に彼女の姿を眺めながらも、数日前の辛い別れ(2日連続で語った喫茶・上高地での決定的な別れ)が意識の中に多く残っていたため、僕たちは一言も会話しなかった。

しかし、半ば公然と知れ渡っていた二人の関係は格好の話題・酒の肴となっていたことは間違いない。

ただ、回りに居た人達は敢えてその陰口を無視し、4年間の楽しかったことばかりを話しつづけてくれた。

『可哀相だから、このテーブルに佐野さん呼んであげた方が、私呼んで来ますけど』と、勝見さんが話してくれる。

しかし、僕は答えるどころか、その言葉さえも無視して、自分勝手に振る舞っていた。

彼女を無視することで気持ちを整理している積もりになっていたのだろう。

気持ちは揺れ動いてはいたが。

『佐野さん、可哀相。中谷さんがこんなに冷たい人だとは知らなかった』二度も勝見さんにそう言われた。

しかし、結局その夜は一言も喋ることなく、だからさよならさえもなく別れた。

後ろめたさだけが心に残った。

その夜、長い手紙を認めた。

後ろめたさだけが心に残った。

その夜、長い手紙を認めた。

気分を害していることを謝ったのだと思う。

電話があったのはその直後だった。

電話を通して感じた涙に、彼女の持っている心の脆さを感じた。

張り詰めていた緊張が緩んだ瞬間の、涙だった。

精一杯、彼女はその追出しコンパの席での皆の視線に耐えていたことを静かに話してくれた。

電話があったのはその直後だった。

電話を通して感じた涙に、彼女の持っている心の脆さを感じた。

張り詰めていた緊張が緩んだ瞬間の、涙だった。

精一杯、彼女はその追出しコンパの席での皆の視線に耐えていたことを静かに話してくれた。

彼女の方からの提案だった。

『明日12時。国鉄明石駅の改札。今度は遅れない様に出ます』

『明日12時。国鉄明石駅の改札。今度は遅れない様に出ます』

『本当にこちらは暖かね。春みたい』剛ノ池の辺で彼女は懐かしそうに、2日前の故郷・米子の寒さを思い出しながら、そう語った。

三笠山から公園を抜け、上の丸・太寺の懐かしい高校時代の通学路を歩き、母校・明石高校まで登った。

卒業して4年。

古い校舎の一部は解体されてはいたが、まだまだ記憶のままに残されていた学び舎を、懐かしい友らの顔を思い浮かべつつ歩いた。

バスで下る積もりだったが、

『歩きましょう?』そう言った彼女の言葉が不思議なくらい明るくて、嬉しくなって人丸山東坂を歩いて下った。

三笠山から公園を抜け、上の丸・太寺の懐かしい高校時代の通学路を歩き、母校・明石高校まで登った。

卒業して4年。

古い校舎の一部は解体されてはいたが、まだまだ記憶のままに残されていた学び舎を、懐かしい友らの顔を思い浮かべつつ歩いた。

バスで下る積もりだったが、

『歩きましょう?』そう言った彼女の言葉が不思議なくらい明るくて、嬉しくなって人丸山東坂を歩いて下った。

人丸山にも立ち寄った。

梅はまだ蕾だったが、水仙と蝋梅が冷たい空気の中に凛とした匂いを漂わせていた。

月照寺境内を抜ける。

『松江にもあるわ。柿本人麿にも関係あるのよ』

傾きかけている山門を抜け、小学校時代のセミ捕りの話をしながら、亀の水の横を通り、人丸町へ。

東仲之町の通りで黒田さんに出会ったことを不思議なくらい鮮明に覚えている。

梅はまだ蕾だったが、水仙と蝋梅が冷たい空気の中に凛とした匂いを漂わせていた。

月照寺境内を抜ける。

『松江にもあるわ。柿本人麿にも関係あるのよ』

傾きかけている山門を抜け、小学校時代のセミ捕りの話をしながら、亀の水の横を通り、人丸町へ。

東仲之町の通りで黒田さんに出会ったことを不思議なくらい鮮明に覚えている。

銀座通りの、木村書店の前からバスに乗った。

中西哲夫に紹介された、芥川賞受賞作品、柴田翔の「されどわれらが日々-」の感想を聞く。

『お部屋の皆で読んでいます。いろんな本を紹介してもらって有り難うございます。皆も本当に喜んでいるわ』

中西哲夫に紹介された、芥川賞受賞作品、柴田翔の「されどわれらが日々-」の感想を聞く。

『お部屋の皆で読んでいます。いろんな本を紹介してもらって有り難うございます。皆も本当に喜んでいるわ』

暮れの「第九」演奏会の日と同じように暫く山の歌などを歌っていた。

その夜、僕たちは歩き疲れていた筈だし、心の何処かに2日間の不毛の会話と、その結果としての訣別を、別れの意識を持ち続けながら、それでも精一杯語り続けていた。

心は沈んでいた筈だが、会話は続いた。

夕暮れて明石から乗った電車で二人は、摂津本山駅まで直行せず元町で途中下車し、結局阪急三ノ宮駅西口まで歩いた。

その夜、僕たちは歩き疲れていた筈だし、心の何処かに2日間の不毛の会話と、その結果としての訣別を、別れの意識を持ち続けながら、それでも精一杯語り続けていた。

心は沈んでいた筈だが、会話は続いた。

夕暮れて明石から乗った電車で二人は、摂津本山駅まで直行せず元町で途中下車し、結局阪急三ノ宮駅西口まで歩いた。

そして別れの言葉。

『今日は、本当に会ってみたいと思ったから来たの』

『でも、今日は一人で帰らせて。一人で帰りたいの』

送って行くと言う僕を、どうしても今日は一人で帰りたいと、真剣な目で制した。

『今日は、本当に会ってみたいと思ったから来たの』

『でも、今日は一人で帰らせて。一人で帰りたいの』

送って行くと言う僕を、どうしても今日は一人で帰りたいと、真剣な目で制した。

* * *

2月になった。

そして又彼女から電話があった。

僕が書いた手紙の返事の電話だった。

『きのう、手紙受け取ったワ。返事書こうと思ったけど、間に合わないと思って電話したのョ。ごめんなさい。お会いできるのなら会いたい』

そして、僕たちは冬の風が少し強く吹き抜ける、三ノ宮駅西口、交通センタービル一階のいつもの花屋さんで1時に会うことになった。

この日の顛末の一部は、既に「コンコード」の章に書いた。

『昨日、電話したでしょう?、 あの時、もしあなたが居なかったら、1時頃花屋さんの前、そう言おうと思っていたの。そしたら、あなたが居て、花屋さんの前って言ってくれたでしょう』

その偶然がとても嬉しいと、本当に嬉しそうな笑顔を見せて話してくれたのが、懐かしい喫茶店「コンコード」だった。

その日は早く別れることに決めていたから、6時過ぎコンコードを出た。

摂津本山駅まで送って行くのは何度目だったろう。

車内での気軽な会話を一つきり覚えている。

歩き疲れ、人の死についての会話で少しばかり気分も暗くなっていた。

「海もいいけど、山の手も歩いてみたいね」と尋ねた僕に、その一日中暖かく感じていたと同じ優しい笑顔で、少しだけ悪戯っぽく答えた。

『そうね。でも、今日はいいわ』

そして又彼女から電話があった。

僕が書いた手紙の返事の電話だった。

『きのう、手紙受け取ったワ。返事書こうと思ったけど、間に合わないと思って電話したのョ。ごめんなさい。お会いできるのなら会いたい』

そして、僕たちは冬の風が少し強く吹き抜ける、三ノ宮駅西口、交通センタービル一階のいつもの花屋さんで1時に会うことになった。

この日の顛末の一部は、既に「コンコード」の章に書いた。

『昨日、電話したでしょう?、 あの時、もしあなたが居なかったら、1時頃花屋さんの前、そう言おうと思っていたの。そしたら、あなたが居て、花屋さんの前って言ってくれたでしょう』

その偶然がとても嬉しいと、本当に嬉しそうな笑顔を見せて話してくれたのが、懐かしい喫茶店「コンコード」だった。

その日は早く別れることに決めていたから、6時過ぎコンコードを出た。

摂津本山駅まで送って行くのは何度目だったろう。

車内での気軽な会話を一つきり覚えている。

歩き疲れ、人の死についての会話で少しばかり気分も暗くなっていた。

「海もいいけど、山の手も歩いてみたいね」と尋ねた僕に、その一日中暖かく感じていたと同じ優しい笑顔で、少しだけ悪戯っぽく答えた。

『そうね。でも、今日はいいわ』

僕たちはそのようにして、お互いの進む道がほんの数ヶ月後に違ってしまうことになるのを寂しく感じながら、

そして又、「愛」に対してのお互いの決定的な認識の違いに気付き、決定的な別れの意識を感じながら、可能な限りの時間をお互いの共通の時間にした。

会う時間以外も、お互いの存在を何処かに感じていた。

彼女は、僕との関わりの初め、昭和42年6月3日から記し始めたという「のうと」に忠実に自分の時間を綴っていたし、読書も欠かさなかった。

そして又、「愛」に対してのお互いの決定的な認識の違いに気付き、決定的な別れの意識を感じながら、可能な限りの時間をお互いの共通の時間にした。

会う時間以外も、お互いの存在を何処かに感じていた。

彼女は、僕との関わりの初め、昭和42年6月3日から記し始めたという「のうと」に忠実に自分の時間を綴っていたし、読書も欠かさなかった。

「草の花」と「海市」は、彼女がそこから大人の愛を見つけ出したと書き送ってくれたことのある福永武彦の小説。

『大人の愛でした。人間は絶えず誰かを裏切ること無く自分を見つけることは出来ないものなのでしょうか』

『人には、その人の寂しさ孤独があり、又別の人には、別の人の寂しさ、孤独がある。その寂しさ、孤独を認めはしても、理解することが果たして可能なのでしょうか』

この感想文の認められた手紙の中に、もう一つの言葉が在った。

僕は今でもこの言葉の中に出てくる「No.62ののうと」が彼女の手許に残されているのかもしれないと、ふと思うことがある。

僕は今でもこの言葉の中に出てくる「No.62ののうと」が彼女の手許に残されているのかもしれないと、ふと思うことがある。

『 No.62ののうと。決して重荷になん かなっていません。あなたが、のうとが、私の傍にあるだけで安心していられるのならば、このまましばらく借りておきましょう』

わずか2分間の会話を残して、大阪駅から故郷・米子に戻る日に、僕が手渡した「のおと」のことである。

僕は「のおと」と記し、彼女は「のうと」と記していた。

わずか2分間の会話を残して、大阪駅から故郷・米子に戻る日に、僕が手渡した「のおと」のことである。

僕は「のおと」と記し、彼女は「のうと」と記していた。

大学最後の試験が終わり(と言っても、僕は何も受けなかったが)、白馬山麓の蕨平へ旅立った。

最後のスキーである。

そこで彼女を待つことに決めていたのだが、結局何か事情が出来て10日程で神戸に戻ってきてしまった。

金銭的な事情だった様に思うのだが、すっかり記憶からは消えている。

神戸の街は、少しだけ寒さの残る3月になっていた。

最後のスキーである。

そこで彼女を待つことに決めていたのだが、結局何か事情が出来て10日程で神戸に戻ってきてしまった。

金銭的な事情だった様に思うのだが、すっかり記憶からは消えている。

神戸の街は、少しだけ寒さの残る3月になっていた。

* * *

3月も半ばだった。

すぐそこに来ている社会人一年生の春への不安と、去って行く、寒かったけれども気持ちの上では充実感のあった冬への惜別を感じながら、どうしても残雪の伯耆富士・大山を眺め、佐野礼子に会いたくて、二度目の山陰旅行に出掛けようとした。

すぐそこに来ている社会人一年生の春への不安と、去って行く、寒かったけれども気持ちの上では充実感のあった冬への惜別を感じながら、どうしても残雪の伯耆富士・大山を眺め、佐野礼子に会いたくて、二度目の山陰旅行に出掛けようとした。

当時の大学生のバイトは、大半が繁忙期のデパートの仕分作業などの雑役だった。

時折郵便局の小包配達をして相当なバイト料を稼いでいたが、大半は山を歩く費用に消えていた。

冬は、オープン・スキーと言って、学内外の人を募って白馬山麓の蕨平へ引率し、そこの民宿の手伝いをすることによって、スキーを楽しみながら、バイトができると言った文字通り一石二鳥の口を持っていた。

たが、大学最後の冬は、その余裕(民宿でのバイトの余裕)も無く、結局そこを早々に引き払ったのだろう。

しかし、山陰への旅行費用だけは、しっかりと残していた。

時折郵便局の小包配達をして相当なバイト料を稼いでいたが、大半は山を歩く費用に消えていた。

冬は、オープン・スキーと言って、学内外の人を募って白馬山麓の蕨平へ引率し、そこの民宿の手伝いをすることによって、スキーを楽しみながら、バイトができると言った文字通り一石二鳥の口を持っていた。

たが、大学最後の冬は、その余裕(民宿でのバイトの余裕)も無く、結局そこを早々に引き払ったのだろう。

しかし、山陰への旅行費用だけは、しっかりと残していた。

前年の夏同様、学生割引3500円の「山陰均一周遊券」一枚を握って、3月16日、姫新・因美・山陰線経由の急行かいけで、春未だ浅い山陰路へ旅立った。

山陰本線からの伯耆富士は、低く垂れ込める雲の中だった。

この旅のどこかで、残雪の大山がみたい、と思っていた僕にとっては、少し幸先の良くない景色だった。

3時過ぎ米子に着いた。午後の米子は、少し寒い風が吹いていた。

陽子ちゃんにも会えた。

山陰本線からの伯耆富士は、低く垂れ込める雲の中だった。

この旅のどこかで、残雪の大山がみたい、と思っていた僕にとっては、少し幸先の良くない景色だった。

3時過ぎ米子に着いた。午後の米子は、少し寒い風が吹いていた。

陽子ちゃんにも会えた。

気軽なままで、その数週間後に別れることになっていた。

気持ちの中では、寂しさを一杯感じながら必死でそのことを言葉にも顔にも出さない様にしていた二人。

「大山は見えなかったよ」

『でも、湊山へ行きましょう?』

気持ちの中では、寂しさを一杯感じながら必死でそのことを言葉にも顔にも出さない様にしていた二人。

「大山は見えなかったよ」

『でも、湊山へ行きましょう?』

夏と同じように、驛から北に延びる商店街を歩き、同じように米子城址に立っていた。

どんより曇った空から、突然雨が降り始める。

その突然の風雨に追われて、夏とは違った道を中海の方に駆け下った。

幸い雨はたいした降りにはならなかった。

幾つかの地蔵が並んでいる、山麓を取り巻くように続いていた小径は、所々ヌカルミが出来ていたから滑って歩きにくかった。

『悪いわネェー。ヒドイ所歩かせてしまって』

と言いながらも、滑って歩きにくいのは靴の所為だと言って悪戯っぽく笑った。

彼女は、しっかりゴム長靴だった。

どんより曇った空から、突然雨が降り始める。

その突然の風雨に追われて、夏とは違った道を中海の方に駆け下った。

幸い雨はたいした降りにはならなかった。

幾つかの地蔵が並んでいる、山麓を取り巻くように続いていた小径は、所々ヌカルミが出来ていたから滑って歩きにくかった。

『悪いわネェー。ヒドイ所歩かせてしまって』

と言いながらも、滑って歩きにくいのは靴の所為だと言って悪戯っぽく笑った。

彼女は、しっかりゴム長靴だった。

中海に面した、少しぬかるんだ山すその小径を、楽しそうに歩いていた。

少なくとも、途中すれ違った人達にはそう写っただろう。

間違いなく、僕は浮々した気分になっていた。

西に傾いた薄い太陽に照らされて、噴水の前で写した一枚の写真は、コートのボタンが一つ取れていた。

山から駆け下りる途中に木の枝か何かにひっかかって取れたのだろう。

薄く差し始めた初春の日差しは暖かだった。

夏とは違って早々にそこを辞した。

所々に青空もあったけれど、またまた風雨が強くなりそうな気配だったし、少し寝不足気味だったので休みたかった。

少なくとも、途中すれ違った人達にはそう写っただろう。

間違いなく、僕は浮々した気分になっていた。

西に傾いた薄い太陽に照らされて、噴水の前で写した一枚の写真は、コートのボタンが一つ取れていた。

山から駆け下りる途中に木の枝か何かにひっかかって取れたのだろう。

薄く差し始めた初春の日差しは暖かだった。

夏とは違って早々にそこを辞した。

所々に青空もあったけれど、またまた風雨が強くなりそうな気配だったし、少し寝不足気味だったので休みたかった。

商店街のスーパーで買い物をし、半年前心の昂ぶりと、取り合った手の温かさをいとおしく感じながら歩いた田圃道を再び歩いた。

僕の旅はここで終わるのだろう。そう感じながらも、すぐ傍で楽しそうに故郷の春の息吹きを話してくれる彼女の、本当に優しい話口調に僕は、すっかり心を奪われていた。

安心しきっていたとも言えよう。

夏に工事中だった、跨線橋は完成していた。

新加茂川に架かる古い橋を越え、大谷町に入る。

沈丁花の香は終わっていただろうか。

覚えていない。

記憶に残るのは、不思議に梅の花だけである。

水仙の香も残っていない。

突然の雨の跡は、その途中にもあちこち残っていた。

紫好園に着いた頃には、すっかり夕暮れていた。

おじいさんに出会った。

僕の旅はここで終わるのだろう。そう感じながらも、すぐ傍で楽しそうに故郷の春の息吹きを話してくれる彼女の、本当に優しい話口調に僕は、すっかり心を奪われていた。

安心しきっていたとも言えよう。

夏に工事中だった、跨線橋は完成していた。

新加茂川に架かる古い橋を越え、大谷町に入る。

沈丁花の香は終わっていただろうか。

覚えていない。

記憶に残るのは、不思議に梅の花だけである。

水仙の香も残っていない。

突然の雨の跡は、その途中にもあちこち残っていた。

紫好園に着いた頃には、すっかり夕暮れていた。

おじいさんに出会った。

紫好園というのは、先日亡くなった叔父さんの家でそこは植木を取り扱っていると聞いていた。

彼女は僕をそこへ案内してくれる。

幾度かの会話の中に花の話があったことを覚えていてくれたからだろう。

早春の夕暮れは午後の突然の風雨の所為だろう、爽やかな風が吹き抜けていた。

大きな温室や、鯉の泳ぐ池、丁寧に刈り込まれた樹木が、薄暗さの中で一層大きく感じられた。

途中、妹の陽子ちゃんが学校から帰ってきた。

目敏く僕たちの存在を認めて、庭に入ってきた。

少し年の離れた妹の仕種を、彼女は楽しげに見ていた。

陽子ちゃんは、二人にアーモンドチョコを一粒ずつ配り、僕のリュックを担ぎ自分の鞄と二つを持って先に門を出た。

彼女は僕をそこへ案内してくれる。

幾度かの会話の中に花の話があったことを覚えていてくれたからだろう。

早春の夕暮れは午後の突然の風雨の所為だろう、爽やかな風が吹き抜けていた。

大きな温室や、鯉の泳ぐ池、丁寧に刈り込まれた樹木が、薄暗さの中で一層大きく感じられた。

途中、妹の陽子ちゃんが学校から帰ってきた。

目敏く僕たちの存在を認めて、庭に入ってきた。

少し年の離れた妹の仕種を、彼女は楽しげに見ていた。

陽子ちゃんは、二人にアーモンドチョコを一粒ずつ配り、僕のリュックを担ぎ自分の鞄と二つを持って先に門を出た。

その夜、夏と同じように夜行列車を仮寝の宿とすべく、米子駅に向かっていた。

明後日の朝、又米子に戻ってくる積もりだ、と言い残して大谷町を後にしたのだろう。

驛まで見送ってもらったのかどうかが、さっぱり思い出せない。

彼女と陽子ちゃんが一緒だった様な気もする。

途中で二人の歌声を聞いたような気もする。

山陰線の夜行列車「しまね」だったと思う。

彼女と、陽子ちゃんがホームまで見送ってくれた事、その陽子ちゃんが、貨物列車の牛を見てくる、と言って二人を笑わせてくれた事があったような、おぼろげな記憶が残っている。

明後日の朝、又米子に戻ってくる積もりだ、と言い残して大谷町を後にしたのだろう。

驛まで見送ってもらったのかどうかが、さっぱり思い出せない。

彼女と陽子ちゃんが一緒だった様な気もする。

途中で二人の歌声を聞いたような気もする。

山陰線の夜行列車「しまね」だったと思う。

彼女と、陽子ちゃんがホームまで見送ってくれた事、その陽子ちゃんが、貨物列車の牛を見てくる、と言って二人を笑わせてくれた事があったような、おぼろげな記憶が残っている。

*

翌日(というより、深夜だった)周遊券の西の端、長門市で夜行列車を下り、再び上り列車に乗って、周遊券の範囲外の津和野に立ち寄るべく石見益田駅で途中下車した。

益田・津和野間は120円だった。雲が低く垂れ込め、少し寒かった。

雨の心配もあったが、僕は構わず山口線を下り、先年夏に彼女から紹介してもらっていた、山陰の小京都、津和野に足を踏み入れた。

途中に雪を見る。残雪ではなく今朝の雪だった。

益田・津和野間は120円だった。雲が低く垂れ込め、少し寒かった。

雨の心配もあったが、僕は構わず山口線を下り、先年夏に彼女から紹介してもらっていた、山陰の小京都、津和野に足を踏み入れた。

途中に雪を見る。残雪ではなく今朝の雪だった。

静かだった。

朝早かったせいか、天気が悪かったせいか、5両連結のディーゼルから津和野に下りたのは10人程度だった。

駅前の観光写真そっくりの武家屋敷を抜け、乙女峠にあるマリア聖堂へ出掛けた。

途中の細い小道で数人のグループにであった以外、一人も観光客には会わなかった。

聖堂のまわりは真っ白だった。

竹薮も雪を被ってお辞儀していた。

峠の先まで歩いたが、雲行きがますます怪しくなってきたため引き返し、永明寺へ。

森林太郎、坂崎出羽守の墓がある。

無数の赤い鳥居が立ち並ぶ参道を抜け、稲荷神社(稲成と書かれていたような気がするのだが)に登り、雨の心配がなくなった様子だったので、思い切って津和野城址まで登る事にした。

津和野城址からの展望は、正面に雪を被った青野山を望み、真下に津和野川、市街地の半分が広がる。

山口線が市街地からはずれて川を渡る辺りからは、緑が広がっている。段々畑も見渡せた。

去りがたい城址からの眺めだったが、約1時間の後、そこを辞し資料館に立ち寄り、武家屋敷を抜け津和野駅に戻った。

山陰線・石見益田駅に戻った僕は、上り列車まで時間があることを確認し駅前の食堂で夕食を摂った。

そして何と、銭湯を教えてもらい、のんびり湯に浸かった。

駅前の風呂屋はニシキ湯という名だった。

旅の途中の一風呂は、余裕の為せる技と思っていた。

その頃の僕の旅は、今考えても、一日24時間をすべて費やすほどに強行だったが、その中にも余裕のスケジュールで、駅前の風呂屋さんを幾つか見つけていた。

体力があったしお金が乏しかったから、当時はそれが当然のことと考えていた。

のんびりと汗を流し、湯上がりのコーヒ牛乳にすっかり気分を良くし、明日の朝早く会える筈の彼女に今日の津和野を語ることを楽しみにしながら

通いなれた米子駅から、再度の深夜備後落合駅乗り換えに挑戦した。

朝早かったせいか、天気が悪かったせいか、5両連結のディーゼルから津和野に下りたのは10人程度だった。

駅前の観光写真そっくりの武家屋敷を抜け、乙女峠にあるマリア聖堂へ出掛けた。

途中の細い小道で数人のグループにであった以外、一人も観光客には会わなかった。

聖堂のまわりは真っ白だった。

竹薮も雪を被ってお辞儀していた。

峠の先まで歩いたが、雲行きがますます怪しくなってきたため引き返し、永明寺へ。

森林太郎、坂崎出羽守の墓がある。

無数の赤い鳥居が立ち並ぶ参道を抜け、稲荷神社(稲成と書かれていたような気がするのだが)に登り、雨の心配がなくなった様子だったので、思い切って津和野城址まで登る事にした。

津和野城址からの展望は、正面に雪を被った青野山を望み、真下に津和野川、市街地の半分が広がる。

山口線が市街地からはずれて川を渡る辺りからは、緑が広がっている。段々畑も見渡せた。

去りがたい城址からの眺めだったが、約1時間の後、そこを辞し資料館に立ち寄り、武家屋敷を抜け津和野駅に戻った。

山陰線・石見益田駅に戻った僕は、上り列車まで時間があることを確認し駅前の食堂で夕食を摂った。

そして何と、銭湯を教えてもらい、のんびり湯に浸かった。

駅前の風呂屋はニシキ湯という名だった。

旅の途中の一風呂は、余裕の為せる技と思っていた。

その頃の僕の旅は、今考えても、一日24時間をすべて費やすほどに強行だったが、その中にも余裕のスケジュールで、駅前の風呂屋さんを幾つか見つけていた。

体力があったしお金が乏しかったから、当時はそれが当然のことと考えていた。

のんびりと汗を流し、湯上がりのコーヒ牛乳にすっかり気分を良くし、明日の朝早く会える筈の彼女に今日の津和野を語ることを楽しみにしながら

通いなれた米子駅から、再度の深夜備後落合駅乗り換えに挑戦した。

山陰・木次・芸備線を走る、急行ちどりは、貧乏旅行者にとって好都合な中国山地縦断列車だったが、深夜の備後落合駅の乗り換えは睡魔との戦いに勝たねばならなかったから、何度も利用するわけには行かなかった。

しかし、この残雪の大山を尋ねた二度目の旅に、二度もその列車を利用することにしていた。

深夜の広島行第2ちどりの車内は、さすがに冷えていた。

雪の中を、中国山地に分け入って行く木次線は、途中出雲坂根~三井野原の間にスイッチバックがあるのだが、日中そこを通過したことの無い僕は今に至るまで、その景観を見たことが無い。

ただ、寒冷地対策された山用のディーゼルを精一杯吹かしながら登っていることは、スピードがガクンと落ちることでも分かったし、進行方向が二度変わったことでも知ることができた。

そろそろ乗り換えの備後落合だと思うのと、睡魔が襲ったのは殆ど同時だっただろう。

その次目覚めたのは、朝5時過ぎだった。

列車は深夜、備後落合駅で乗り換えする予定なのに、湯上がり気分で熟睡の貧乏旅行者を乗せたまま、芸備線をひた走り終着広島まで30分の辺りだった。

車掌に事情を話し、本来なら再度周遊区間に戻れないものを、備後落合~広島間の乗り越し運賃だけ支払って周遊券を有効にして貰った。

しかし、米子に戻る列車を探したが、最も早くて午後2時前に着く、芸備・伯備線経由の急行があるだけだった。

最後の旅をそのまま終えてしまおうかと、真面目に考えた。

それでもやはり「さよなら」を告げずに米子を去ることは出来なかったし、明るい彼女の笑顔には何としても、もう一度会いたかった。

わがままだとは思いながらも、取りあえず、 広島から芸備線の各駅停車に乗った。

急行列車に乗らなかったのは、少しでも車内検札の機会を少なくしたかったせいだ。

三次で後続の急行「しらぎり」に乗り継ぐべく途中下車し、駅から数分の距離だと聞いていた電話局で電報を発信した。

少し気が落ち着いたのだろう。

列車を待つ間、僕は三次機関区に立ち入り、ハチロクを撮影している。

デフの無いそこのハチロクは奇麗に手入れされていたし、貨物列車を牽くハチロクの高く吹き上げた煙の向こうに、残雪の山が望めたことをはっきり覚えている。

備備後落合を通り過ぎ、列車はなだらかな中国山地の南麓を新見に向かって走る。

所々に霧氷を見つけたり、残雪が輝く山並みを遠く眺めたり、木々の彩りに早春の息吹きが感じられ始めた窓外の景色を、僕は不思議なくらいのんびりした気分で眺めていた。

学生生活の終焉、旅の終わり、佐野礼子の優しい笑顔との訣別、間違いなく、何もかも「終わり」に近づいているのだったが、気持ちの中では不思議なくらいにのんびりしていた。

睡眠不足ではなかったし、様々な土地に足跡を残したことへの充足感が心を占めていたのだろう。

しかし、この残雪の大山を尋ねた二度目の旅に、二度もその列車を利用することにしていた。

深夜の広島行第2ちどりの車内は、さすがに冷えていた。

雪の中を、中国山地に分け入って行く木次線は、途中出雲坂根~三井野原の間にスイッチバックがあるのだが、日中そこを通過したことの無い僕は今に至るまで、その景観を見たことが無い。

ただ、寒冷地対策された山用のディーゼルを精一杯吹かしながら登っていることは、スピードがガクンと落ちることでも分かったし、進行方向が二度変わったことでも知ることができた。

そろそろ乗り換えの備後落合だと思うのと、睡魔が襲ったのは殆ど同時だっただろう。

その次目覚めたのは、朝5時過ぎだった。

列車は深夜、備後落合駅で乗り換えする予定なのに、湯上がり気分で熟睡の貧乏旅行者を乗せたまま、芸備線をひた走り終着広島まで30分の辺りだった。

車掌に事情を話し、本来なら再度周遊区間に戻れないものを、備後落合~広島間の乗り越し運賃だけ支払って周遊券を有効にして貰った。

しかし、米子に戻る列車を探したが、最も早くて午後2時前に着く、芸備・伯備線経由の急行があるだけだった。

最後の旅をそのまま終えてしまおうかと、真面目に考えた。

それでもやはり「さよなら」を告げずに米子を去ることは出来なかったし、明るい彼女の笑顔には何としても、もう一度会いたかった。

わがままだとは思いながらも、取りあえず、 広島から芸備線の各駅停車に乗った。

急行列車に乗らなかったのは、少しでも車内検札の機会を少なくしたかったせいだ。

三次で後続の急行「しらぎり」に乗り継ぐべく途中下車し、駅から数分の距離だと聞いていた電話局で電報を発信した。

少し気が落ち着いたのだろう。

列車を待つ間、僕は三次機関区に立ち入り、ハチロクを撮影している。

デフの無いそこのハチロクは奇麗に手入れされていたし、貨物列車を牽くハチロクの高く吹き上げた煙の向こうに、残雪の山が望めたことをはっきり覚えている。

備備後落合を通り過ぎ、列車はなだらかな中国山地の南麓を新見に向かって走る。

所々に霧氷を見つけたり、残雪が輝く山並みを遠く眺めたり、木々の彩りに早春の息吹きが感じられ始めた窓外の景色を、僕は不思議なくらいのんびりした気分で眺めていた。

学生生活の終焉、旅の終わり、佐野礼子の優しい笑顔との訣別、間違いなく、何もかも「終わり」に近づいているのだったが、気持ちの中では不思議なくらいにのんびりしていた。

睡眠不足ではなかったし、様々な土地に足跡を残したことへの充足感が心を占めていたのだろう。

列車は、当時のローカル急行の特徴で複雑な分割・併合を繰り返す、芸備線・伯備線経由の「しらぎり」だった。

その路線図も、旅日記が何処かに残っていれば解明できるのだが、今となっては探す術も無い。

当時の時刻表をひも解く手も残されているのだろうが、際限が無くなりそうなので止そうと思っている。

ただ、途中新見で「しんじ」を併結したことは覚えている。

伯備線は、その後何度も通ったが、その当時はまだ非電化区間。

蒸気機関車が当然のように主役だったし、布原信号所から高梁川に架かる鉄橋を走るセメント輸送貨物列車のD51形式3重連は、全国的にも有名になりつつあった。

普通列車はC58牽引が普通だった。途中の生山では、そのセメント列車(回送だったから単機だったが)を撮影している。

楽しみにしていた「残雪の大山」を見たのは、根雨・武庫間だった。

唐突と雨に洗われた緑の山々の間から、白い三角錐が現れた時、僕は間違いなくそれが大山だと理解した。

伯耆溝口を過ぎ、岸本に至る途中、山間部を抜け平野部を軽やかに終着米子に向かって走る車窓からの大山を僕は飽きる事なく眺めていた。

1713.5mの伯耆富士・大山、その山をいつも見て育ったと話してくれた佐野礼子との関わりの、訣別に近づいた日に初めて、僕の前にその全容を現わしたことになる。

飽きることはなかった。

終着駅米子に待っていてくれるであろう彼女を、いつだったかその山の素晴らしさを語ってくれた時の生き生きした語り口を思い浮かべながら、少しずつ後ろに退いてゆく優雅な山容を眺めていた。

その路線図も、旅日記が何処かに残っていれば解明できるのだが、今となっては探す術も無い。

当時の時刻表をひも解く手も残されているのだろうが、際限が無くなりそうなので止そうと思っている。

ただ、途中新見で「しんじ」を併結したことは覚えている。

伯備線は、その後何度も通ったが、その当時はまだ非電化区間。

蒸気機関車が当然のように主役だったし、布原信号所から高梁川に架かる鉄橋を走るセメント輸送貨物列車のD51形式3重連は、全国的にも有名になりつつあった。

普通列車はC58牽引が普通だった。途中の生山では、そのセメント列車(回送だったから単機だったが)を撮影している。

楽しみにしていた「残雪の大山」を見たのは、根雨・武庫間だった。

唐突と雨に洗われた緑の山々の間から、白い三角錐が現れた時、僕は間違いなくそれが大山だと理解した。

伯耆溝口を過ぎ、岸本に至る途中、山間部を抜け平野部を軽やかに終着米子に向かって走る車窓からの大山を僕は飽きる事なく眺めていた。

1713.5mの伯耆富士・大山、その山をいつも見て育ったと話してくれた佐野礼子との関わりの、訣別に近づいた日に初めて、僕の前にその全容を現わしたことになる。

飽きることはなかった。

終着駅米子に待っていてくれるであろう彼女を、いつだったかその山の素晴らしさを語ってくれた時の生き生きした語り口を思い浮かべながら、少しずつ後ろに退いてゆく優雅な山容を眺めていた。

列車は定刻に到着した。

彼女はくたびれた様子も無く、にっこり微笑みながら、改札口を出る僕に手を振った。

少しだけ寝坊の顛末を話した。

しかし、彼女の反応はなかった。

別に機嫌を悪くしたのではなく、自分勝手にスケジュールを決め、勝手にそれを変更する僕を、半ば諦めながらだろう、こう呟いてまたにっこり笑った。

彼女はくたびれた様子も無く、にっこり微笑みながら、改札口を出る僕に手を振った。

少しだけ寝坊の顛末を話した。

しかし、彼女の反応はなかった。

別に機嫌を悪くしたのではなく、自分勝手にスケジュールを決め、勝手にそれを変更する僕を、半ば諦めながらだろう、こう呟いてまたにっこり笑った。

『びっくりしたわ。 でも、別に遅れても構わないわ。いつだったか明石でも同じようなことあったし』

結局この早春の3日間、彼女の時間を一人占めしたことになるのだが、彼女はそれが当然のことのように、僕のわがままに付き合ってくれた。

約束が何かの事情で変更になることに対して、彼女は実に寛容だった。

約束をしたからには、待つことが当然だし、待つことに慣れているとも言った。

約束が何かの事情で変更になることに対して、彼女は実に寛容だった。

約束をしたからには、待つことが当然だし、待つことに慣れているとも言った。

撮り溜めたフィルムを駅前の河原写真店に預けた。

そして新しいフィルムを一本買った。

駅に戻り僕たちは、皆生温泉行きのバスに乗った。

「初めて見たよ。伯備線からの大山は、ほんとに富士山の様だった」と話す僕に、

『そう、良かった。昨日一寸風が吹いて心配したけど、今日は穏やかだし。皆生から見るときっと奇麗だわ』

そう言って、皆生の海岸からの大山を見るべくバスに案内してくれた。

そして新しいフィルムを一本買った。

駅に戻り僕たちは、皆生温泉行きのバスに乗った。

「初めて見たよ。伯備線からの大山は、ほんとに富士山の様だった」と話す僕に、

『そう、良かった。昨日一寸風が吹いて心配したけど、今日は穏やかだし。皆生から見るときっと奇麗だわ』

そう言って、皆生の海岸からの大山を見るべくバスに案内してくれた。

バスを降り、想像していたよりも温泉街らしくない、皆生温泉の中心街から、松林を抜け、弓ヶ浜に続く砂浜に出る。

遠くぼんやりと島根半島(美保関方面)が見える。

すこし和らいだとは言え、吹く風はまだまだ冷たい。

防波堤を越え、砂浜に出て、左に旅館街を眺めながら僕たちは日野川河口方向に歩く。

建物が切れ、松林が続き、やがて日野川河口にまで辿り着いた。

遠くぼんやりと島根半島(美保関方面)が見える。

すこし和らいだとは言え、吹く風はまだまだ冷たい。

防波堤を越え、砂浜に出て、左に旅館街を眺めながら僕たちは日野川河口方向に歩く。

建物が切れ、松林が続き、やがて日野川河口にまで辿り着いた。

午後の日差しだった。

弓ヶ浜に寄せる波飛沫は白く風は冷たかったが、砂浜を歩き疲れたと言って今度は、のんびり防波堤の上を歩く彼女を満ち足りた気持ちで見ていた。

『私の方が楽しんでいるようね』

何枚か残っている写真のどれもが、明るく澄んだ空の色を写していた。

残念ながら、貧乏旅行者の撮った写真は皆モノクロームだったが。

弓ヶ浜に寄せる波飛沫は白く風は冷たかったが、砂浜を歩き疲れたと言って今度は、のんびり防波堤の上を歩く彼女を満ち足りた気持ちで見ていた。

『私の方が楽しんでいるようね』

何枚か残っている写真のどれもが、明るく澄んだ空の色を写していた。

残念ながら、貧乏旅行者の撮った写真は皆モノクロームだったが。

その日野川河口での一つのエピソード。

僕は河口越しにみはるかす、大山に見とれていた。

白い飛沫が風に乗って時折顔に当たったりもしたが、何度も何度もその見事なコニーデ状の山容を賞賛していた。

不思議なくらい寒さは感じなかった。

河口の反対側に止っていた乗用車が何時の間にか居なくなったことも、彼女に告げられるまで気が付かなかった。

僕は、記念に大山を背景にした一枚を彼女の優しい笑顔と共に写した。

そしてもう一枚、彼女の写っていない大山だけの写真と。

その後、随分経ってから彼女は、その2枚の写真を見て笑いながら言った。

『どちらも、いい写真ね』

僕は河口越しにみはるかす、大山に見とれていた。

白い飛沫が風に乗って時折顔に当たったりもしたが、何度も何度もその見事なコニーデ状の山容を賞賛していた。

不思議なくらい寒さは感じなかった。

河口の反対側に止っていた乗用車が何時の間にか居なくなったことも、彼女に告げられるまで気が付かなかった。

僕は、記念に大山を背景にした一枚を彼女の優しい笑顔と共に写した。

そしてもう一枚、彼女の写っていない大山だけの写真と。

その後、随分経ってから彼女は、その2枚の写真を見て笑いながら言った。

『どちらも、いい写真ね』

(挿話)

僕たちは、その日野川河口からの大山を二人でもう一度見ている。

ご主人の転勤で岡山生活を経験した後、再度鳥取・淀江に戻った彼女と、いつだかの春に会った。

彼女の運転する車で、僕たちは何年ぶりかで日野川河口に出掛けた。

風が吹く日だったから暫く車の中で話していた。

懐かしい風景だったし、思い出す景色は目の前に広がっている景色だった。

何も変わりはしない故郷の景色。随分変わってしまった人々の心。

ただ懐かしさだけを追っても何もならないことは、充分知っている積もりだったが、やはり懐かしい、を繰り返していた。

それに対しての彼女の反応は、関わり合えた頃と殆ど変わる事無く冷静だった。

『そうね。大山も周辺の景色も、殆ど変わってはいないようね』

僕たちは、その日野川河口からの大山を二人でもう一度見ている。

ご主人の転勤で岡山生活を経験した後、再度鳥取・淀江に戻った彼女と、いつだかの春に会った。

彼女の運転する車で、僕たちは何年ぶりかで日野川河口に出掛けた。

風が吹く日だったから暫く車の中で話していた。

懐かしい風景だったし、思い出す景色は目の前に広がっている景色だった。

何も変わりはしない故郷の景色。随分変わってしまった人々の心。

ただ懐かしさだけを追っても何もならないことは、充分知っている積もりだったが、やはり懐かしい、を繰り返していた。

それに対しての彼女の反応は、関わり合えた頃と殆ど変わる事無く冷静だった。

『そうね。大山も周辺の景色も、殆ど変わってはいないようね』

変わってしまったのは、人々の心だと話そうとしてとどまった。

しかし、そんな僕の心をはっきり見透かしたように、彼女はそっと静かに付け加えた。

『私は、やはりこの景色からは離れられなかった。都会での生活は出来ないと、今でも思っているわ』

それは、20年以上前の、二人の決定的な別れの日の会話の中にあった言葉だった。

『私には、都会の生活はきっと合わないし、大学卒業したら米子に帰ります』

きっぱりした口調でそう語ったことを、本当に昨日の事のように思い出していた。

暫く沈黙の時間が続いた。

しかし、そんな僕の心をはっきり見透かしたように、彼女はそっと静かに付け加えた。

『私は、やはりこの景色からは離れられなかった。都会での生活は出来ないと、今でも思っているわ』

それは、20年以上前の、二人の決定的な別れの日の会話の中にあった言葉だった。

『私には、都会の生活はきっと合わないし、大学卒業したら米子に帰ります』

きっぱりした口調でそう語ったことを、本当に昨日の事のように思い出していた。

暫く沈黙の時間が続いた。

そこから、皆生温泉入り口のバス停までは、海からの風も無く気持ちも随分暖かくなっていただろう。

米子駅迄のバスを降り、歩いて大谷町に続く田圃道を辿った。

数えて三度目渡る事になる新加茂川に架かる木製の橋、それに続く「六軒長屋」、温室の横を抜けて、集落に入る手前の小さな池、紫好園の前の白梅の花。

作業場と呼ばれた建物を過ぎ少し登りになった路がやがて二手に分かれるその角に、随分昔からそのまま立っているような頭の取れた石灯ろう、石垣の上に見つけたピンクの梅の花、そして佐野家の白壁土蔵が見えてくる。

僕は、その早春の旅の終わりを、本当にのんびりとした気分で味わっていた。

その夜、陽子ちゃんのベッドを占有して、佐野家に泊めてもらう事になった。

夜、11時過ぎお父さんが帰ってこられた。

翌日足を運ぶ予定にしていた、出雲の築地松や、日御碕、大社の事などを紹介してもらう。

深夜の茶会と称して、抹茶を頂く。

暖かい、愉快な家族だった。

*

翌日、お昼近かっただろう。

玄関先で姉妹に見送られ、鳥取砂丘へ出掛けた。

寝不足気味の目に、眩し過ぎる日差しだった。

姉妹の明るい笑い声も眩しかった。

だからその明るさにもう一度会いたくて、その夜、備後落合深夜乗り継ぎを試み、出雲大社・日御碕を巡って三度目の米子に戻ることにしていた。

鳥取砂丘に着いた頃、既に夕暮れ近かったから観光客は殆ど居なく、砂丘は静かだった。

波打ち際まで降りて、小さな貝殻を拾い集めた。

玄関先で姉妹に見送られ、鳥取砂丘へ出掛けた。

寝不足気味の目に、眩し過ぎる日差しだった。

姉妹の明るい笑い声も眩しかった。

だからその明るさにもう一度会いたくて、その夜、備後落合深夜乗り継ぎを試み、出雲大社・日御碕を巡って三度目の米子に戻ることにしていた。

鳥取砂丘に着いた頃、既に夕暮れ近かったから観光客は殆ど居なく、砂丘は静かだった。

波打ち際まで降りて、小さな貝殻を拾い集めた。

フィルムケース一杯に収めたその砂丘の貝殻の一つを、米子に残してきた。

いつだったかの手紙(恐らくそれは、大学を卒業してから、寮へ入っていた時に届いた手紙)で、陽子ちゃんがこう記してきたことを覚えている。

『砂丘の貝殻は、おねえちゃんが神戸に持って帰ってしまったので、大事にできません』

陽子ちゃんに贈った砂丘の貝殻は、彼女が如修塾へ持って行ったのだろう。

いつだったかの手紙(恐らくそれは、大学を卒業してから、寮へ入っていた時に届いた手紙)で、陽子ちゃんがこう記してきたことを覚えている。

『砂丘の貝殻は、おねえちゃんが神戸に持って帰ってしまったので、大事にできません』

陽子ちゃんに贈った砂丘の貝殻は、彼女が如修塾へ持って行ったのだろう。

とっぷりと日の暮れてしまった砂丘からの最終バスに何とか乗り込み、鳥取駅から再び僕は米子に戻った。

* * *

急行第2ちどりの、備後落合駅深夜乗り換えを無事果たして、翌日には山陰線と木次線の分岐駅である宍道に戻っていた。

予定は、そこから山陰線に乗り換え、出雲大社・日御碕へ、午後には再び山陰線に戻って、もう一度彼女の家に寄る事に決めていた。

昨日の米子での楽しげな姉妹の笑顔。

『おねえちゃんの方が、楽しいが』と、話してくれた陽子ちゃん。

それに答えて、『中谷さんも、きっと楽しんでる』

と笑ってた姉妹に、もう一度会いたいと思った。

しかし、日御碕だけはどうしても行きたかった。

下り列車が先に着いたかどうか、予定通り山陰線を三駅下って、出雲市に着きバスに乗り換えて出雲大社へ詣でた。

早朝だったからだろう。参拝客は一団体だけだった。

予定は、そこから山陰線に乗り換え、出雲大社・日御碕へ、午後には再び山陰線に戻って、もう一度彼女の家に寄る事に決めていた。

昨日の米子での楽しげな姉妹の笑顔。

『おねえちゃんの方が、楽しいが』と、話してくれた陽子ちゃん。

それに答えて、『中谷さんも、きっと楽しんでる』

と笑ってた姉妹に、もう一度会いたいと思った。

しかし、日御碕だけはどうしても行きたかった。

下り列車が先に着いたかどうか、予定通り山陰線を三駅下って、出雲市に着きバスに乗り換えて出雲大社へ詣でた。

早朝だったからだろう。参拝客は一団体だけだった。

日御碕へは、そこからバスだった。

途中の経島(フミシマ)では、ウミネコの群れに出会った。

島全体がウミネコに占領されていたあの光景は、出雲の噂を耳にする度に思い出している。

日御碕の灯台にも登ったし、誰かに頼んで撮ってもらった写真も覚えている。

その後日御碕へは、2度訪れている。

途中の経島(フミシマ)では、ウミネコの群れに出会った。

島全体がウミネコに占領されていたあの光景は、出雲の噂を耳にする度に思い出している。

日御碕の灯台にも登ったし、誰かに頼んで撮ってもらった写真も覚えている。

その後日御碕へは、2度訪れている。

帰路、バスで出雲市に戻ったのか、大社駅から、列車で戻ったのか忘れている。

出雲市から、普通列車で昼過ぎ米子に戻った。

想い出が一杯詰まっている大谷町への路を、初めて一人で歩いた。

この旅で、沢山の写真を撮った。

蒸気機関車も多かったし、津和野・鳥取砂丘・出雲大社・日御碕の写真も、皆生の写真もある。

大谷町の周辺の懐かしい風景も写したし、梅の花があったことも覚えている。

少し雨が残る午後の、僕の旅の最後だった。

出雲市から、普通列車で昼過ぎ米子に戻った。

想い出が一杯詰まっている大谷町への路を、初めて一人で歩いた。

この旅で、沢山の写真を撮った。

蒸気機関車も多かったし、津和野・鳥取砂丘・出雲大社・日御碕の写真も、皆生の写真もある。

大谷町の周辺の懐かしい風景も写したし、梅の花があったことも覚えている。

少し雨が残る午後の、僕の旅の最後だった。

僕は、その夜彼女とお母さんの見送りを受けて米子を去った。

夜行急行「だいせん」は山陰本線・福知山線経由で早朝大阪駅に着いた。

最後の一人旅は昭和43年3月21日に終わった。

夜行急行「だいせん」は山陰本線・福知山線経由で早朝大阪駅に着いた。

最後の一人旅は昭和43年3月21日に終わった。

* * *

数日後、彼女は僕の自宅へやってきた。

忘れ物を届けてくれたのか、何か別の目的だったか。

頼んでいたネガを届けてくれたのだったとも思うのだが。

その日、彼女を送って行ったかどうか覚えていない。

不思議だったが、この章を綴り始めて、その日彼女が尋ねてきたのは、何かの形で僕の故郷をもう一度見ておきたかったのではなかったかと思い始めている。

事実を確かめる必要も無いし、今となっては彼女がその日、米子から戻ったその足で、僕を訪問してくれた事実だけを記憶に残していさえすれば十分なのだろう。

忘れ物を届けてくれたのか、何か別の目的だったか。

頼んでいたネガを届けてくれたのだったとも思うのだが。

その日、彼女を送って行ったかどうか覚えていない。

不思議だったが、この章を綴り始めて、その日彼女が尋ねてきたのは、何かの形で僕の故郷をもう一度見ておきたかったのではなかったかと思い始めている。

事実を確かめる必要も無いし、今となっては彼女がその日、米子から戻ったその足で、僕を訪問してくれた事実だけを記憶に残していさえすれば十分なのだろう。

(挿話)

そして、もう一度彼女は僕の故郷を訪れている。

椎間板ヘルニアの手術をした翌年の成人の日、夕方だった。

突然の訪問者を告げられ病室に戻った目の前に、彼女の優しい笑顔があった。

友人の結婚式の参列の途中、明石で降りて花を買って見舞ってくれたそうだ。

しかし、この章の冒頭にある岡山での再会の折りの会話の中では、彼女はその見舞いの事実を覚えていないと語った。

僕だけが覚えている不思議な事実だが、間違いなく僕たちは明石市相生町にある長整形外科病院2階の病室で会っている。

昭和47年1月15日、札幌冬季オリンピックの頃の事である。

そして、もう一度彼女は僕の故郷を訪れている。

椎間板ヘルニアの手術をした翌年の成人の日、夕方だった。

突然の訪問者を告げられ病室に戻った目の前に、彼女の優しい笑顔があった。

友人の結婚式の参列の途中、明石で降りて花を買って見舞ってくれたそうだ。

しかし、この章の冒頭にある岡山での再会の折りの会話の中では、彼女はその見舞いの事実を覚えていないと語った。

僕だけが覚えている不思議な事実だが、間違いなく僕たちは明石市相生町にある長整形外科病院2階の病室で会っている。

昭和47年1月15日、札幌冬季オリンピックの頃の事である。

そしてその数日後、彼女は再び故郷・米子に帰って行った。

昼過ぎ、何度もそこで出会ったから、今でも一番想い出多い筈の三ノ宮駅。

彼女は同郷の友人と午後の急行で故郷へ戻ると、その前日電話をくれた。

別に僕が見送る側に回っても不思議ではなかったのだが、彼女は見送られる事をしきりと嫌がった。

昼過ぎ、何度もそこで出会ったから、今でも一番想い出多い筈の三ノ宮駅。

彼女は同郷の友人と午後の急行で故郷へ戻ると、その前日電話をくれた。

別に僕が見送る側に回っても不思議ではなかったのだが、彼女は見送られる事をしきりと嫌がった。

『だって、立場が逆でしょう? 私の方が、お見送りしないといけない立場だから』

そう言って、見送るよ、と言う僕を何度も制した。

しかし、僕は結局当日、三ノ宮駅に彼女を見送った。

そう言って、見送るよ、と言う僕を何度も制した。

しかし、僕は結局当日、三ノ宮駅に彼女を見送った。

風が冷たかった。

僕はホームで別の薬大旅行部員に会った。

各駅停車から降りてきた二人を見つけ、わざとホームの反対方向に向かって歩き出した。

彼女は後を追ってきた。

『立場が逆だから、何だか悪いわ』を繰り返した。

列車はすぐ到着した。

言葉は要らなかった。

僕は、その三ノ宮駅の別れが本当の別れだった事を今も痛いほどはっきりと心に刻んでいるのだが、その時は不思議なくらい気軽に別れた。

いつも口癖になっていた、別れるということを意識しない別れ、とはこんな風な別れなんだと思った。

涙はなかったし、寂しささえも感じなかった。

僕はホームで別の薬大旅行部員に会った。

各駅停車から降りてきた二人を見つけ、わざとホームの反対方向に向かって歩き出した。

彼女は後を追ってきた。

『立場が逆だから、何だか悪いわ』を繰り返した。

列車はすぐ到着した。

言葉は要らなかった。

僕は、その三ノ宮駅の別れが本当の別れだった事を今も痛いほどはっきりと心に刻んでいるのだが、その時は不思議なくらい気軽に別れた。

いつも口癖になっていた、別れるということを意識しない別れ、とはこんな風な別れなんだと思った。

涙はなかったし、寂しささえも感じなかった。

『明石まで乗って行けば...』笑顔で彼女も話し掛ける。

本当に気軽な別れの言葉だった。

一瞬同じ列車で明石まで、とも思った。

しかし、強がりでその言葉を遮った。

「一人で帰る」

本当に気軽な別れの言葉だった。

一瞬同じ列車で明石まで、とも思った。

しかし、強がりでその言葉を遮った。

「一人で帰る」

それっきりだった。

あっけない別れだった。

二人が大学生として、心を開いて語り合い、笑顔を交わし合えた最後だった。

昭和43年3月28日、僕の22度目の誕生日だった。

あっけない別れだった。

二人が大学生として、心を開いて語り合い、笑顔を交わし合えた最後だった。

昭和43年3月28日、僕の22度目の誕生日だった。

* * *

幾つかの挿話に、その後の事を鏤めた。

時折思い浮かぶ4年間の大学生活の中に占める彼女の比率は、たかだか半年程度にしか過ぎない。

にも拘らず、断片的に残っているものも、鮮明な印象も記憶も、佐野礼子の記憶そのものも数限りなく多い。

時折思い浮かぶ4年間の大学生活の中に占める彼女の比率は、たかだか半年程度にしか過ぎない。

にも拘らず、断片的に残っているものも、鮮明な印象も記憶も、佐野礼子の記憶そのものも数限りなく多い。

しかし。

僕たちの、春の『邂逅』からの関わりは、大学生活を共有したその半年余りで終わった、とするのが正しいと今も思う。

だから、それに続く多くの記憶を綴った所で、何もなりはしないと思う。

間違いなく僕は青春と呼べる一時期、佐野礼子を知っていたし、彼女も僕を知ってくれていた。

事実はそれだけだ。

だから、それに続く多くの記憶を綴った所で、何もなりはしないと思う。

間違いなく僕は青春と呼べる一時期、佐野礼子を知っていたし、彼女も僕を知ってくれていた。

事実はそれだけだ。

* * *

[覚書]

周遊券

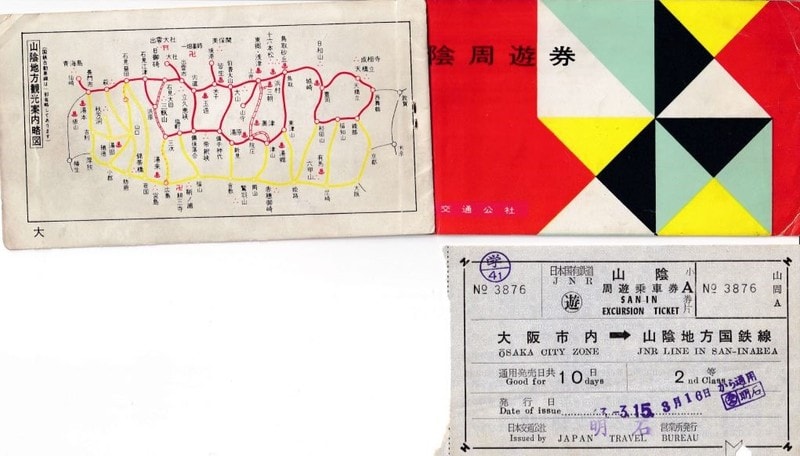

山陰周遊乗車券は、手許に残っている。

日本交通公社発行のその周遊券は、昭和42年夏と、昭和43年早春の二度使った。

発駅(大阪市内)から、周遊地域迄の往路片と、周遊地域内から発駅に戻るための復路片の二枚が、表紙(利用上の注意書きが記され、裏面に乗り降り自由な周遊地域の路線・駅名が記されている)に、ホチキス止めされていた。

鉄道趣味からは少し遠ざかってはいたが、まだ切符の収集僻の残っていた僕は、本来着駅で渡すべき往路片もしっかり手許に残していた。

下の地図が、表紙裏面に書かれている周遊区間内の地図と、長門市(3月17日)、備後落合(3月20日)、益田(3月17日)の途中下車印が押された、復路片(B片)である。

米子駅の途中下車印は何時押されたものか覚えていない。

10日間有効で、4100円だったが、学割では3500円だった。

三鈷峰

銘菓三鈷峰は、米子駅前にある「つるだや」の和菓子。

小さく刻んで入っていた蕗の緑色が懐かしい。

三鈷峰は、大山の頂上から主脈縦走し、元谷へ下る鞍部から少し上り詰めるとその頂に着く。

北壁を少し違った角度で眺められる位置に在り、裾野から眺めると主脈の端に一寸したアクセントを添えている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます