10月の1回目の授業は、台風の影響で休講になりました。本日が絵本レベルアップの第1回目の授業になります。

●絵本作家になるには、どんなコンペに出せばいいのか。

絵本作家になるには、色々な方法がありますが、そのなかのひとつとしてコンペがあります。

多数の絵本コンペがありますが出版に一番近いのは、「ピンポイント絵本コンペ」と「講談社絵本新人賞」のふたつです。

ここからデビューしました絵本作家は多数います。 詳しくはネットなどを見て情報をチェックしてください。

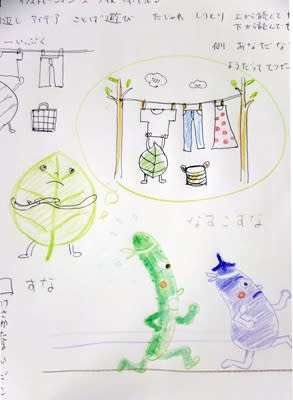

本日の授業は、回文を作って絵を描いていきます。

文自体があまり意味をなさなくても絵をつければ、面白くなるような文を考えます。

例えば「ナスおスナ」この文は文字だけを読めば、あまり面白くありませんが、

ナスがたくさんいて、押し合いをしている。満員電車の乗客が全て「ナス」でナスが押すなと言っている。

などの絵をつけるとシュールで絵本らしい絵になりますね。

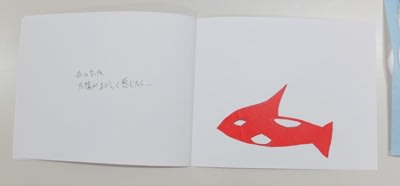

『どっちからよんでも』

文・本村亜美 絵・高畠純

出版社・絵本館

●絵本作家になるには、どんなコンペに出せばいいのか。

絵本作家になるには、色々な方法がありますが、そのなかのひとつとしてコンペがあります。

多数の絵本コンペがありますが出版に一番近いのは、「ピンポイント絵本コンペ」と「講談社絵本新人賞」のふたつです。

ここからデビューしました絵本作家は多数います。 詳しくはネットなどを見て情報をチェックしてください。

本日の授業は、回文を作って絵を描いていきます。

文自体があまり意味をなさなくても絵をつければ、面白くなるような文を考えます。

例えば「ナスおスナ」この文は文字だけを読めば、あまり面白くありませんが、

ナスがたくさんいて、押し合いをしている。満員電車の乗客が全て「ナス」でナスが押すなと言っている。

などの絵をつけるとシュールで絵本らしい絵になりますね。

『どっちからよんでも』

文・本村亜美 絵・高畠純

出版社・絵本館