不意。

マイクロエース製動力ユニット整備は京成3300形まで終了した。

京成線グループでは整備対象外の3500形を除くと3600形,新3000形が残る。

3600形,新3000形はまだ経年の浅い編成が多数を占めるため新京成形式の整備に移行する。

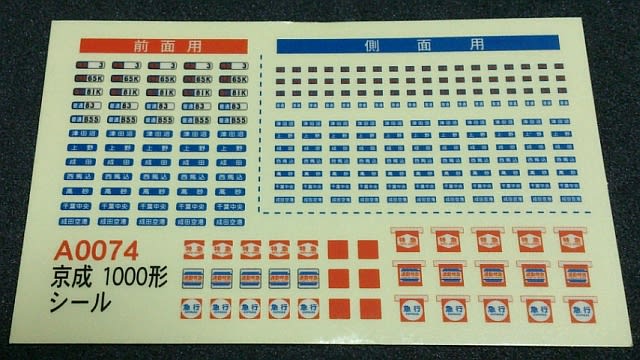

新京成8000形 8502F 復活旧標準色 京成千葉線直通仕様。

8502F:8502-8004-8003-8002-8001-8501。

新京成形式も編成管理番号順に入場させる。

第一陣は8000形8502F復活旧標準色京成千葉線直通仕様(8502F)となった。

8502Fは一度京成千葉線直通関連機器が撤去され新京成線内限定運用となった時期がある。

プロトタイプ次第では導入を見送っていたかもしれない。

これまでにモハ8003以外は全車が再入場している。

非動力車は金属ワッシャー式車体高嵩上を採用しモハ8003(動力車)に揃えた。

現在に繋がる金属ワッシャー式車体高嵩上施工の始祖と言えよう。

更にクハ8502,クハ8501は運転台側TNカプラーSP化に加えスカート塗装を施している。

モハ8003復活旧標準色京成千葉線直通仕様(8502F)。

特に瑕疵が見られなかったモハ8003は8502F出場後でも再入場させる必要が無かった。

駆動状況は当初から加減速が鈍く仕様だと思えた。

そのため動力ユニットは未整備のまま現在に至っている。

整備名目は経年対策のつもりだった。

入工中のモハ8003。

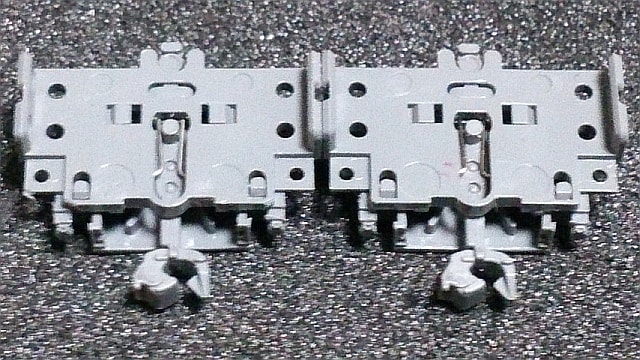

動力ユニットを分解すると動力ユニットが反転装着されており面食らった。

試しに動力ユニットを方転しモーターカバーを取り付けようとしたが受け付けない。

どうやらこれは仕様らしい。

製品通りのまま作業を進めると普段とは逆転配置となり勝手が悪く反転させて整備を進めた。

脂滲が気になる導電板(車体中央部)。

ユニットカバーは台車周りから漏れたと思われる純正グリスが付着していた。

更にモーター上部付近にも脂滲みがあり全体的に油脂を塗布した感じである。

先ずクリーナーで脱脂を行いラプロス#4000で研磨を施した。

ところが脱脂が不完全だったらしく滑る手応えで全く磨き出しが進まない。

そのため施工箇所を区分しクリーナー→ラプロス研磨を繰り返した。

未装着だったモーターストッパー。

モーター周りに目を移すとモーターストッパーが無くモーター軸,端子が露出していた。

モーターストッパー未装着の動力ユニットは京成3300形1stLOTで初出現した。

それがモハ8003で現れるとは全く予想していなかった。

まさかの展開で油断があった。

幸い動力ユニット台枠更新用の20m級ジャンク車両を導入したばかりだった。

台枠更新ではモーターストッパーを使用しないためモハ8003に転用している。

20m級動力ユニットから転用したモーターストッパー。

経年の割にモーター周りは状態が良い。

モーター軸も綺麗だった。

京成3300形現行LOTを注油対象に加えたため経年の高い8000形は状態に関わらず注油する。

モハ8003では加減速度改善にも期待した。

純正グリスの塊が目立つFS-329S2動力台車(松戸寄)。

一転してFS-329S2動力台車周りは最悪の状況だった。

大量の純正グリスは半固形化し茶色の塊となってギアボックス内に残っていた。

まだ固着していなかっただけましだったとは思える。

ギア類は細かな作業が連続しなくて済むクリーナー浸けを選択した。

クリーナーに浸る3ギア (松戸寄+千葉中央寄)。

ギアボックス内の清掃はゼリー状の純正グリスを爪楊枝で削ぎクリーナーで拭き上げた。

ロアフレーム方向の残滓は少なく爪楊枝だけで大方純正グリスを取り除けた。

ギア受は入念に極細綿棒で仕上げ摺動抵抗低減を図っている。

この状態は松戸寄,千葉中央寄とも変わらず見た目より作業は捗った。

クリーナー拭き上げ前のギアボックス(千葉中央寄)。

動軸ギアはギアボックスの3ギアよりも純正グリスの付着が抑えられていた。

ロアフレームにも殆ど進出していない。

この頃には3ギア(松戸寄,千葉中央寄)のグリス溶解が進みクリーナーから引き上げている。

3ギアは歯ブラシで磨くと成形色に戻りそのまま組立に移行した。

クリーナー清掃を終えたFS-329S2動力台車(千葉中央寄)。

FS-329S2動力台車を取り外した時点で純正グリスに塗れたスパイラルギアが目に入っていた。

ギア谷は埋まりギアストッパーも動きを渋くさせる。

スパイラルギアカバー内側もゼリー状になった大量の純正グリスが目立った。

各々クリーナー,歯ブラシで磨き状態を回復させている。

整備前後の差が激しいスパイラルギア (未整備品,整備品)。

モハ8003のFS-329S2動力台車整備では綿棒を用いる機会が余り無かった。

これは今までに無い工程順で珍しいと思う。

全ては半固形化で踏み留まっていた純正グリスに助けられた。

根本的に何かを間違っている表現ではある。

順次動力ユニット整備を進めているうちに考え方が変わってしまったらしい。

順調に組み上げまで進んだFS-329S2動力台車。

FS-329S2動力台車の整備を終え動力ユニット台枠を再反転させた。

8000形だけ車体との嵌合が逆方向になる不完全燃焼感は拭えない。

モーターカバーへの細工はプラスチック厚が薄く取り止めた。

極性が変わる訳ではなく取り扱い上の問題は存在しない。

その代わり分解を伴う入場時は注意が必要となる。

全整備工程を終えた動力ユニット。

これ以降の項目は従来通りである。

津川洋行製ホイールクリーナーでの踏面清掃時に起動電流が低くなったと感じ取れた。

駆動試験に於いても加減速度が向上し動力ユニット整備施工車と同等になっている。

起動改善の直接的な原因は未だに掴めていない。

導電板清掃等での通電損失抑制が左右している気はする。

モハ8003のモーターストッパー未装着動力ユニットには動揺を隠せなかった。

8000形は同一LOTの8518F京成千葉線直通仕様(8518F)も在籍し新たな不安要素となる。

場合によっては8800形8804F京成千葉線直通仕様(8804F)もモーターストッパーが未装着かもしれない。

とにかく先入観の排除が重要である。

8518F,8804Fの入場までに新たなモーターストッパーを確保するか検討したい。

マイクロエース製動力ユニット整備は京成3300形まで終了した。

京成線グループでは整備対象外の3500形を除くと3600形,新3000形が残る。

3600形,新3000形はまだ経年の浅い編成が多数を占めるため新京成形式の整備に移行する。

新京成8000形 8502F 復活旧標準色 京成千葉線直通仕様。

8502F:8502-8004-8003-8002-8001-8501。

新京成形式も編成管理番号順に入場させる。

第一陣は8000形8502F復活旧標準色京成千葉線直通仕様(8502F)となった。

8502Fは一度京成千葉線直通関連機器が撤去され新京成線内限定運用となった時期がある。

プロトタイプ次第では導入を見送っていたかもしれない。

これまでにモハ8003以外は全車が再入場している。

非動力車は金属ワッシャー式車体高嵩上を採用しモハ8003(動力車)に揃えた。

現在に繋がる金属ワッシャー式車体高嵩上施工の始祖と言えよう。

更にクハ8502,クハ8501は運転台側TNカプラーSP化に加えスカート塗装を施している。

モハ8003復活旧標準色京成千葉線直通仕様(8502F)。

特に瑕疵が見られなかったモハ8003は8502F出場後でも再入場させる必要が無かった。

駆動状況は当初から加減速が鈍く仕様だと思えた。

そのため動力ユニットは未整備のまま現在に至っている。

整備名目は経年対策のつもりだった。

入工中のモハ8003。

動力ユニットを分解すると動力ユニットが反転装着されており面食らった。

試しに動力ユニットを方転しモーターカバーを取り付けようとしたが受け付けない。

どうやらこれは仕様らしい。

製品通りのまま作業を進めると普段とは逆転配置となり勝手が悪く反転させて整備を進めた。

脂滲が気になる導電板(車体中央部)。

ユニットカバーは台車周りから漏れたと思われる純正グリスが付着していた。

更にモーター上部付近にも脂滲みがあり全体的に油脂を塗布した感じである。

先ずクリーナーで脱脂を行いラプロス#4000で研磨を施した。

ところが脱脂が不完全だったらしく滑る手応えで全く磨き出しが進まない。

そのため施工箇所を区分しクリーナー→ラプロス研磨を繰り返した。

未装着だったモーターストッパー。

モーター周りに目を移すとモーターストッパーが無くモーター軸,端子が露出していた。

モーターストッパー未装着の動力ユニットは京成3300形1stLOTで初出現した。

それがモハ8003で現れるとは全く予想していなかった。

まさかの展開で油断があった。

幸い動力ユニット台枠更新用の20m級ジャンク車両を導入したばかりだった。

台枠更新ではモーターストッパーを使用しないためモハ8003に転用している。

20m級動力ユニットから転用したモーターストッパー。

経年の割にモーター周りは状態が良い。

モーター軸も綺麗だった。

京成3300形現行LOTを注油対象に加えたため経年の高い8000形は状態に関わらず注油する。

モハ8003では加減速度改善にも期待した。

純正グリスの塊が目立つFS-329S2動力台車(松戸寄)。

一転してFS-329S2動力台車周りは最悪の状況だった。

大量の純正グリスは半固形化し茶色の塊となってギアボックス内に残っていた。

まだ固着していなかっただけましだったとは思える。

ギア類は細かな作業が連続しなくて済むクリーナー浸けを選択した。

クリーナーに浸る3ギア (松戸寄+千葉中央寄)。

ギアボックス内の清掃はゼリー状の純正グリスを爪楊枝で削ぎクリーナーで拭き上げた。

ロアフレーム方向の残滓は少なく爪楊枝だけで大方純正グリスを取り除けた。

ギア受は入念に極細綿棒で仕上げ摺動抵抗低減を図っている。

この状態は松戸寄,千葉中央寄とも変わらず見た目より作業は捗った。

クリーナー拭き上げ前のギアボックス(千葉中央寄)。

動軸ギアはギアボックスの3ギアよりも純正グリスの付着が抑えられていた。

ロアフレームにも殆ど進出していない。

この頃には3ギア(松戸寄,千葉中央寄)のグリス溶解が進みクリーナーから引き上げている。

3ギアは歯ブラシで磨くと成形色に戻りそのまま組立に移行した。

クリーナー清掃を終えたFS-329S2動力台車(千葉中央寄)。

FS-329S2動力台車を取り外した時点で純正グリスに塗れたスパイラルギアが目に入っていた。

ギア谷は埋まりギアストッパーも動きを渋くさせる。

スパイラルギアカバー内側もゼリー状になった大量の純正グリスが目立った。

各々クリーナー,歯ブラシで磨き状態を回復させている。

整備前後の差が激しいスパイラルギア (未整備品,整備品)。

モハ8003のFS-329S2動力台車整備では綿棒を用いる機会が余り無かった。

これは今までに無い工程順で珍しいと思う。

全ては半固形化で踏み留まっていた純正グリスに助けられた。

根本的に何かを間違っている表現ではある。

順次動力ユニット整備を進めているうちに考え方が変わってしまったらしい。

順調に組み上げまで進んだFS-329S2動力台車。

FS-329S2動力台車の整備を終え動力ユニット台枠を再反転させた。

8000形だけ車体との嵌合が逆方向になる不完全燃焼感は拭えない。

モーターカバーへの細工はプラスチック厚が薄く取り止めた。

極性が変わる訳ではなく取り扱い上の問題は存在しない。

その代わり分解を伴う入場時は注意が必要となる。

全整備工程を終えた動力ユニット。

これ以降の項目は従来通りである。

津川洋行製ホイールクリーナーでの踏面清掃時に起動電流が低くなったと感じ取れた。

駆動試験に於いても加減速度が向上し動力ユニット整備施工車と同等になっている。

起動改善の直接的な原因は未だに掴めていない。

導電板清掃等での通電損失抑制が左右している気はする。

モハ8003のモーターストッパー未装着動力ユニットには動揺を隠せなかった。

8000形は同一LOTの8518F京成千葉線直通仕様(8518F)も在籍し新たな不安要素となる。

場合によっては8800形8804F京成千葉線直通仕様(8804F)もモーターストッパーが未装着かもしれない。

とにかく先入観の排除が重要である。

8518F,8804Fの入場までに新たなモーターストッパーを確保するか検討したい。