明智 羽柴 丹羽 柴田 織田信長が登場する本格劇画『元亀の騒乱』8

小野伸明先生の秀逸な劇画を紹介したいと思います。先生の画業の斬新かつ素晴らしい作品には敬服

致します。小野先生の益々の御発展と隆昌を祈念して『元亀の騒乱』を、是非紹介したいと思います。

作品のネームつまりシナリオや原作は◆長谷川博美が担当しています。また当ブログでの解説も私が

担当させて頂いております。なお順番を追って紹介しますが皆様は順次ページを追って御鑑賞下さい。

⑮

⑯

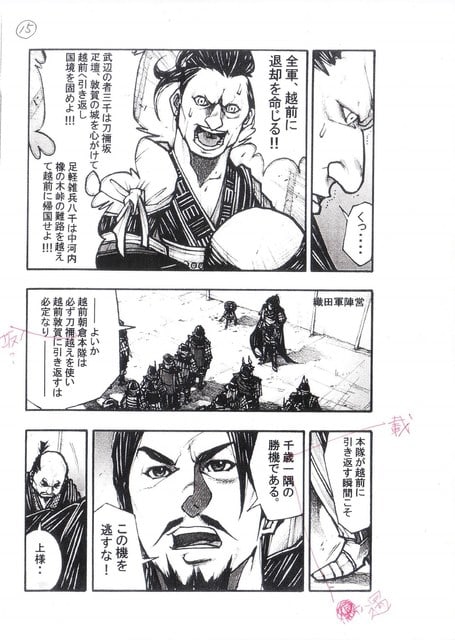

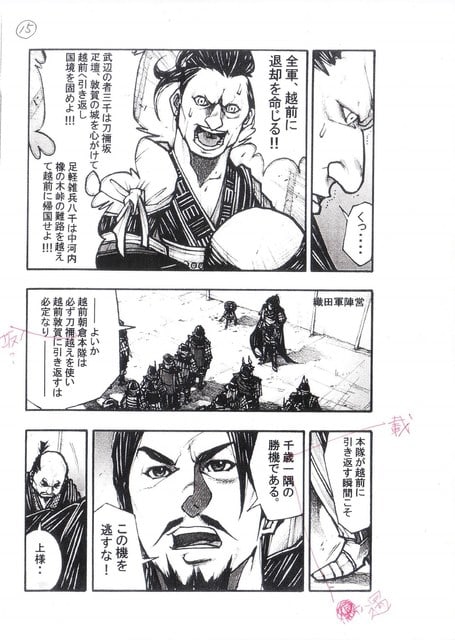

◆右ページには朝倉が退却する瞬間を追撃せよ!信長の付け入り作戦の怒号が飛びます。左ページには

1人の勇躍する尾張武士が描かれています。いったいこの人物は誰でしょうか?愛知県の人ならば必ず知っておられると思います。

◆重要な事

信長が敦賀方面に退却する朝倉氏本隊を執拗に追尾する事を家臣団に指示した事は重要で

ある。何故なら越前一乗谷に居住している「分限あらん者」つまり朝倉氏から下賜された禄

をあたえられ本貫地には代官を配置した純然たる武家集団を追撃戦で三千人打ち取れば朝倉

の軍事的中核部隊は瓦解する。良く考えると朝倉氏は数万を動員できる戦国大名だったのだ

がその中核の3000人を打ち取れば織田は戦国大名間の闘争につまり合戦に勝利できると思考

していた事だろう。これは永禄三年の『信長公記』に記述された大軍今川義元の本陣を急襲

する織田信長軍は2000騎と表現しているが同書による今川義元の旗本は500人と記述してい

る事である。駿遠三の大国今川とて本隊は500人だった事だ。織田2000人が今川本隊500人

に突撃すれば勝算があるのである。桶狭間と言う地勢は大軍の今川軍を分離拡散するに相応

しい見通しの悪い地形である事がわかる。勿論今川義元は『信長公記』を読めば「桶狭間山」

と言う山頂に陣を取って織田方からは視認可能しかも尾張兵の織田方は現地の地形を知る土地

勘を持っており今川義元の本陣は織田2000人の急襲により500人が退いた瞬間を織田方に付け

入られ今川義元旗本が50人となり織田2000人は是に集中攻撃を慣行して勝利しているのが

現実である。信長は義元を打ち取った瞬間には今川総軍の包囲から逃れる為に電光の如く清須

城に引き上げる一撃勝利し即時戦場安全離脱する合戦の基本のかけひきを展開しているのである。

◆織田信長の先進的戦略 将軍拝謁 皇室崇敬

上記の永禄三年の桶狭間合戦は一見織田信長が偶然にも勝利したかに見えるが信長は東海の太守

今川義元を誘い込む為に永禄2年から知多半島の根元に相当する大高城の周囲に鷲津砦、丸根砦

等を用意周到に建設して桶狭間決戦の準備をしている事である。また同年永禄2年(1559年)

2月2日、信長は尾張兵、約500名の軍勢を引き連れて上洛し室町幕府13代将軍・足利義輝に謁見

している。義輝とは足利義昭の兄に相当する。当時の公家の日記には尾張兵の風貌が異形の者多し

と記されて尾張兵「信長勢」の特殊性を感じるさせる。劇画『元亀の騒乱』においても小野先生は

尾張武将達を異形の風体で描写しており微笑ましい。ここで注目したい事は織田信長は麒麟の花押

を使う足利義輝とその弟である足利義昭に拝謁している事である。是に対し足利義昭は流浪の公方

の自分を保護庇護し将軍位に就任させててくれた織田信長を「御父、織田弾正忠殿」と表現している

事である。後年織田信長は足利義昭に糾弾状を送りつけているが足利義輝も足利義昭も内裏「皇室」

を粗略にしているから足利幕府に天運が廻ってこないのだと記録している。織田信長はすでに早くも

平手正秀を通して皇室に献金をするなど皇室領の権利獲得をも含んだ皇室戦略をいち早く展開している。

◆尾張兵の永禄二年京都での風聞

公家 山科言次「ときつぐ」(「言継卿記」2月 2日条)によれば

「尾州より織田上総介上洛云々、五百ばかりと云々、異形者多しと云々」と記録しており織田兵の異形

を風聞として伝えている。

小野伸明先生の秀逸な劇画を紹介したいと思います。先生の画業の斬新かつ素晴らしい作品には敬服

致します。小野先生の益々の御発展と隆昌を祈念して『元亀の騒乱』を、是非紹介したいと思います。

作品のネームつまりシナリオや原作は◆長谷川博美が担当しています。また当ブログでの解説も私が

担当させて頂いております。なお順番を追って紹介しますが皆様は順次ページを追って御鑑賞下さい。

⑮

⑯

◆右ページには朝倉が退却する瞬間を追撃せよ!信長の付け入り作戦の怒号が飛びます。左ページには

1人の勇躍する尾張武士が描かれています。いったいこの人物は誰でしょうか?愛知県の人ならば必ず知っておられると思います。

◆重要な事

信長が敦賀方面に退却する朝倉氏本隊を執拗に追尾する事を家臣団に指示した事は重要で

ある。何故なら越前一乗谷に居住している「分限あらん者」つまり朝倉氏から下賜された禄

をあたえられ本貫地には代官を配置した純然たる武家集団を追撃戦で三千人打ち取れば朝倉

の軍事的中核部隊は瓦解する。良く考えると朝倉氏は数万を動員できる戦国大名だったのだ

がその中核の3000人を打ち取れば織田は戦国大名間の闘争につまり合戦に勝利できると思考

していた事だろう。これは永禄三年の『信長公記』に記述された大軍今川義元の本陣を急襲

する織田信長軍は2000騎と表現しているが同書による今川義元の旗本は500人と記述してい

る事である。駿遠三の大国今川とて本隊は500人だった事だ。織田2000人が今川本隊500人

に突撃すれば勝算があるのである。桶狭間と言う地勢は大軍の今川軍を分離拡散するに相応

しい見通しの悪い地形である事がわかる。勿論今川義元は『信長公記』を読めば「桶狭間山」

と言う山頂に陣を取って織田方からは視認可能しかも尾張兵の織田方は現地の地形を知る土地

勘を持っており今川義元の本陣は織田2000人の急襲により500人が退いた瞬間を織田方に付け

入られ今川義元旗本が50人となり織田2000人は是に集中攻撃を慣行して勝利しているのが

現実である。信長は義元を打ち取った瞬間には今川総軍の包囲から逃れる為に電光の如く清須

城に引き上げる一撃勝利し即時戦場安全離脱する合戦の基本のかけひきを展開しているのである。

◆織田信長の先進的戦略 将軍拝謁 皇室崇敬

上記の永禄三年の桶狭間合戦は一見織田信長が偶然にも勝利したかに見えるが信長は東海の太守

今川義元を誘い込む為に永禄2年から知多半島の根元に相当する大高城の周囲に鷲津砦、丸根砦

等を用意周到に建設して桶狭間決戦の準備をしている事である。また同年永禄2年(1559年)

2月2日、信長は尾張兵、約500名の軍勢を引き連れて上洛し室町幕府13代将軍・足利義輝に謁見

している。義輝とは足利義昭の兄に相当する。当時の公家の日記には尾張兵の風貌が異形の者多し

と記されて尾張兵「信長勢」の特殊性を感じるさせる。劇画『元亀の騒乱』においても小野先生は

尾張武将達を異形の風体で描写しており微笑ましい。ここで注目したい事は織田信長は麒麟の花押

を使う足利義輝とその弟である足利義昭に拝謁している事である。是に対し足利義昭は流浪の公方

の自分を保護庇護し将軍位に就任させててくれた織田信長を「御父、織田弾正忠殿」と表現している

事である。後年織田信長は足利義昭に糾弾状を送りつけているが足利義輝も足利義昭も内裏「皇室」

を粗略にしているから足利幕府に天運が廻ってこないのだと記録している。織田信長はすでに早くも

平手正秀を通して皇室に献金をするなど皇室領の権利獲得をも含んだ皇室戦略をいち早く展開している。

◆尾張兵の永禄二年京都での風聞

公家 山科言次「ときつぐ」(「言継卿記」2月 2日条)によれば

「尾州より織田上総介上洛云々、五百ばかりと云々、異形者多しと云々」と記録しており織田兵の異形

を風聞として伝えている。