◆長谷川

これが最後の投稿になる

と思います。私のブログ

は消え去るかと思います。

私は伊香郡産の人間です

朝夕伊香の景色を眺めて

切らして来た人間です。

◆中臣伊香氏の墓制の一考察

概要

[編集]『新撰姓氏録』には「伊香連 大中臣同祖天児屋根命十世孫臣知人命之後」とあり、中臣氏と同族関係が築かれていたことがわかる[1]。

『帝王編年紀』引用の『近江国風土記』によると、伊賀津臣命は近江国伊香郡与胡郷の人とされ、余呉湖に舞い降りた天女との間に意美志留(臣知人命)、那志等美(梨迹臣命)、伊是理比咩、奈是理比売を儲けたとされる(羽衣伝説)[2]。

さらに、『続日本紀』巻第三十六にでは、781年、栗原勝子(くりはらのすぐりこ)という人が、自分たちの先祖の「伊賀津臣」が神功皇后の時に百済人の女性と子をなした、という話を朝廷に言上している。この書においては天御中主命の二十世孫とされ、意美佐夜麻の子と記される[7]。

◆長谷川

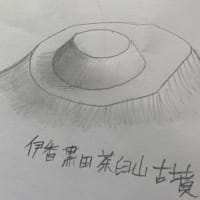

私は木之本黒田観音坂の上の

山頂にある茶臼山古墳に長年

親しんできましたこの古墳が

古代豪族伊香氏に関係する墳

かと幻想を抱いたものです。

単純な円墳ながら円墳の周囲

の周庭は広くフラット設計さ

ていて古墳自体を包み込む平

面は古墳以上の墓域を持つ物

と認識していました。祭祀を

円墳の周囲で司る平面と解釈

をしていました。

◆長谷川

人が、自分たちの先祖の「伊賀津臣」が

神功皇后の時に百済人の女性と子をなした、

という話を朝廷に言上している。

これが私を強く刺激していました。

栗原とは何処か?

これは岐阜県不破郡垂井町の栗原です。

栗原 子公(くりはら の こきみ、生没年不詳)は、奈良時代の官人。氏姓は栗原勝のち中臣栗原連。官位は外従五位下・大炊助。

経歴

[編集]桓武朝の天応元年(781年)右京の人で正六位上の栗原勝子公[1]が、以下のように言上して、一族18名の栗原勝から中臣栗原連への改姓を請い許された(ただし、勝は渡来系氏族の姓であるため、栗原勝は先祖を偽った百済系渡来人である可能性も指摘されている)。

- 子公らの先祖である伊賀都臣は中臣氏の遠い先祖である天御中主命の20世孫の意美佐夜麻の子である。伊賀都臣は神功皇后の代に百済に使者として派遣され、その地の女を娶り2人の男子を儲けた。名前を大本臣・小本臣とい

- う。のちに2人は遥かに本系の血筋を尋ねて、わが朝廷に帰化し、時に美濃国不破郡栗原(現在の岐阜県不破郡垂井町栗原あたり)の地を与えられて居住し、その後、居住地に因んで栗原の氏を拝命した。そこで、栗原勝の姓のかわりに、先祖に因んで中臣栗原連を賜わりますように、伏してお願いしたしたい。

延暦5年(786年)外従五位下に叙せられ、翌延暦6年(787年)大炊助に任じられた。延暦8年(789年)皇太后・高野新笠、翌延暦9年(790年)皇后・藤原乙牟漏の葬儀の際に、いずれも御葬司を務めた。

◆長谷川

さて私は破天荒にも美濃栗原

山中にも伊香郡茶臼山古墳の

ような古代墓制

つまり同じような古墳を作る

伝統が美濃栗原にも存在する

と推理して無謀にも探索開始

を始めたのだ。何の手がかり

もないのに田畑氏に電話して

栗原山の探索協力を依頼した

先ず常識から考えて美濃にも

伊香郡のような様式の古墳が

あるとは思われなかったでも

栗原勝子公は先祖を伊香系と

中臣系にしたいと朝廷にも

願い出た訳だから栗原山系

に必ずこの様式の古墳あり

と私は推理したのだ!その

様な発想は他の学者はしな

い無謀と思われるが田畑氏

に援助を嘆願して栗原山中

へと無茶な探索踏査に出た!

道なき山を登る登る春霞をす

る栗原山へと男の仕事し自負

して登山を開始する喉が渇く

行っても行っても古墳などは

ない。山頂で諦めかけた時に

巨大な円墳丘が私達の眼前に

現れたのだ!まさか黒田茶臼

山の様な巨大な二段築盛の円

墳が存在するとは夢にも思わ

ず私は仰天した!

◆長谷川

田畑氏は冷ややかに私に

質問したこの古墳が目的

と知りながら来たのです

かと?

◆長谷川

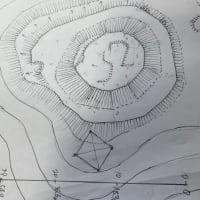

私は沈黙したとにかくこの

古墳の形状を計測せず下山

する事は山遊びに等しい事

とで早速略測を開始した!

側面祭祀の跡と思しき周庭

は先の伊香郡の茶臼山古墳

と酷似している。しかも陣

の跡と思しきものも観察が

出来る私は狼狽し焦燥した。

◆長谷川

何と言う事なのだろう?

完成した古墳図面とは

伊香郡の余呉湖近辺の

茶臼山古墳と同形式の

古墳形状が出現した。

栗原 子公(くりはら の こきみ、生没年不詳)は、奈良時代の官人。氏姓は栗原勝のち中臣栗原連。官位は外従五位下・大炊助。

経歴

[編集]桓武朝の天応元年(781年)右京の人で正六位上の栗原勝子公[1]が、以下のように言上して、一族18名の栗原勝から中臣栗原連への改姓を請い許された(ただし、勝は渡来系氏族の姓であるため、栗原勝は先祖を偽った百済系渡来人である可能性も指摘されている)。

- 子公らの先祖である伊賀都臣は中臣氏の遠い先祖である天御中主命の20世孫の意美佐夜麻の子である。伊賀都臣は神功皇后の代に百済に使者として派遣され、その地の女を娶り2人の男子を儲けた。名前を大本臣・小本臣とい

- う。のちに2人は遥かに本系の血筋を尋ねて、わが朝廷に帰化し、時に美濃国不破郡栗原(現在の岐阜県不破郡垂井町栗原あたり)の地を与えられて居住し、その後、居住地に因んで栗原の氏を拝命した。そこで、栗原勝の姓のかわりに、先祖に因んで中臣栗原連を賜わりますように、伏してお願いしたしたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます