●トラぺジウム

前知識なしでアニメ映画だから見た感。

東西南北の学校から目立つ子をチョイスしてアイドルグループを作る、

めちゃくちゃ戦略的に凝った話で、主人公の行動力に感心してしまった。

絵的にも綺麗で、特に髪のツートンカラーは綺麗に描かれていたように感じたな。

ベッドに寝ころがって髪が広がったところで裏地が見えるんだけど、

起き上がったときにそこが隠れて表面の毛先と黒髪の部分が出るとか、

一連の流れがスムーズで細かな処理がうまくいっていてグッときたな。

あと下を向く作品は数あれど、

上を向く芝居があったのが良かったかな。

星というテーマがあったからこそかな。

イメージと芝居とテーマのリンクがあってこその絵という感じで、

割といい印象を受けたかな、と。

学園のアイドル的な立ち位置のメカッ子がアイドルやる違和感を、

ちゃんと追っているような感じでそこも好印象だったかな。

ばらばらになった4人が集まって、

主人公が相手を見るときに太陽をバックにしているのとか、

1カット内の説得力が物語を通じて触れられているなと感じられる部分も多々あり、

楽しんでみることができた1作でした。

最後に夢をかなえているのはやや飛躍した印象でしたけど、

パーフェクトブルーを思い出すと、あの作品の反転のような印象がしたかな。

女優とアイドルの関係の反転みたいな。

最後にそれぞれ女優とアイドルとして成功しているという点がそう感じさせられただけかもしれませんが。

●劇場版ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉

見てきました。

冒頭から今までとは違ったウマ娘の映像化だなと感じる一作でした。

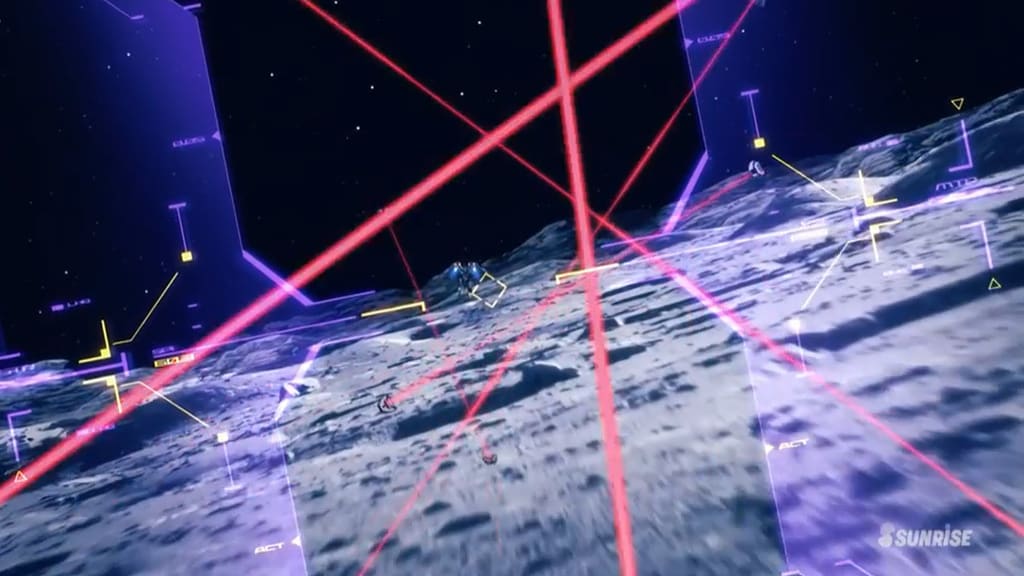

レースシーンの臨場感はカメラアングルから作画のメタモルなど、

見せ方が練られており、かつウマ娘はなぜ走るのか、

速く走った先に何が見えるのか、という勝負の先にあるものを意識させられた感じ。

アグネスタキオンが博士系キャラだからできた展開かもしれませんが、

ジャングルポケットが最初に持っている玉、

願い玉、ともいうべき玉が象徴するものは何か、という話かもしれませんね。

特に中盤にアグネスタキオンが皐月賞で勝ったときに見せる景色、

速さの先にある遠雷、あるいは光、とは何なのか、というか。

ウマ娘の走りが無数のフィルムで描かれ、ウマ娘はなぜ走るのか、

走った先に何があるのか、という作品設定の根幹に触れつつ、

それを美しくかたどったのがジャングルポケットやアグネスタキオンがもつ玉、

だったのかもしれないなと。

個人的には光を目指す話でもあったのかもしれないなと思ったり。

以前10年で印象に残った10話の中でセイクリッドセブンの話をしましたが、

監督もアニメーター出身だったことを思い返すと、

似たような思想があったのかなと感じたんですよね、主観カットも多いですし。

玉が3Dなのも監督がアニメーター出身で描かないものを希望のものとした、

という印象があったりしまして。

そこに映像的な快楽の中に理性を垣間見たような気がします。

今回作画的にも崩し絵だったりして漫画的な画を入れていて、

懐かしさやアニメーターの作品らしいつくりだと感じられる部分があったな。

タキオンがポケットの足を触っているの、カレイドスター1話かと感じたりとか。

アクションで空気感を変えるのはあの辺あたりからきているのかなとも思わされる。

劇場作品で緒方賢一の声をこんなに聞けるのもよいかなと感じたかな。

アクションはオペラオーのマントが天高く舞う辺りのアクションは目立っていてよかったな。

スタッフ的にああいうアイディアはFGO的なのかもしれないとも感じたな。

作画が良いのももちろんでしたが、撮影的な部分、

光の扱い方などが綺麗で良かったですね。

この作品にしかない魅力が詰まっていたと思います。

MADBOXがやっているんですかね。

演出的にはフジキセキと歩いているときに前にいるのか後ろにいるのかとか、

花の見せ方とか、カットの意味合いを拾うのが楽しくて良かったな。

ある意味では既視感の塊かもしれないですが、アングル的な新鮮さで保たれていた気がする。

冒頭でポケットが自分の持っている玉を空に投げてキャッチする、

自分でつかむべき星を定め、手を伸ばす、

というのをやっているのがキャラクター的にグッとくるところですが、

映像作品として監督が目標としていたイメージもこれなのかなと感じたかな。

ダービーを征した当たりで停滞してから復活があまり盛り上がらなかった気がしますが、

それは目標を成し遂げた先、またはそのさらに先への道の険しさを知ってしまったこと、

光の速度に到達することは無理なんだ、

みたいな一種のあきらめが載っているのかもしれないなと思ったりも。

それでも走らなければならない。

なぜならそれが存在理由であるからだ、と。

そういう生きていく上での壁を強く意識させられた気がしたかな。

新時代と銘を打つだけあって新鮮な作品でした。

これからの作品がどのようなものになるのか、楽しみです。