第13章 ジェットエンジンの成立

現代の大型の民間航空機はすべてがジェットエンジンだが、その技術の系統化を語るには、プロペラ機から始めなければならない。ジェットエンジンの基本であるガスタービンは、高効率な要素技術を必要としており、それらは理論と実験室的には20世紀前半には確立していた。そして、第2次世界大戦を境に、軍用機としての実用化は大いに進んだのだが、経済的な性能と信頼性が十分に出せず、民間航空機としてプロペラ機の市場を代替えするのは容易ではなかった。

そこで、軍用機としての開発と実績とを民間機用ジェットエンジンに転用する方法が選ばれた。そのことは民間航空機の発達の状況を一変させた。特に、大陸間飛行の実現には高速で高々度まで飛行可能なエンジンは必須の動力源だった。

13.1プロペラ機の時代

プロペラ機は、小型から大型まで非常に多くの機種が開発された。当初は、自動車と小型機による遠距離間の到達時間競争だったが、次第に大型化して長距離を飛べるようになった。本稿では、現代と近未来に繋がってゆくジェットエンジンの技術の系統化が主題であるので、プロペラ機については、トピックス的な項目にとどめる。

13.1.1動力航空機による人類の初飛行

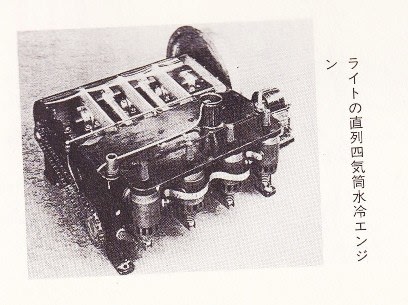

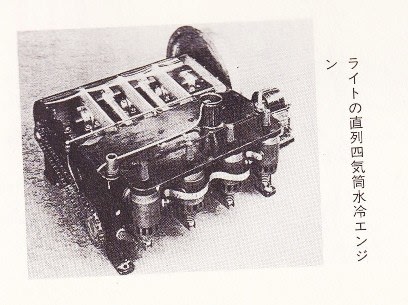

動力航空機による人類の初飛行は、1903年12月17日にライト兄弟によって行われた。風速15メートルで離陸し、40メートルを飛んだと云われている。この時のエンジンは、直列四気筒の水冷式ガソリンエンジンだった。

ガソリンエンジンは、オットーガス機関に始まる。それ以前の動力は、もっぱら蒸気機関だったが、ボイラーの爆発事故などが多発し、より安全な内燃機関が求められていた。オットーガス機関は、当初は工場用の動力として用いられたが、燃料をガソリンにすることで、自動車に多用されるようになり、一気に需要が高まった。しかし、当時の自動車には、軽量、高出力の要求は高くなく、馬力当たりの重量は、蒸気エンジンと大差はなかった。しかし、小型化にはガソリンエンジンが圧倒的に有利であり、航空機用の動力源として適していたと云える。

ガソリンエンジンで飛行機を飛ばすには、プロペラが必要になる。つまり、推力を発生させるための動力源としてはエンジンとプロペラのセットが必要になる。飛行に関しては、当時すでにグライダーの技術があり、ライト兄弟の成功の要因は、安定した動力に加えて、機体の安定性と操縦性の獲得だった。

図13.1 ライトの直列4気筒水冷エンジン(1)

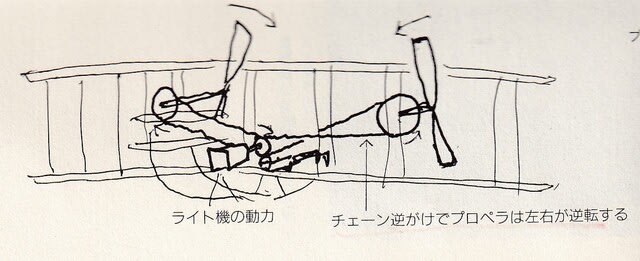

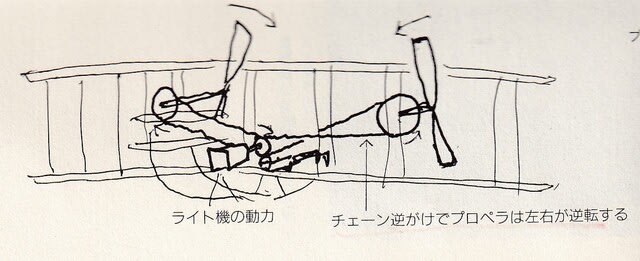

彼らは、スミソニアン協会への手紙で、飛行に関する多くの文献を入手した。また、自身でグライダーを製作して、1000回以上の滑空を経験して安定性を学んだ。最後に、動力装置に移り、4000cc 12馬力のエンジンを完成した。そのエンジンで、左右のプロペラをチェー ンで結び動力装置を完成させたのだが、片方を逆掛けすることで、左右のプロペラを逆回転させて安定性を得ることができた。(1)

図13.2 ライト機のチェーンドライブ図(1)

13.1.2 航空機用エンジンメーカーの誕生

当初は機体メーカーがエンジンも製造したが、やがてエンジン専門メーカーが誕生した。そこから、性能が向上し1907年7月には、英仏海峡横断に成功した。エンジンは、3気筒扇形だった。機体名称は、ビレリオ11で、1910年にはアルプス越えにも成功した。英仏海峡とアルプス越えは、ヨーロッパ内の軍事路としても重要な意味を持っている。この頃から航空機は、郵便や旅客の輸送ばかりでなく、偵察能力なども含め、軍事的にも重要なものとなった。(p.41-42)(1)

13.1.3ロータリーエンジン(星形エンジン)

1910年12月に、徳川好敏大尉が日本における初飛行を達成した。機体は、アンリ・ファルマンでエンジンはロータリーであった。エンジンのクランクシャフトが直接プロペラと結合されているので、回転を安定させるためのフライホイールが必要なく、かつエンジン内の上下動が、星形に配列された複数のエンジンにより相殺されるので、振動を大幅に減らすことができた。以後は、この星型エンジンが主流となっていった。(p.44-48)(1)

図13.3 徳川大尉の日本初飛行の地記念碑と徳川大尉の胸像

(代々木公園内にて筆者撮影)

13.1.4特許権の影響

1900年代の初めは、特許の全盛期と呼ばれている。エジソンが膨大な数の特許でビジネスを成功させると、その気運が一気に高まった。ライト兄弟も特許に固執した。カーチスが航空機を商売にしようとすると、すぐに特許侵害の異議を唱えた。異議は裁判となり、長く続くことになる。しかし、このために米国ではその後の進歩が遅くなり、ヨーロッパが独り勝ちの開発競争がすすめられることになってしまった。(1)(p.34-35,51)

ライト兄弟の場合は、その機体が改良に向かずに周辺特許を出せなかったが、エジソンの場合は、エジソン発電会社の利益を投入して、技術開発を継続的に進め、そこから特許を量産する体制を整えたことによる。

(1)(p.36-37)

このことは、現代にも当て嵌まる。特許の独占により利益を得ることが多いのだが、一方で、早期の公開が世界の発展に貢献した例も少なくない。ジェットエンジンの場合は、特殊材料の使用量が他の産業に比べて極端に少ない。そのために、新材料を独占すると材料データの統計値や加工法の進化が遅れる傾向にある。つまり、早期に多くの技術者に当該技術が採用されることにより、更なる技術の進化が促進されて、全体の能力が一気に高まることを、特許の独占使用が抑えてしまうことが起こる。特許戦略についても、長年の経験が重要になる。

コラム(その1)

国際エンジン開発から得られた教訓(その1)特許論争の使い方(3)

1970年代中頃の通産省大型プロジェクトFJR710/20が行われていた時代は,すでにBoeing747などのジャンボジェット機の最盛期で,オーバーホウルなどから,実機のタービン翼の冷却構造なども明らかになってきた。そのようなときに,事前に提出した精密鋳造の冷却構造の特許が審査の時期を迎えた。

それ以前にも,いくつかの特許を提出していたが,特に問題はなかったが,これに関しては特許庁から「異議申し立てがありました。」との通知が来た。内容から異議の申し立てはGEからのものであることは明白だったが,私は,彼我の違いを説明する回答書を直ちに送った。しかし,再度の異議申し立て書が送られてきた。そのような往復が3回は繰り返されたと思う。そして,最終的には「冷却性能の飛躍的改善は伝熱工学的に明らかなので,その他の部分にGE社の特許と同じ構造が含まれていても,全体としては明らかに新発明である。」との意見が採用されたようであり,めでたく登録された。

この特許の冷却構造は,以降の多くのタービン翼(CF6-80A,E3など)に応用されているのだが,量産に至らずに金銭的な収入にはならなかった。しかし,たとえGEが相手であろうとも,とことん議論を尽くすというこの時の経験が、以降の国際プロジェクトのV2500とGE90では大いに役立った。意見が対立するときには,先ずは反論をすること。それに対する反論にも,更に反論をすること。少なくとも3回はこれを繰り返さなければ,お互いの力を理解し合うことはできない。そして,国際共同開発プロジェクトにおいては,この「お互いの真の力を見極めること」が,真の協力体制を築くうえで最も重要なことの一つである。

第13章の参考・引用文献;

(1) 黒田光彦「プロペラ飛行機の興亡」NTT出版(1998)

(2) 吉田英生訳「Hans von Ohain博士による先駆的なターボジェット開発」日本ガスタービン学会誌(2008)p.141-146

(3) 勝又一郎「石川島播磨重工におけるFJRジェットエンジン開発とV2500エンジンへの実用化」日本ガスタービン学会誌(2016)p.452-457

現代の大型の民間航空機はすべてがジェットエンジンだが、その技術の系統化を語るには、プロペラ機から始めなければならない。ジェットエンジンの基本であるガスタービンは、高効率な要素技術を必要としており、それらは理論と実験室的には20世紀前半には確立していた。そして、第2次世界大戦を境に、軍用機としての実用化は大いに進んだのだが、経済的な性能と信頼性が十分に出せず、民間航空機としてプロペラ機の市場を代替えするのは容易ではなかった。

そこで、軍用機としての開発と実績とを民間機用ジェットエンジンに転用する方法が選ばれた。そのことは民間航空機の発達の状況を一変させた。特に、大陸間飛行の実現には高速で高々度まで飛行可能なエンジンは必須の動力源だった。

13.1プロペラ機の時代

プロペラ機は、小型から大型まで非常に多くの機種が開発された。当初は、自動車と小型機による遠距離間の到達時間競争だったが、次第に大型化して長距離を飛べるようになった。本稿では、現代と近未来に繋がってゆくジェットエンジンの技術の系統化が主題であるので、プロペラ機については、トピックス的な項目にとどめる。

13.1.1動力航空機による人類の初飛行

動力航空機による人類の初飛行は、1903年12月17日にライト兄弟によって行われた。風速15メートルで離陸し、40メートルを飛んだと云われている。この時のエンジンは、直列四気筒の水冷式ガソリンエンジンだった。

ガソリンエンジンは、オットーガス機関に始まる。それ以前の動力は、もっぱら蒸気機関だったが、ボイラーの爆発事故などが多発し、より安全な内燃機関が求められていた。オットーガス機関は、当初は工場用の動力として用いられたが、燃料をガソリンにすることで、自動車に多用されるようになり、一気に需要が高まった。しかし、当時の自動車には、軽量、高出力の要求は高くなく、馬力当たりの重量は、蒸気エンジンと大差はなかった。しかし、小型化にはガソリンエンジンが圧倒的に有利であり、航空機用の動力源として適していたと云える。

ガソリンエンジンで飛行機を飛ばすには、プロペラが必要になる。つまり、推力を発生させるための動力源としてはエンジンとプロペラのセットが必要になる。飛行に関しては、当時すでにグライダーの技術があり、ライト兄弟の成功の要因は、安定した動力に加えて、機体の安定性と操縦性の獲得だった。

図13.1 ライトの直列4気筒水冷エンジン(1)

彼らは、スミソニアン協会への手紙で、飛行に関する多くの文献を入手した。また、自身でグライダーを製作して、1000回以上の滑空を経験して安定性を学んだ。最後に、動力装置に移り、4000cc 12馬力のエンジンを完成した。そのエンジンで、左右のプロペラをチェー ンで結び動力装置を完成させたのだが、片方を逆掛けすることで、左右のプロペラを逆回転させて安定性を得ることができた。(1)

図13.2 ライト機のチェーンドライブ図(1)

13.1.2 航空機用エンジンメーカーの誕生

当初は機体メーカーがエンジンも製造したが、やがてエンジン専門メーカーが誕生した。そこから、性能が向上し1907年7月には、英仏海峡横断に成功した。エンジンは、3気筒扇形だった。機体名称は、ビレリオ11で、1910年にはアルプス越えにも成功した。英仏海峡とアルプス越えは、ヨーロッパ内の軍事路としても重要な意味を持っている。この頃から航空機は、郵便や旅客の輸送ばかりでなく、偵察能力なども含め、軍事的にも重要なものとなった。(p.41-42)(1)

13.1.3ロータリーエンジン(星形エンジン)

1910年12月に、徳川好敏大尉が日本における初飛行を達成した。機体は、アンリ・ファルマンでエンジンはロータリーであった。エンジンのクランクシャフトが直接プロペラと結合されているので、回転を安定させるためのフライホイールが必要なく、かつエンジン内の上下動が、星形に配列された複数のエンジンにより相殺されるので、振動を大幅に減らすことができた。以後は、この星型エンジンが主流となっていった。(p.44-48)(1)

図13.3 徳川大尉の日本初飛行の地記念碑と徳川大尉の胸像

(代々木公園内にて筆者撮影)

13.1.4特許権の影響

1900年代の初めは、特許の全盛期と呼ばれている。エジソンが膨大な数の特許でビジネスを成功させると、その気運が一気に高まった。ライト兄弟も特許に固執した。カーチスが航空機を商売にしようとすると、すぐに特許侵害の異議を唱えた。異議は裁判となり、長く続くことになる。しかし、このために米国ではその後の進歩が遅くなり、ヨーロッパが独り勝ちの開発競争がすすめられることになってしまった。(1)(p.34-35,51)

ライト兄弟の場合は、その機体が改良に向かずに周辺特許を出せなかったが、エジソンの場合は、エジソン発電会社の利益を投入して、技術開発を継続的に進め、そこから特許を量産する体制を整えたことによる。

(1)(p.36-37)

このことは、現代にも当て嵌まる。特許の独占により利益を得ることが多いのだが、一方で、早期の公開が世界の発展に貢献した例も少なくない。ジェットエンジンの場合は、特殊材料の使用量が他の産業に比べて極端に少ない。そのために、新材料を独占すると材料データの統計値や加工法の進化が遅れる傾向にある。つまり、早期に多くの技術者に当該技術が採用されることにより、更なる技術の進化が促進されて、全体の能力が一気に高まることを、特許の独占使用が抑えてしまうことが起こる。特許戦略についても、長年の経験が重要になる。

コラム(その1)

国際エンジン開発から得られた教訓(その1)特許論争の使い方(3)

1970年代中頃の通産省大型プロジェクトFJR710/20が行われていた時代は,すでにBoeing747などのジャンボジェット機の最盛期で,オーバーホウルなどから,実機のタービン翼の冷却構造なども明らかになってきた。そのようなときに,事前に提出した精密鋳造の冷却構造の特許が審査の時期を迎えた。

それ以前にも,いくつかの特許を提出していたが,特に問題はなかったが,これに関しては特許庁から「異議申し立てがありました。」との通知が来た。内容から異議の申し立てはGEからのものであることは明白だったが,私は,彼我の違いを説明する回答書を直ちに送った。しかし,再度の異議申し立て書が送られてきた。そのような往復が3回は繰り返されたと思う。そして,最終的には「冷却性能の飛躍的改善は伝熱工学的に明らかなので,その他の部分にGE社の特許と同じ構造が含まれていても,全体としては明らかに新発明である。」との意見が採用されたようであり,めでたく登録された。

この特許の冷却構造は,以降の多くのタービン翼(CF6-80A,E3など)に応用されているのだが,量産に至らずに金銭的な収入にはならなかった。しかし,たとえGEが相手であろうとも,とことん議論を尽くすというこの時の経験が、以降の国際プロジェクトのV2500とGE90では大いに役立った。意見が対立するときには,先ずは反論をすること。それに対する反論にも,更に反論をすること。少なくとも3回はこれを繰り返さなければ,お互いの力を理解し合うことはできない。そして,国際共同開発プロジェクトにおいては,この「お互いの真の力を見極めること」が,真の協力体制を築くうえで最も重要なことの一つである。

第13章の参考・引用文献;

(1) 黒田光彦「プロペラ飛行機の興亡」NTT出版(1998)

(2) 吉田英生訳「Hans von Ohain博士による先駆的なターボジェット開発」日本ガスタービン学会誌(2008)p.141-146

(3) 勝又一郎「石川島播磨重工におけるFJRジェットエンジン開発とV2500エンジンへの実用化」日本ガスタービン学会誌(2016)p.452-457

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます