TITLE: 銅鐸の謎(その2)

書籍名;「銅鐸への挑戦 3」 [1980]

著者;原田大六 発行所;六興出版

発行日;1980.9.30

初回作成日;H30.8.18

最終改定日;H30.8.22

引用先;文化の文明化のプロセス Implementing

このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。

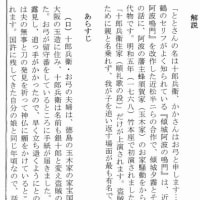

三部作の最終巻で、副題は「誇り高き銅鐸」としている。万葉集の中の古代歌を詳しく解読し、古代日本の神々が、銅鐸の文様と絵に表されているという独自の説を主張している。江戸期から現代までの古代史の研究家は、神々の名の漢字に拘っているのは誤りで、カタカナで解釈を進めると、多くの銅鐸の文様の絵と一致するという説明となっている。大変興味深い解釈だと感じた。

文章は、次の文語で始まっている。

『銅鐸の謎と秘密は遂にこの巻で完全に解き明かされる。読者の方々は、次の神名を何と思われるだろうか。二神とも古事記の、大国主の系譜を語る中に名前を出している。

布波能母遅久奴須奴 (フハノモヂクヌスヌ)

天之都度閉(麻)知泥(アメメノツドヘマチネ)

フハノモヂクヌスヌ、アメノツドへ(マ)チネとは一体何のことか、何者か、神と称されるのだから自然神か、神格化された英雄か、栄誉ある祖先なのか、貴重な宝物の擬人化か?だが容易にはわかるまい。それはそうだ。古事記が和銅五―七一二年に成立して以来。なんぴとにも解けなかったのだから。本居宣長が、一生を費やしてまとめた「古事記伝」も、文化勲章を受けた津田左右吉の「日本古典の研究」も、今日盛んな神話関係出版物も、神名解読という基本的な作業については完全に不毛、収穫皆無なのである。』(pp.4)

さらに続けて、神々の名前の解釈の説明に移る。

『どの民族のどの神も、その属性、能力、権限、名称の由来、形態などがよく知られている。

だが日本の八百万の神々はお気の毒にもすべて神名未詳で、お姿はもとより性格も見えて来ない。神話の主役は神々。その神々の神名不詳では神話というドラマの主役は勤まらない。よくぞここまでこの重大な問題が無為に放置されて来たものである。

原田大六氏の神名解読成功は、先のフハノモヂクヌスヌとは、「連続背反巻葉文銅鐸」

アメノツド((マ)チネは、「洪水避難絵画のある濁流文銅鐸」であると断定している。 何故そうなのかは、本文を読んで「うむ、なるほど」と、その論理の見事さに自身接していただくほかはない。』(pp4)

として、日本神話は弥生時代の忠実な伝承であるとして教育や多くの学問分野での訂正を主張している。

本文は、第3巻なので第12章「犠牲の牛と種子」、第13章「尾根の大怪蛇との対決」、第14章「銅鐸の製造工場」、第15章「銅鐸の系譜と構成」と続き、確かに論理だった解釈が並んでいる。(一部に、飛躍がある個所も見受けられるが、)

最後の「銅鐸の系譜と構成」では、「大国主」が、様々な神を統合した集合体の名前であるとしている。この解釈は、漢字名からは表れることはなく、ひらがな(和ことば)を元に解釈を進めると自然に表れてくるというわけである。

著者は、「スナノオ」を台風神としている。スナノオの追放は、台風の忌避に相当する。

『スサノヲと称された青銅広形武器形神を対馬へ追放したのは、伊都国だけであって 、東の奴国はこれに参加していない。これはどうしてかというと、奴国はその石製鋳型の出土が多いことで知られるように、神像鋳造集団の密集地であった。』(pp.15)

さらに続けて、『スサノヲは人間ではない。台風である。青銅広形武器形神である神話で人間のように語られているのは擬人化である。新しい伝承では、台風という正体を忘れ、青銅器の姿をしていることを忘れ、擬人化されているのも忘れて、僅かに残骸として遺しているのが何とも素姓の知れぬ人間スサノヲである。』(pp.15)

古代中国の殷と古代朝鮮の風習などを説明した後に、日本での初期の農耕と青銅器文化の話に移る。当時の日本では、青銅は貴重品であり、銅鐸は農耕生活を守るための神としてつくられたという解釈になっている。学会的には、すべての銅鐸には「学名」があり、「文様名」も固定化している。しかし、著者はそれらをすべて覆そうとしている。銅鐸の文様と絵は、それぞれの神の名前を示しているというわけである。

・学名「袈裟襷文銅鐸」について

そもそも、弥生時代の銅鐸に「袈裟」という仏教用語を充てることの間違いの指摘から始まっている。仏教伝来は、500年もあとのことだ。彼は、これを「奇稲田文」(くしなだもん)としている。銅鐸の全面が太い幅の線で4つに区切られているのは、当時の想像以上に頑丈な畦畔を示し、4区画内のそれぞれの絵は、豊作のシンボルであるとの説明になっている。

『その田面に当るところに、豊年のシンボルであるアキツ(赤トンボ)、水稲の保護をするカエル、夏を告げる鳥の白サギ、イケニエの牡鹿、臼を置いて脱穀する女性などが描かれている 。これらからしても、豊年を祈願し、豊年を祝う姿が窺われる。』(pp.86)

このような、銅鐸面の文様の説明には、脱帽するしかないように思える。

また、当時の巨大な自然災害に際して、少女を生贄にした文化を殷や古代朝鮮から引き継いでいるとして、その説明と銅鐸の絵を結び付けている。更にそれは、円筒埴輪の原型の吉備の「特殊器台」の成り立ちの説明にもなっている。それは、伊都国文化と吉備文化の合体の証であるという。生贄風習については、卑弥呼の死亡時の話や、日本書紀の倭彦の葬儀の様子が使われている。当時の生贄は「埋めて立つ」と記されているからである。このことは、日本史学会では全く認められていないようだが、私は彼の説を支持したい。

各地で使用されていた甕棺が、伊都国だけで余命を続けていたことに触れて、

『今のところ伊都国だけのことらしいので、伊都式甕棺と称してよい。これには、等間隔に配したタガ状突起帯がめぐらされている。これが吉備(岡山県)で、日常使用されていた上東式器台と複合してできたのが、吉備の特殊器台であり、壷も同様に複合してできたものと考えられる。こうして、甕棺と配膳の器台と結びついたものは、供献用埴棺として再形成されたものと考えられる。』(pp.98)

「犠牲にされたのは、奴隷の少女」であるとして、それに吉備の特殊器台が使われてという説明である。

『その巨大さのわりに、円筒の胴壁は厚さが六ミリメートル内外の薄さまで、内面からきれいに削り取られていることである。土器の焼きは、それだけでももろい素焼きの弥生式土器で、その上に、各所に透孔がいくつもあって、もろさを更に助長している。出土状態と器台底部の構造とから判ることは、これは底を埋めて固定したのではなく、地面を平らにして、ただ据えおいたものであった。』(pp.99)

「円筒の胴壁は厚さが六ミリメートル内外の薄さまで、内面からきれいに削り取られている」ことの目的は、何だったのだろうか。やはり、何かを入れるためとしか考えられない。では、何を入れたのであろうか。

同じ思考法で、ヤマタノオロチの解釈が語られている。実際に少女の生贄が、野獣に食べられているというわけである。

『自分達で育てた奴隷の少女を、こうしてイケニエとして生きたまま緊縛し、供献用埴棺に詰めて、人里離れた共同墓地に立てるという、世にも怖ろしい残虐物語が、弥生時代の吉備地方では 盛んに行なわれたのであった。その生きた少女の入っている供献棺に、宵闇が迫ると、待ってましたとばかり、魔神の狼群は襲いかかり、棺を押し倒し、壊れた中から、生きながらに抵抗もできずアョーアョーと泣く少女を引きずり出して、ずたずたに引き裂き争って食った。

尾根の大怪蛇ヤマタノヲロチが少女を食うという神話はこうして吉備地方に実在したのであ った。』(pp.101)

・「素戔嗚」についての解釈

『スサノヲは青銅広(平)形武器形神であった。考古学上の名称でいえば、広形銅矛・広形銅戈、平形銅剣である。クシイナダヒメは青銅鐸形神に関係した奇稲田文に出た神名であった。この場合は、これから青銅製の神像の鋳造がはじまろう、というのだから、その「宮」は青銅器鋳造の宮、いいかえると神像を造る青銅器鋳造工場のことなのである。』(pp.144)

さらに、「須賀」という地名は、神像である銅鐸を鋳造する場所としている。

『古代では特定一箇所の地名ではなく、銅鐸の鋳型が出土した上高野・ 名古山・今宿丁田・東奈良・唐古は、すべて古くは「須賀」(すが)といったのであろう。』(pp.147)

ここでは、多くの万葉集の歌が、この解釈方法の基に、新たな解釈として説明されている。それぞれに、筋が通っているようにも感じられる。しかも、もっとも有名な歌の一つに、

『八雲立つ出雲八重垣妻寵め(み)に八重垣作るその八重垣を(ゑ)』(pp.154)がある。

この解釈は、『多くの炭焼きの煙が立ちのぼっている旧出雲の、八重垣に囲まれた工房に、妻の鋳造師を龍らせて青銅の御神像(銅鐸)を鋳造させる八重垣を作ろう。その神聖な八重垣を。 これが、この短歌五七五七七の意訳である。それは「物」ではない、「神」たる銅鐸の誕生を礼讃する歌であり、農業共同体を構成していた農民の至上にめでたい歌謡であった。』(pp.155)

としている。

この歌が古事記では大きく取り上げられているのに比べて、日本書記では軽く扱われていることも、一つの説明の根拠としている。

・「大国主」についての解釈

『大国主の系譜とは銅鐸の系譜であった。 難題中の難題である神々の系譜に、私は第二の挑戦をかける。一三という新しい神名が、キラ星のように並んでいる。全体から観察して、何ごとであるかをつかまねばならぬ。私は第一巻第二章「青銅器の神話化」において、オホアナムヂとは銅鐸のことではないかと、ヒントを与えておいたが、その別名である大国主が、最後にでんとひかえている。また私は、稲田宮主須賀之八耳を銅鐸鋳造工場長名と見てきた。その「耳」がこの神名中にも見られるだけでなく、「花」「河」「水」「豆怒」(角)など、銅鐸の文様に関係のありそうな文字が神名中に並んでいる。私はこの神銅鐸神神の系譜は、銅鐸神の系譜なのであり、それはまたある銅鐸神の綜合に到る構成と考えたのである。 ではその部分をなす、各々の神名は私の見るように銅鐸の系譜を実証するであろうか。』(pp.181)として、そこから説明を始めている。

先ずは、有名な「流水文」についてである。曲がりくねった文様は清流ではなく、大雨の後の濁流を示している。つまり「濁流文」とすべきである。すると、そこに同時に示される絵は、すべて濁流に関連したものになっているというわけである。

例えば、「ヒカワヒメ」と呼ばれる神に相当する銅鐸の文様は、『「流水文」は清流ではなく、荒れる水蛇の表現であった。それは 変化常なき河川であり、洪水の濁流を表現したのであり、それを「霊河」といったのである。考古学者のように「流水文」と澄ましていえばそれは普通清流を考えている。しかし清流はあんな流れ方はしない。それは濁流の流れ方であり、洪水が 何も彼もを巻きこもうとする恐怖の表現である。』(pp.195)となる。

確かに、銅鐸に記された文様を眺めていれば、この説明には納得せざるを得ない。単なる流水では、流れ方が不自然に見えてくる。

また、「フカブチノミズヤレハナ」(学名は流水文銅鐸)は、『洪水は水田すべてを濁流下にしてしまったというのである。水稲と共に水田は、冠水し濁流下になっているという図象である。

』(pp.198)となっている。

更に、『洪水をモチーフにした濁流文銅鐸に限って、その天部である舞(鐸身の上部で水平になっている部分)あるいはその上に立ちあがっている録の部分に、動物群や人物群像が鋳出されているのがかなり存在する。』(pp.200)

これらは、洪水から高台に非難をした人と動物群というわけである。

これらの解釈の方法に従えば、複雑な絵もすべてつじつまが合う解釈ができるというわけである。例えば、4つの流水文に囲まれた「手を挙げた一人の人」は、洪水で孤立した場所に取り残された人を表している。

同じ方法で、異なる流水文銅鐸の絵は、それぞれに大国主の別名や配下の神々の名前を表していることになる。

最後に、「大国主」の解釈が述べられている。

『オホクミヌはオホクミナスということであり、それは、「大きく構成されている神」という意味であった。 それがどうした構成体かというと、 銅鐸図文の部分名称としてでてきた、 布帝耳フテミミ(太上耳)、天之冬衣、アメノフユキヌ、 刺国大(刺組太)、刺国若比売(刺組若姫)が寄り集って構成されてというのである。』(pp.224)

そして、結論的にはこう述べている。

『過去のすべての学者達は、「大国主」の「国」や「主」を漢字からのみ見てきていた。そうした表面的観念的解釈は、すべて崩れ去ったのである。『古事記』 研究の歴史上の大人物と過去評価されてきた本居宣長も、全遺稿と共に崩壊する運命をここに迎えたのである。』(pp.225)

というわけである。

全体を通して語られていることは、銅鐸は大和朝廷によって滅ぼされた旧農耕民族の神を象ったものであり、したがって、大和朝廷や日本書記からは徹底的に排除されたが、神話と万葉集の中にその痕跡が、明瞭かつ具体的に記されている、ということであった。

書籍名;「銅鐸への挑戦 3」 [1980]

著者;原田大六 発行所;六興出版

発行日;1980.9.30

初回作成日;H30.8.18

最終改定日;H30.8.22

引用先;文化の文明化のプロセス Implementing

このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。

三部作の最終巻で、副題は「誇り高き銅鐸」としている。万葉集の中の古代歌を詳しく解読し、古代日本の神々が、銅鐸の文様と絵に表されているという独自の説を主張している。江戸期から現代までの古代史の研究家は、神々の名の漢字に拘っているのは誤りで、カタカナで解釈を進めると、多くの銅鐸の文様の絵と一致するという説明となっている。大変興味深い解釈だと感じた。

文章は、次の文語で始まっている。

『銅鐸の謎と秘密は遂にこの巻で完全に解き明かされる。読者の方々は、次の神名を何と思われるだろうか。二神とも古事記の、大国主の系譜を語る中に名前を出している。

布波能母遅久奴須奴 (フハノモヂクヌスヌ)

天之都度閉(麻)知泥(アメメノツドヘマチネ)

フハノモヂクヌスヌ、アメノツドへ(マ)チネとは一体何のことか、何者か、神と称されるのだから自然神か、神格化された英雄か、栄誉ある祖先なのか、貴重な宝物の擬人化か?だが容易にはわかるまい。それはそうだ。古事記が和銅五―七一二年に成立して以来。なんぴとにも解けなかったのだから。本居宣長が、一生を費やしてまとめた「古事記伝」も、文化勲章を受けた津田左右吉の「日本古典の研究」も、今日盛んな神話関係出版物も、神名解読という基本的な作業については完全に不毛、収穫皆無なのである。』(pp.4)

さらに続けて、神々の名前の解釈の説明に移る。

『どの民族のどの神も、その属性、能力、権限、名称の由来、形態などがよく知られている。

だが日本の八百万の神々はお気の毒にもすべて神名未詳で、お姿はもとより性格も見えて来ない。神話の主役は神々。その神々の神名不詳では神話というドラマの主役は勤まらない。よくぞここまでこの重大な問題が無為に放置されて来たものである。

原田大六氏の神名解読成功は、先のフハノモヂクヌスヌとは、「連続背反巻葉文銅鐸」

アメノツド((マ)チネは、「洪水避難絵画のある濁流文銅鐸」であると断定している。 何故そうなのかは、本文を読んで「うむ、なるほど」と、その論理の見事さに自身接していただくほかはない。』(pp4)

として、日本神話は弥生時代の忠実な伝承であるとして教育や多くの学問分野での訂正を主張している。

本文は、第3巻なので第12章「犠牲の牛と種子」、第13章「尾根の大怪蛇との対決」、第14章「銅鐸の製造工場」、第15章「銅鐸の系譜と構成」と続き、確かに論理だった解釈が並んでいる。(一部に、飛躍がある個所も見受けられるが、)

最後の「銅鐸の系譜と構成」では、「大国主」が、様々な神を統合した集合体の名前であるとしている。この解釈は、漢字名からは表れることはなく、ひらがな(和ことば)を元に解釈を進めると自然に表れてくるというわけである。

著者は、「スナノオ」を台風神としている。スナノオの追放は、台風の忌避に相当する。

『スサノヲと称された青銅広形武器形神を対馬へ追放したのは、伊都国だけであって 、東の奴国はこれに参加していない。これはどうしてかというと、奴国はその石製鋳型の出土が多いことで知られるように、神像鋳造集団の密集地であった。』(pp.15)

さらに続けて、『スサノヲは人間ではない。台風である。青銅広形武器形神である神話で人間のように語られているのは擬人化である。新しい伝承では、台風という正体を忘れ、青銅器の姿をしていることを忘れ、擬人化されているのも忘れて、僅かに残骸として遺しているのが何とも素姓の知れぬ人間スサノヲである。』(pp.15)

古代中国の殷と古代朝鮮の風習などを説明した後に、日本での初期の農耕と青銅器文化の話に移る。当時の日本では、青銅は貴重品であり、銅鐸は農耕生活を守るための神としてつくられたという解釈になっている。学会的には、すべての銅鐸には「学名」があり、「文様名」も固定化している。しかし、著者はそれらをすべて覆そうとしている。銅鐸の文様と絵は、それぞれの神の名前を示しているというわけである。

・学名「袈裟襷文銅鐸」について

そもそも、弥生時代の銅鐸に「袈裟」という仏教用語を充てることの間違いの指摘から始まっている。仏教伝来は、500年もあとのことだ。彼は、これを「奇稲田文」(くしなだもん)としている。銅鐸の全面が太い幅の線で4つに区切られているのは、当時の想像以上に頑丈な畦畔を示し、4区画内のそれぞれの絵は、豊作のシンボルであるとの説明になっている。

『その田面に当るところに、豊年のシンボルであるアキツ(赤トンボ)、水稲の保護をするカエル、夏を告げる鳥の白サギ、イケニエの牡鹿、臼を置いて脱穀する女性などが描かれている 。これらからしても、豊年を祈願し、豊年を祝う姿が窺われる。』(pp.86)

このような、銅鐸面の文様の説明には、脱帽するしかないように思える。

また、当時の巨大な自然災害に際して、少女を生贄にした文化を殷や古代朝鮮から引き継いでいるとして、その説明と銅鐸の絵を結び付けている。更にそれは、円筒埴輪の原型の吉備の「特殊器台」の成り立ちの説明にもなっている。それは、伊都国文化と吉備文化の合体の証であるという。生贄風習については、卑弥呼の死亡時の話や、日本書紀の倭彦の葬儀の様子が使われている。当時の生贄は「埋めて立つ」と記されているからである。このことは、日本史学会では全く認められていないようだが、私は彼の説を支持したい。

各地で使用されていた甕棺が、伊都国だけで余命を続けていたことに触れて、

『今のところ伊都国だけのことらしいので、伊都式甕棺と称してよい。これには、等間隔に配したタガ状突起帯がめぐらされている。これが吉備(岡山県)で、日常使用されていた上東式器台と複合してできたのが、吉備の特殊器台であり、壷も同様に複合してできたものと考えられる。こうして、甕棺と配膳の器台と結びついたものは、供献用埴棺として再形成されたものと考えられる。』(pp.98)

「犠牲にされたのは、奴隷の少女」であるとして、それに吉備の特殊器台が使われてという説明である。

『その巨大さのわりに、円筒の胴壁は厚さが六ミリメートル内外の薄さまで、内面からきれいに削り取られていることである。土器の焼きは、それだけでももろい素焼きの弥生式土器で、その上に、各所に透孔がいくつもあって、もろさを更に助長している。出土状態と器台底部の構造とから判ることは、これは底を埋めて固定したのではなく、地面を平らにして、ただ据えおいたものであった。』(pp.99)

「円筒の胴壁は厚さが六ミリメートル内外の薄さまで、内面からきれいに削り取られている」ことの目的は、何だったのだろうか。やはり、何かを入れるためとしか考えられない。では、何を入れたのであろうか。

同じ思考法で、ヤマタノオロチの解釈が語られている。実際に少女の生贄が、野獣に食べられているというわけである。

『自分達で育てた奴隷の少女を、こうしてイケニエとして生きたまま緊縛し、供献用埴棺に詰めて、人里離れた共同墓地に立てるという、世にも怖ろしい残虐物語が、弥生時代の吉備地方では 盛んに行なわれたのであった。その生きた少女の入っている供献棺に、宵闇が迫ると、待ってましたとばかり、魔神の狼群は襲いかかり、棺を押し倒し、壊れた中から、生きながらに抵抗もできずアョーアョーと泣く少女を引きずり出して、ずたずたに引き裂き争って食った。

尾根の大怪蛇ヤマタノヲロチが少女を食うという神話はこうして吉備地方に実在したのであ った。』(pp.101)

・「素戔嗚」についての解釈

『スサノヲは青銅広(平)形武器形神であった。考古学上の名称でいえば、広形銅矛・広形銅戈、平形銅剣である。クシイナダヒメは青銅鐸形神に関係した奇稲田文に出た神名であった。この場合は、これから青銅製の神像の鋳造がはじまろう、というのだから、その「宮」は青銅器鋳造の宮、いいかえると神像を造る青銅器鋳造工場のことなのである。』(pp.144)

さらに、「須賀」という地名は、神像である銅鐸を鋳造する場所としている。

『古代では特定一箇所の地名ではなく、銅鐸の鋳型が出土した上高野・ 名古山・今宿丁田・東奈良・唐古は、すべて古くは「須賀」(すが)といったのであろう。』(pp.147)

ここでは、多くの万葉集の歌が、この解釈方法の基に、新たな解釈として説明されている。それぞれに、筋が通っているようにも感じられる。しかも、もっとも有名な歌の一つに、

『八雲立つ出雲八重垣妻寵め(み)に八重垣作るその八重垣を(ゑ)』(pp.154)がある。

この解釈は、『多くの炭焼きの煙が立ちのぼっている旧出雲の、八重垣に囲まれた工房に、妻の鋳造師を龍らせて青銅の御神像(銅鐸)を鋳造させる八重垣を作ろう。その神聖な八重垣を。 これが、この短歌五七五七七の意訳である。それは「物」ではない、「神」たる銅鐸の誕生を礼讃する歌であり、農業共同体を構成していた農民の至上にめでたい歌謡であった。』(pp.155)

としている。

この歌が古事記では大きく取り上げられているのに比べて、日本書記では軽く扱われていることも、一つの説明の根拠としている。

・「大国主」についての解釈

『大国主の系譜とは銅鐸の系譜であった。 難題中の難題である神々の系譜に、私は第二の挑戦をかける。一三という新しい神名が、キラ星のように並んでいる。全体から観察して、何ごとであるかをつかまねばならぬ。私は第一巻第二章「青銅器の神話化」において、オホアナムヂとは銅鐸のことではないかと、ヒントを与えておいたが、その別名である大国主が、最後にでんとひかえている。また私は、稲田宮主須賀之八耳を銅鐸鋳造工場長名と見てきた。その「耳」がこの神名中にも見られるだけでなく、「花」「河」「水」「豆怒」(角)など、銅鐸の文様に関係のありそうな文字が神名中に並んでいる。私はこの神銅鐸神神の系譜は、銅鐸神の系譜なのであり、それはまたある銅鐸神の綜合に到る構成と考えたのである。 ではその部分をなす、各々の神名は私の見るように銅鐸の系譜を実証するであろうか。』(pp.181)として、そこから説明を始めている。

先ずは、有名な「流水文」についてである。曲がりくねった文様は清流ではなく、大雨の後の濁流を示している。つまり「濁流文」とすべきである。すると、そこに同時に示される絵は、すべて濁流に関連したものになっているというわけである。

例えば、「ヒカワヒメ」と呼ばれる神に相当する銅鐸の文様は、『「流水文」は清流ではなく、荒れる水蛇の表現であった。それは 変化常なき河川であり、洪水の濁流を表現したのであり、それを「霊河」といったのである。考古学者のように「流水文」と澄ましていえばそれは普通清流を考えている。しかし清流はあんな流れ方はしない。それは濁流の流れ方であり、洪水が 何も彼もを巻きこもうとする恐怖の表現である。』(pp.195)となる。

確かに、銅鐸に記された文様を眺めていれば、この説明には納得せざるを得ない。単なる流水では、流れ方が不自然に見えてくる。

また、「フカブチノミズヤレハナ」(学名は流水文銅鐸)は、『洪水は水田すべてを濁流下にしてしまったというのである。水稲と共に水田は、冠水し濁流下になっているという図象である。

』(pp.198)となっている。

更に、『洪水をモチーフにした濁流文銅鐸に限って、その天部である舞(鐸身の上部で水平になっている部分)あるいはその上に立ちあがっている録の部分に、動物群や人物群像が鋳出されているのがかなり存在する。』(pp.200)

これらは、洪水から高台に非難をした人と動物群というわけである。

これらの解釈の方法に従えば、複雑な絵もすべてつじつまが合う解釈ができるというわけである。例えば、4つの流水文に囲まれた「手を挙げた一人の人」は、洪水で孤立した場所に取り残された人を表している。

同じ方法で、異なる流水文銅鐸の絵は、それぞれに大国主の別名や配下の神々の名前を表していることになる。

最後に、「大国主」の解釈が述べられている。

『オホクミヌはオホクミナスということであり、それは、「大きく構成されている神」という意味であった。 それがどうした構成体かというと、 銅鐸図文の部分名称としてでてきた、 布帝耳フテミミ(太上耳)、天之冬衣、アメノフユキヌ、 刺国大(刺組太)、刺国若比売(刺組若姫)が寄り集って構成されてというのである。』(pp.224)

そして、結論的にはこう述べている。

『過去のすべての学者達は、「大国主」の「国」や「主」を漢字からのみ見てきていた。そうした表面的観念的解釈は、すべて崩れ去ったのである。『古事記』 研究の歴史上の大人物と過去評価されてきた本居宣長も、全遺稿と共に崩壊する運命をここに迎えたのである。』(pp.225)

というわけである。

全体を通して語られていることは、銅鐸は大和朝廷によって滅ぼされた旧農耕民族の神を象ったものであり、したがって、大和朝廷や日本書記からは徹底的に排除されたが、神話と万葉集の中にその痕跡が、明瞭かつ具体的に記されている、ということであった。