多賀地区は、淡路市役所の北西約6kmのところ

淡路市役所前の市役所通りを北西へ進みます、国道28号線との交差点「大谷」信号を更に北西へ、県道66号線です

道成に約3.1kmの「中田北」信号を右(北西)へ、又約3.1kmの信号を左(南西)へ

約500mの「一宮中学校前」信号を右(北西)へ、約200mで

伊弉諾神社参道が南向きに信号の所に出ています

信号を右に入ると神社駐車場ですので

車を止めさせて頂きました

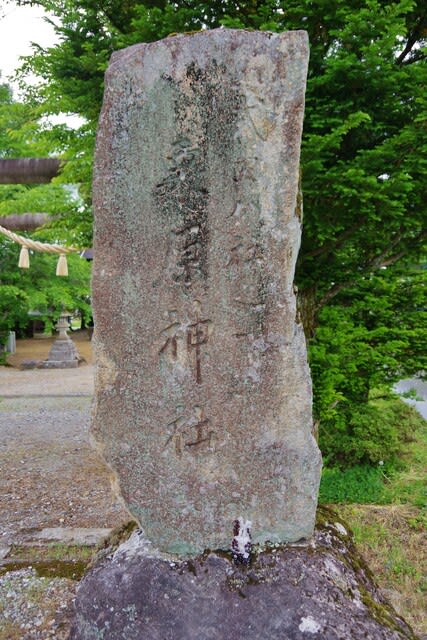

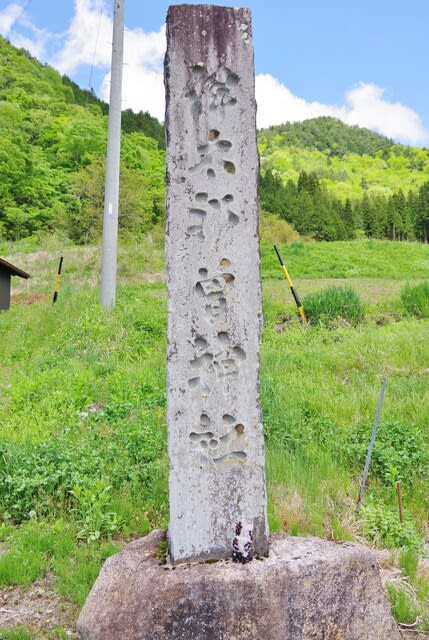

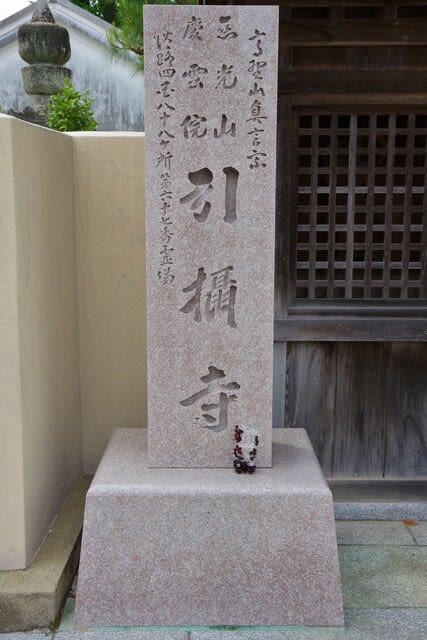

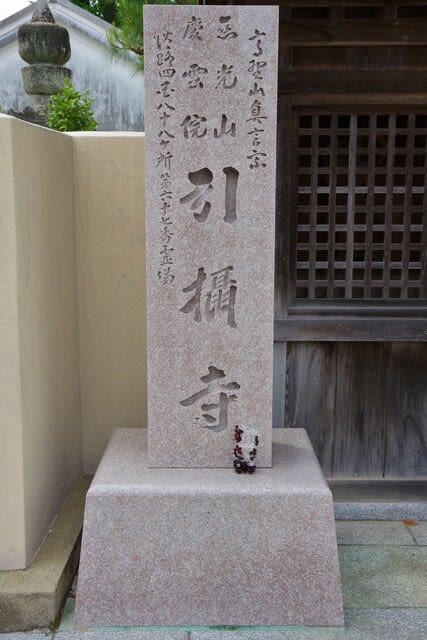

伊弉諾神宮の社號標です

日本遺産「国生みの島・淡路」の標柱です

淡路島日本遺産文化財ガイドです

国生みに始まるすべての神功を遂げられた

伊弉諾神宮

国生みの伝承に登場する伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのもこと)を祀る日本最古の宮です。

境内は国生みに始まるすべての神功を遂げた伊弉諾尊の神宅の旧跡と伝えられ、神々しい趣で参拝者を迎えてくれます。

平成16年(2004)には、平安から鎌倉期のものと思われる伊弉冉尊を現したご神像9躯が新たに発見されました。

●「古事記」の冒頭を飾る「国生みの島・淡路」~古代国家を支えた海人の営み~」が、平成28年度の「日本遺産」に認定されました。

●「日本遺産」とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定し、ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の様々な文化財群の総合的な活用を支援する取り組みです。

一ノ鳥居です

さざれ石です

参道を進みます

参道左手に日時計です

説明石碑です

ひのわかみやと陽の道しるべ

伊弉諾神宮の神域は、日本書記に「伊弉諾尊功既畢霊運當遷是以構幽宮於淡路之洲寂然長陰者」

古事記伊勢本に「故其伊邪那岐大御神者淡路之多賀也」と記される神跡で、伊弉諾大神が御神功を果され、淡路の多賀に幽宮を構築して餘生を過ごされた故地であり、北緯34度27分23秒の緯度上にある。

當神宮の創祀は神代に遡り、伊弉諾尊の宮居跡に営まれた神稜を起源とする最古の神社である。

また日本書記に「仍留宅於日之少宮 矣少宮此云 倭柯美野」の記述があり、これは伊弉諾尊の太陽神としての神格を稱へ、御子神である天照皇大御神の差昇る朝日の神格と対比する日之少宮として、御父神の入り日(夕日)の神格を表現している。

因みに全国神社の本宗と仰ぐ伊勢の神宮(皇大神宮)はこの神域の同緯度上に鎮座し、更にその両宮を結んだ中間點に最古の都「飛鳥宮藤原京」が営都されているのである。

専門家の協力を得て當地からの太陽軌道の極致のあたる方位を計測すると、夏至、冬至、春秋仲日の日出と日歿の地に神縁の深い神々が鎮座していることを次の通りに確認することができた。

緯度線より北への角度29度30分にあたる夏至の日出は信州の諏訪湖(諏訪大社)日歿は出雲大社日御碕神社への線上となる。

春分秋分は伊勢の神宮から昇り、海神神社(對馬国)に沈む、南への角度28度30分にあたる冬至の日の出は熊野那智大社(那智の大瀧)日歿は天孫降臨伝承の高千穂峰(高千穂神社・天岩戸神社)となるのである。

これらは国生み伝承の淡路島が、神々の坐します大八洲国の中核の島で、祇に天と地を結ぶ能きが、太古から脈々と生き続けている「神の島」だということを物語っているのではないだろうか、神代から受継ぐ千古の歴史の尊さや、太古の浪慢と祖先の叡智とをこの「陽の道しるべ」で宝感していただければ幸いである。

平成19丁亥年6月吉日 宮司撰

説明版です

伊弉諾神宮

御祭神 伊弉諾大神 伊弉冉大神

御社格 延喜の制名神大社 阿波国一ノ宮 元官幣大社

御由緒 古事記に故其伊邪那岐大神は淡路の多賀になも坐すなり

日本書記に伊弉諾尊・中略・是を以て幽宮(かくりのみや)で、淡路の洲につくり静かに長く隠りましきとあり、淡路の島は二柱の大神が一番初めに御開拓になった地であり、此の多賀は、伊弉諾大神が国土経営の神業を了えられた後お鎮まり遊ばされた御終焉の地で大神の御陵がしのまま神社として祀られるようになった我が国最古の神社である。

御神徳

延寿の神 伊弉諾大神が夜見ノ国の境にお出向かれた時「我は一日に1500の産屋を建てむ」と仰せられことにより、古来命を司どられる大神として寿命乞の信仰が厚い。

縁結びの神 御祭神二柱の大神が国土御経営のため、天降られ淡路の島でお建てになった宮殿のお柱を巡り、始めて御夫婦の契りを結ばれ多くの御子神をお産みになった故事にあやかる縁結びの神としての崇敬が深い。

御祭典 例大祭 4月23日摂社浜之宮に神輿渡御の神幸式斎行

粥占祭 1月15日前夕より古式による徹宵の神事奉仕

太鼓橋を渡ります

手水舎です

神門です

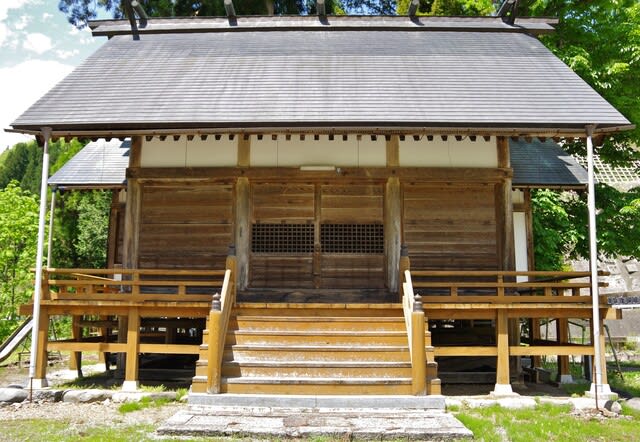

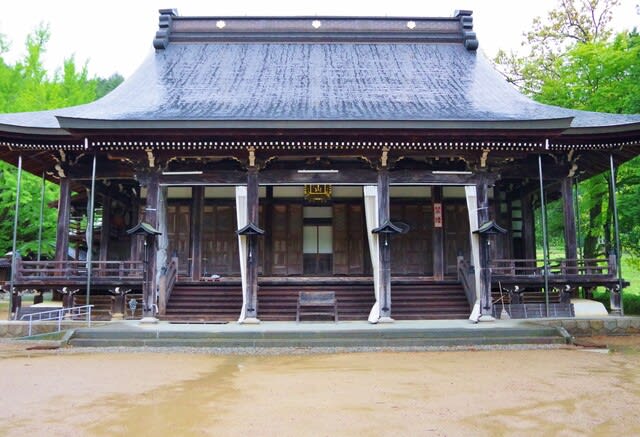

拝殿です

幣殿です

本殿です

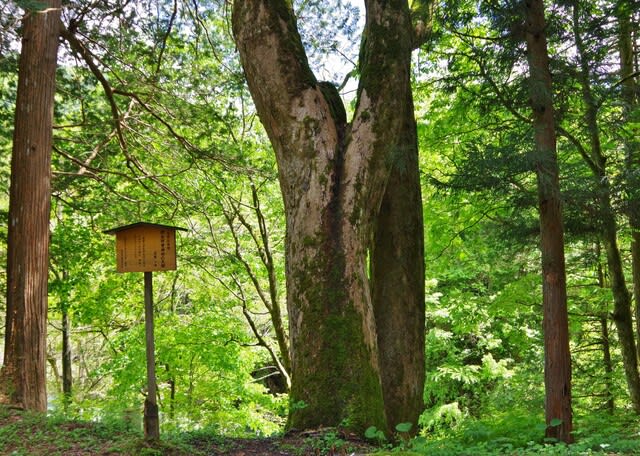

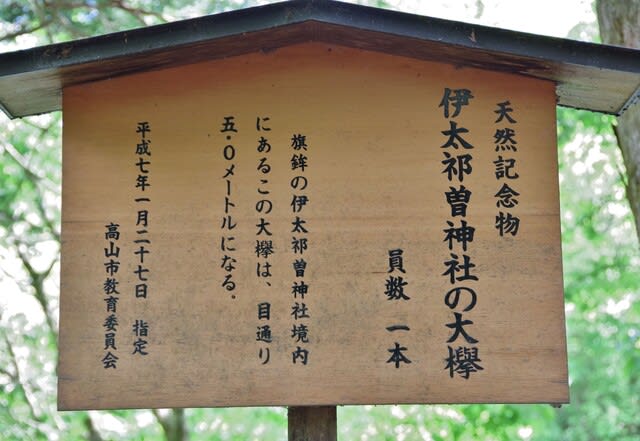

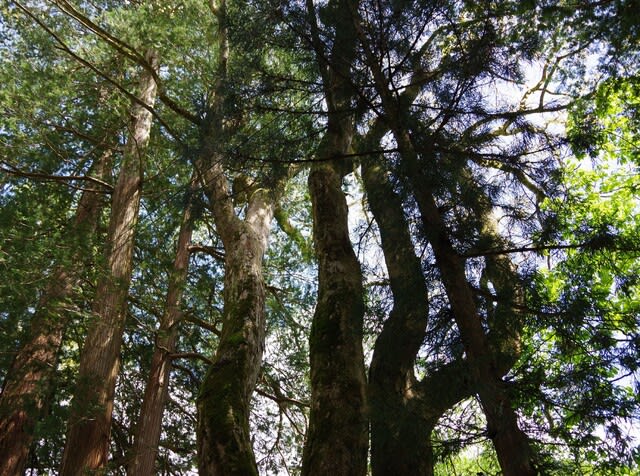

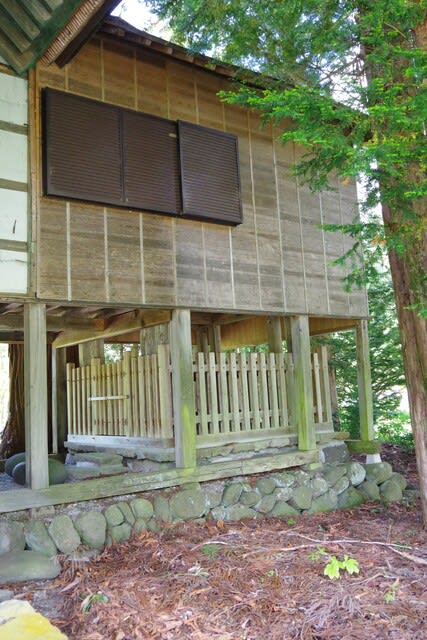

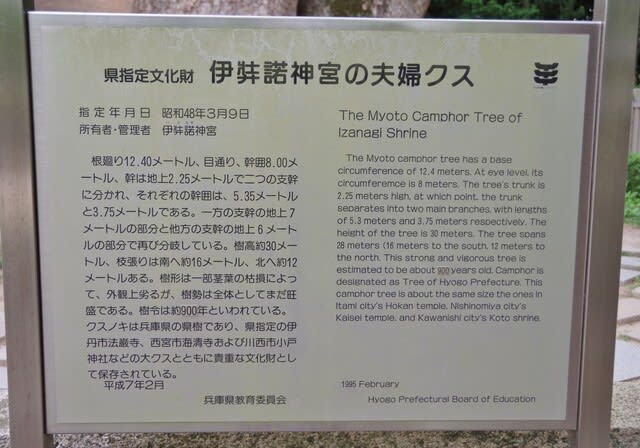

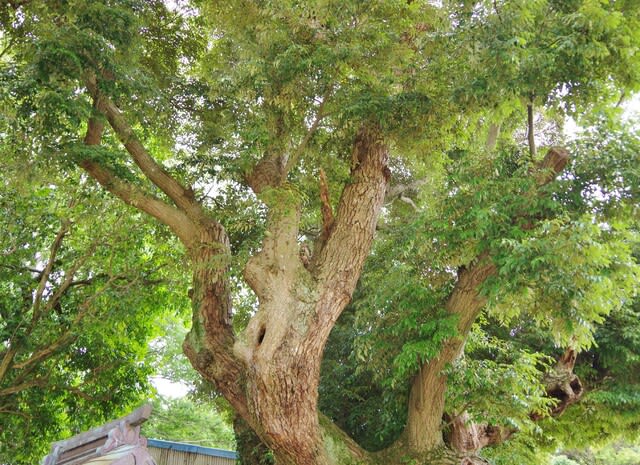

拝殿東側にある「夫婦大楠」の北西側に岩楠神社です

献馬像です

境内には沢山の境内社が並びます、まずは「左右神社」です・・・伊弉諾大神の契で左目と右目から出現された貴神を祀る。

本殿東の伊勢皇大神宮の方向に位置し眼病治癒の信仰があります。

住吉神社です

根神社と竈神社の二柱が祀られています

境内東側の淡路祖霊社です

記念館由来です・・・祖霊社には島内出身の数多い戦歿者と、先覚者を合祀する。今般終戦30周年を期し、ここに記念館を造営、御祭神の御名を奉掲し、ならびに遺品を蒐集、永く宝蔵するものである。われらは茲に先達の遺徳を偲び偉業を讃え後を継ぐ世代への亀鑑とし、永遠の平和と国運の隆昌を祈念する者である。 淡路祖霊社奉賛会

樋口李一郎中将之像です

説明書きです

樋口李一郎(𦾔姓奥濱)陸軍中将は、明治21年淡路島三原郡阿萬村(現・南あわじ市)に回船業を営む奥濱久八氏の長男として生る。

三原小学校、丹波篠山の鳳鳴義塾、大阪陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校、陸軍士官学校、陸軍大学校を経て参謀本部員となり情報将校として世界に雄飛せり。

在ポーランド公使館附武官として世界情勢の深奥を学び、昭和12年ドイツ視察を経て、満州国ハルピン特務機關長となり、ソ連との国境附近のオトポールに到来せるユダヤ難民救済の道を開けり。

昭和13年、参謀本部第二部長(情報擔當)。昭和17年、北部軍司令官として札幌に赴任。昭和18年、北方軍司令官としてアッツ・キスカ両島の作戦を指揮せり。

昭和20年8月、北海道占領を目指したソ連軍が、樺太・千島列島で侵掠を開始するや、第五方面軍司令官として断固反撃を指示し此を撃退、日本分割を阻止せり。

昭和45年10月11日、東京歿享年82。

令和4年10月11日 樋口李一郎顕彰会 建立

日本が、ベトナムや朝鮮のように分割されるのを防いでくれた人だったのですね

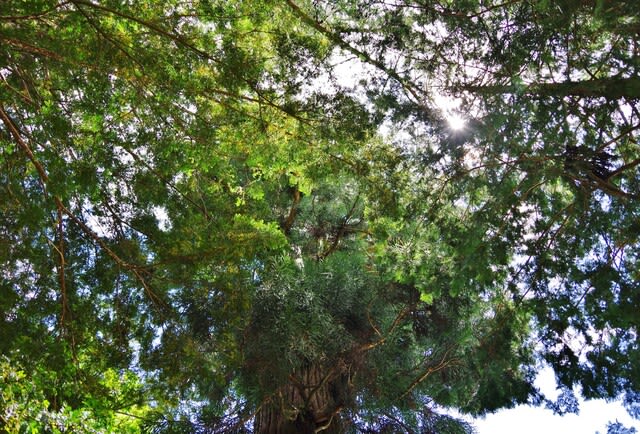

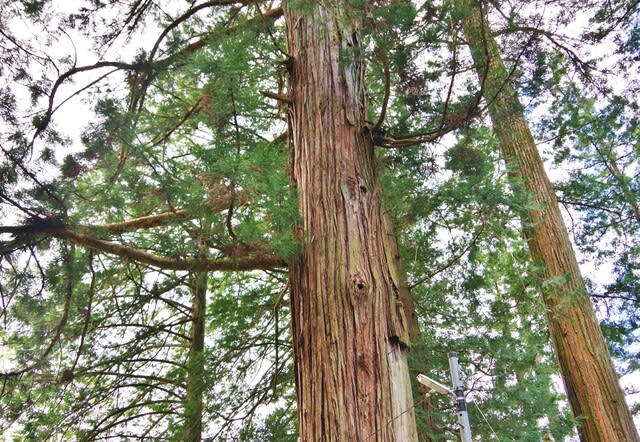

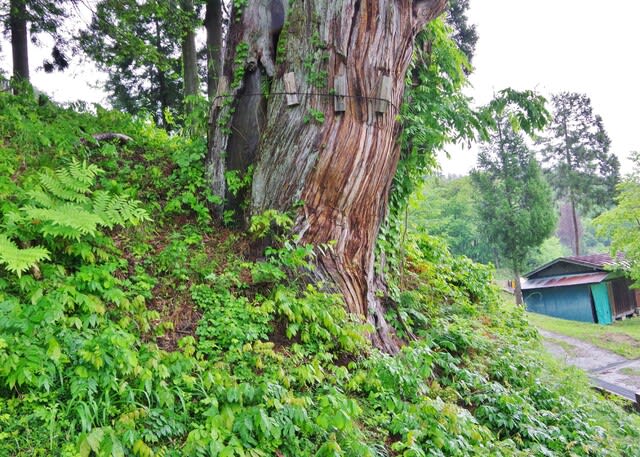

長く成りましたので続きにさせて頂きます、続きは境内の木々を見て行きましょう

駐車スペースとなっています

駐車スペースとなっています

駐車スペースとなっています

駐車スペースとなっています

、社務所の下を潜るように北側の道路を進みます

、社務所の下を潜るように北側の道路を進みます