相川地区は、佐渡市役所の西約10kmのところ

国道350号線から県道31号線へと西へ進んで

中山トンネルを貫けると相川の街です

街の手前相川中学校入口信号で県道31号線は右(北)へ坂道を登って行きます

短い道遊トンネルを貫けて左へ下ります

佐渡奉行所前を下った右手に北沢浮遊選鉱場跡があります

駐車場に 車を止めて、まずは左手の濁川を橋で渡って西側(右岸)から見て行きましょう

車を止めて、まずは左手の濁川を橋で渡って西側(右岸)から見て行きましょう

佐渡相川史跡マップです、左下側に相川技能伝承展示館と北沢選鉱場が記載されていて、左が北になっています、

相川技能伝承展示館と濁川の間の通路を通って

北沢地区施設群です、右が西です

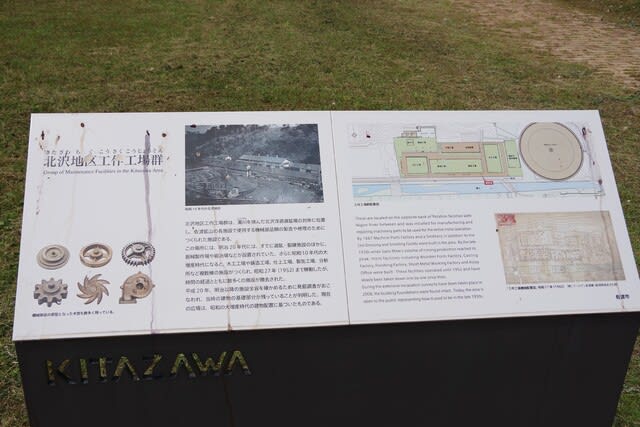

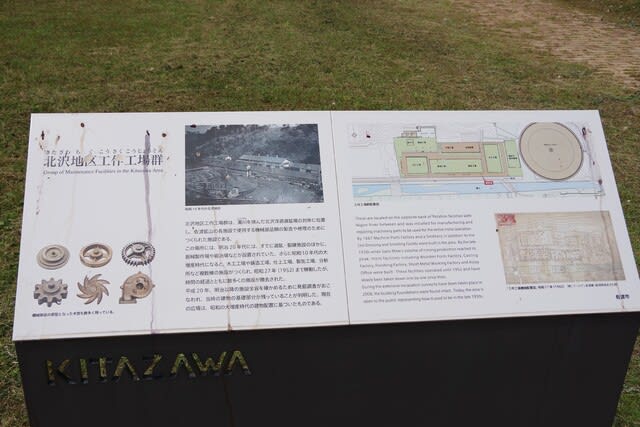

北沢地区施設群

北沢地区は、明治期に入り佐渡鉱山の本部組織である御料旭佐渡支庁が置かれて、佐渡鉱山全体の一大拠点となった。

また、北沢地区では、明治から昭和にかけて、当時最先端の選鉱、製錬技術が実用化されていった。

このため、北沢地区には濁川両岸の斜面地を利用して、金銀生産ラインの最終工程を受け持つ製錬所や選鉱場などの施設が次々とつくられた。

特に、昭和12年(1937)以降、佐渡鉱山は国策による増産体制を整えるために、北沢地区にある施設の大改修を行い、昭和27年(1952)までこの施設を使って操業を続けた。

北沢地区に残る主な施設には、明治期に建設された佐渡鉱山の本部建物(旧御料庁佐渡支庁、後の旧鉱山事務所)や旧北沢青化、浮選鉱所などがある。また昭和初期の増産体制のもと建設された主要施設として、東西約115m、南北約80mの規模を有す北沢浮遊選鉱場、直径50mのシックナーなど巨大な施設がある。

このほか急斜面の物資運搬をおこなう装置であるインクラインや、各施設に電力を供給したレンガ造の火力発電所、機械部品類の製作・修理を担当した工場跡など、佐渡鉱山の生産システムを支えていた一連の施設群も残っている。

対岸の選鉱場跡です、右端には発電所跡です

左側から鉱石を右へと送っていたようです

左側の廃墟は佐渡金銀山で使用した工具類をつくった鋳造工場跡です

北沢地区工作工場群

北沢地区工作工場群は、濁川を挟んだ北沢浮遊選鉱場の対岸に位置し、佐渡鉱山の各施設で使用する機械部品の製造や修理のためにつくられた施設です

この場所には、明治20年代には、すでに選鉱、製錬施設のほかに、機器製作場や鍛冶場などが設置されていた。

さらに昭和10年代の大増産時代になると、木工工場や鋳造工場、仕上工場、製缶工場、分析所など複数棟の施設がつくられ、昭和27年(1952)まで稼働したが、時間の経過とともに数多くの施設が撤去された。

平成20年、明治以降の施設全容を確かめるために発掘調査がおこなわれ、当時の建物の基礎部分が残っていることが判明した。現在の広場は、昭和の大増産時代の建物配置に基づいたものである。

北側には50mシックナーです

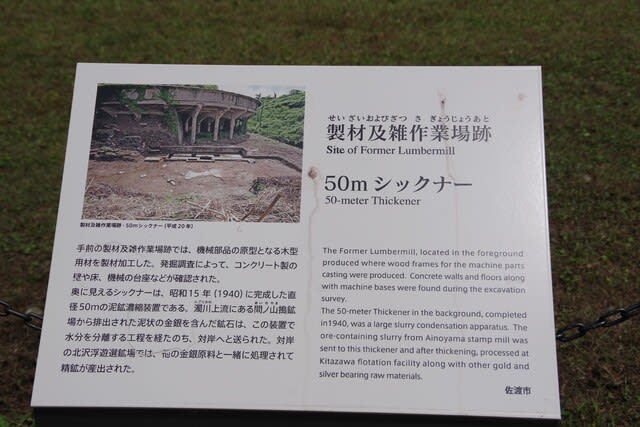

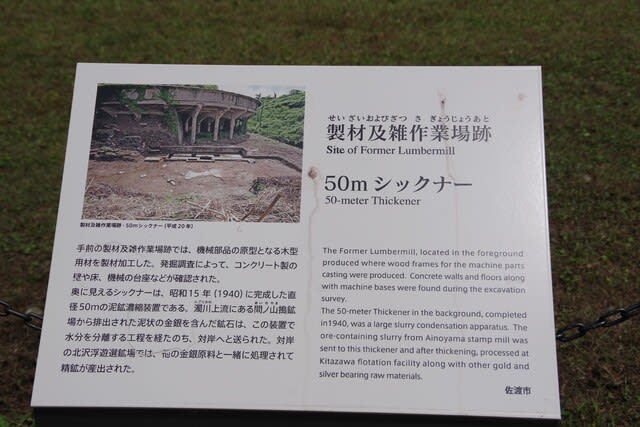

製材及雑作業場跡・50mシックナー

手前の製材及作業場跡では、機械部品の原型となる木型用材を製材加工。発掘調査によって、コンクリート製の壁や床、機械の台座などが確認された。

奥に見えるシックナーは、昭和15年(1940)に完成した直径50mの泥鉱濃縮装置である。濁川上流にある間ノ山搗鉱場から排水された泥状の金銀を含んだ鉱石は、この装置で水分を分離する工程を経たのち、対岸へと送られた。対岸の北沢浮遊選鉱場では、他の金銀原料と一緒に処理されて精鉱が生産された。

では、左岸側へ行きます、駐車場まで戻って発電所跡前から広場へ行きます

火力発電所跡です

北沢石炭火力発電所跡

この建物は、明治40(1907)年に佐渡で初めて建設された石炭火力発電所跡です。

500キロワットのスチームタービン1基が設置され、その運転開始により精錬所の蒸気機関が廃止され、電動機に替わりました。

日中戦争の開戦に伴い、昭和13(1938)年から国を挙げて行われた金の大増産期に1800キロワットに増強されましたが、昭和15(1940)年に大間石炭火力発電所(9800キロワット)が完成したことにより、その役割を終えました。

選鉱場跡です

金銀鉱浮遊選鉱場跡

コンクリート製の基礎は、粉砕した鉱石から金銀鉱物を回収する工場跡です。

日中戦争開戦に伴い、昭和13(1938)年から国策により始まった金の大増産期に建設され、昭和15(1940)年から稼働しました。

浮遊選鉱とは、粉砕した鉱石を特殊な薬品加えた水槽の中で浮遊させ、泡に付着させて回収する選鉱方法です。

この選鉱場は、金銀鉱石に対する浮遊選鉱法を実用化させた施設で、技術史上、世界的にも画期的なものでした。

その規模は東洋一を誇り、この施設の操業開始により月間7万トンの鉱石処理が可能になりました。

当時、鉱山での出鉱量は月間約5万トンでしたので、不足分の約2万トンは、相川の海岸に堆積した「浜石」(長年の浸食作用で海岸に流れ着いた鉱石)を採取した補いました。

鉱石と浜石はトロッコと立坑(垂直坑道)で浮遊選鉱場へ運ばれ、まとめて選鉱にかけられました。

選鉱場は、昭和27(1952)年、佐渡鉱山の大縮小によって解体されました。

対岸の鋳造工場跡と50mシックナーがよく見えました

*夜にはライトアップされてインスタ映えポイントになるらしいですが~

でhあ、次へ行きましょう

国道350号線から県道31号線へと西へ進んで

中山トンネルを貫けると相川の街です

街の手前相川中学校入口信号で県道31号線は右(北)へ坂道を登って行きます

短い道遊トンネルを貫けて左へ下ります

佐渡奉行所前を下った右手に北沢浮遊選鉱場跡があります

駐車場に

車を止めて、まずは左手の濁川を橋で渡って西側(右岸)から見て行きましょう

車を止めて、まずは左手の濁川を橋で渡って西側(右岸)から見て行きましょう

佐渡相川史跡マップです、左下側に相川技能伝承展示館と北沢選鉱場が記載されていて、左が北になっています、

相川技能伝承展示館と濁川の間の通路を通って

北沢地区施設群です、右が西です

北沢地区施設群

北沢地区は、明治期に入り佐渡鉱山の本部組織である御料旭佐渡支庁が置かれて、佐渡鉱山全体の一大拠点となった。

また、北沢地区では、明治から昭和にかけて、当時最先端の選鉱、製錬技術が実用化されていった。

このため、北沢地区には濁川両岸の斜面地を利用して、金銀生産ラインの最終工程を受け持つ製錬所や選鉱場などの施設が次々とつくられた。

特に、昭和12年(1937)以降、佐渡鉱山は国策による増産体制を整えるために、北沢地区にある施設の大改修を行い、昭和27年(1952)までこの施設を使って操業を続けた。

北沢地区に残る主な施設には、明治期に建設された佐渡鉱山の本部建物(旧御料庁佐渡支庁、後の旧鉱山事務所)や旧北沢青化、浮選鉱所などがある。また昭和初期の増産体制のもと建設された主要施設として、東西約115m、南北約80mの規模を有す北沢浮遊選鉱場、直径50mのシックナーなど巨大な施設がある。

このほか急斜面の物資運搬をおこなう装置であるインクラインや、各施設に電力を供給したレンガ造の火力発電所、機械部品類の製作・修理を担当した工場跡など、佐渡鉱山の生産システムを支えていた一連の施設群も残っている。

対岸の選鉱場跡です、右端には発電所跡です

左側から鉱石を右へと送っていたようです

左側の廃墟は佐渡金銀山で使用した工具類をつくった鋳造工場跡です

北沢地区工作工場群

北沢地区工作工場群は、濁川を挟んだ北沢浮遊選鉱場の対岸に位置し、佐渡鉱山の各施設で使用する機械部品の製造や修理のためにつくられた施設です

この場所には、明治20年代には、すでに選鉱、製錬施設のほかに、機器製作場や鍛冶場などが設置されていた。

さらに昭和10年代の大増産時代になると、木工工場や鋳造工場、仕上工場、製缶工場、分析所など複数棟の施設がつくられ、昭和27年(1952)まで稼働したが、時間の経過とともに数多くの施設が撤去された。

平成20年、明治以降の施設全容を確かめるために発掘調査がおこなわれ、当時の建物の基礎部分が残っていることが判明した。現在の広場は、昭和の大増産時代の建物配置に基づいたものである。

北側には50mシックナーです

製材及雑作業場跡・50mシックナー

手前の製材及作業場跡では、機械部品の原型となる木型用材を製材加工。発掘調査によって、コンクリート製の壁や床、機械の台座などが確認された。

奥に見えるシックナーは、昭和15年(1940)に完成した直径50mの泥鉱濃縮装置である。濁川上流にある間ノ山搗鉱場から排水された泥状の金銀を含んだ鉱石は、この装置で水分を分離する工程を経たのち、対岸へと送られた。対岸の北沢浮遊選鉱場では、他の金銀原料と一緒に処理されて精鉱が生産された。

では、左岸側へ行きます、駐車場まで戻って発電所跡前から広場へ行きます

火力発電所跡です

北沢石炭火力発電所跡

この建物は、明治40(1907)年に佐渡で初めて建設された石炭火力発電所跡です。

500キロワットのスチームタービン1基が設置され、その運転開始により精錬所の蒸気機関が廃止され、電動機に替わりました。

日中戦争の開戦に伴い、昭和13(1938)年から国を挙げて行われた金の大増産期に1800キロワットに増強されましたが、昭和15(1940)年に大間石炭火力発電所(9800キロワット)が完成したことにより、その役割を終えました。

選鉱場跡です

金銀鉱浮遊選鉱場跡

コンクリート製の基礎は、粉砕した鉱石から金銀鉱物を回収する工場跡です。

日中戦争開戦に伴い、昭和13(1938)年から国策により始まった金の大増産期に建設され、昭和15(1940)年から稼働しました。

浮遊選鉱とは、粉砕した鉱石を特殊な薬品加えた水槽の中で浮遊させ、泡に付着させて回収する選鉱方法です。

この選鉱場は、金銀鉱石に対する浮遊選鉱法を実用化させた施設で、技術史上、世界的にも画期的なものでした。

その規模は東洋一を誇り、この施設の操業開始により月間7万トンの鉱石処理が可能になりました。

当時、鉱山での出鉱量は月間約5万トンでしたので、不足分の約2万トンは、相川の海岸に堆積した「浜石」(長年の浸食作用で海岸に流れ着いた鉱石)を採取した補いました。

鉱石と浜石はトロッコと立坑(垂直坑道)で浮遊選鉱場へ運ばれ、まとめて選鉱にかけられました。

選鉱場は、昭和27(1952)年、佐渡鉱山の大縮小によって解体されました。

対岸の鋳造工場跡と50mシックナーがよく見えました

*夜にはライトアップされてインスタ映えポイントになるらしいですが~

でhあ、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます