昨日に引き続き、国宝鳥獣戯画と高山寺展。鳥獣戯画、

全4巻=甲乙丙丁を一挙に見たのは初。正確にいうと、

前後期で半分づつの展示だから、全体の半分を見れた

ことになる。

すごい人気。4年にわたる修復後の初お目見というこが

大きいのだろうけど、もともと人気が高い。国内外の美

術館からの貸出依頼はひっきりもなし、というか何年待

っても無理っていう状態と聞く。

随所にスタッフが立っていて、「立ち止まらない様に」

と列の動きを促し続ける。じっくり作品を見るのは無理。

全貌を把握するにはよかったかも。甲乙巻が好きだって

ことが、全巻を見てわかる。

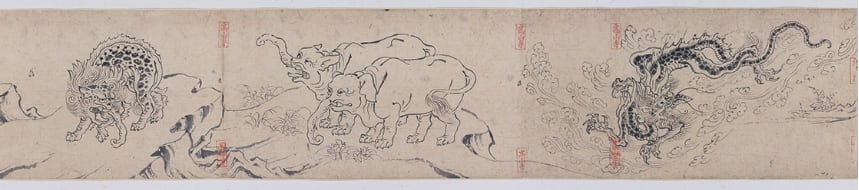

擬人化された動物の動きが秀逸の甲巻。

架空の動物もまじる「動物図鑑」の乙巻。

丙乙ってあまり見たことないから、期待していくと、丙

の後半は擬人化した動物なんだけどタッチに力がないと

いうか、うまく真似したろうという感じでいまいち。

乙巻に至っては、動物は出てこないし、描写が下絵みた

いで深みがなさすぎ。こういう類を好きな人も多いのか

しら。

☆

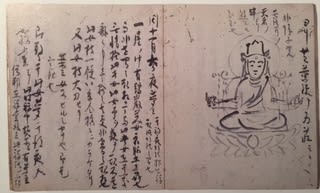

今回の修復を担当しはった大山昭子さんが、丙巻につい

ての新発見を発表してはったけど、

裏紙に描いたのを剥がして2倍にしていたっtこと!

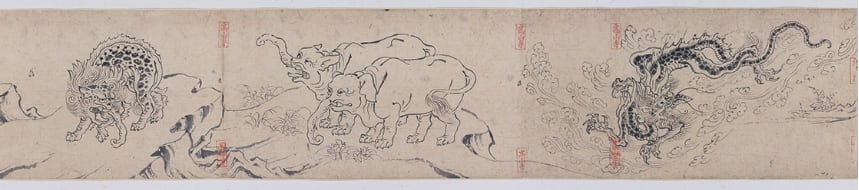

例えばこの写真にあるように、蛙の横にある墨は、

烏帽子の位置にぴったり合う。

気軽に描いたのではないかという推測が生まれる。紙

も繊維が荒い比較すれば安いもの。紙は当時貴重だっ

たにしろ、天皇などが描かせた絵巻などは繊維が細い

高級紙が使わわれるのが常だそうだから。

☆

修復の4年の間、鳥獣戯画と向かいながら地道で細や

かな作業をしていくといろんな発見があるんだろう

なと思う。

大山昭子さんは美術館や大学所属かと思ったら、民間

企業の部長だった。京都にある明治創業の岡墨光堂と

いう会社。修復技術も世界的に上がってきているとか。

全4巻=甲乙丙丁を一挙に見たのは初。正確にいうと、

前後期で半分づつの展示だから、全体の半分を見れた

ことになる。

すごい人気。4年にわたる修復後の初お目見というこが

大きいのだろうけど、もともと人気が高い。国内外の美

術館からの貸出依頼はひっきりもなし、というか何年待

っても無理っていう状態と聞く。

随所にスタッフが立っていて、「立ち止まらない様に」

と列の動きを促し続ける。じっくり作品を見るのは無理。

全貌を把握するにはよかったかも。甲乙巻が好きだって

ことが、全巻を見てわかる。

擬人化された動物の動きが秀逸の甲巻。

架空の動物もまじる「動物図鑑」の乙巻。

丙乙ってあまり見たことないから、期待していくと、丙

の後半は擬人化した動物なんだけどタッチに力がないと

いうか、うまく真似したろうという感じでいまいち。

乙巻に至っては、動物は出てこないし、描写が下絵みた

いで深みがなさすぎ。こういう類を好きな人も多いのか

しら。

☆

今回の修復を担当しはった大山昭子さんが、丙巻につい

ての新発見を発表してはったけど、

長らく前半が人物画、後半が動物画という組み合わ

せに疑問が持たれていた丙巻について、もとは表裏

の両面に描かれていたものを相剥(あいへぎ)し、

つないで一巻に仕立てたもの

せに疑問が持たれていた丙巻について、もとは表裏

の両面に描かれていたものを相剥(あいへぎ)し、

つないで一巻に仕立てたもの

裏紙に描いたのを剥がして2倍にしていたっtこと!

例えばこの写真にあるように、蛙の横にある墨は、

烏帽子の位置にぴったり合う。

気軽に描いたのではないかという推測が生まれる。紙

も繊維が荒い比較すれば安いもの。紙は当時貴重だっ

たにしろ、天皇などが描かせた絵巻などは繊維が細い

高級紙が使わわれるのが常だそうだから。

☆

修復の4年の間、鳥獣戯画と向かいながら地道で細や

かな作業をしていくといろんな発見があるんだろう

なと思う。

大山昭子さんは美術館や大学所属かと思ったら、民間

企業の部長だった。京都にある明治創業の岡墨光堂と

いう会社。修復技術も世界的に上がってきているとか。