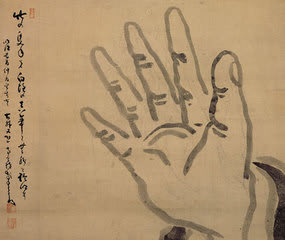

京都へ出張した折、陶工・河井次郎(1890 - 1966)の

記念館として公開されている元自宅を訪ねる。

大学時代の先生・濱田庄司や柳宗悦とともに戦前戦後の

「民藝運動」の中心人物であり、駒場の民藝館設立に尽

力した人。

若かりし頃は技巧的作品作りでも絶賛されていたところ

から「用の美」へ大転換を行ったことを再認識。

1934年(昭和9年)の室戸台風にて旧居が痛んだのを契機

に、3年後自らが建築、デザイン。棟梁はお兄さん。彼の

美意識と昔の家の良さだらけで、ほんま素敵な家。

吹き抜けあり、中庭あり、周り廊下があって、重層的な構

造で変化に富む。その上、大きな登り窯もあって職住一致

だったことも知る。

登り窯は共同利用で、彼は2番目を使用していたとか。焼い

た器が重ねておいてあって今でも焼けそうだけど、もう窯は

使われていない。いや今でも使えるそうだ。

1964年(昭和39年)、登り窯は公害問題から条例で禁止さ

れ、京都中の登り窯から炎が消えたそうだ。1回に薪を2000

束焼くそうだから、さぞ煙たかったんだろう。

故濱谷浩によるポートレートも飾ってあった。

北九州市立小倉城庭園でこの2/11から「土と炎の詩人 河井

次郎展」が開催されるとか。ポスターが可愛いでしょ;

記念館として公開されている元自宅を訪ねる。

大学時代の先生・濱田庄司や柳宗悦とともに戦前戦後の

「民藝運動」の中心人物であり、駒場の民藝館設立に尽

力した人。

若かりし頃は技巧的作品作りでも絶賛されていたところ

から「用の美」へ大転換を行ったことを再認識。

1934年(昭和9年)の室戸台風にて旧居が痛んだのを契機

に、3年後自らが建築、デザイン。棟梁はお兄さん。彼の

美意識と昔の家の良さだらけで、ほんま素敵な家。

吹き抜けあり、中庭あり、周り廊下があって、重層的な構

造で変化に富む。その上、大きな登り窯もあって職住一致

だったことも知る。

登り窯は共同利用で、彼は2番目を使用していたとか。焼い

た器が重ねておいてあって今でも焼けそうだけど、もう窯は

使われていない。いや今でも使えるそうだ。

1964年(昭和39年)、登り窯は公害問題から条例で禁止さ

れ、京都中の登り窯から炎が消えたそうだ。1回に薪を2000

束焼くそうだから、さぞ煙たかったんだろう。

故濱谷浩によるポートレートも飾ってあった。

北九州市立小倉城庭園でこの2/11から「土と炎の詩人 河井

次郎展」が開催されるとか。ポスターが可愛いでしょ;