9月は公私ともに多忙を極め、本ブログは書けなかったなぁ。

そんななか京都へ出張した時に、地元の方に東寺で弘法さん

の市が開催されると聞いて、行ってみた。

弘法市は、東寺で毎月21日に開かれ、北野天満宮(こちらは

神社)で毎月28日に開かれる天神市と双璧をなす、京都を代

表する毎月市だ。

東寺はその昔、嵯峨天皇より空海に下賜されたお寺さんで、

真言密教の根本道場として栄えたところ。一歩東寺に入ると、

広い境内が出店のテントや車で埋めつくされている。その数

1200とも言われる。

五重の塔はじめ、お寺さんの建物が見え隠れするのが渋く、

お参りする人も多いし、たいへんな賑わい。やっぱ聖俗あわ

せもつっていうのが日本人好み。

包丁の実演販売。半額に値引きする上に、もう一丁おまけす

るという、威勢よいけど怪しげw

骨董屋は多いけど、かわいいセンスのお店。東京で小料理屋

もやってはったそうで、いまでは三十三間堂近くにお店をも

ってはるとか。

この修行大師像にはじっとお祈りする人が多かった。建物中に

鎮座する阿弥陀如来像といった仏さまとは別に、空海信仰の強

さを垣間見た気がする。

暇なのか眠りこけてた瀬戸物屋さんの店主。

元気なおばちゃんがやってた履物屋さん。

南大門でも(!)お店を広げていた生姜漬け屋さん。

そんななか京都へ出張した時に、地元の方に東寺で弘法さん

の市が開催されると聞いて、行ってみた。

弘法市は、東寺で毎月21日に開かれ、北野天満宮(こちらは

神社)で毎月28日に開かれる天神市と双璧をなす、京都を代

表する毎月市だ。

東寺はその昔、嵯峨天皇より空海に下賜されたお寺さんで、

真言密教の根本道場として栄えたところ。一歩東寺に入ると、

広い境内が出店のテントや車で埋めつくされている。その数

1200とも言われる。

五重の塔はじめ、お寺さんの建物が見え隠れするのが渋く、

お参りする人も多いし、たいへんな賑わい。やっぱ聖俗あわ

せもつっていうのが日本人好み。

包丁の実演販売。半額に値引きする上に、もう一丁おまけす

るという、威勢よいけど怪しげw

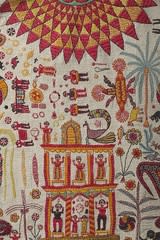

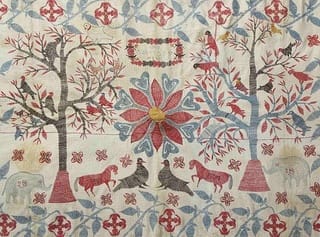

骨董屋は多いけど、かわいいセンスのお店。東京で小料理屋

もやってはったそうで、いまでは三十三間堂近くにお店をも

ってはるとか。

この修行大師像にはじっとお祈りする人が多かった。建物中に

鎮座する阿弥陀如来像といった仏さまとは別に、空海信仰の強

さを垣間見た気がする。

暇なのか眠りこけてた瀬戸物屋さんの店主。

元気なおばちゃんがやってた履物屋さん。

南大門でも(!)お店を広げていた生姜漬け屋さん。