京都国際写真祭(KYOTO GRAPHIE)の今回のテーマは

「Circle of Life いのちの環」なんだけど、それ以上

に特集されたのが写真家サラ・ムーン。

長年の親交がある何必館がかなりの協力体制をとられた

のがみてとれる。重森三玲旧宅、ギャラリー素形と3会

場で展開。彼女も何度も来日したそうだし。

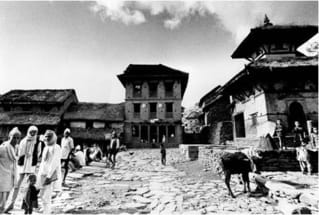

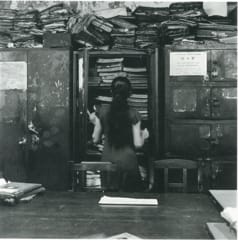

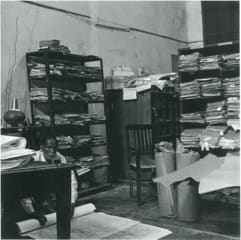

重森三玲旧宅での展示

何必館の梶川夫妻の力の入れようは、集大成の様な5冊

組の全集を刊行したことにも表われている、凄い。それ

には手がでなかったけど普及版を買い求める。彼らはこ

れまでもサラ・ムーンの写真+動画集など数冊発行して

きたことを知る。

☆

同じフランス人のティエリー・ブエットによる「うまれ

て1時間のぼくたち」といって赤ん坊が並んでるのは面白

かった。

シワシワだとは思ってたけど、猿というより老成した感じ。

遠くを見つめるかの様な視線は何もかもわかっている、っ

て感じがした。仏像のモデルにしたのではと思ったほど。

マイクで歌ってるような子もいるし、だいたい男の子か

女の子かぜんぜんあたらんw

出産を迎える両親に撮影許可をとりつけるのは、ハッピー

な時だろうから容易だったかもしれないけど、こんな写真

みたことない。自分の赤ん坊ならともかく。

☆

クリス・ジョーダンはミッドウェー島の鳥達の死を撮る。

漂流してきたプラスチック類を飲み込んだのが死因。大陸

から2000マイル離れているミッドウェー島に漂着するとい

うことは、太平洋にどれだけ多くの廃棄物が浮遊しているか、

想像をこえる。

漂流するプラスチック類をランプに再生させたのが2年前

に亡くなったヨーガン・レール。クリス・ジョーダンのプ

ロジェクトに共感し、一緒に展示されることを望んでいた

そうだ。

☆

古賀絵里子の新作「Tryadhvan(トリャドヴァン)」を

見ることができたのも嬉しかった。旧呉服問屋の美しい

町屋で絵巻物のように展示されていた。

近年お坊さんと結婚し、出産されたそうで、そういった

身近な過程をはさみながら、彼女のテーマである「生と

死」にさまざまな時間軸が加わった感じ。写真撮影はN

Gだったので、中庭からの様子。(以上すべて敬称略)

「Circle of Life いのちの環」なんだけど、それ以上

に特集されたのが写真家サラ・ムーン。

長年の親交がある何必館がかなりの協力体制をとられた

のがみてとれる。重森三玲旧宅、ギャラリー素形と3会

場で展開。彼女も何度も来日したそうだし。

重森三玲旧宅での展示

何必館の梶川夫妻の力の入れようは、集大成の様な5冊

組の全集を刊行したことにも表われている、凄い。それ

には手がでなかったけど普及版を買い求める。彼らはこ

れまでもサラ・ムーンの写真+動画集など数冊発行して

きたことを知る。

☆

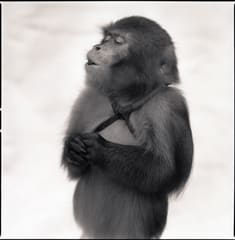

同じフランス人のティエリー・ブエットによる「うまれ

て1時間のぼくたち」といって赤ん坊が並んでるのは面白

かった。

シワシワだとは思ってたけど、猿というより老成した感じ。

遠くを見つめるかの様な視線は何もかもわかっている、っ

て感じがした。仏像のモデルにしたのではと思ったほど。

マイクで歌ってるような子もいるし、だいたい男の子か

女の子かぜんぜんあたらんw

出産を迎える両親に撮影許可をとりつけるのは、ハッピー

な時だろうから容易だったかもしれないけど、こんな写真

みたことない。自分の赤ん坊ならともかく。

☆

クリス・ジョーダンはミッドウェー島の鳥達の死を撮る。

漂流してきたプラスチック類を飲み込んだのが死因。大陸

から2000マイル離れているミッドウェー島に漂着するとい

うことは、太平洋にどれだけ多くの廃棄物が浮遊しているか、

想像をこえる。

漂流するプラスチック類をランプに再生させたのが2年前

に亡くなったヨーガン・レール。クリス・ジョーダンのプ

ロジェクトに共感し、一緒に展示されることを望んでいた

そうだ。

☆

古賀絵里子の新作「Tryadhvan(トリャドヴァン)」を

見ることができたのも嬉しかった。旧呉服問屋の美しい

町屋で絵巻物のように展示されていた。

近年お坊さんと結婚し、出産されたそうで、そういった

身近な過程をはさみながら、彼女のテーマである「生と

死」にさまざまな時間軸が加わった感じ。写真撮影はN

Gだったので、中庭からの様子。(以上すべて敬称略)