目黒の庭園美術館で、パリのケ・ブランリ美術館所蔵の世界のマス

ク展が開催中。6/30まで。ケ・ブランリ美術館は2006年に開館し

た新しい美術館で30万点のコレクションがあり、うち約1%が常設

展示されているらしい。

ルーブル美術館も確かそれくらいの割合のコレクションがある筈だ

から、フランスは常設展示の割合が定められているのかも。

☆

ケ・ブランリ美術館からまとまった企画展は日本初だそうだし、マス

クだけに絞ったのがいい。その数100点。世界中のマスクが万遍なく

選ばれている。日本の能面もあったし。

最初の広間スペースに飾られたマスクたちの巨大さにまず驚く。例え

ば、コートジボワールのナファナ族のべドゥ(BEDU)マスク。高さ

175 x 幅 66 x 厚 8センチもある!

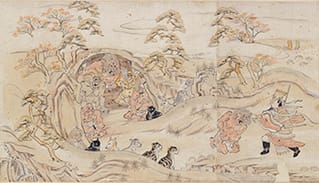

どんだけ重いんだろう。ヤムイモの収穫祭や葬式に、これをつけて踊

るっていうのだから。ナファナ族がべドゥマスクをつけて踊っている

写真をネットから;

パプアニューギニアの仮面は、ヤムイモのつるを編んで顔料を塗る。

籠みたいで軽そう。こんな仮面もあるんだね。

ナイジェリアのイボ族の仮面は現代アートの幾何学模様だ。仮面を

通して精霊から与えられる力を研ぎ澄ますそうだ。面白い。

100点だけど、その多様性にはほんと驚かされる。儀式などで仮面を

実際に使っている現地の映像が映されていた。眺めていると閉館の

アナウンスが流れて退館する羽目に。最後から2番目の客だったw

ク展が開催中。6/30まで。ケ・ブランリ美術館は2006年に開館し

た新しい美術館で30万点のコレクションがあり、うち約1%が常設

展示されているらしい。

ルーブル美術館も確かそれくらいの割合のコレクションがある筈だ

から、フランスは常設展示の割合が定められているのかも。

☆

ケ・ブランリ美術館からまとまった企画展は日本初だそうだし、マス

クだけに絞ったのがいい。その数100点。世界中のマスクが万遍なく

選ばれている。日本の能面もあったし。

最初の広間スペースに飾られたマスクたちの巨大さにまず驚く。例え

ば、コートジボワールのナファナ族のべドゥ(BEDU)マスク。高さ

175 x 幅 66 x 厚 8センチもある!

どんだけ重いんだろう。ヤムイモの収穫祭や葬式に、これをつけて踊

るっていうのだから。ナファナ族がべドゥマスクをつけて踊っている

写真をネットから;

パプアニューギニアの仮面は、ヤムイモのつるを編んで顔料を塗る。

籠みたいで軽そう。こんな仮面もあるんだね。

ナイジェリアのイボ族の仮面は現代アートの幾何学模様だ。仮面を

通して精霊から与えられる力を研ぎ澄ますそうだ。面白い。

100点だけど、その多様性にはほんと驚かされる。儀式などで仮面を

実際に使っている現地の映像が映されていた。眺めていると閉館の

アナウンスが流れて退館する羽目に。最後から2番目の客だったw