ラファエロ、ミケランジェロ、ゴッホ、シャガール等々、これらの巨匠たちの残した数々の作品の素晴らしさは、日本でも有名である。しかし、彼らの作品における多くのテーマのは、聖書の世界を描き出したものであり、聖書が分からなければ、理解できないものである。残念なことに、多くの日本人は知的レベルは高くても、聖書知識が決定的に欠如しているため、これらの作品の真意を理解する事ができないでいる。

日本でも非常に有名な彫刻の一つロダンの「考える人」は独立した作品ではなく、“地獄の門”という大作の一部分である。「地獄とは何なのか?何故人は地獄に落ちなければならないのか?最終的に人が地獄で苦しまなければならないのなら、その人生にいったい何の意味があるのか?」地獄で苦しむ人々の前で人は考える。この作品のテーマは、人生に対する深刻な問題定義なのである。

自分は死んだ後どうなるかと考えたことがない人はいないだろう。しかし、いくら考えても死後の事は誰にも分からないし、結論も出ない。従って今ある生を精一杯生きるしかない。宗教に頼るのもいいが、結局は本人の努力と考え方次第。これが一般的意見。はっきり言えば、誰も地獄の話など聞きたくないし、天国と地獄の二者選択について望んで考える人など誰もいない。教会でも裁きや地獄に関するメッセージはほとんど聞かれない。だが実は人間にとって、これ以上に重要な問題はないのである。

2007年のギャラップ調査によると、アメリカ人の7割が地獄の存在を信じており、信じていない人は2割。良く分からない人が1割。日本人の場合、神や死後の世界を肯定する人の多くは、自分は天国に行けると考えている。また、仏教思想の影響か、死後は何もなくなり、無に帰ると考えている人も多い。そのどちらも、現世と来世との関連については考えていない点において一致している。

日本で自殺者が後を絶たないのはその為であり、地獄に対する意識はアメリカ人と比較するとかなり低い。しかし、自分は罪人ではないから天国に行ける。人は死んだら無になり、何も残らないのだから、身代わりの死など余計なお世話。信じる必要などはない。と考える根拠は何処にあるのか?また、それが正しいと、何故言えるのか?

昨年、アメリカで、「地獄での一日-死から命・希望へ」という本が話題になった。発砲事件に巻き込まれ、27日間の昏睡状態から、生還したマシュー・ボツフォールド氏の体験談である。彼は新聞のインタビューで、「あなたは事故に遭う前、神様や地獄の存在を信じていましたか?人々に何を告げたいですか?」との質問にこう答えている。

「いいえ、私は信じていませんでした。神は存在するのだろうとは思っていましたが、そのひとり子との関係性については全く無関心でした。私自身が私の神のような感じで生きていました。 私は自分が体験するまで「地獄が本当に存在する」などとは思っていませんでした。しかし、地獄は本当に深刻な場所であり、私たち人間が存在してはいけない所です。神様は誰にも地獄に落ちてほしくないと思われているはずです。

全ての人類がイエス・キリストを通して悔い改め、神の元に来てほしいと願っておられるはずです。私はイエス・キリストが神のひとり子であり、そのひとり子との関係を築いていくべきだと信じています。このイエスとの関係を築くことが重要であり、そのことによってイエスの御言葉をより深く知るようになって行きます。すべてはイエスと私たちの関係性にかかっているのです。地獄は本当に存在しており、そしてそこでは永遠の苦しみがあります。このことを私は全ての人たちに知ってほしいのです。」

では、イエス様ご自身は、地獄の存在について、どのように言っておられたのか?その言及は実に明白で、議論や解釈を挟む余地は全くない。(マルコ9:42-48)イエスは、五体満足で地獄に行くのなら、片腕を失くしても天国に行った方がいい。言い換えれば、この世でいくらお金があっても、死んで地獄に行くならそれが何になる?この世の苦しみは地獄の苦しみと比べたら、全く取るに足らない!「そこは蛆が尽きることも、火も消えることもない」と、イエスはあえてこのような最大級の表現を使い、何を犠牲にしても地獄は避けるべき場所であることを警告された。何故か?地獄への道は広いが、天国への道は狭く細く、その道を行く人は少ないからだ(マタイ7:13-14)

しかし、人は何とつまらない理由で地獄に行ってしまうのだろうか!? 人を教会に誘う時、皆がこう言う。「習い事を始めたばかりで行けない」、「会社の付き合があって」「日曜くらい家でのんびりしたい」・・・。しかし、習い事をやめる、人付き合いをやめる、酒・煙草をやめることが、地獄を回避するための条件などでは全くないのだ。

神は誰も地獄に行くことなど望んでいないし、神が人を地獄に落とされるのではない。人は自ら地獄に行くことを選んでしまうのである。神などいない。イエス・キリストなど知らない・必要ない・自分とは関係ない。と、いう判断を現世において下した人は、来世でも、その人が下した判断通りになる。ということなのだ。

人間の人生には、選択出来るものと、出来ないものがとある。自分が生まれた時代・国・親・性別等は選択することは出来ない。しかし、仕事、結婚相手、住んでいる土地・家などは選択の結果である。人生には、非常に重要な分岐点がいくつかある。

この世に生まれて来たこと。

人は人と共に共生して生きて行かなければならないこと。

死ななければならないこと。

しかし、私達は自分が生まれて来たことを、呪うことも出来るし、感謝することも出来る。人と共生することを、否定的に捉えることも出来るし、肯定的に捉えることも出来る。そして、死を不安と絶望で迎えることも、確信と希望で迎えることも人間には出来る。つまり、確かに私達には選択不可能だった事であっても、それをどう受け止め、どう生きるかは、本人の考え方・生き方にかかっているのだ。更に聖書はこのように語る。

この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私達は全ての人の中で最も惨めな者です。(Ⅰコリント15:19)

今、多くの教会で、福音が自己啓発や成功哲学のように語られている。「スポーツは身体にいいよね!宗教も生活にいいよね!」というレベルの、自分達の生活をよりよくするための耳障りの良いキリスト教。そこでは再臨も、来るべき神の裁きについても語られることはない。パウロはここで、「もしそうであるなら、クリスチャンに意味はない!」と言っているのである。もし、私達クリスチャンの標準が、この地上に限られるのなら、私達の行動は自己中心的となり、キリストの証人として誤解・中傷されるより、世間に波風立てることなく、自分の身の安全を考えるようになってしまうからだ。

実は、人間にとって最も重要な人生の分岐点がもう一つある。それは、「

人の魂は永遠に生きる」という事である。クリスチャンが永遠の命と言う時には、神と共に天国で生きる事を意味する。それ以外の魂は、地獄という苦しみの世界で生き続けるのであって、一度生まれた魂は消滅することはないのだ。問題は、その魂が永遠の天国で生きるのか、永遠の地獄で生きるのか?ということである。人間にとって、このこと以上に重要な決断はなく、その選択は、私達がこの地上で生きている間に決定される。

では、天国に行くためにはどうしたら良いのか?その質問をイエスに直接投げかけた人の話が、聖書に記録されている。それがルカ10章25-37節にある有名な「良きサマリア人の喩え話」である。仏教の教えでは、一度でも殺生(人でなくとも)をした人、酒を飲んだ人は地獄行きとなる。聖書も罪人は天国に行くことが出来ないと教えている。何故か?天国には警察はないからである。そもそも罪人が天国にいたら、そこはもはや天国ではない。では、いったい誰が天国に行けるのか?そこでイエスは、天国に行く方法が二通りあることを教えている。

一つは、良きサマリア人のように、掛け値なしの徹底した善を行うこと。イエスは28節で、「それを実行すれば命が得られる」と明言しているからだ。確かに世の中がそのような人たちばかりだったら、イエスが十字架につく必要などはなかっただろう。そもそも、イエスを殺そうなどと考える人間は存在していないのだから。

しかし、それは幻想とも言うべき理想論である。良きサマリア人のような人間は、現実にこの世にはいない。だが、存在しなければならない!そういった存在を目指そう!これがこの世のヒューマニズムである。そうする為には滝に打たれ、異性を遠ざけ、断食をし、座禅をし、自分の内の煩悩(自我)を徹底的に消し去る修行が必要だ。

もう一つの方法は、自分の自己中心性と己の力の限界を悟り、自分の罪のために十字架で死んでくださったイエス・キリストを信じ、従うことである。日本人的に言うと、イエス・キリストに帰依する。日本人は、「南無阿弥陀仏」と何の抵抗も疑問もなく祈ることが出来るのだから、「イエス・キリストに帰依します」とも祈れるはず。但し、祈りは念仏とは違うので、意味も分からずにただお題目を唱えれば救われるわけではない。

祈りは、生きた神とのコミュニケーションであり、そこには嘘偽りのない人格的交流がなければならない。南無とは帰依する。阿弥陀仏とは、古代サンスクリット語のアミダーバーを漢字にしたもので、その意味は「永遠の命」。その永遠の命の根拠が、聖書に記されている天地万物を創造された神なのだと、聖書は言っているのだ。

そして福音は浄土宗・浄土真宗と同様、人間側の修行や努力は一切要求していない。だから福音・良い知らせなのである。従って37節、「行って、あなたも同じようにしなさい」というイエスの言葉は、修行や道徳の勧めではなく、自己正当化している律法学者の偽善を見抜き、「本当にあなたにそれができるのか?そんな努力は無駄だからやめなさい。あなたが言った隣人とは、この私のことである。私を信じ、私に従いなさい。」それが、この文脈の真意である。

人は何故教会に来ないのか?その理由を極言すれば、死後の世界観が曖昧だからである。もし、聖書が語る世界観・生死観が事実であることが判明したとしたら、教会はその日から天国の切符を求めて、長蛇の列が出来るだろう。しかし、それは神の御心ではない。神は私達が自主的に自分の自己中心性に気付くことを求めておられるからである。 「

悔い改めよ!天の御国は近付いた!」(マタイ4:17)これが、イエスが最初に人々に向かって公然と語られた福音である。そして、「

天の国を学んだ学者は皆、自分の倉から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている」(マタイ(のみ)13:52) と喩えられた。

人はある年齢になると、様々なものを吸収し、取り入れるという段階から、自分にとって不必要なものを、切り捨てて行くという段階に以降する。自分の倉から、大切なものと不必要なもの振り分けることは、本人以外には出来ない。それを認識する判断と決断こそが、真実を探求する基となる。イエスの地獄に関する言及は、「神を信じなければ地獄行き!」といった未信者に対する警告ではなく、人々に福音を伝える使命を担った弟子達に対し、福音を語ることの大切さと、天国への鍵を預けられた者としての責任の重さを語られた言葉である。

福祉活動やボランティアが、「可哀想」だけで出来ないように、強い者が弱い者を哀れむかのような上目視線では、老人介護も、福祉も成り立たない。真の福祉活動とは、彼らと共に生きることである。福音宣教も同じ。私達は地獄へ行く可愛そうな人たちに伝道するのではない。伝道とは、神の恵みによって罪赦された者の喜びと開放感を、人々に分かち合う。いや、分かち合わざるを得ない。ただそれだけのことである。

私たちは人々に福音を語る時に、躊躇してしまうことがある。十字架と復活を語ることを恐れ、福音を当たり障りのないこの世的な話題に摩り替えたりしてしまったりする。しかし、立場を変えて考えてみると、彼らが福音を聞くことが出来る機会が、彼らの人生にいったい何回あるのだろうか?彼等はそのことに気付いていないが、彼らにとって私達との会話は、永遠の命を得られるか否かの実に重要なチャンスなのである。

イエスは地獄の話の最後を、「塩」に喩えて語られた。「人は皆、火で塩味を付けられる」とは、試練によって私達クリスチャンが練られ、聖化されることである。旧約聖書(民数18:19、歴下13:5)には、不変の友情の象徴である「塩の契約」が記されている。塩は、混沌とした時代に浸透して、この世の腐敗を防ぐ働きをする。しかも、自分自身は姿を消し、相手を引き立たたせる。

「

自分の内に塩を持ちなさい」また、マタイ5章13節、「

あなた方は地の塩である」とは、自分自身の信仰を吟味し、世の中に出て行って、「

いつも塩で味付けされた快い言葉で語りなさい(コロサイ4章:6節)」という使命を私たちは与えられているのである。

兄弟たち、素手に眠りについた人たちについては、希望を持たないほかの人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが真で復活されたと、わたしたちは信じています.神は同じように、イエスを信じて眠りについた人たちをも、イエスと一緒に導き出してくださいます。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる暇で生き残るわたしたちが、眠りについた人たちより先になることは、決してありません。すなわち、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主語自身が天から降って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活し、それから、わたしたち生き残っているものが、空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして、わたしたちはいつまでも主と共にいることになります。ですから、今述べた言葉によって励まし合いなさい。(Ⅰテサロニケ4:17)

「地獄」の存在も、この聖書に記されている「携挙」という出来事も、あり得ない、人間的には全くの想定外である、しかし、東北大震災も、福島第一原発の放射能汚染が事実であったように、それはこれから本当に起って来る事実なのである。福音は、足しても、加えても、薄めてもいけない。何故なら、わたしたちの説得力ではなく、御言葉そのものにパワーがあるからである。そして、聖書に記されている世界観・死生観を正しく理解すること。それが人生を真の意味で有意義なものとし、また、人々を伝道する上において極めて重要なポイントとなる。事実、私達はその世界に向かって、今を生きているのだから。ハレルヤ!!

VIDEO

VIDEO

VIDEO

えんぢぇる田中の「復活!」シリーズ・ニューバージョン、「エマオの旅人」続編。ヤバいことはご免、とスタコラサッサ

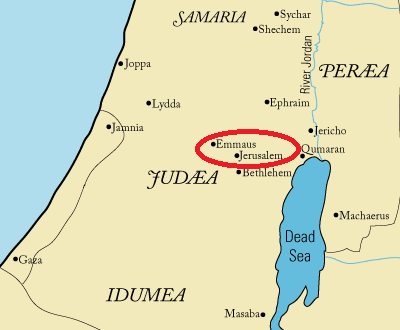

えんぢぇる田中の「復活!」シリーズ・ニューバージョン、「エマオの旅人」続編。ヤバいことはご免、とスタコラサッサ とエルサレムから逃げ出した暗い顔の二人の弟子、クレオパと“私”。前回引用した芥川龍之介の絶筆「續西方の人」に倣って、「續エマオの旅人」とタイトルしたメッセージ後半。

とエルサレムから逃げ出した暗い顔の二人の弟子、クレオパと“私”。前回引用した芥川龍之介の絶筆「續西方の人」に倣って、「續エマオの旅人」とタイトルしたメッセージ後半。 「復活!」シリーズは当然、且つ毎回のように確認されることだが、十字架と復活はコインの表と裏のようなもので、二つで一つである。イエス様は十字架に架かられた、だけではなく、そして復活された、を語ってこそ福音になる。カトリックのクロスには、しばしば十字架に架かられたままのイエス様を見るが、それでは半分なのだ。半分クリスチャンや半分信仰はあり得ない。聖書も、ほとんど信じているけど、「奇跡」とか「復活」はダメ、ではクリスチャンではない。聖霊の力はそこにない。66巻すべての内容が神様の言葉だ。中庸を重んじる日本人はどうしても曖昧を好み、グレーゾーンに留まりやすい。しかしそれは、光の内にいることではない。聖書の価値観では、光か闇であり、光の内にいなければ、闇の中、つまりサタン側にいるということだ。この大切なポイントに、勝手な自己解釈をしてはならない。

「復活!」シリーズは当然、且つ毎回のように確認されることだが、十字架と復活はコインの表と裏のようなもので、二つで一つである。イエス様は十字架に架かられた、だけではなく、そして復活された、を語ってこそ福音になる。カトリックのクロスには、しばしば十字架に架かられたままのイエス様を見るが、それでは半分なのだ。半分クリスチャンや半分信仰はあり得ない。聖書も、ほとんど信じているけど、「奇跡」とか「復活」はダメ、ではクリスチャンではない。聖霊の力はそこにない。66巻すべての内容が神様の言葉だ。中庸を重んじる日本人はどうしても曖昧を好み、グレーゾーンに留まりやすい。しかしそれは、光の内にいることではない。聖書の価値観では、光か闇であり、光の内にいなければ、闇の中、つまりサタン側にいるということだ。この大切なポイントに、勝手な自己解釈をしてはならない。 福音の核

福音の核 なのだ。

なのだ。 我々の大将、イエス様は十字架に架けられ、殺されてしまった。これですべて終わりだ。我々も殺されるだろう。

我々の大将、イエス様は十字架に架けられ、殺されてしまった。これですべて終わりだ。我々も殺されるだろう。 」イエス様は、公生涯中に幾度も約束について仰っていた。しかし誰も真剣に受け止めておらず、理解していなかった。復活を信じられない弟子たちは皆、恐れおののき、逃げ出したかった。実際暗い顔のまま逃げ出した“私”もいた。しかし、十字架は終わりではなかった。イエス様はこれが「始まり」だと御存知だった。だからこそ、逃げ出した“私”を追いかけて復活の事実を示し、引き戻して留まらせ、聖霊を授けて弟子にまでしてくださった。教会時代の幕開け、全人類救済計画の始まりのために。

」イエス様は、公生涯中に幾度も約束について仰っていた。しかし誰も真剣に受け止めておらず、理解していなかった。復活を信じられない弟子たちは皆、恐れおののき、逃げ出したかった。実際暗い顔のまま逃げ出した“私”もいた。しかし、十字架は終わりではなかった。イエス様はこれが「始まり」だと御存知だった。だからこそ、逃げ出した“私”を追いかけて復活の事実を示し、引き戻して留まらせ、聖霊を授けて弟子にまでしてくださった。教会時代の幕開け、全人類救済計画の始まりのために。

だ。最初はイエス様の方から近づいて来てくださった。そして「一緒に」歩きだし、「一緒に」泊り、「一緒に」食事の席に着いた。いつでもイエス様と「一緒に」いること。さて、“私”はそれをほんとうにわかっているだろうか。このエマオの話の中心聖句は、「イエスは生きておられる」(23節)だ。これがあって、「一緒に」歩けるもので、クリスチャンの信仰の原点だ。しかし、当たり前過ぎて、「一緒に」いられる感動がなくなってはいないか。単に聖書を勉強する、単に暗唱聖句を増やす、単に知識を増やす、それだけでは信仰は形にしか過ぎなくなる。信仰の形骸化は、神様が最も嫌われることだ。神様は心をご覧になるのだから。今、ここでイエス様と「一緒に」いるとしたら、“私”はどうするのか。それが御言葉のアプリケーションになる。

だ。最初はイエス様の方から近づいて来てくださった。そして「一緒に」歩きだし、「一緒に」泊り、「一緒に」食事の席に着いた。いつでもイエス様と「一緒に」いること。さて、“私”はそれをほんとうにわかっているだろうか。このエマオの話の中心聖句は、「イエスは生きておられる」(23節)だ。これがあって、「一緒に」歩けるもので、クリスチャンの信仰の原点だ。しかし、当たり前過ぎて、「一緒に」いられる感動がなくなってはいないか。単に聖書を勉強する、単に暗唱聖句を増やす、単に知識を増やす、それだけでは信仰は形にしか過ぎなくなる。信仰の形骸化は、神様が最も嫌われることだ。神様は心をご覧になるのだから。今、ここでイエス様と「一緒に」いるとしたら、“私”はどうするのか。それが御言葉のアプリケーションになる。 「聖書全体に亘り」。聖書は総合的解釈が必要だ。そのための牧師のメッセージであり、教会の聖書クラスがある。聖書が全体的に解釈できたら、イエス様が何者かであるかが少しずつわかってくる。一人で、自分の経験や価値観や道徳観で読んでいては、自分勝手な理解、独り善がりの解釈、自分だけのイエス像を作ってしまうからだ。“私”だけの勝手なイエス像を作ってしまうなら、それは自分の言うことを聞き、願いを叶えるような魔法使い的神を求める世の人と同じだ。神様像を勝手に作ってはならない。天地創造の神様は、“私”の神様であっても、“私”だけに幸せをくれる神様ではない。最終的に、すべての被造物が幸せになることを願っていらっしゃる。

「聖書全体に亘り」。聖書は総合的解釈が必要だ。そのための牧師のメッセージであり、教会の聖書クラスがある。聖書が全体的に解釈できたら、イエス様が何者かであるかが少しずつわかってくる。一人で、自分の経験や価値観や道徳観で読んでいては、自分勝手な理解、独り善がりの解釈、自分だけのイエス像を作ってしまうからだ。“私”だけの勝手なイエス像を作ってしまうなら、それは自分の言うことを聞き、願いを叶えるような魔法使い的神を求める世の人と同じだ。神様像を勝手に作ってはならない。天地創造の神様は、“私”の神様であっても、“私”だけに幸せをくれる神様ではない。最終的に、すべての被造物が幸せになることを願っていらっしゃる。 学ぶこと

学ぶこと 求めること

求めること 委ねること

委ねること 神様を愛すること

神様を愛すること 隣人を愛すること

隣人を愛すること 「我々はエマオの旅びとたちのやうに我々の心を燃え上らせるクリストを求めずにはゐられないのであらう。」

「我々はエマオの旅びとたちのやうに我々の心を燃え上らせるクリストを求めずにはゐられないのであらう。」 ロサンゼルス(グレンデール)の家の教会で、毎週集まっています。美味しい食事を囲みながら、えんじぇる田中牧師の聖書メッセージから、生きる知恵と希望を語り合いましょう

ロサンゼルス(グレンデール)の家の教会で、毎週集まっています。美味しい食事を囲みながら、えんじぇる田中牧師の聖書メッセージから、生きる知恵と希望を語り合いましょう 命の時間を持ちましょう

命の時間を持ちましょう 「教会って敷居が高い。。。」と悩んだこがのある方、ぜひ一度おいでください。教会は平和と笑いと聖霊様の満ちるところ。いつでもご連絡ください

「教会って敷居が高い。。。」と悩んだこがのある方、ぜひ一度おいでください。教会は平和と笑いと聖霊様の満ちるところ。いつでもご連絡ください

213-324-6942 / MUTSUMI

213-324-6942 / MUTSUMI

メッセージ(音声)はこのバナーをクリック!

メッセージ(音声)はこのバナーをクリック!

イースターは、えんぢぇる田中の「復活!」シリーズが定番。が、今年のイースターはちょっと違います。なんとバージョンアップ!しかし、相変わらずの「復活!」魂での熱弁は変わらずです。今回は暗い部屋に閉じ籠ってぶるぶる震えていた弟子たちでなく、ヤバいことはご免、とスタコラサッサ

イースターは、えんぢぇる田中の「復活!」シリーズが定番。が、今年のイースターはちょっと違います。なんとバージョンアップ!しかし、相変わらずの「復活!」魂での熱弁は変わらずです。今回は暗い部屋に閉じ籠ってぶるぶる震えていた弟子たちでなく、ヤバいことはご免、とスタコラサッサ

イエス復活!#1

イエス復活!#1 イエス復活!(動画)

イエス復活!(動画) イエス復活!(音声)

イエス復活!(音声) ヴィジュアル ザ・あらすじ

ヴィジュアル ザ・あらすじ 光の動画に変えられた感じ。

光の動画に変えられた感じ。

二人は、最初イエス様とはわからなかった。聖書の話を聞き、一緒に泊まることをお願いして、食事の席で賛美して祈ってパンを受け取った時、イエス様とわかった。そしてわかるな否や、イエス様はいなくなった。二人が霊的盲目の時は見えていたイエス様は、霊の目が開けた途端に見えなくなった。霊の世界と人間の世界の繋がりと同じようだ。

二人は、最初イエス様とはわからなかった。聖書の話を聞き、一緒に泊まることをお願いして、食事の席で賛美して祈ってパンを受け取った時、イエス様とわかった。そしてわかるな否や、イエス様はいなくなった。二人が霊的盲目の時は見えていたイエス様は、霊の目が開けた途端に見えなくなった。霊の世界と人間の世界の繋がりと同じようだ。

妖怪ウォッチの流行に伴い、妖怪も注目を集めている。メディアでは特集番組が放送され、あちこちの町おこし運動や観光誘致のポイントにもなっている。八百万の神やアミニズムを信仰する多くの日本人は、河童のミイラが子宝をもたらすと聞けば、鰯の頭も信心から状態で、妖怪にすらご利益を求めて奉っている。

妖怪ウォッチの流行に伴い、妖怪も注目を集めている。メディアでは特集番組が放送され、あちこちの町おこし運動や観光誘致のポイントにもなっている。八百万の神やアミニズムを信仰する多くの日本人は、河童のミイラが子宝をもたらすと聞けば、鰯の頭も信心から状態で、妖怪にすらご利益を求めて奉っている。

人間に類推できない未知の世界は理解できなくて当たり前

人間に類推できない未知の世界は理解できなくて当たり前 聖書は、人間の類推では信じられないこと満載の書物だ。天地創造の神様、数多の奇跡、イエス様の贖い、復活と再臨。その内、理解できる部分だけ、あるいは好きな部分だけ信じているのは、ほんとうの意味で信じることではない。無限であり、永遠の神様が人間に類推できなくて当然と言えば当然なのだ。逆に、人間の理屈にすべて当てはめて理解できれば、それこそ眉唾。ここに、「人間を創った神」か、「人間が作った神か」の違いがある。自分には理解しえない未知の世界があるのは確か。それに否定的態度を取るのは愚かであり、知らない世界に対するオープンな気持ちとチャレンジ精神を抱いてこそ、新しい世界が広がっていく。

聖書は、人間の類推では信じられないこと満載の書物だ。天地創造の神様、数多の奇跡、イエス様の贖い、復活と再臨。その内、理解できる部分だけ、あるいは好きな部分だけ信じているのは、ほんとうの意味で信じることではない。無限であり、永遠の神様が人間に類推できなくて当然と言えば当然なのだ。逆に、人間の理屈にすべて当てはめて理解できれば、それこそ眉唾。ここに、「人間を創った神」か、「人間が作った神か」の違いがある。自分には理解しえない未知の世界があるのは確か。それに否定的態度を取るのは愚かであり、知らない世界に対するオープンな気持ちとチャレンジ精神を抱いてこそ、新しい世界が広がっていく。 神がいるなら悪魔もいる

神がいるなら悪魔もいる 」と。

」と。  悪魔の目的は、神と人間とを切り離すこと

悪魔の目的は、神と人間とを切り離すこと へブル語ではサタン、ギリシャ語ではサタナス、いずれもその意味は「訴える者、告発する者」だ。この世の悪の根本原因は、すべてサタンの誘惑と人間の誤った自主判断に拠る。サタンは、人間の理性や感情に巧妙に働きかけ、この世の美しいものや楽しいものを使って人間を罪の道へ誘う。そして誘惑に陥って罪を犯すな否や告発する。サタンは、目に見える悪意ではなく、正論を持って誘惑してくるのだ。

へブル語ではサタン、ギリシャ語ではサタナス、いずれもその意味は「訴える者、告発する者」だ。この世の悪の根本原因は、すべてサタンの誘惑と人間の誤った自主判断に拠る。サタンは、人間の理性や感情に巧妙に働きかけ、この世の美しいものや楽しいものを使って人間を罪の道へ誘う。そして誘惑に陥って罪を犯すな否や告発する。サタンは、目に見える悪意ではなく、正論を持って誘惑してくるのだ。

人間は神につくか悪魔につくかの二つに一つ

人間は神につくか悪魔につくかの二つに一つ 多くの人々、特に日本人は、神様側にいなければサタン側にいることになると理解していない。文化的に、イエスかノーかをはっきり主張せず、敢えて中庸を重んじ、白黒はっきりさせないのがマジョリティであり、良しとしている。しかし、霊の世界に中間のグレーゾーンはない。人間という存在は、神につくか悪魔につくかの二択を自らで選ぶことになっている。神様側につけば罪を赦され、永遠の命を得られる。一方、悪魔側につけば罪の奴隷となって、永遠の滅びになる。しかし徹底した現世主義に根差した自己中心性と霊的無知ゆえに皆、後者を選んでいる。明らかに人間を神から離そうとするサタンの働きに乗ってしまっているのだ。

多くの人々、特に日本人は、神様側にいなければサタン側にいることになると理解していない。文化的に、イエスかノーかをはっきり主張せず、敢えて中庸を重んじ、白黒はっきりさせないのがマジョリティであり、良しとしている。しかし、霊の世界に中間のグレーゾーンはない。人間という存在は、神につくか悪魔につくかの二択を自らで選ぶことになっている。神様側につけば罪を赦され、永遠の命を得られる。一方、悪魔側につけば罪の奴隷となって、永遠の滅びになる。しかし徹底した現世主義に根差した自己中心性と霊的無知ゆえに皆、後者を選んでいる。明らかに人間を神から離そうとするサタンの働きに乗ってしまっているのだ。 イエス様に繋がること!

イエス様に繋がること!

羞恥心:他人の目を気にして止めておこうという意識によって抑制される。

羞恥心:他人の目を気にして止めておこうという意識によって抑制される。 「恥」の意識と「罪」の意識は異なる。罪意識は、人を悔い改めに導く入口になり、改善への姿勢を生む。しかし、知られたくないことを知られてしまった故の恥意識は、まず隠そうとする意識から自分の内側に向けられ、多くは自己防衛から引きこもり、あるいは最悪自殺に発展する可能性が強い。また、恥意識として外側に矛先が向いた場合、家族や社会に対して犯罪に走ることになる。

「恥」の意識と「罪」の意識は異なる。罪意識は、人を悔い改めに導く入口になり、改善への姿勢を生む。しかし、知られたくないことを知られてしまった故の恥意識は、まず隠そうとする意識から自分の内側に向けられ、多くは自己防衛から引きこもり、あるいは最悪自殺に発展する可能性が強い。また、恥意識として外側に矛先が向いた場合、家族や社会に対して犯罪に走ることになる。 7秒耐えて祈る!

7秒耐えて祈る!

、③無に帰す

、③無に帰す 、④みんな天国へ行く

、④みんな天国へ行く 。しかし、これらには実は何の根拠もない。史上いかに優れた文学、芸術、哲学、思想、どれも「死」を克服し、その先にあるものを示すことはできないからだ。「死」の前に人間は誰もが無力となる。そして人は、人生最大の艱難が死であるとするなら、人生で最も大切なものは命だ、と結論付ける。もちろん命は大切だ。しかし命が何よりも大切であるなら、殉教者の人生は無駄だということになる。人間は「死」の先にあるものを知ることはできない。だから、それを知ることができるものはこの地上にただ一つ、神様の霊感によって記された聖書のみ。聖書だけが「死」の先にあるものを語る。十字架に架かられたイエス様の血潮を通して得ることができ、それと同時にクリスチャンは命より大切なものをいただく。それが「使命」だ。命とは神様から与えられた使命を果たすために使う時間のことであり、故に使命なしの命は本来の機能を果たしていない。そして、幸福とは使命に生きるときに自然に湧き上がる充足感なのだ。だから幸福を人生第一の目的とするのではなく、生きるために使命を求める。使命に生きるとき、自然に幸福を感じる。人生の質は長短に決して比例しない。

。しかし、これらには実は何の根拠もない。史上いかに優れた文学、芸術、哲学、思想、どれも「死」を克服し、その先にあるものを示すことはできないからだ。「死」の前に人間は誰もが無力となる。そして人は、人生最大の艱難が死であるとするなら、人生で最も大切なものは命だ、と結論付ける。もちろん命は大切だ。しかし命が何よりも大切であるなら、殉教者の人生は無駄だということになる。人間は「死」の先にあるものを知ることはできない。だから、それを知ることができるものはこの地上にただ一つ、神様の霊感によって記された聖書のみ。聖書だけが「死」の先にあるものを語る。十字架に架かられたイエス様の血潮を通して得ることができ、それと同時にクリスチャンは命より大切なものをいただく。それが「使命」だ。命とは神様から与えられた使命を果たすために使う時間のことであり、故に使命なしの命は本来の機能を果たしていない。そして、幸福とは使命に生きるときに自然に湧き上がる充足感なのだ。だから幸福を人生第一の目的とするのではなく、生きるために使命を求める。使命に生きるとき、自然に幸福を感じる。人生の質は長短に決して比例しない。

超要約

超要約

祈りが聞かれる。

祈りが聞かれる。 インマヌエルの祝福を受ける。

インマヌエルの祝福を受ける。