その原点は、アメリカ時代に恩師から受けた言葉にありました。

科学者の成功の秘訣は「VとW」。

長期の目標(Vision)を立て、がむしゃらにやる(Work)こと

サンフランシスコのグラッドストーン研究所ロバート・メーリー名誉所長

NHKスペシャル「ノーベル賞・山中伸弥 iPS細胞"革命"」10/21放送

長期的な展望と しっかりした目標を持ち、

懸命に努力を重ねれば、その一念は必ず叶う

月刊致知2012年11月号・山中伸弥(ノーベル賞受賞者/京都大学 iPS細胞研究所所長)

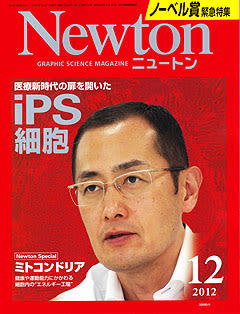

ニュートン2012年12月号では、30ページにわたってiPS細胞と山中伸弥教授の特集をしている。

その記事に続いて、ミトコンドリアが20ページにわたって特集されている。

健康や運動能力にかかわる細胞内の”エネルギー工場”

今、解き明かされる最重要の細胞内器官

・体重の1割を占める、細胞内の”エネルギー生産工場”

・約5万倍に拡大して内部をみてみよう

・極小の”水車”をまわして、エネルギーの運び手をつくる

私たちの体内では食べ物のエネルギーを直接使うことができない。体は「ATP(アデノシン三リン酸)」という分子をエネルギー源としてさまざまな活動を行っている。食べ物のエネルギーをもとに、体内で使用できるエネルギー源ATPを合成するのが、ミトコンドリアだ。

ミトコンドリア内でATPをつくりだすのは、内膜にある「ATP合成酵素」というタンパク質である。このタンパク質の存在は、1960年代にはすでに明らかになっていた。しかし、ATP合成酵素がATPをどのようにつくるのかという問題は非常にむずかしく、長い間、世界中の研究者を脳ませてきた。

意外だった!回転して合成するタンパク質

1981年、アメリカの化学者ポール・ボイヤー(1918年~)が、「ATP合成酵素が回転してATPをつくる」という回転説をとなえたとき、だれもこの説を信じなかった。「回転する酵素などは前代未聞で、真剣に受けとめる人はいませんでした」とATP合成酵素の研究を行う京都産業大学の吉田賢右教授は話す。

世界中の研究者の間で議論がつづくなか、吉田教授らのグループは世界ではじめてATP合成酵素が回転するようすの観測に成功した。この研究が回転説の決定的な証拠となった。ボイヤーの回転説は正しかったのだ。吉田教授らの研究が発表された1997年、ボイヤーはノーベル化学賞を受賞した。ボイヤーは吉田教授から送られたATP合成酵素が回転するビデオを見て、「長い生涯で最も感動した映像だ」と話したという。

ATP合成のしくみは水力発電に似ている

ATP合成酵素が回転して、ATPをつくるしくみは、水力発電に似ている。水力発電はダムにためた水が流れ落ちる勢い(エネルギー)を使って水車(タービン)を回して、発電する。一方、ミトコンドリアは、食べ物に由来するエネルギ一で水素イオンをミトコンドリアの外側に運びだし、外側に水素イオンをためる。ためた水素イオンがATP合成酵素の中を通ってミトコンドリア内部へと流れる勢いで、ATP合成酵素内の“タービン”が回転して、ATPをつくるのだ。

・ミトコンドリアを増やせば持久力、体力が増強される

・老化やがんをひきおこす「活性酸素」。その源はミトコンドリア

・カロリー制限で寿命がのびる?ミトコンドリアとの関係は?

2009年7月、アメリカの科学雑誌『Science』に「力□リー摂取量を30%制限したサルは、老化の症状がおさえられ、長生きする」という研究が発表され、大きな注目を集めた。

カロリー制限で長寿遺伝子がはたらく!?

カロリー制限と長寿を結ぶ鍵はミトコンドリアがにぎっているらしい。ミトコンドリアは、通常、食事由来の糖を使って、エネルギー源であるATPを生みだす。だが、カロリーを制限すると、体内の脂肪などを使ってATPを生産しはじめる。すると、長寿遺伝子「サーチュイン」がはたらき、その結果、ミトコンドリアの合成に必要な遺伝子たちがはたらきはじめ、新しいミトコンドリアがどんどんつくられていくのだ。新しくできたミトコンドリアは活発にATPをつくり、活性酸素の排出も少ない“高効率”のミトコンドリアになるという。効率の良いミトコンドリアができることで、細胞のはたらきが保たれ、老化しにくくなると考えられている。

長寿遺伝子のスイッチを入れるのは、カロリー制限だけではないようだ。動物実験にょると、赤ワインなどに含まれるポリフェノールの1種(レスベラトロール)も長寿遺伝子のスイッチを入れ、高効率のミトコンドリアをつくらせるらしい(ただし寿命はのびないとの報告もある)。 2011年、レスベラトロールを肥満の男性に服用させると高血圧が下がったという報告もあり、老化との関係がますます注目されている。

単純ではない寿命の延長

しかし2012年8月、イギリスの科学雑誌『nature』に「カロリー制限してもサルの寿命はかわらない」という研究結果が発表された。カロリー制限と寿命の関係について、相反する結果が出たことになる。老化の研究を行う京都大学の近藤祥司助教は「食べすぎている場合にのみカロリー制限の効果があるということかもしれません」と解説する。「カロリー制限やレスベラトロールが長寿遺伝子を活性化して、ミトコンドリアをふやすこと自体はまちがっていないでしょう。ただ霊長類のカロリー制限が本当に長寿に結びっくのかはわからなくなりましたね」(近藤助教)。サルの実験はどちらもまだ中間報告である。さらなる結果が待たれるところだ。

・細胞に「死」の指令を出して、個体の生命を守る

・精子のミトコンドリアは卵子に食べられてしまう

・糖尿病や記憶力低下もミトコンドリアが原因か

ニュートン 2012年12月号より