奈良県宇陀市大宇陀小和田に鎮座する岡田小秦命(おかだのおはため)神社は、『延喜式』神名帳 大和国宇陀郡に登載ある同名の式内社である。

岡田小秦命神社遠景

中央の顕著な樹木が当社の社そう

そのやや右のバックに小さく写っているのが小和田岳山頂

この神社を紹介した文献にはかならず出てくる話だが、当社には鳥居がない。伝承によるとかつては鳥居があったが、ある年、トンドの火が燃え移って焼け落ちたので、それからは造らなくなったという。また、このことと関係して、当社の氏子の間では住宅に門構えを造らない旧習がある。

社頭の様子

通常ならここに鳥居が立っているはずだが、それが無い

近くの民家の入口

これも普通ならこの辺りに門構えがありそうだが、、、

鳥居の無い社頭から一歩、中に踏み込むと、巨大な杉の根が宙に浮いている。驚いて見上げるとものすごい古木だ。これほどの杉がある以上、かなり古い神社であることは間違いない。

社頭の大杉

その奥につづく参道にも大きな杉が何本もあり、古社のふんいき満点である。

やがてたどり着く社殿の前庭は深海の底に迷い込んだような水底感。外界から隔絶している。

岡田小秦命神社の背後には小和田岳と呼ばれる小山があり、当社の神体山だと思われる。

小和田岳遠景

「岳」がつくような山にはだいたい嶮岨な高山か、修験道の行場になっているようなそれが多いが、この山は標高533.5mたらずで山容もいたって凡庸である。しかしそのことがかえって、神体山としての信仰のせいで「岳」をつけて呼ばれるようになったのではないか、という疑いを強くさせる。

小和田岳山頂ふきん

社殿の辺りから10分程度だが山頂ふきんはわりと急峻

周囲の林相はありふれた用材林

山頂にある標高533.5mの三角点

ふきんは平坦で、祭祀を行うスペースが充分確保できる

余談だが小和田岳の南麓には戸隠神社という神社があり、当社も岡田小秦命神社と同じく小和田岳の山頂を背負うような格好で鎮座している。のみならず、この神社は社殿の向きが岡田小秦命神社のほぼ真逆であり(岡田小秦命神社=NNE20゜、戸隠神社=SWS210゜)、両社はこの山頂を挟んで同一軸上で背中を向け合って鎮座していることになる。戸隠神社もまたこの山を神体山として祀る神社ではないか。

戸隠神社本殿

祭神は天磐戸別命

由緒は不詳だが、背後に小和田岳山頂がくる立地から言って、

もともとはこの山を神体山として祀っていた可能性がある

戸隠神社のある南麓からの小和田岳遠景

それはともかく、岡田小秦命神社の由緒は不詳だが、『式内社調査報告』には「丘上に磐座であったと思われる痕跡が存在しており、相当に古い社であったと考えられる。」とある。この磐座の痕跡というのは、小和田岳山頂のやや西にある岩群のことだろう。そのなかでも中心的な存在とおぼしき岩は立石状になっており、いかにも磐座然としている。ほかにも滑落防止のために基部に別の石を噛ました痕跡のある岩などもあり、確かに人為的に据え付けられた感じがする。

小和田岳山頂ふきんの岩群中に見られる顕著な立石

谷側から見た立石

岩群の一部、滑落防止のため基部に別の岩が噛ませてある

ただしそのいっぽうで、この岩群があるのは尾根上だが、周辺は比較的急な斜面になって落ち込んでおり、平坦な地形になっている山頂と比較して祭祀に向くスペースが少ない。また、滑落して失われた岩もあったろうが、岩群全体になんとなくまとまりが感じられず、またその中にもあまり格好の良い岩がない。というか、岩自体の数がそれほど多くない。じつはだいぶ前にもここに来たのだが、こうしたこともあって、当時からこれが本当に磐座の痕跡なのか一抹の不安を感じないでもなかった。ところが、今回も訪れて同じ感想をもっていたところ、ふと見た岩の近くの地面に古代のものらしい土器の破片を見つけたのである。こんな場所に生活遺跡があるとは思えないから、祭祀用の土器だろう。この岩群、やはり磐座だったのだな、と感慨深かった。

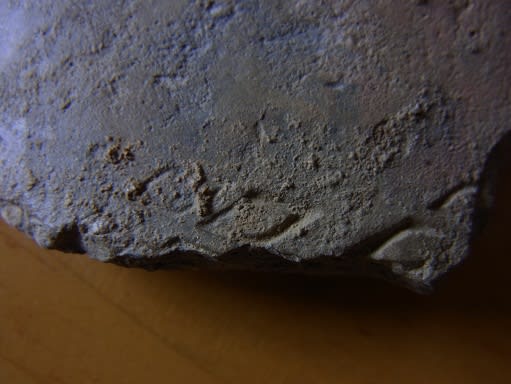

岩群近くで見つけた土器片

口縁部のもので、サイズは縦横5cmくらい

下のほうには菱形の模様がついている

それにしても、岡田小秦命神社へは今年の夏に再訪したのだが、岩群の周囲では台風か何かで折れた樹木が例の立岩近くに倒れている等、酷いことになっていた。幸い立岩への直撃は免れていたが、岩のなかのいくつかはそのうち谷底に転落しそうだし、このままではこの磐座も消滅してしまうだろうと思う。

岡田小秦命神社

創祀年代不詳の旧村社。由緒も不詳だが、元禄の検地帳や社蔵の湯釜の銘により、近世までは牛頭天王社を称していたことが分かる。

『延喜式』神名帳には大和国宇陀郡に、「岡田小秦命神社」という小社が登載されているが、当社の鎮座地は大字「小和田」字「岡田」で、この社名の「岡田」や「小秦」を思わせるものがある。こうしたことから、『大和志』等、多くの書物がこの式内社の鎮座地を当社のそれに比定しており、現在の当社はこの式内社の社名をそのまま称するにいたっている。

なお、式内「岡田小秦命神社」については他に宇陀市菟田野松井に鎮座する八阪神社に比定する説もあるが、小和田の当社を式内社とする文献のほうが圧倒的に多い。

宇陀市菟田野松井の八阪神社

ちなみに、『続日本紀』和銅六年(713)七月条に、大和国宇陀郡浪坂郷の人が長岡の野地において銅鐸を発見し、朝廷に献上したとの記事がある。『大日本地名辞書』はこの長岡の地を当社が鎮座する字岡田ではないかと述べているが、もしもそうだったとすれば、当社は弥生時代から続く聖地だったことになる。いずれにせよ、巨杉の林立する境内や、背後にある小和田岳山頂ふきんに磐座の痕跡と思われる岩があることを考えても、相当な古社であることは間違いない。

『式内社調査報告』の筆者は「この神社には鳥居なく、鎮座の向きが北向であることは全く他の神社の常規より外れており異例とも云うべきもので注目しなくてはならない事柄である。」と述べている。確かに鳥居がないのは異例だが、社殿が北向きなのは、小和田岳の北麓に鎮座しているという地形的な理由で説明がつくだろう。

当社の社殿は北面している

現祭神は天照皇大神を主神に、配祀神として須佐之男命と品陀別命を祀る。須佐之男命は近世に牛頭天王社だった頃のものだろう。品陀別命は合祀されたいずこかの八幡神社で祀られていたものか。

いっぽう、当社が式内「岡田小秦命神社」だったとすれば、主神の天照皇大神もまた創祀の頃からのものではなく、ほんらいの祭神は社名にある「岡田小秦命」であったと考えられる。しかし記紀をはじめとした古文献にこの神名は全く登場しないので、神統譜は不明である。おそらくこの地方の土着神なのだろうが、『宇陀の祭りと伝承』には次のような伝承も収録されてあって、興味深い。

「小和田の氏神は岡田小秦命神社という。機織りの神様で、女の神様である。山陰から京都をまわって宇陀に来られたと聞いている。この神社には鳥居がない。そのため、小和田の家にはどこにも門がない。また、小和田の神社に鳥居がないのは、昔トンドの時に焼けたのである。小和田の家に門がなく、トンドもないのはそのためである。」

・、『宇陀の祭りと伝承』(桜井満、瀬尾満編、おうふう)p173

ちなみに平成祭りデータでは、社名の読み仮名を「おかだのおはため」神社とし、「おかだのおはたみこと」神社とはしていない。祭神が女神であることを意識してのことだろう。