★「かむとけの木から(4)」のつづき

ここであらためて、前回、何度か触れた『古事記』神武記の、神八井耳命を祖とする氏族のリストを引用する。

「神八井耳命者、意富臣、小子部連、坂合部連、火君、大分君、阿蘇君、筑紫の三家連、雀部臣、雀部造、小長谷造、都祁直、伊余国造、科野国造、道奥の石城国造、常道の仲国造、長狭国造、伊勢の船木直、尾張の丹羽臣、島田臣等之祖也」

意富臣(=多氏)や小子部氏をはじめとした多くの氏族名が並んでいる。その中に「伊勢の船木直」という名前もみえる。伊勢にいた船木氏の一派だろうが、記紀や『新撰姓氏録』などには名前のみえない氏族だ。

ただしちょっと寄り道すると、『住吉大社神代記』の「船木等本記」には、船木氏の遠祖、「大田田命」の子、「神田田命」の、そのまた子である「神背都比古命」が「富止比女乃命」を娶って「伊瀬川比古乃命(いせつひこのみこと)」を生んだとあり、この神が「伊西イセの船木に坐す」とある。これにしたがうと伊勢にいた船木氏の祖神はこの伊瀬川比古乃命だったことになりそうだ。

してみると伊勢にいた船木氏には『古事記』神武記にある神八井耳命を祖とするものと、『住吉大社神代記』にある伊瀬川比古乃命を祖とするそれの、2つの系譜があったことになる。これについては伊勢に2系統の船木氏がいたとも、あるいは系図の混乱等により1系統の氏族に2つの系譜が伝えられるようになったとも解釈できるが、じっさいのところはよくわからない。しかし、より尊重されなければならないのはあくまで『古事記』神武記にあるほうの系譜だろう。『住吉大社神代記』よりも『古事記』のほうが上代古典としてはるかに権威があるし、しかも『古事記』は多氏出身の太安万侶が編纂しているのだから、この記事の信憑性はさらに高まる。

その上、看過できないのが、伊勢国朝明郡に登載ある式内社の耳常神社と太神社である。この2つの神社は祭神として神八井耳命を祀っているが、近世まで船木直の子孫が社人として奉仕していた。こうしたことからも、神武記の記事には何らかの史実が反映していると感じざろうえない。

石部神社(三重県四日市市朝明町大字中里)

伊勢国朝明郡に登載ある式内社、太(おほ)神社が合祀されている

合祀前の太神社の祭神は神八井耳命だったが、

明治まで船木直の子孫が代々、社人として仕えていたという

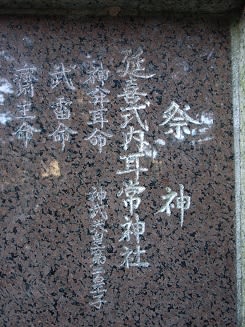

耳常神社(三重県四日市市下之宮町)

伊勢国朝明郡に登載ある同名式内社の有力な論社

祭神は神八井耳命。太神社と同じく、

明治まで伊勢の船木直の子孫が代々、社人として仕えていた

祭神は神八井耳命

耳常神社々殿

同上

本殿の手前に生えた楠木が良い感じだ

楠は船材(ふなき)として古代に多用された樹木

同上

さて、そうなると『日本書紀』推古天皇二十六年条の「河辺臣と霹靂の木」の記事と『日本霊異記』の「雷を捉へし縁」の説話が似ているのも、霹靂の木を切り倒そうとした河辺臣をいさめた人物が、伊勢の船木直の者であったとすれば説明がつくのではないか。

伊勢の船木直は神八井耳命の子孫で小子部連と同族である。いっぽう、『日本霊異記』の作者、景戒はこの小子部連の末裔と言われ、「雷を捉へし縁」をはじめとした説話も、もともとこの古代氏族の間に伝わっていた始祖伝承に基づいているらしいことはすでにみた。その場合、同族であっただけに、伊勢の船木直の間にもその類話が伝わっていたと考えることができるのではないか。それが当時、国内で強まっていたナショナリズムの圧力を受けて伝承が改変されたと考える。

しかし、そうなると広島にたんなる船木氏ではなく、伊勢の船木直がいたことになる。伊勢と広島ではかなり距離が離れているので、ちょっと不自然な気もする。しかし、理由はともあれ菅霹靂神社が鎮座する安芸国沼田群船木郷に伊勢とのつながりがあったことは確かなのだ。

菅霹靂神社から南西に800mほどしか離れていない場所に霹靂神社という神社がある。この神社はかつて香具山太神宮と称していたが、明治45年に当時は霹靂神社という名前だった現在の菅霹靂神社が合祀され、社名を霹靂神社にあらためた。その後、この合祀されたほうの霹靂神社は復祀した。ところが復祀したほうの神社がほんらいの「霹靂神社」であったにもかかわらず、この際、旧名・香具山太神宮である霹靂神社と区別するために、小字名の「菅」をつけて菅霹靂神社という名前になったというやや込み入った経緯がある。

それはともかく、この現・霹靂神社(旧名・香具山太神宮)は『安芸国神名帳』沼田郡の登載ある「伊勢香山神社 三位」に比定されるのだ。『安芸国神名帳』は平安後期の成立とされ、諸国の国内神名帳のなかでも古いほうの部類にはいる。そこに登載されているとなれば、なかなかの古社だろう。

霹靂神社

広島県三原市本郷町船木字中之谷2177に鎮座、「へきれき神社」![]()

『安芸国神名帳』沼田郡の登載ある「伊勢香山神社 三位」に比定される

祭神は火之迦具土神、天之水分神、久久能智神、河辺臣、

豊宇気毘売神、天照大神、天手力男命、須佐之男命

社伝によれば信亀二年(725)創建、正安三年(1301)に

土肥(小早川)氏が再建し、三十二石を付したという

二の鳥居前のスペース

社頭からの奥行きは深く、周囲にたっぷりスペースをとった参道がつづく

ただし古木は少なく、なんとなくガランとしている

霹靂神社々拝殿

霹靂神社々殿

霹靂神社本殿

香具山(香山)といえば普通、大和三山の一である大和の天香具山のことを指す。ところが、伊勢香山神社の場合は社名に「伊勢」がついている。矛盾するようだが、さにあらず。『延喜式』神名帳の伊勢国多気郡に天香具山神社という神社の登載があって、霹靂神社は伊勢からこの神社を勧請したらしい。わざわざ社名に「伊勢」をつけたのも、大和の香具山と区別するためだったのだ。いずれにせよ、当社の存在は古代の船木郷に伊勢とのつながりがあったことを証言する。

天香具山神社

三重県松阪市市保津町817に鎮座、「あめ(orあま)のかぐやま神社」![]()

伊勢国多気郡の式内社、「天香山神社」の論社

かつて「耕作の宮」とか「高崎コウサキの宮」呼ばれていたが、

「耕作(こうさく)」は「香山(こうさむ)」の音転だとして

式内社に比定された経緯がある

祭神は八柱神、高嵜姫命、須佐之男命、伊邪那岐命

天香山神社拝殿

天香山神社々殿

八柱神社

三重県多気郡明和町上村地内に鎮座、「やはしら神社」![]()

御巫清直は「耕作の宮(=現・天香山神社)」を「式内・天香山神社」

とする上の考証を牽強附会と片付け、独自の調査の結果、

現在の明和町上村に「カゴ山」と称する小山があるのをみつけた

そしてふきんにあった八王子祠を式内・天香山神社に比定した

当社は上村の産土であったという

八王子祠は明治二年に八柱神社と改称したが、

その後、明和町斎宮にある竹神社に合祀された

現在の八柱神社は昭和45年になって、旧社地から西に50mほど離れた

かまくら古墳という古墳上に竹神社から分祀したものである

かつての八柱神社について清直は「千古ノ旧風ヲ存ス」と述べているが、

この貴重な旧社地は圃場整備事業にて失われた

八柱神社本殿

カゴ山?

『式内社調査報告』によれば現社地の南東約300mに、

標高30mほどの「カゴ山」という小山があるという

画像は社頭から南東の方角を撮影したもの

「かむとけの木から(6)」につづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます