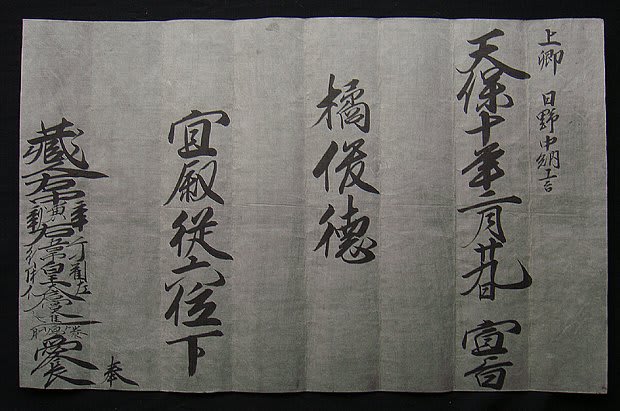

先日、オークションで口宣案(くぜんあん)という古文書を落札しました。

口宣案とは朝廷から発給される辞令書のメモ書きのことです。

本来の意味はメモ書きなのですが、中世以来江戸末期までは正式辞令書とほぼ同等の

意味合いを持つ公文書となりました。とりあえずUPしましょう。2通あります。

簡単に説明しますと、「橘俊徳を従六位下の位にせよ」という天皇(当時は仁孝天皇)の命令による辞令書です。

これを書いたのは文末に署名のある甘露寺愛長という名前の公家ですが、独特な署名に

なっています。これを活字に直してみると「蔵人右中弁兼右衛門権佐皇太后宮大進藤原愛長」となります。

名前の前に官職名を書きますが4つもあって長いので1列で署名するために字自体を平べったく書くのです。

これを割書といいます。冒頭の上卿日野中納言・・・というのはこの口宣案を渡す相手でこの日の朝廷の

政務責任者です。天保10年は西暦1839年なのでおよそ170年前の古文書になります。

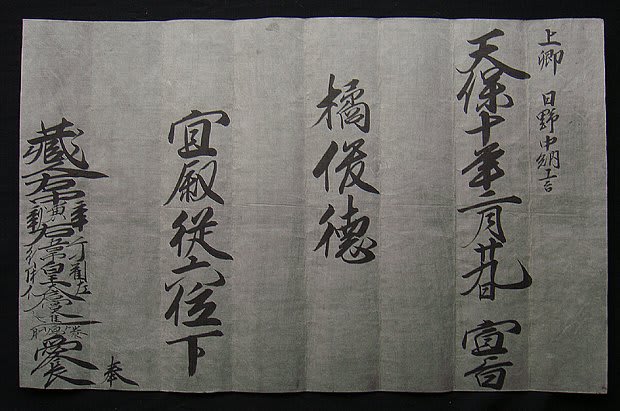

もう一通は上記の叙位と同日に「加賀介」に任官するという辞令書です。

さてこの天保10年2月29日に従六位下加賀介となった「橘俊徳」という人物ですが

どういった身分・経歴の持ち主なのでしょうか・・・。それは次回に。

「黒駒思いのままの記」←こちらも見てやってください。

←ポチッとお願いします。

←ポチッとお願いします。

口宣案とは朝廷から発給される辞令書のメモ書きのことです。

本来の意味はメモ書きなのですが、中世以来江戸末期までは正式辞令書とほぼ同等の

意味合いを持つ公文書となりました。とりあえずUPしましょう。2通あります。

簡単に説明しますと、「橘俊徳を従六位下の位にせよ」という天皇(当時は仁孝天皇)の命令による辞令書です。

これを書いたのは文末に署名のある甘露寺愛長という名前の公家ですが、独特な署名に

なっています。これを活字に直してみると「蔵人右中弁兼右衛門権佐皇太后宮大進藤原愛長」となります。

名前の前に官職名を書きますが4つもあって長いので1列で署名するために字自体を平べったく書くのです。

これを割書といいます。冒頭の上卿日野中納言・・・というのはこの口宣案を渡す相手でこの日の朝廷の

政務責任者です。天保10年は西暦1839年なのでおよそ170年前の古文書になります。

もう一通は上記の叙位と同日に「加賀介」に任官するという辞令書です。

さてこの天保10年2月29日に従六位下加賀介となった「橘俊徳」という人物ですが

どういった身分・経歴の持ち主なのでしょうか・・・。それは次回に。

「黒駒思いのままの記」←こちらも見てやってください。