3/29 京都旅行最終日

朝、地下鉄で行きました。

開館が8:45です。

大人気のようで、開館前から行列になっていました。

東大手門から入場

唐門

唐破風造 菊の御紋が輝いていますね

美しいヾ(=^▽^=)ノ

二の丸御殿(国宝)

六つの大きな建物がL字型に廊下で結ばれる雁行形式です。

二条城の内部は撮影できません。

撮影は外観と庭園のみです。

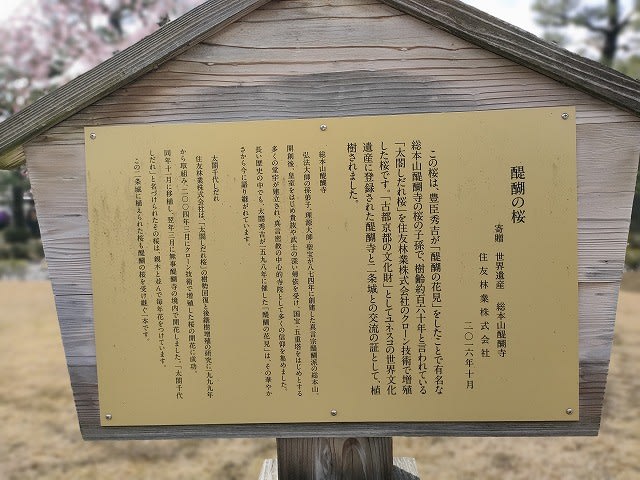

障壁画はすべてコピーです。実際の障壁画を古色復元(古色復元模写)し、御殿のオリジナルと入れ替え、実物は修理して収蔵館で公開しています。障壁画は加納探幽始め狩野派絵師が一丸となった大プロジェクトです(*'▽')/

もう少し明るくして、写真撮影もOKになればいいのになと思うのですが、古色復元というのが照明などの劣化を招くのでしょうか。

二の丸庭園へ

本丸櫓門

二の丸御殿と本丸御殿をつなぐ門です

天守閣は消失しており、石垣の上の天守閣跡から本丸御殿や庭園が見えます。

北大手門

東南隅櫓

東南隅櫓

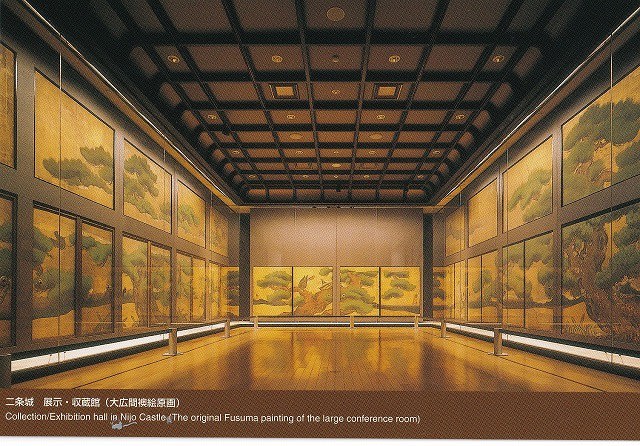

大広間の襖絵の絵葉書です

狩野派絵師が部屋いっぱいに勇ましい松の大木を描いています

清水寺を出て清水坂から産寧坂へ

至る所で写真を撮っています。

自撮りから、プロの方まで、素敵な写真になりそうですね(*^^*)

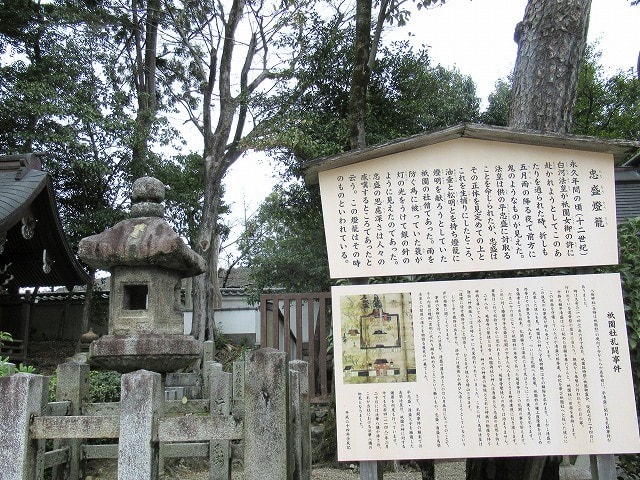

高台寺 本尊は釈迦如来

豊臣秀吉の正室である北政所ねねが秀吉の冥福を祈るため建立した寺院

どうも、入るところが正門ではなかったようで、まず着いたところが、高台寺天満宮でした。北政所ねねが慶長十一年(一六〇六)に高台寺を創建した際、日頃崇拝していた綱敷天満宮の祭神菅原道真公を勧請して高台寺の鎮守社としたものです

開山堂

楼船廊は偃月池(えんげつち)に係る渡り廊下

開山堂

三江紹益禅師が高台寺を開山

臥龍廊

霊屋(桃山時代)

ねねが眠る

傘亭(茶室)と時雨亭

高台寺は小高い所にあるので、八坂の塔とその後ろに京都タワーも見えます。

八坂の塔

八坂の塔は法観寺といいます

八坂庚申堂

凄い数のくくり猿

歩き疲れて、休憩です(^^♪

とっても美味しかった

八坂神社

石の鳥居は高さ9.5mで自然石の鳥居としては日本最大級です。

南楼門

祇園祭の神輿渡御はここから出発します

左右に「あ」・「うん」の「随身像」がいます。

舞殿

本殿(国宝)

ご祭神は素戔嗚尊

鈴が三つ並んでいますが、中央は素戔嗚尊(スサノオノミコト)で、右は櫛稲田姫の命(クシイナタヒメノミコト)⦅妻⦆、左は八柱御子神(ヤハシラノミコガミ)⦅子⦆が祀られています。

本殿の屋根は大きくて、二重になっています(又庇)。

屋根の下に庇があるのは八坂神社だけです。

また、拝殿と本殿が一つの大屋根で覆われているのが特徴です。大屋根から三方に又庇が伸びている。これが祇園造と言われる特徴です。

悪王子支社

素戔嗚尊の荒魂を祀る

悪=強い力

素戔嗚尊の荒魂で厄除け・災難除けの御利益があるとされる

美御前社 御祭神は美しい三人の女神さまです。祇園の舞妓さん、芸妓さんや若い女性がよく訪れるようです。

円山公園

大きなしだれ桜の木が沢山ありますが、まだ蕾のままです。満開になると見事だと思います

長楽館

煙草王と呼ばれた、村井吉兵衛の別館として1909年建築。ガーディナー設計。外観はルネサンス様式の3階建。長楽館の命名は伊藤博文です。

設計者ガーディナーはのちの立教大学学長となる人です。

ここで休憩しました(^^♪

施設迎賓館の役目も担っていた、贅を尽くした造りです。

どこをとっても美しく絵になります

沢山部屋がありますが、各部屋こだわりがあり個性的で美しい テレビ「美の巨人たち」を見て、絶対行きたいと思っていたところです

テレビ「美の巨人たち」を見て、絶対行きたいと思っていたところです

苺のフィアンティーヌ~美しくて美味しい

階段はバロック様式です

美しくて美味しいスウィーツを頂き、休憩もできたので祇園に向かいます(*^^*)

祇園四条駅から京都駅に行き、駅中のデパートでお土産を買ってホテルに戻りました。

3/28

清水寺はバスで行くとすぐ近くのようですが、バスが混むという情報から、電車で行くことにしました。宿泊先のホテルが、京都駅八条口からすぐのところだったので、JRで東福寺まで行き、京阪線に乗り換えて清水五城駅下車。私は膝が悪いので、ゆっくり歩いて25分くらいだったと思います。きょろきょろしながらすぐに着いた印象です(*^^*)

出発の2日前にテレビで「究極ガイド・2時間でまわる清水寺」というのをやっていました。それをメモして、その通りに回ってみようと思いました。

仁王門 室町時代

高さ:14m 幅:10m

門の左右の代格子の中の仁王像は鎌倉時代の物

仁王門前の狛犬は左右とも「あ」です

仁王門を通る前に左手に

地蔵院善光寺堂があります。

左:地蔵菩薩 右:阿弥陀三尊 中央:如意輪観音

お堂の右側に首振り地蔵があります。

首振地蔵

首を好きな人の方向に顔を回すと叶うということ。

赤い帽子とエプロンの下は、ちょんまげに扇子を持っています。この人物は鳥羽八といいます。

岩駒(がんく)の石灯篭 八方睨みの虎

一休さんの虎退治のモデルとなったと言われています。

神獣の一つで、京都の都を守っている。青龍

後ろに見えるのが西門です。

西門の裏側からの眺め

右端に小さく京都タワーが写っていますね。

三重塔 31m 中には大日如来

かろうじて咲いていた桜を前景に

鬼瓦

南東の角のみ竜の瓦(水の神様)

隋求堂(ずいぶどう)では体内めぐりができます

さて、「2時間でまわる清水寺」でやっていた中で、見逃してしまったところがあります。鎮守堂、船体石仏群、成就前院(じょうじゅいんまえ)、月の庭です^^;

田村堂

坂上田村麻呂を祀っている

清水寺のルーツ

チケット売り場で入場券を買って、本堂に入ります(*^^*)

轟門から入ります。

額には普門閣とあります。

通路の横から音羽山が見渡せます。

本堂に入る前、左側に見どころがあります。

本堂の腰長押

腰投長押にっ串で触れて歩いたお参りの跡

堂々巡りの語源にもなったとか

弁慶の錫杖(鉄製の杖)

中:90kg 小:14kg

出世大黒天

清水の舞台からの景色

音羽の滝が見えます

振り返って、舞台から本堂の方はこんな感じです

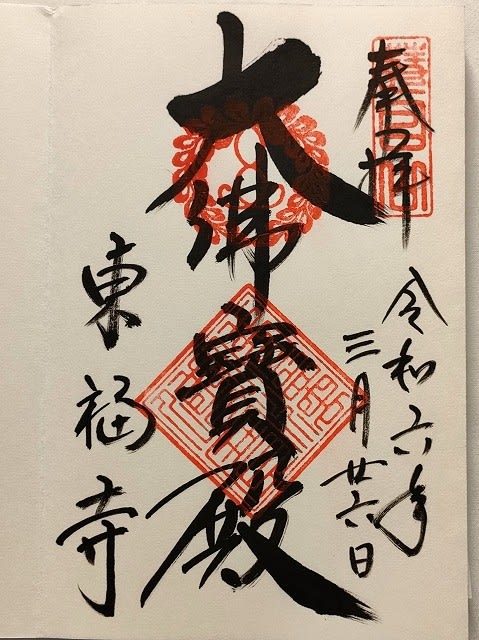

御朱印を頂くために20分くらい並びました(8時からです)

ここで初めて、御朱印を乾かすためのドライヤーを見ました。至れり尽くせりですね(^^♪

本殿の屋根の鬼瓦

阿弥陀堂

阿弥陀如来

額には常行念仏道場と書かれています

ぬれ手観音

金色水

この水をぬれて観音像にかけてお祈りをします。

奥の院

奥の院からの眺めが有名ですね

本殿と三重塔が見えますヾ(=^▽^=)ノ

さくら道を下って、子安塔へ

子安塔

子安観音で、安産祈願

ここからの景色も最高です。桜の木が沢山あります

本殿が正面から見えます

拡大してみました(^^)/

音羽の滝

上の赤い小さなお堂は倶利伽羅竜王が祀られています。

お堂の下から、湧水が出ています。

まず、滝の裏側の不動明王にお参りします。

三つの水の筋のうち、どの水を飲んでも元は同じ金色水です。私はボトルに頂いてきました(*^^*)

個の滝は僧侶の延鎮が見つけました。

音羽の滝は清水寺のルーツです。

清水の舞台の柱組が目の前に見えます

18本のケヤキの柱、かけづくりという日本古来の工法です。

横木に雨除けの板がかかっています。

石垣なんですね。

舌切り茶屋はまだ、開いてませんでした。

放生池から三重塔

手前の木は桜なんですよね~咲いていたらなぁ~

ここで終了(*´︶`*)❤

これから、八坂方面に向かいます。

清水坂

8/27

JR奈良線稲荷駅下車

目の前に鳥居が見えます

伏見稲荷大社に着いたのは、8時過ぎでした。

とってもいいお天気です

楼門

キツネがくわえているのは米蔵の鍵と言われています。

門の横には「随身像」と呼ばれる等身大の人形がが守っています。

右大臣?

こちらは左大臣でしょうか?

本殿

きれいですね~

やっぱりキツネがいますね(^^♪

ご本殿を側面から見たところです

奥社の前を右側に行くと千本鳥居です

至る所にキツネがいますね

奥社奉拝所

おもかる石

渋滞です

一瞬、人がいなくなりました!

途中には、小さな鳥居が沢山奉納されています

皆さん、願いを込めてここに来るんですね。

熊鷹社

頂上までは行かず、ここから折り返すことにしました

新池

戻ってきました

伏見稲荷大社は10:00位に出ました。

これから、参道沿いのお店などを見て回ります。

ここでしか食べられないようなので、鶉の串焼きを食べました。以前は雀もあったようです。櫛のままでは食べずらいということで切ってくださいました。暑い日だったので、ビールも(*´︶`*)❤

手焼きのいなり煎餅を今は焼いてませんでしたけど、お土産は買って帰りました。

11:00 鯖寿司を食べました~ヾ(=^▽^=)ノ

JR奈良線で桃山駅下車 12時頃だったと思います。

御香宮神社(おかのみやじんじゃ)

ご祭神は神功皇后様で古くより安産守護の神様として信仰されています

表門の上部の彫刻は、中国の「二十四孝」を彫っています。

こちらの門は、家康が住んでいた伏見城の大手門を移築したもので、入り口に伏見城大手門と書いてあります。

表門を入ってすぐの左手側に、狛犬が気になって足を止めると、「伏見義民事蹟」とありました。

形相が凄い

凄い迫力です

「伏見義民事蹟」を知ると何故、このような狛犬を作ったか分かるような気がします。

1本咲いていた桜

遠くからでも美しさが分かります(*´︶`*)❤

きれいですね~

能舞台

可愛い神馬です

安産守護

御香水は神社の名前の由来となった清泉です

ペットボトルにいただいてきました(*^^*)

絵馬堂

猿曳の絵馬を探したのですが、どの絵馬もかなり遜色していて探せませんでした。

京阪線伏見桃山駅から中書駅に行きました

長建時

竜宮城のような門が素敵です(*^^*)

ご本尊は弁財天です。

「閼伽水(あかすい)」と呼ばれる、仏に備える水があります。

1本だけ咲いていた、しだれ桜が見事でした(*´︶`*)❤

長建時の向かいには宇治川派流が流れていて、そこを十石舟という観光船で左右の美しい桜を眺めながら川下りができます。通常でしたら、咲き始めている桜も今年は全国的に遅れているんですね。

伏見は名水の街で、酒蔵が沢山あります

月桂冠大倉記念館

ここの「さかみず」と呼ばれる名水が湧き出ていて、酒造りに利用されているようです。

きれいな酒蔵が並んでいます。

十石舟がやってきました。

寺田屋

坂本龍馬が常宿としていました。

龍馬が愛用していた部屋で、ここで襲撃を受け、負傷しながらも脱出に成功した。

女将のお登勢の部屋です。

伏水酒蔵小路

飲めるかなぁ~と思いながらも、十八蔵のきき酒セットを注文しました

グラスが目の前に来たときは、大丈夫かなぁと思いましたが、それほど大きくないグラスなので、おつまみを食べながら、グイグイとイケてしまいました(*'▽')/

近鉄・桃山御陵前駅から東寺に向かいます。

この日は、東寺で、BSの夜桜生中継があるということでしたが、桜が全く咲いていないので、寄らずにホテルに戻りました。ホテルのテレビをつけると、昨年の桜を映していました(笑)

3/26~3/29 京都に行きました(*^^*)

伊丹空港についてリムジンバスに乗ると間もなく予報通り雨が降り始めました。

ホテルに荷物を預けて、大急ぎでレインコートを着て観光に出かけました。その後、雨らしい雨は降りませんでした。

JRで東福寺(一つ目の駅)へ

東福寺に行く前に、瀧尾神社に行きました

本殿には、辨財天、大黒天、毘沙門天の三御柱の大神様が祀られています。

拝殿の天井には全長8mの木彫りの龍があります。今年は辰年と言うことで特区別拝観が行われていました。

これは拝観をしないで、外から龍を撮った写真です。

東福寺

東福寺は

京都五山の第四位の禅寺です。

本堂

外から蒼龍図の写真を撮ることができました

京都市生まれの日本画家、堂本印象の作です

三門:国宝 室町時代に建立

横に階段があって、登れるんですね

二階は極楽浄土を現したお部屋になっていて、宝冠釈迦如来が祀られています

三門から本殿を見たところ

思遠池

経蔵

本坊庭園は重森三玲の作庭です

東庭 北斗七星を表現しています

本坊庭園 南庭

本坊庭園 西庭 モダンです

本坊庭園 北庭 市松模様が現代的です

通天橋 方丈と開山堂を結ぶ橋

ここから眺める紅葉は素晴らしいということです

秋になると真っ赤に染まってきれいなんでしょうね~

愛染堂

愛染明王が祀られています。

開山堂

庭園は江戸中期の名園です

臥雲橋

バスで、三十三間堂へ行きました。

正式には蓮華王院(れんげおういん)で、天台宗の古刹です。

本堂の内陣にある柱間が33あることから「三十三間堂」と通称されています。

120mと長いです

内部には縁手観音坐像と1001体の千手観音立像があります

圧巻です

門には「通し矢射場」の看板があります。

境内に稲荷社がありました。

池泉回遊式庭園があります

16:00閉門です

レインコートの中は薄着だったので、寒さと疲れで、休みたくて、お団子を食べて休憩しました。

京阪とJRを乗り継いで、京都駅に行きました。ホテルには17:00頃チェックイン(^^♪

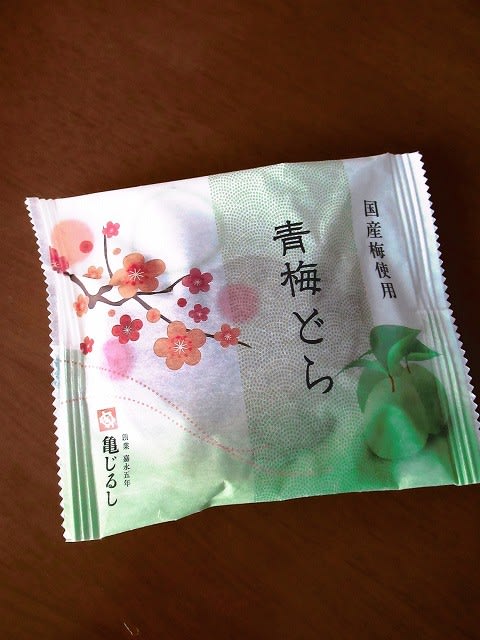

今回の旅行で買ってきたのは、甘いものばかりになってしまいましたヾ(=^▽^=)ノ

日光の方では竹皮に直接羊羹を包むところが多いようです。

しっかりした練り羊羹です。美味しい

三猿もなか

昨年購入して、食べてみたらとっても美味しかったんですヾ(=^▽^=)ノ

クルミが入っているキャラメルクリームが凄く美味しい

どこで買ったかすぐに分かるし、可愛いし、尚且つ美味しい

3/1(金)7:30集合

水戸梅まつりへ

とりあえず、写真をUP します。

説明は後日ゆっくり^^;

日光東照宮

陽明門

508の彫刻があります

唐門

眠り猫 左甚五郎作

日光 二荒山神社

日光山輪王寺

日光山輪王寺大猷院

中禅寺湖

華厳の滝

滝がほとんど見えません^^;

2/29 水戸駅横 もんどころ

お通しも含めて全部美味しかったヾ(=^▽^=)ノ

ごちそうさまでした~(*´︶`*)❤

常盤牛の炙り寿司

山盛り漬けしらす軍艦

鮟鱇の唐揚げ

常盤牛すじのもっちり焼きそば

2/29(木)

羽田空港に到着後、千葉県の成田山新勝寺に向かいました。

とりあえず、写真をUP します。

説明は後日ゆっくり^^;

香取神宮(千葉県)

息栖神社(茨城県)

鹿島神宮(茨城県)

大洗磯前神社(茨城県)

2023.10.19(木)~21(土)

佐渡ヶ島のツアーに参加しました

10/19(木)

千歳AP 9:25~新潟AP 10:35

新潟港 12:35~佐渡・両津港 15:05(フェリー)

延命寺

諏訪神社(通常無人)

ホテルの近くにあったので訪問しました。

ホテルで、アマエビ食べ放題!!

10/20(金)

大佐渡スカイラインを通って相川地区に向かいます。

大風が吹いていました。

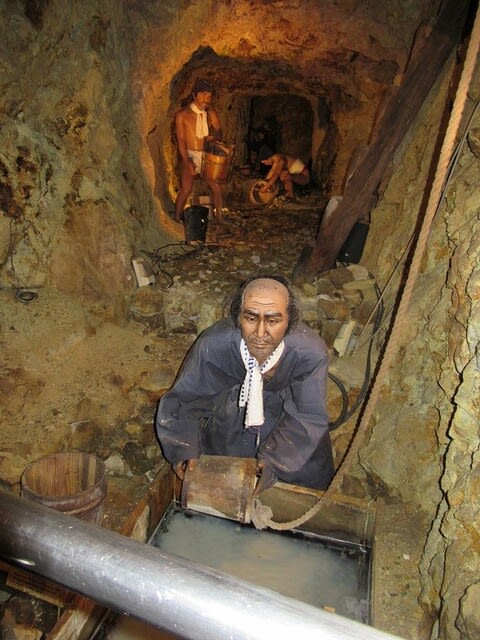

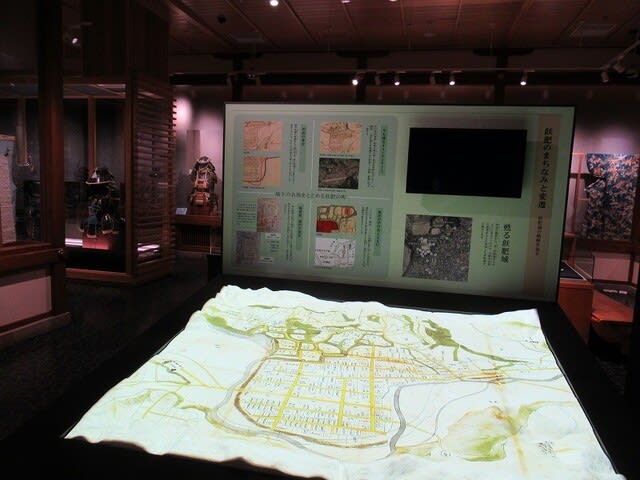

佐渡金山はユネスコ世界文化遺産の候補になっています。

佐渡金銀山は16世紀から20世紀まで、国内最大の金生産量を誇っていました。江戸時代、幕府直轄の小判の製造は江戸、駿府、京都、佐渡と4か所ありましたが、地場で産出された金で小判を造るのは佐渡のみでした。金の一貫生産と流通体制が整っていました。

宗太夫抗(そうだゆうこう)を見学

説明書きが光っています

人形を配してとても分かりやすくなっています。

北沢浮遊選鉱場

日本で最初に浮遊選工法を採用し、金を浮かせて採りだした施設です。

北沢50mシックナー

浮遊選鉱場とともに昭和の大増産を支えたこのシックナーは、不足する工場用水を確保するため、水と不純物等を分離する装置です。直径は約50mで国内で最大規模の施設でした。

バスの中から佐渡奉行所跡(復元)を撮ることができました

尖閣湾

空には重い雲が広がり、風が強くいまにも雨が降り出しそうでした。それでも、海は青くきれいです。晴れていると、もっときれいなんでしょうね~

しかし、予定していた海中透視船には乗ることができませんでした。残念です

夫婦岩

激しい雨が降ってきました。ここで、昼食に天然ブリカツ丼を食べました(*^^*)

小木でたらい舟体験

雨と風の中、湾内をちよっとだけ回りました。

傘を貸してもらいましたが、風で逆になってしまいました(>_<) おまけに被っていた帽子が吹っ飛びました。でも、回収してくださいました(*^^*)

喜八屋旅館(きはちや旅館):登録有形文化財

木造5階建

佐渡は海に囲まれているので、錆びない木造の外壁が多いです。(最近ではいろいろな外壁があるようですが)

尾畑酒造

明治25年創業の蔵元

妙宣寺

日光東照宮の塔を模した県内唯一の五重の塔で知られるお寺。国の重要文化財の自筆の細字法華経と日蓮聖人書状があります。

トキのテラス

10/21(土)

トキの森公園(8:30開園)

ガラス越しに トキが餌を啄ばんでいました。

二ツ亀

大野亀

帰りはジェットホイルだったので早かった(*^^*)

佐渡・両津港 13:45~新潟港 15:10

新潟AP 18:05~千歳AP 19:15

今回は、天候に恵まれず、尖閣湾懐中透視船によるクルージングはできず、琴浦洞窟・青の洞窟クルーズも中止。たらい舟も乗っただけで、楽しむ余裕はありませんでした。帰る日も雨は確実だったので、3日目に行く予定のところ2か所を前倒しで2日目に見学。海が荒れるとフェリーは大丈夫でもジェットホイルは運航出来ない事が多いので、フェリーに変更になってもいいような時間配分での行動となりました。大野亀からの帰りにジェットホイル運航の連絡が入りました。かなり、心残りの旅行になってしまいました

6/4(日)~6/6(火)

全国旅行支援適用ツアーに参加しました。

6/4(日)千歳空港~仙台空港(12:15)

まず、鹽竈神社(しおがまじんじゃ)に行きました。

古くより、東北鎮護・陸奥国一之宮として朝廷をはじめとする崇敬を集めています。

左官と右官と別官にそれぞれ違う神様を祀っています。

こちらは別官です

志波彦神社(しわひこじんじゃ)

鹽竈神社の別宮本殿に遷祀され、昭和13年に御遷座。

次に、松島に行きました(*^^*)

松島は2021.10月に行っているので、前回行っていない所に行きました。なので、瑞巌寺や円通院、五大堂などには行きませんでした。その時の様子は、リンクから見てくださいね♪

観瀾亭(県有形文化財)

伊達政宗が豊臣秀吉から拝領した伏見桃山城の茶室を二代藩主忠宗が移築。歴代藩主のお休み処だったと言われています。

床の間の黄金の襖絵は国の重要文化財に指定されています。

松島を眺めながら抹茶をいただく事ができます

松島遊覧船が見えます

セコイアの化石

どんぐりころころ歌碑

童謡「どんぐりころころ」は松島出身の青木存義が作詞しました。

細やかな青いもみじが美しい

この後、紅蓮屋というお菓子屋さんに行ったのですが、本日分は売り切れと言う事でした(残念)

宿泊は鳴子温泉郷の鬼首温泉です

リゾートパーク・ホテルオニコウベ

スイス風のインテリアで、とっても素敵なホテルです

この素敵な内外装を維持していってほしいと思います♪

6/5(月)

鳴子峡

全長2.5km、深さ100mの渓谷

今回メインイベント!

銀山温泉は山形県尾花沢市にあります。

かつて銀山で栄た地ですが、江戸時代早々に採れなくなりました。

銀山川に沿うように大正から昭和初期に建造された情緒ある和風旅館が立ち並んでいます。端から端までわずか300mです。

1986(S61) 家並み保存条例

1989(H元) ガス灯設置

2001(H13) 電線地中化

銀山温泉の情緒は温泉街の皆で高めてきました。

何と言っても左官職人による鏝絵(こてえ)が素晴らしい

能登屋旅館 1892創業 登録有形文化財

4層望楼付き入母屋造りで、客室は書院造ですべて造りが違います。看板の“木戸佐左エ門”は創業者の名前で、これも鏝絵です。

左端の屋根が掛かっている富士山の絵も鏝絵です

入り口の大理石や、その上の木目の手すりなども鏝絵です。外観はすべて鏝絵なのです!(*´︶`*)❤

凄すぎますヾ(=^▽^=)ノ

古山閣 江戸中期創業

外観にずらりと鏝絵が並んでいます。

左端上部の上に屋根がある宝船の鏝絵は90年近く修復無しと言う事です。左右の屋根付きの文字(右側は内湯古山閣)も鏝絵です。

入り口横には神社のようなところもありました(*^^*)

こちらの豆腐屋さんで、立ち食い豆腐を頂きました。冷えていて美味しかった(*^^*)

道の駅寒河江(さがえ)

日本一さくらんぼの里

お土産屋さんや、食事スペースなどがある、大きな道の駅です。トルコ館があるので、ここでケバブでも食べようと思っていましたが、休業中で残念!、代わりに冷やしラーメンを食べました(*'▽')/

宝珠山立石寺(ほうじゅさんりっしゃくじ)

創建860年

慈覚大師が開いた天台宗のお山です

通称、山寺入口には登山口と書かれています

以前、今よりも元気だった時に(笑)、山頂の奥の院まで行っているので、今回はほんの入り口で引き返させていただきました。

根本中堂 国指定重要文化財

招福布袋尊

松尾芭蕉の象と句碑がありました

“閑さや岩にしみ入る蝉の声”

山門

ここから大仏殿のある奥の院までの石段は800段を超えます。

姥堂 登ったのはここまでです

日枝神社

5月17日に山寺山王祭が行われます

蔵王

刈田嶺神社 奥宮(かったみねじんじゃ)

山の上の方に見えます。風が強く時間もぎりぎりだったので、割愛させていただきました。

秋保温泉に宿泊

規模もあり、いいお宿でした(*^^*)

本物の鎧です(*´︶`*)❤

6/6(火曜日)

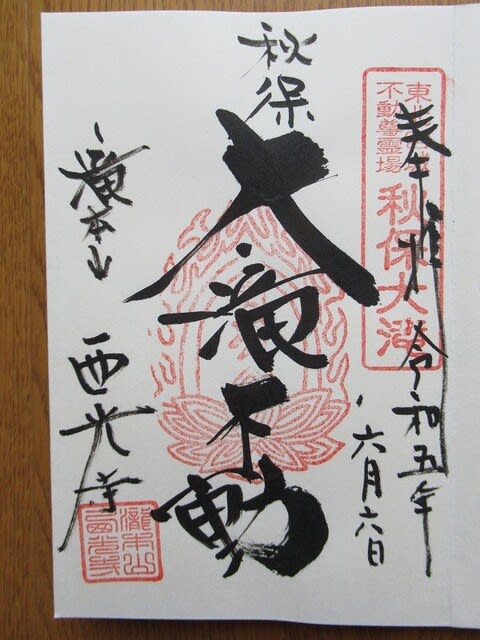

秋保大滝に向かいます

この鳥居の奥に滝本山西光寺があり、さらに奥に歩いていくと、秋保大滝があります。

「滝本山西光寺」は、山形県山寺の立石寺の奥の院とされています。

不動明王坐像

像高3.30m 黒々とご立派な金銅座像です

秋保大滝

かわまちてらす閖上に行きました

2019年オープン

かわまちてらす閖上がある、名取市は東日本大震災で津波に襲われた街です。

閖上港付近の津波は8.5mに達したそうです。

津波は内陸部までさかのぼり、仙台平野に広がる平たんな町に逃げ場はほとんどなく、閖上地区を含めた名取市全体では1000人近い市民の尊い命が失われた。とてつもない量のがれきの町となった沿岸部は復興が遅れたと言う事です。かわまちてらす閖上に行くまでの間、かさ上げされた所に新築の家が立ち並んでいました。

近くに、東日本大震災復興伝承館がありましたが、残念ながら休館日でした。

名取川沿いにお店が立ち並んでいて、テラス席でゆっくり景色を眺めながら飲食できたりするのですが、時間が早すぎて開いていませんでした(残念)

佐々木酒造という老舗蔵元があり、宝船 浪の音を買いましたヾ(=^▽^=)ノ

仙台空港13:40発

千歳空港15:00着

3/13(月曜日)二日目

午後からは雨予報の天気です(^-^;

ホテル出発後、茨城県に向かいました

笠間稲荷神社

日本三大稲荷神社

楼門

東門

絵馬殿

大絵馬や奉納額が納められています

道の駅かさまで買い物をしました

笠間市は栗の生産が日本一と言う事で、栗のスイーツなど新鮮で美味しいものがたくさんありました。帰る日なので、その日期限の食べ物や野菜をたくさん買いました。初めて野菜を買って飛行機に乗ったかな(笑)

また、笠間市は焼き物の街でもあり、窯元が並ぶ焼き物通りやギャラリーもたくさんあるようです。

昼食後、水戸の偕楽園に向かいました。

途中から予報通り雨が降ってきました。

残念(>_<)

偕楽園を造った徳川斉昭像

梅の満開は過ぎていて半分くらい枯れていたところに、雨と言う事でとても残念です。

晴れていると野立てでも行われたのでしょうか。

梅の枝ぶりが凄いですね~

晴れていたらなぁ~

千奕台(せんえきだい)

「千波湖を含めた眼下の広やかな自然の景観を楽しみながら、囲碁や将棋に興じて鋭気を養ってほしい」。領民に対する斉昭の思いが顕れる象徴的な一角。石造りの碁盤、将棋盤、卓石、琴石などがあります。

好文亭

高台に建っていて、ここからの眺めも最高のようです。

孟宗竹林

常盤神社 偕楽園の向かいにあります

平安時代から続く料理の儀式「包丁式」が)で開かれていました。包丁式は右手に包丁刀、左手にまな箸を持ち、神にささげるため、手を触れずに食材をさばく儀式。ほぼ終わりという時で、雨も凄かったし、なかなか見ることができない儀式なので、ちゃんと見たかったです。残念です。

東湖神社(常盤神社境内)

弘道館

水戸藩の藩校として全国一の規模を誇ります。梅の名所としても有名です。

雨がひどくていい写真が撮れていません(^-^;

大手門(復元)

水戸城跡に続く門です

徳川斉昭像は至る所にあり、水戸では愛されていたことが分かります

明利酒類別春館

楽しかった1泊2日の旅行は終わりました

茨城空港17:40発で新千歳空港に向かいました

22023.3/12~3/13

日本三名園・偕楽園に咲き誇る梅の花の鑑賞と、世界遺産日光東照宮参拝の旅に行きました(*^^*)

3/12 千歳空港→茨城空港

茨城から栃木県に移動

世界遺産日光東照宮へ向かいました

まず、日光山輪王寺三佛堂に行きました。先手観音、阿弥陀如来、馬頭観音が安置されていました。

大護摩堂では護摩祈祷が行われていました。

輪王寺を通り、日光東照宮に行きました

一の鳥居を抜けると五重塔がありました

表門(仁王門)

仁王像と立派な彫刻があります

ここから先は有料になります

神厩舎

有名な三猿です

①見ざる②言わざる③聞かざる

実は、七猿いるのだそうです(ここに七猿彫られているわけではない)

④交わざる⑤叶わざる⑥いとわざる⑦思わざる

三神庫

三神庫の壁に想像の象があります

陽明門

精巧でとても美しい

青い額には家康公の神の号東照大権現と書かれています

豪華絢爛、細かい彫刻がびっしりです

じっくり見ているときりがない

陽明門には508の彫刻があるそうです

天井に描かれているのは龍です

門を守っているのは、右大臣と左大臣です

帰るときに見えるのは金の狛犬です

陽明門の先に唐門が見えます

唐門

眠り猫

左甚五郎作と伝えられています

奥の院に通じる入り口の上にあります

眠り猫の裏側には雀の彫刻です

赤い廊下を通って拝殿に行きました(中は撮影できません)

二荒山神社、大猷院へ続く道です

二荒山神社

時間がなくてお参りしていませんm(__)m

輪王寺・大猷院(だいゆういん)

大猷院は徳川家光公の廟所です

二天門

陽明門を模して造られたと言われています

陽明門よりシックに作られています

唐門

こちらも東照宮の唐門に似ています

.

宿泊は宇都宮市の駅前・東口のホテルです

夕食は餃子の食べ比べをしようと言う事になりました

まず、駅中のみんみんに行きました

焼き餃子と水餃子 美味しいです

こちらの水餃子って皮が薄いのですね

駅の西口側に行きました

香蘭

酢と胡椒で食べました

餃子通りに行きました

まだ19時を回ったばかりなのに、売切れのお店が多いです

目的のお店に行けなくて残念

来らっせ本店にいきました

宇都宮餃子会が運営するところで、人気店の餃子を一度に楽しめます

屋台のように頼んで支払すると席まで持ってきてくれます

食べたのは、めんめん、さつき、龍門です

どれがどれか分からなくなりましたが、それぞれ個性的で、美味しかった(*'▽')/

このビールがとても美味しかった(*´︶`*)❤

満腹になりましたヾ(=^▽^=)ノ

ホテルに帰る途中、駅近く肉餃子の大衆餃子酒場に入りました

なんと!二人共ここが一番良かったのです

北海道の人は野菜餃子よりも、肉餃子が食べたいんです 味も美味しかった(*'▽')/

味も美味しかった(*'▽')/

もうお腹いっぱいで、これを半分の3個しか食べられなかったけど、ここが一番美味しかった(*´︶`*)❤

2022.12/7~12/10

3泊4日ツアーに参加しました。

12/9 フリータイム

JR日南線で青島神社へ行きました。約30分

最初に迎えてくれたのは幸せの黄色いポストです

橋を渡って青島に向かいます。

青島は鬼の洗濯岩に囲まれています

青島神社

神話に登場する山幸彦夫妻を祀ることから、縁結びや安産、航海安全などにもご利益があります。

縁結びの神様と言う事で、ハートの絵馬です(*^^*)

青島発10:33のバスで鵜戸神宮へ向かいました。

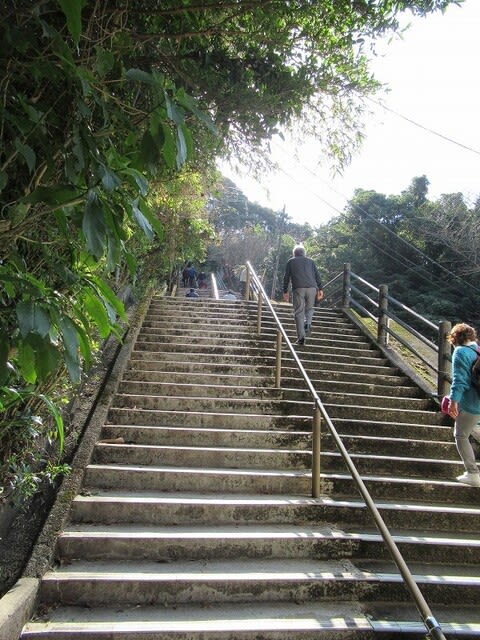

約35くらいで鵜戸神宮のバス停に到着。すぐに階段を上ります。

八丁坂の入り口がありました

トンネルも抜けます~先が見えませんが、

右側には本殿まで徒歩で15分という看板があり、安心して進めました(笑)

神門

桜門

修復中で門はくぐれず、横から入ります。

横から入って桜門を見上げたところです~とてもきれいです

玉橋

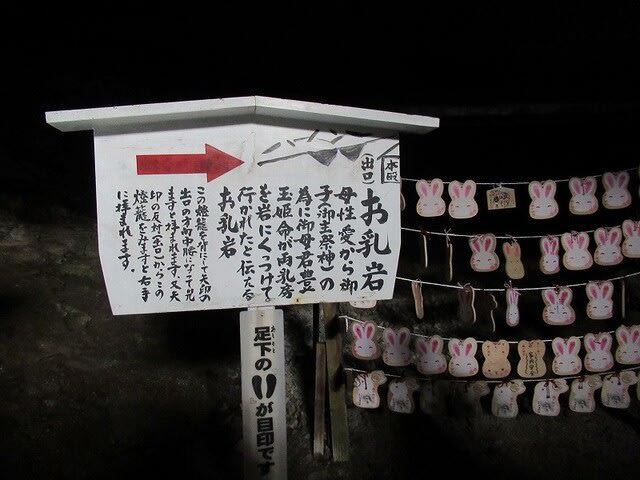

うさぎは

運の石

夢にまで見た、鵜戸神宮~鵜戸岬の突端、断崖の洞窟に朱塗りの鳥居が見えてきました。この光景は、ガイドブックにも見られる定番アングルです

ここは急です!

本殿です

朱塗りの美しい本殿です

本殿の裏にお乳岩があります。

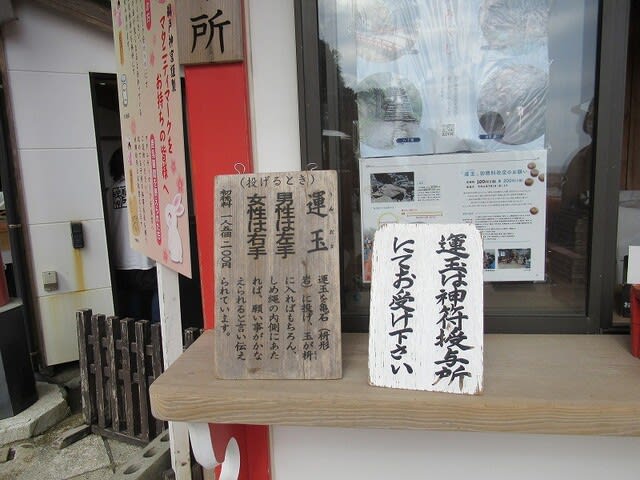

運玉で願い事を叶えよう

運玉は5つです。

霊石亀石には枡形のくぼみがあり、そこに「運玉」を投げ入れる事が出来れば、願いが叶うというものです。

見事外れです。難しいです(^-^;

奇岩

鵜戸神宮一帯の地層は約800年前の海底に砂や泥が堆積してできた地層からできています。

下から見上げると、こんな感じで、ここを下って社殿に行きます(*^^*)

鵜戸稲荷神社もありました

鵜戸稲荷神社

宮崎交通で鵜戸神宮から飫肥(おび)に向かいます

14:00 日南市の飫肥に着いて、まず腹ごしらえです。

迷いながら、教えてもらい、やっとたどり着きました。

武家屋敷伊藤邸

生まぐろ丼まぶし

まずお刺身でいただきます。その後、タレをまぶして丼ぶりにします。最後はお出汁をかけてお茶漬けにします

マグロの生きのよさに感動です

これなら、どうやって食べても美味しいヾ(=^▽^=)ノ

羽釜で炊いたご飯も美味しかった(*'▽')/

急いで、お昼を食べて、時間がないのですが、どちらに向かって行けば良いのやら(^-^;

飫肥は江戸情緒が残る街で、国の伝統的建造物保存地区に指定されています。城下町という事で、街並みは素敵です。

立派な石垣も見られます。

わきの水路には大きくて美しい鯉が泳いでいました

途中に観光協会を見つけて、泣きつくように教えてもらいました(笑)

すると、ボランティアの観光ガイドの方が、道案内してくださいました。

帰りのJR時間が気になって仕方ないのですが、ガイドさんには時間をお知らせしているので、半分安心して回りましたけど・・・・

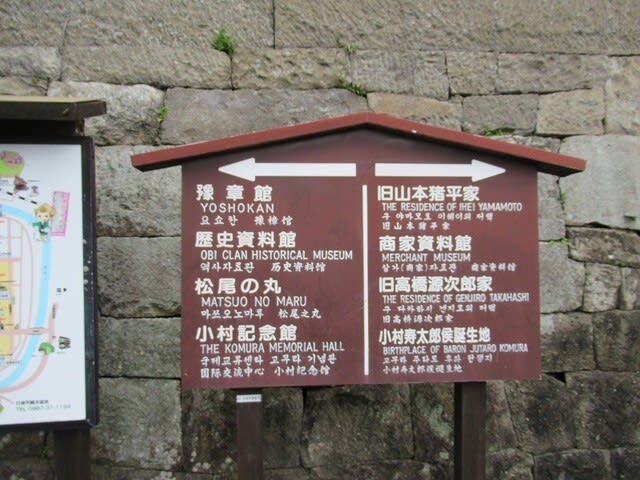

豫章館(よしょうかん)

明治2年に造られた藩主伊東家の住まいで、広い屋敷地に主屋や御数寄屋・雑舎・蔵を配し、入口には薬医門を構えています。時間がなくて入っていません(>_<)

小村寿太郎記念館

小村寿太郎は日英同盟を結び、日露戦争後の講和会議ではう全権大使としてポーツマス条約を締結。

また、明治時代、最大の課題であった不平等条約を改正し関税自主権を回復。その功績で日本は名実共に独立主権国家として諸外国と対等な立場に立つことができるようになりました。

飫肥出身の彼の功績を紹介しています。時間がなくて入っていません(>_<)

飫肥城大手門

1871年(明治 4 年)に取り壊された後、1978年(昭和 53 年)復元されました。

飫肥城は天守閣のない山城です。

戦国時代には島津氏と伊東氏による攻防の舞台となり、江戸時代には伊東氏5万1千石の居城になりました。明治維新後に建造物の大半が取り壊されたが、1978年に大手門が復元されました。

この方が案内してくださいました(*´︶`*)❤

感謝ですm(__)m

飫肥杉

飫肥杉の特徴は、樹脂を多く含んでいて為弾力性があり、湿気に強く腐れにくく、曲げに耐え加工しやすいということで、江戸時代には船の材料に使われていたそうです。

飫肥城資料館

古地図や甲冑、日本刀、着物や飫肥藩の関係資料が展示されています。

古い鳥居がありました。

飫肥駅

観光ガイドさんは、時間のない私達のために、最大限の案内をしてくださいました。飫肥の魅力を熱くご説明下さり、車で飫肥駅まで送ってくださいました。感謝しかありません

飫肥の歴史ある街並みと、同じくらいガイドさんのお人柄が心に残っています。本当にありがとうございました。

今思えば、JRを1本後に延ばせばよかったなぁ~という事です。1本遅らせると宮崎に着くのが、7時になってしまうので、考えてもいませんでした。宮崎着が7時でもいいから、飫肥をもっと見たかった。北海道には無い街並みで、ゆっくり歩いて、豫章館や小村記念館にも入りたかった。ガイドさんが飫肥焼食べたいというと、連れて行ってくださり、時間がないので2個だけ買って、ホテルで食べたのですが、ものすご~く美味しかった。明日は帰るのだし、1日くらいおいても大丈夫だろうから、もっとたくさん買ておけばよかった。帰ってきてガイドブックを見ると、厚焼卵が有名だったようなので買いたかった。心残りがたくさんあります。心残りを、いつか埋められることを願っています(*^^*)

18時頃宮崎駅に着きました。

ホテルに戻る途中の餃子居酒屋で、チキン南蛮を食べました。ふわふわで、ものすご~く美味しかった。これが本当のチキン南蛮なのですね(*^^*) 最高です

鹿児島県へ

黒酢の里 角志田に行きました。黒酢が壷の中で熟成されています

桜島港発(11:30)~鹿児島港着(11:45)

晴天ですヾ(=^▽^=)ノ

城山展望台から見た桜島です

鹿児島市天文館通りでフリータイム(90分)です。

ここで昼食をとりました。

豚とろラーメン

西郷隆盛像

照国神社

鹿児島空港~羽田空港~千歳空港(21:35)

ずっと晴天に恵まれ、とてもいい旅行でした。九州は暖かくて北海道の春と同じでした(^^♪

2022.12/7~12/10

3泊4日ツアーに参加しました。

12/7(水)千歳空港~羽田空港~宮崎空港

空港から20分くらいで堀切峠へ

国道220号は「日南フェニックスロード」と呼ばれています。堀切峠からは日光灘が一望でき、波状岩の鬼の洗濯岩と水平線が望めます。鬼の洗濯岩は時間的に海水で覆われ、少しだけ形状が見える状態でした。

道の駅フェニックスで、マンゴーソフトクリーム

宮崎市内のファミレスで宮崎牛を頂きました(ツアー代金内です)

12/8(木)

ホテルを8:20出発

大御神社(おおみじんじゃ)9:30着

天照大御神を御祭神とする古社で、日向のお伊勢さまと言われています。

社殿は柱状岩の上に建っています。

日本最大級のさざれ石があります。

大御神社の境内には鵜戸神社があります。

急な階段を下ります。

赤い社殿前で入り口を振り返ると天に白龍が昇るように見えます。

展望台には願いが叶うクルスの鐘があります。

クルスの海

巨大な柱状岩が波の浸食によって裂け十字に見えます。また、隣の岩礁と合わせると「叶」の文字に見えることから、ここで祈りを捧げると願いが叶うと伝えられています。

道の駅:北川はゆまで昼食

しらす丼がとっても美味しかった(*^^*)

天岩戸に行く途中、きれいに整備された棚田が見えました(バスの中から)

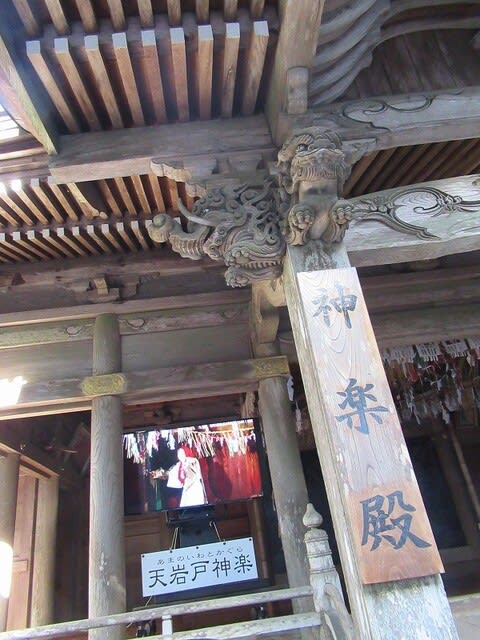

天岩戸神社 13:20~14:25

天岩戸伝説を伝える神社。

アマテラスオオミカミが隠れたとされる洞窟「天岩戸」をご神体とする西本宮、そこから15分の場所にあるオオミカミを祀る東本宮があります。

↓ は西本宮です。

拝殿の裏手に天岩戸神話“天上界で悪さばかりしていたスサノオノミコトに困り果てた太陽の神アマテラスオオミカミガ怒って岩戸の中にかくれると、世の中はまっくらになりました。そこでアメノウズメノミコトが岩戸の前で神楽を踊ると、アマテラスオオミカミガ岩戸から出てきて世の中が元に戻ったというお話”

拝殿の裏手にはこの天岩戸神話の舞台である、ご神体の天岩戸が拝観できます。宮司さんが「天岩戸遥拝所」へ案内してくださいました。川の向こう側に長い締め縄が張ってある岩戸が見えました。非常に神聖な場所と言う事で、絵葉書さえありませんでした。

神楽殿

遊歩道を通り天安河原(あまのやすかわら)へ向かいます。

渓谷を進んでいくと石を積んでいるのが見られます。

10分くらい歩くと天安河原宮が見えてきました。

間口40m奥行30m

天安河原宮の御祭神は八百万の神々です。八百万の神々が集まったという神話に基づいています。

石にも神様が宿っていると言う事で、人々は石を積んで願い事をしています。

高千穂峡 14:45~15:45

高千穂三段橋の一番下の神橋から上の二段を眺めたところです。

おのころ島

昔この池には桜川神社があり鵜の鳥はこの社に仕える神聖な霊鳥であったと伝えられています。

見えてきました~(*'▽')/

真名井の滝

とても美しい

18時過ぎにホテルに着き、明日のフリータイムの出発時間を調べにJR宮崎駅に行きました。その後、ホテル近くに地鶏炭火焼の有名店があったので行きました。

ぐんけい本店

ぷりぷりでふわっと美味しい(*´︶`*)❤

最高ですヾ(=^▽^=)ノ

直営農場で育てた宮崎地鶏を使用