大阪・関西万博、開幕しましたねえ

大阪に開催地が決まっても、ふーん…という感じでしたが、あの世界一大きい木造建造物となる「大屋根リング」が発表されると、それは見てみたいなあ、と思ったものです きっとあの中に立つと、圧巻でしょうね

きっとあの中に立つと、圧巻でしょうね

私は、前回の東京オリンピックの年に小学校に入学。大阪万博の年に中学1年生になりました。そういう意味で、私は「ああ私は、すべてが右肩上がりでどんどん発展していた『古き良き昭和』の中で成長したんだな」と、しみじみ感じています。

1970年の大阪万博の開催が決まって以降、大阪の町には桜の花びらをモチーフにした(と思っていましたが)シンボルマークが溢れ、あちこちの店ではシールなども配布してくれたことを覚えています。私はとてもワクワクして、そのシールを木製の勉強机に貼っていました

とにかく、当時、皆が開催を待ち遠しく思っていたように思います。何せ、海外旅行なんて「 夢のような世界

夢のような世界 」のお話でしたのでね。そんな時代に、世界のたくさんの国々が、待っているだけで大阪にやって来てくれる

」のお話でしたのでね。そんな時代に、世界のたくさんの国々が、待っているだけで大阪にやって来てくれる そんなイメージでした。

そんなイメージでした。

ちょっと話が脱線しますが。

あの頃、テレビの人気番組に「アップダウンクイズ」というものがありました。そのクイズのオープニングは、司会者が「夢のハワイへのご招待、アップダウンクイズ 」満面の笑顔で叫ばれます。

」満面の笑顔で叫ばれます。

応募して選ばれた回答者6名(だった、かな)が「ゴンドラ」と呼ばれる上下への可動式の1人用の箱のような乗り物に乗り、早押しで回答。正解すると、1段上がり、間違うと一気に下まで落ちる。みごと10問正解すると、くす玉が割れて…

会場にはスチールギターのハワイアンミュージックが流れ、他の回答者そっちのけで、セレモニーに移るのです。

10問正解者の前には、なんちゃってタラップが運ばれ、本物のJALのCAさんがミニ丈の制服姿で、造花のレイをもってタラップを登っていき、レイをかけてゴンドラを開ける 10問正答者は、もう「ハワイへの一歩」の気分です…

10問正答者は、もう「ハワイへの一歩」の気分です…

そう、まさに今では一般的とのイメージのある海外旅行地ハワイでさえ「夢のハワイ」だった時代でしたのでね。

話を戻すと… 万国博覧会で、いろいろな国のパビリオンが建設され、開催期間中は、その国からやってきたコンパニオンさん達もやってくる 「Hello!」はまだしも、「Bonjour!」も「Buenos dias!」も「Buongiorno!」も、映画の中の言葉でしかなかったですから。ちなみに「你好 ニーハオ!」はまだありませんでした。日中国交正常化は、この万博の2年後、1972年のこと、でしたので。

「Hello!」はまだしも、「Bonjour!」も「Buenos dias!」も「Buongiorno!」も、映画の中の言葉でしかなかったですから。ちなみに「你好 ニーハオ!」はまだありませんでした。日中国交正常化は、この万博の2年後、1972年のこと、でしたので。

私は、学校から1回、母と一緒に3回、両親と1回、計5回、万博会場に足を運びました。

大阪は小さな県ですが、縦には長く、私の生まれ育った「堺」は大阪市の下、大阪府の地図でいくと真ん中よりちょっと下、というところで、万博会場までは片道ゆうに1時間半はかかりました それでも、往路はいつもワクワク、復路は夢見気分でねえ

それでも、往路はいつもワクワク、復路は夢見気分でねえ

学校の創立記念日の5月12日に、初めて万博に行き、母と太陽の塔の前に立った時には、感激で泣きそうになったことを今でもよく覚えています 今、こうしてキーボードを打ちながらもウルウルします

今、こうしてキーボードを打ちながらもウルウルします 太陽の塔はかなり不思議な容姿で、芸術を理解する能力の低い私には、何を意味しているのかはよくわかりませんでした。でも、入場ゲートを入ってすぐの広いスペースの、大きな天井を貫いて前を見る金色の顔。左右に腕状のものを広げて立つ姿は、とにかく、ものすごいインパクトでした

太陽の塔はかなり不思議な容姿で、芸術を理解する能力の低い私には、何を意味しているのかはよくわかりませんでした。でも、入場ゲートを入ってすぐの広いスペースの、大きな天井を貫いて前を見る金色の顔。左右に腕状のものを広げて立つ姿は、とにかく、ものすごいインパクトでした

「人類の進歩と調和」それが、あの万博のテーマでした。2025年の今、著しい進歩を遂げた世界ではありますが、いまだに「調和」とはほど遠く、世界のあちこちで不協和音が生じていることは一地球人として、残念でなりません…

毎回、たくさんの驚きと学びをたくさんたくさんもらった万博でしたが、広い会場をまわるのは本当に大変でした その大きな理由は、「履物」にあったのだよなあ、と今振り返って思います

その大きな理由は、「履物」にあったのだよなあ、と今振り返って思います

今ではすっかりタウンシューズとなった「スニーカー」ですが、当時はスニーカーという言葉さえなく、このタイプの靴は「運動靴」と呼ばれ、本当にスポーツをする人や、近所の学校に通う中高生以外には無縁の履物でした。あの頃は、大人は本革のビジネスシューズ、ヒールのあるパンプスを履いていて、電車通学をするような中高生はコインシューズと呼ばれるタイプの靴を履いていたものです

もし、あの頃に「歩くことを科学的に考慮したソールのスニーカー 」があったならば、きっともっと楽にまわれたれたことでしょうね。

」があったならば、きっともっと楽にまわれたれたことでしょうね。

そんな素晴らしい万博でのあれこれの思い出ですが、そんな中でも、私が最も印象に残ったことは、じつは外国のパビリオンでも、国内企業の目をひく展示品でもありませんでした。

それは何かというと…7月に母と会場を訪れた時、急に降り出した雨の中での出来事。「豪雨とも言えるような強い雨の中、傘もささず、裸足でキャーキャーはしゃぐティーンエイジャー達の姿」でした

私だけではなく、へばりつくようにパビリオンの壁にくっついて雨宿りをしている日本人達は、呆然とその様子を眺めていました…

雨が降れば傘をさす それは今でもそうですが、私が思うに、昔はもっと「小雨でも傘をさした」ように思います。今では、ちょっとした雨であれば、傘をささずに歩く人の姿は少なくはありません。ちょっと横断歩道を渡るとか、駅まで、ビルまで、傘をささずに小走りで歩いている姿…

それは今でもそうですが、私が思うに、昔はもっと「小雨でも傘をさした」ように思います。今では、ちょっとした雨であれば、傘をささずに歩く人の姿は少なくはありません。ちょっと横断歩道を渡るとか、駅まで、ビルまで、傘をささずに小走りで歩いている姿…

それは、日本の社会や暮らしがこの50年でかなり欧米化がしていることもその一番の理由でしょうが、私達が日常に着ている装いの変化にもあるのかも、と思いました

洋服の素材、化学繊維の進化は著しく、速乾性に長けたものも多いですし、装いそのものも履物同様、大きく変化しました。「普段着と、外出着(よそいき)」の区別もそれほど大きくなくなりましたしねえ…

いずれにせよ、雨の中で大はしゃぎするティーンエイジャーの姿は、当時の私にとって「外国そのもの」のように思えました。まるで、アメリカのテレビドラマのワンシーンを見ているようでした…

両親も他界し、実家もなくなった今、大阪はすっかり遠いところになりました。母が亡くなるまで、毎月欠かさず、2泊3日で帰省していたのは信じがたいです。

夫は、中学や高校の同窓会にも毎年顔を出し、大阪とは今でも「馴染み」ですが、私はなかなか同窓会にも進んで行く気にもならず…

叔父や叔母が高齢になっていることを思えば、何か敢えて用事を作り、親戚周りをする方が良いよな、と思うのですが、腰は重いです

こんな感じなので、ニュースを興味深く見ながらも、きっと万博の会期は終わってしまいそうですが、1970年の開催時と同じく、何とか無事に「惜しまれながら」終わるような万博であって欲しい、と心から願っています

当時、夫は企業家達の趣味のトライアスロンチームに所属していて、その年の7月は初の試み「メンバー家族と一緒に伊江島合宿」をしていたのでした。事故は、その最終日に起こりました。

当時、夫は企業家達の趣味のトライアスロンチームに所属していて、その年の7月は初の試み「メンバー家族と一緒に伊江島合宿」をしていたのでした。事故は、その最終日に起こりました。 」と言われ… 私はホテルの部屋の天井を見ながら、一睡もできませんでした。

」と言われ… 私はホテルの部屋の天井を見ながら、一睡もできませんでした。 があったのですよね

があったのですよね そのうちに、利用便で数回顔を合せるCAの方に「ご主人様、お加減はいかがですか?」などと聞いていただき、ほんと、苦笑でした

そのうちに、利用便で数回顔を合せるCAの方に「ご主人様、お加減はいかがですか?」などと聞いていただき、ほんと、苦笑でした 今度は、夫。たまたま忙しさを理由に、胃の内視鏡検査を1回スキップし、2年半ぶりに検査をしたところ… 食道ガンが見つかりました

今度は、夫。たまたま忙しさを理由に、胃の内視鏡検査を1回スキップし、2年半ぶりに検査をしたところ… 食道ガンが見つかりました ガン保険には加入していました。「いち早く

ガン保険には加入していました。「いち早く

先週、都心でも朝、急に「雹」や「雪」が降り出し、びっくり仰天したことがウソのようです。いよいよ、全国から桜開花の便りも始まりました。それでも、この時期の気候は不安定。「花冷えの日」もあるので、今年は比較的、長く桜が楽しめるのでしょうか

先週、都心でも朝、急に「雹」や「雪」が降り出し、びっくり仰天したことがウソのようです。いよいよ、全国から桜開花の便りも始まりました。それでも、この時期の気候は不安定。「花冷えの日」もあるので、今年は比較的、長く桜が楽しめるのでしょうか

もちろん、フレームの値段の違いが価格に反映されるのは当然です。でも、仕上がり価格の違いは、同じ種類のレンズを入れるにも関わらず、「レンズそのものの値段の違い」から生じる価格の違い、だったのです

もちろん、フレームの値段の違いが価格に反映されるのは当然です。でも、仕上がり価格の違いは、同じ種類のレンズを入れるにも関わらず、「レンズそのものの値段の違い」から生じる価格の違い、だったのです

「問題集テスト」というくらいですから、テストの問題は問題集に出ていた問題だけが出題されるわけ、です。想定外の難問、奇問が出題されるわけではない

「問題集テスト」というくらいですから、テストの問題は問題集に出ていた問題だけが出題されるわけ、です。想定外の難問、奇問が出題されるわけではない

まずは、これが「つるつる、ピカピカ」の状態です。私のスマホカバーの柄が写り込んでしまっているので、中央部分が黒く見え、私の手まで見えています(失礼)

まずは、これが「つるつる、ピカピカ」の状態です。私のスマホカバーの柄が写り込んでしまっているので、中央部分が黒く見え、私の手まで見えています(失礼) これが、ビュラン彫りを施した、上の写真と同じピアスです。じつは、さっきのつるつる。ピカピカの側が裏側。こちらが、ピアスの表側です。

これが、ビュラン彫りを施した、上の写真と同じピアスです。じつは、さっきのつるつる。ピカピカの側が裏側。こちらが、ピアスの表側です。 最後がこちらです。わかりづらいかもしれませんが、この彫りは、直線の一方方向ではなく、ランダムな方向に彫られていること… 見えますかねえ?

最後がこちらです。わかりづらいかもしれませんが、この彫りは、直線の一方方向ではなく、ランダムな方向に彫られていること… 見えますかねえ?

このシーズンが受験の時期なんて、先生が言わないでください

このシーズンが受験の時期なんて、先生が言わないでください 紅梅とメジロ、です。長い間、見とれました…

紅梅とメジロ、です。長い間、見とれました…

立春あたりからの猛烈な寒波襲来。たくさんのニュースが飛び込みました。中でも北海道の帯広等、比較的雪の少ない地域、道東の大雪の映像は想像を絶するものでした

立春あたりからの猛烈な寒波襲来。たくさんのニュースが飛び込みました。中でも北海道の帯広等、比較的雪の少ない地域、道東の大雪の映像は想像を絶するものでした じつはまさにその時、夫は仕事で釧路にいて… 羽田に戻る便は全便欠航。結局、丸1日、釧路に足止めになりました

じつはまさにその時、夫は仕事で釧路にいて… 羽田に戻る便は全便欠航。結局、丸1日、釧路に足止めになりました

これが大聖堂です。

これが大聖堂です。 大聖堂の中、祭壇です。祭壇の正面には聖ヤコブの像があります。

大聖堂の中、祭壇です。祭壇の正面には聖ヤコブの像があります。 巨大な「ボタフメイロ(香炉)」です。上の写真をよく見ていただくと、祭壇の中央に天井からロープで吊り下げられているのがおわかりになると思います。重さが80kgもあります。カトリックにそれほど馴染みのない!?日本人の私達では、なかなかピンとこないのですが… クリスマス等の映像で、一度はカトリックのミサの様子をご覧になったことがあるのではありませんか?あの中で、そのミサを司る司祭が、乳香という香りのする石状のものを香炉の中に入れ「手に持って」「手でぶらぶらと許す」儀式があります。本来、香炉とは、そういう「手で持つ大きさ」なのですね。ところが!ここの香炉は、天井から吊り下げられ、重さが80kg(しつこいですね)もあり、大きな儀式の時には、7人がかりで、滑車を使い、聖堂の中の空間にグワ~ン、グワ~ン、と揺らせます。もともとは、長い長い時間をかけて、聖堂にたどり着いた巡礼者達の「匂いを消すため?!」に始められた…と言われているとか。(youtubeで「サンティアゴデコンポステーラ 香炉」と検索すると、その動画がいくつか出てきますよ。その様子は壮観です!)

巨大な「ボタフメイロ(香炉)」です。上の写真をよく見ていただくと、祭壇の中央に天井からロープで吊り下げられているのがおわかりになると思います。重さが80kgもあります。カトリックにそれほど馴染みのない!?日本人の私達では、なかなかピンとこないのですが… クリスマス等の映像で、一度はカトリックのミサの様子をご覧になったことがあるのではありませんか?あの中で、そのミサを司る司祭が、乳香という香りのする石状のものを香炉の中に入れ「手に持って」「手でぶらぶらと許す」儀式があります。本来、香炉とは、そういう「手で持つ大きさ」なのですね。ところが!ここの香炉は、天井から吊り下げられ、重さが80kg(しつこいですね)もあり、大きな儀式の時には、7人がかりで、滑車を使い、聖堂の中の空間にグワ~ン、グワ~ン、と揺らせます。もともとは、長い長い時間をかけて、聖堂にたどり着いた巡礼者達の「匂いを消すため?!」に始められた…と言われているとか。(youtubeで「サンティアゴデコンポステーラ 香炉」と検索すると、その動画がいくつか出てきますよ。その様子は壮観です!) 祭壇の聖ヤコブ像。何と、誰でもこの祭壇の後ろ側に登っていくことが出来て、像の後ろから、聖ヤコブ様に触ることが(抱きつくことも、可能)出来るのです。巡礼路を歩くという偉業も成し遂げないままではありましたが、私も「抱きつかせて」いただきました。罰当たり、でしょうね、きっと

祭壇の聖ヤコブ像。何と、誰でもこの祭壇の後ろ側に登っていくことが出来て、像の後ろから、聖ヤコブ様に触ることが(抱きつくことも、可能)出来るのです。巡礼路を歩くという偉業も成し遂げないままではありましたが、私も「抱きつかせて」いただきました。罰当たり、でしょうね、きっと 大聖堂の入口。階段の横が「ホタテ」のデザインになっているのがおわかりになりますか?

大聖堂の入口。階段の横が「ホタテ」のデザインになっているのがおわかりになりますか?

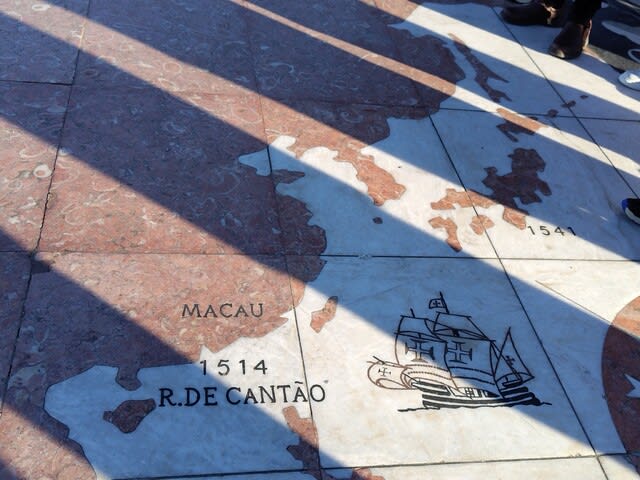

じつは、巡礼路には「ポルトガルの道」というものがあり、リスボンから出発し、ポルトガル国内を縦断し、国境を越えてスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラに至ります(約620km)。ポルトは、その途中の町。なので、ポルトの町中にも、この巡礼路の道標を見つけました。

じつは、巡礼路には「ポルトガルの道」というものがあり、リスボンから出発し、ポルトガル国内を縦断し、国境を越えてスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラに至ります(約620km)。ポルトは、その途中の町。なので、ポルトの町中にも、この巡礼路の道標を見つけました。 大聖堂の前で会った高校生くらいに見える生徒達。学校の課題として、修学旅行的に巡礼路を100km歩いた、とのこと。彼らは首に「ホタテ」を掛けていました。さずがに彼らは若いんですねえ、元気いっぱいでした。じつは、聖堂内でも、聖堂の前でも、10組くらいの「巡礼者」と思しき方々を目にしました。リュックにストック、リュックにはホタテのワッペン…というのが、今の巡礼者のトレードマークのようです。

大聖堂の前で会った高校生くらいに見える生徒達。学校の課題として、修学旅行的に巡礼路を100km歩いた、とのこと。彼らは首に「ホタテ」を掛けていました。さずがに彼らは若いんですねえ、元気いっぱいでした。じつは、聖堂内でも、聖堂の前でも、10組くらいの「巡礼者」と思しき方々を目にしました。リュックにストック、リュックにはホタテのワッペン…というのが、今の巡礼者のトレードマークのようです。 じつは、ここでとっても素敵なことがありました。これは、大聖堂に併設された修道院「聖パイオ修道院」です。現地のガイドさんに教えていただき、この修道院のシスター達が、代々レシピを受け継いでいるというスイーツを買いに行くことになりました。

じつは、ここでとっても素敵なことがありました。これは、大聖堂に併設された修道院「聖パイオ修道院」です。現地のガイドさんに教えていただき、この修道院のシスター達が、代々レシピを受け継いでいるというスイーツを買いに行くことになりました。

お店の方々にもコーヒーブレイクしてもらい、長い時間、一人で機械を独占してしまうお詫びの思いを…としたものです

お店の方々にもコーヒーブレイクしてもらい、長い時間、一人で機械を独占してしまうお詫びの思いを…としたものです 」「だからそんなことになったんだあ

」「だからそんなことになったんだあ

感謝、感謝です。

感謝、感謝です。

ポルトの駅舎内の壁。アズレージョと呼ばれる装飾タイルです。名所旧跡の外壁や内壁にある、ということではなく、普通のお家の外壁などにも使用されています。こちらは青一色ですが、カラフルな絵や、幾何学模様の柄など、豊富です。

ポルトの駅舎内の壁。アズレージョと呼ばれる装飾タイルです。名所旧跡の外壁や内壁にある、ということではなく、普通のお家の外壁などにも使用されています。こちらは青一色ですが、カラフルな絵や、幾何学模様の柄など、豊富です。

ナザレの海岸。夏はヨーロッパ中から観光客が押し寄せるとか。この日は、決して風の強い日ではなかったのですが、これだけの白波がビーチにまで打ち寄せているでしょう?じつは、このナザレ、この写真の手前からそれほど遠くない岬の灯台あたりに大波!世界有数のサーフィンの聖地だそうですが… あまりの波の大きさに死者も出るほど。

ナザレの海岸。夏はヨーロッパ中から観光客が押し寄せるとか。この日は、決して風の強い日ではなかったのですが、これだけの白波がビーチにまで打ち寄せているでしょう?じつは、このナザレ、この写真の手前からそれほど遠くない岬の灯台あたりに大波!世界有数のサーフィンの聖地だそうですが… あまりの波の大きさに死者も出るほど。