勝龍寺 長岡京市勝竜寺

(806)空海の開基。寺号は恵解山青龍寺で、観音堂を始め九十九坊が建てられていたといわれます。大干ばつ大飢饉の年に住職千観上人の祈とうで雨が降り、龍神に勝ったという意味から「勝龍寺」と改名された

本堂

内陣

弥勒菩薩座像と地蔵群.

庫裏内

正勝大神

勝龍寺 長岡京市勝竜寺

(806)空海の開基。寺号は恵解山青龍寺で、観音堂を始め九十九坊が建てられていたといわれます。大干ばつ大飢饉の年に住職千観上人の祈とうで雨が降り、龍神に勝ったという意味から「勝龍寺」と改名された

本堂

内陣

弥勒菩薩座像と地蔵群.

庫裏内

正勝大神

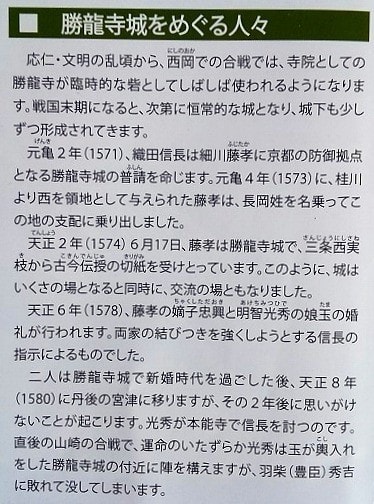

勝龍寺城は(1339)、足利尊氏の命により細川頼春によって築城されました。 (1578)、明智光秀の娘、玉(後のガラシャ夫人)が、細川忠興に嫁ぎ、2年間、この城で幸福な新婚時代を過ごしました。本能寺の変の後、山崎の合戦では光秀がこの城に本陣を構えました

真鯉

真鯉 数百匹

真鯉 数百匹

真鯉

真鯉

土塁

神足神社 長岡京市東神足2-16-15

旧神足村の産土神。式内社で「延喜式」にのる乙訓十九座の一で「神足神社」とみえる。また、文徳天皇の(八五四)に国の官社にあげられる。祭神は「舎人親王」であるといわれている。

手水舎

拝殿

左・本殿

本殿

野神天神

土塁跡

無鄰菴 京都市左京区南禅寺草川町31 600円 疎水記念館の西 蹴上駅から徒歩約7分

無鄰菴は、明治27年(1894)~29(1896)年に造営された明治・大正時代の政治家山縣有朋の別荘です。 庭園と母屋・洋館・茶室の3つの建物によって構成されており、庭園は施主山縣有朋の指示に基づいて、七代目小川治兵衛により作庭された近代日本庭園の傑作

入口

受付

扁額

扁額

母屋

茶室

借景の東山

母屋

母屋

灯籠と蹲

茶室

茶室

洋館

今回で満願のtrapics のバスツアー 総勢43人

観音正寺 滋賀県近江八幡市安土町石寺にある仏教寺院。宗旨は天台宗系の単立。山号は繖山(きぬがささん)。開基・聖徳太子 本尊は千手観音。西国三十三所第32番札所である。 五個荘料金ゲートより東近江市管理山道にて裏参道山上駐車場 駐車場より山道(約500m)約10分 taxi 1,350円 往復

500m足らずの山なのだが、麓から頂上まで、けわしい自然石の石段で、石段というより、岩場といった方がふさわしい-白洲正子・六十一歳のとき、登っている

参道

参道 参道の石仏と箴言

参道の石仏と箴言![]() 入り口

入り口 仁王

仁王

堂内

堂内

石碑の横

石碑の横 太子堂

太子堂 護摩堂

護摩堂![]() ねずみ岩

ねずみ岩 弁天堂

弁天堂 太子像

太子像

北向き地蔵

北向き地蔵 内部

内部 子授け地蔵

子授け地蔵 白檀で作られている千手観音

白檀で作られている千手観音

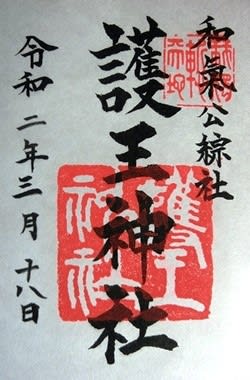

前回参拝日の御朱印

前回参拝日の御朱印

三門 (空門・無相門・無願門)

山門楼上内陣

内陣

勅使門

法堂

内陣

法堂 天井瑞龍図

水路閣

杉洞 句碑

大聖摩利支尊天 聴松院 左京区南禅寺福地町86-15

開祖は中国、元の僧、「大鑑禅師(清拙 正澄」という方で、(1326年)に来日し、塔頭として瑞松庵を創建しました。

これが後に聴松院になります 摩利支天は、仏教の守護神である天部の一柱です。太陽や月の光線を意味していて、摩利支天は陽炎を神格化したもの

拝観謝絶のため一部NETより拝借

鎮守社

摩利支天尊 NETより

摩利支天尊 NETより

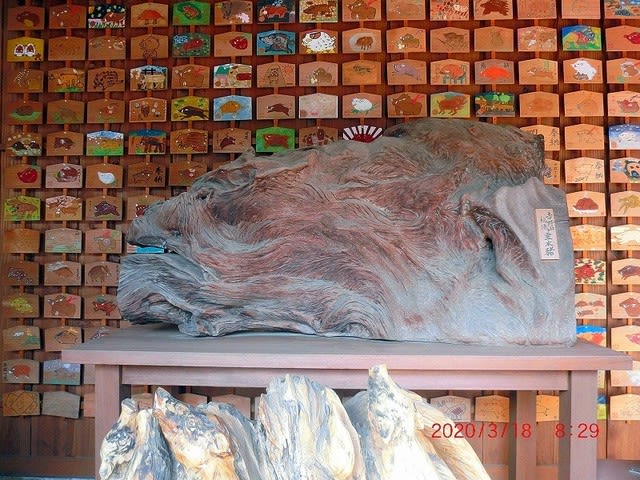

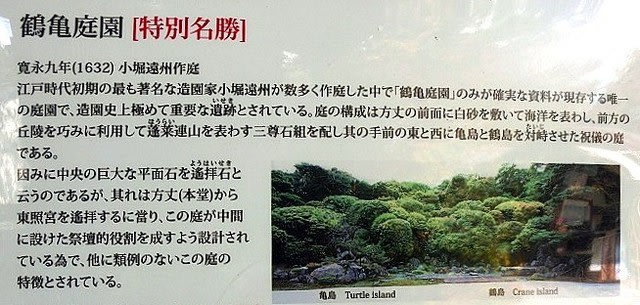

金地院 御朱印はない 京都府京都市左京区南禅寺福地町86-12にある臨済宗南禅寺派の寺院。同派大本山南禅寺の塔頭の1つで、江戸幕府の外交僧・以心崇伝が住したことで知られる。

庫裏

楼門

明智門

弁天池

参道

鶴亀の「亀

鶴亀の 鶴

玄関

大門

東照宮

石の間

開山堂

羅漢

崇伝の塔所

以心崇伝像

大方丈次の間西面障子腰板

蹴上インクライン 国・史跡 京都市左京区粟田口山下町~南禅寺草川町

南禅寺の近くにあり、全長582mの世界最長の傾斜鉄道跡で、高低差約36メートルの琵琶湖疏水の急斜面で、船を運航するために敷設された傾斜鉄道の跡地

インクラインへの道

両脇に桜の木がある 満開の時は、きれいだろう

両脇に桜の木がある 満開の時は、きれいだろう

琵琶湖疎水記念館

護王神社 京都市上京区烏丸通下長者町下ル桜鶴円町385

護王神社は、和気氏の創建による高雄神護寺境内に作られた、和気清麻呂を祀った廟(護王善神堂)に始まる。正確な創建の年代は不詳である 清麻呂公を祀る護王神社には、狛犬の代わりに狛イノシシが建てられ、今も清麻呂公を護り続けています。

パンフ

パンフ

社頭

神門

神門

拝殿

拝殿

拝殿

拝殿 四神

手水の猪

守札授与所

守札授与所

吉井勇 歌碑

祖霊社

久邇宮家御霊殿

和気清麻呂

和気清麻呂公

日本一のさざれ石

中門

中門

本殿

社務所

飛翔親子猪

以下 猪だらけ

以下 猪だらけ