2017年10月10日から10月12日まで比叡山延暦寺と坂本を訪問しました。

本日はその第10回として2017年10月10日と10月11日早朝に訪問した大津城跡

を写真紹介します。

京阪浜大津駅から歩いて琵琶湖ホテルに帰る途中で偶然見つけました。

本シリーズの過去9回の記事一覧

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その1 日吉東照宮

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その2 ケーブル坂本駅

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その3 求法寺走井元三大師堂

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その4 日吉大社

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その5 穴太衆積み石垣

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その6 慈眼堂(恵日院)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その7 滋賀院門跡

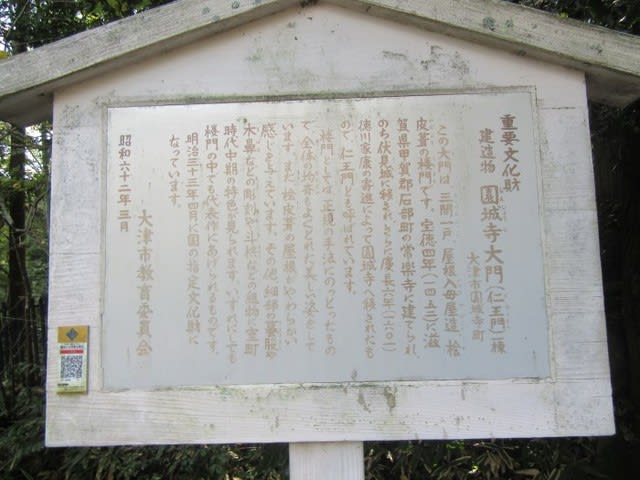

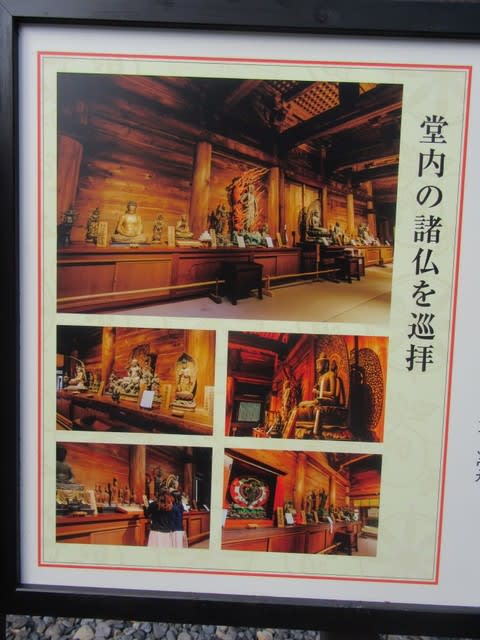

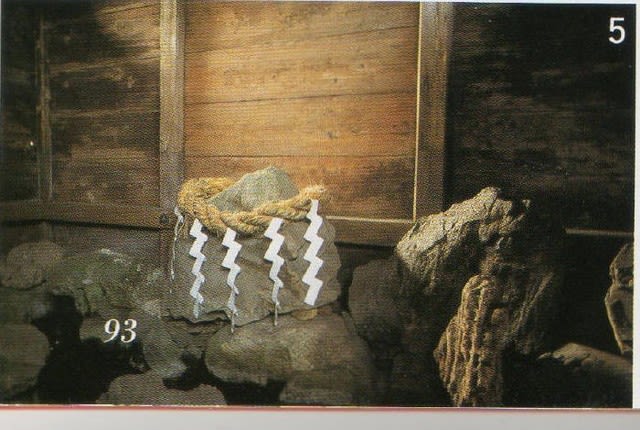

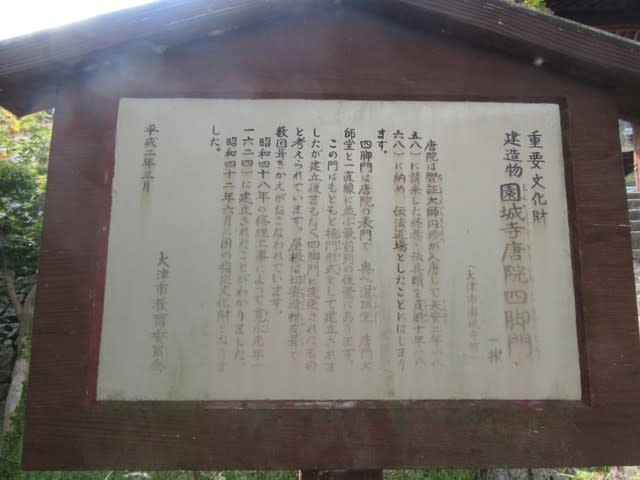

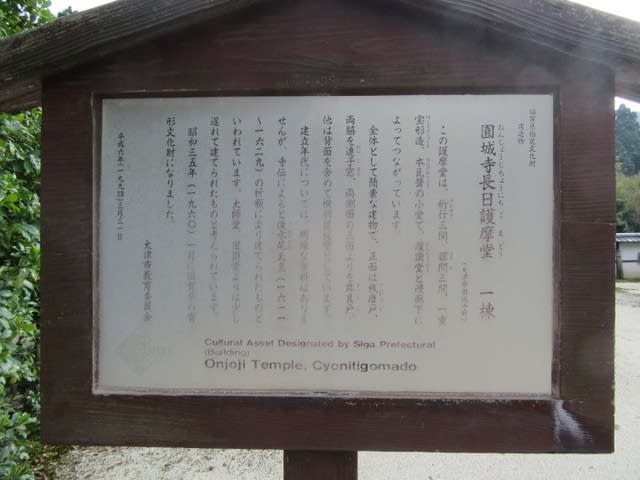

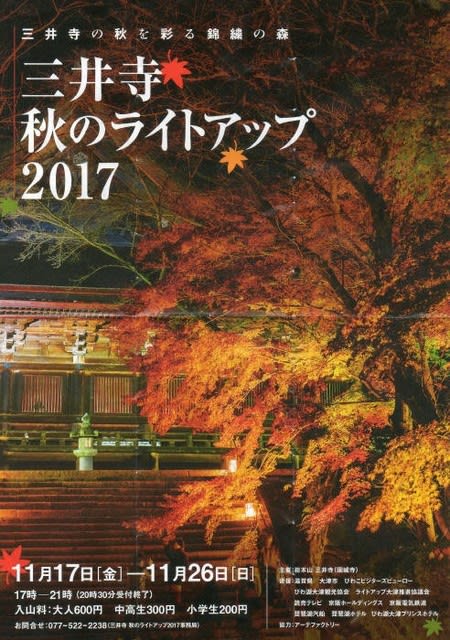

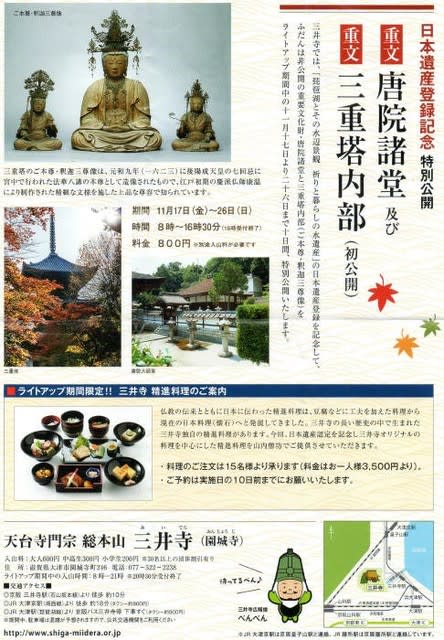

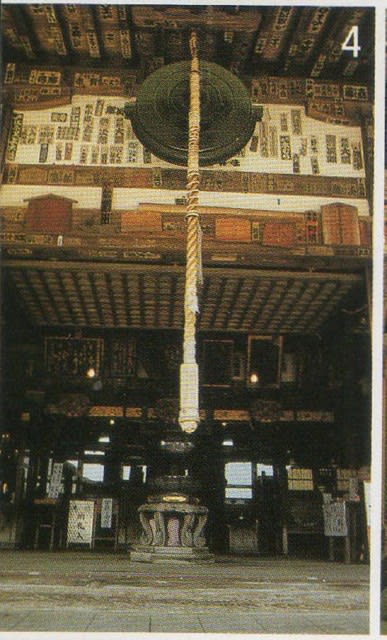

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その8 三井寺(園城寺)

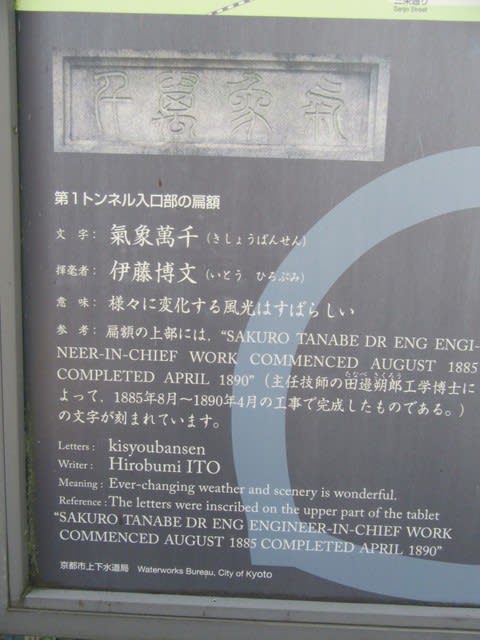

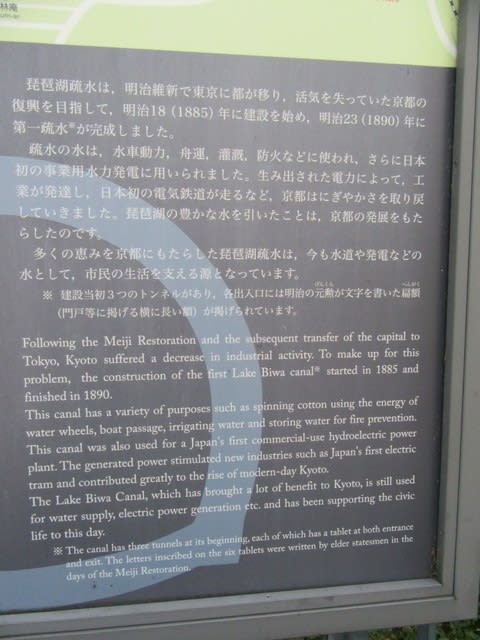

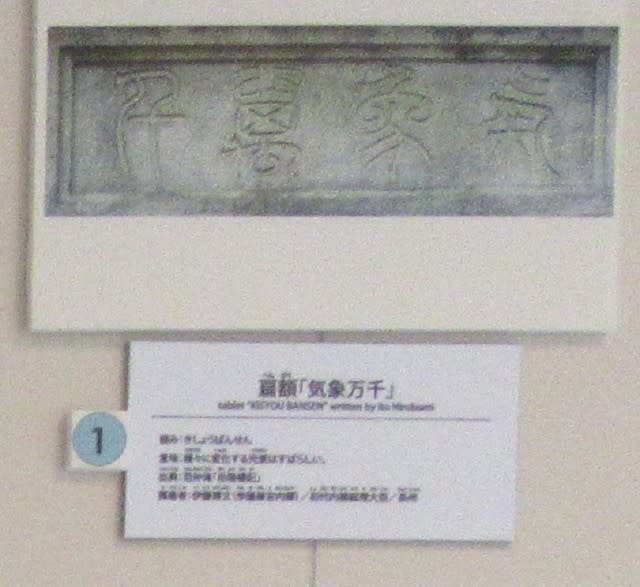

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その9 琵琶湖第一疎水のトンネルと大津閘門

上の写真は大津城跡の石碑

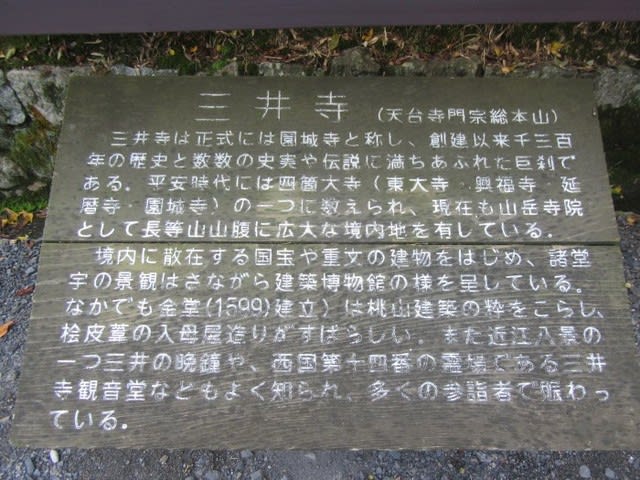

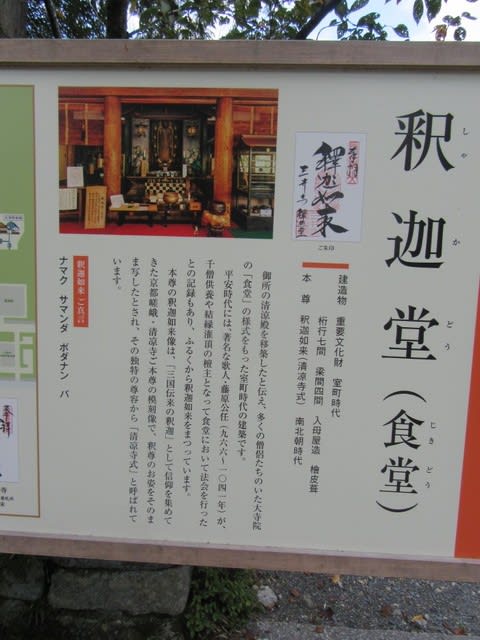

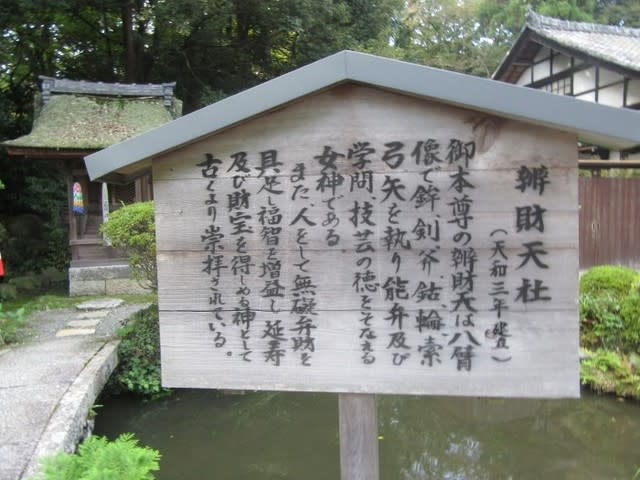

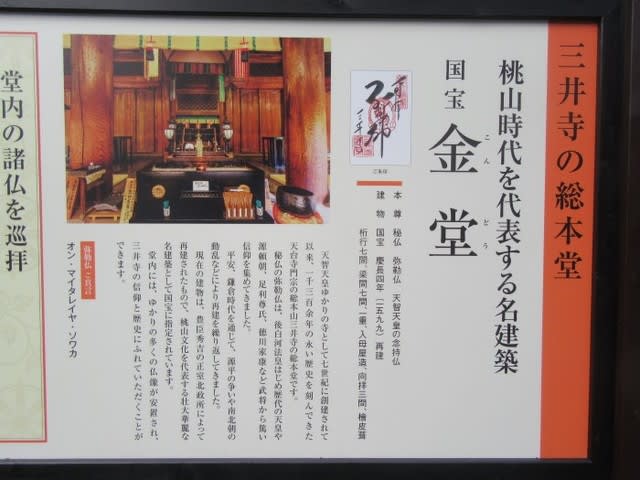

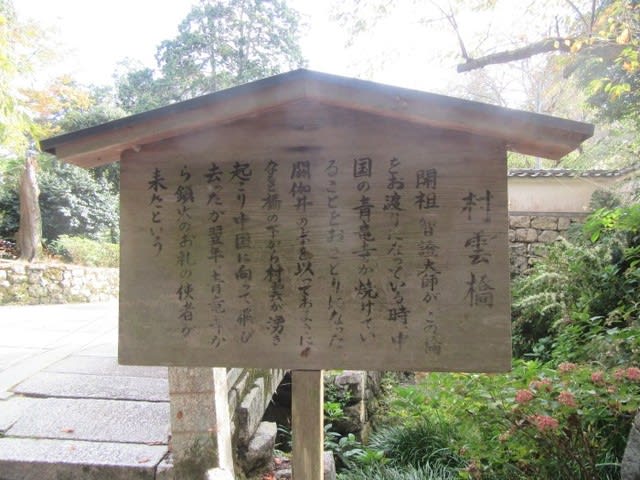

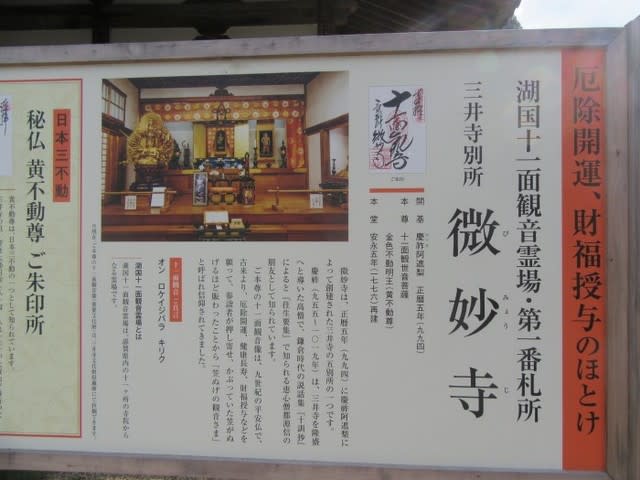

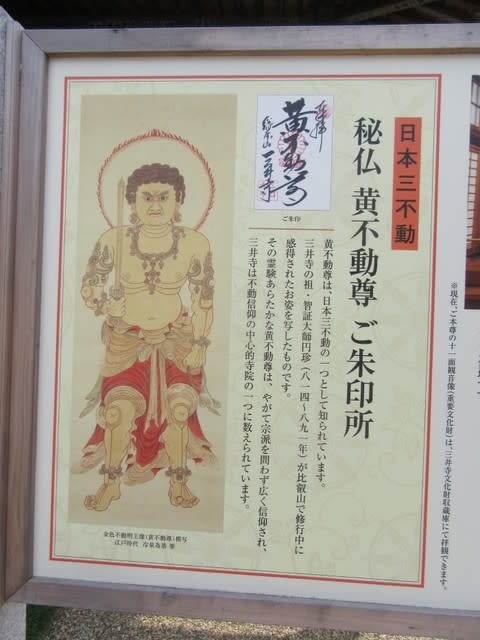

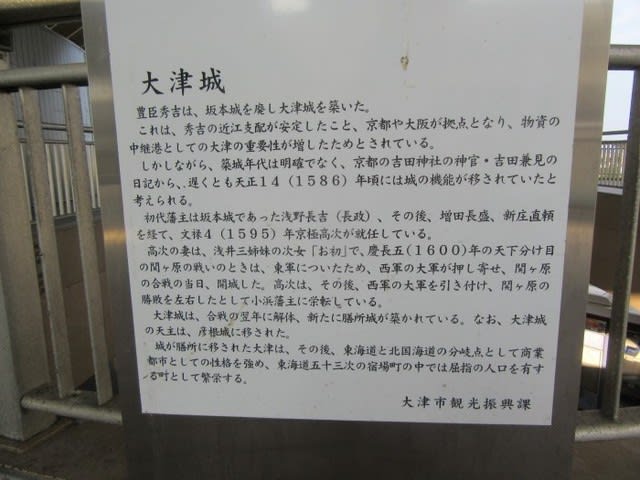

上の3枚の写真は現地説明版

下記は説明版に一部加筆

「豊臣秀吉は天正12年(1584)坂本城を廃止、大津城を築いた。実際には坂本城4代目藩主

浅野長吉(長政)が坂本城の遺構を使って大津城を築いた。

これは秀吉の近江支配が安定したこと、京都や大坂が拠点となり物資の中継港としての

大津港の重要性が増したためと思われる。

しかし築城年代は明確でなく、京都の吉田神社の神官・吉田兼見の日記から、遅くとも

天正14年(1586)頃には城の機能が移されていたと考えられる。

初代藩主は浅野長吉(長政)、増田長盛、新庄直頼を経て、文禄4年(1595)京極高次が

6万石にて大津城主に就任している。

高次の妻は浅井三姉妹の次女「お初」で慶長5年(1600)の天下分け目の戦いでは東軍に

ついたため西軍の大軍が押し寄せ、関ヶ原の戦い当日(9月15日)に開城した。

高次は一命を助けられ、園城寺で剃髪し高野山に上って出家することとなった

京極家はその後西軍をひきつけ関ヶ原の勝敗を左右したとして小浜城(若狭国)

8万2千石に栄転している。

大津城は関ヶ原合戦の翌年に解体、新たに膳所城が築かれている。

なお大津城の天守は彦根城に移された。

城が膳所に移された後の大津は、その後、東海道と北国街道の分岐点として商業都市と

しての性格を強め、東海道五十三次の中では屈指の人口を有する町として繁栄する。」

大津城の天守は今までの調査成果で望楼型の4重5階であったと考えられているそうです。

大津城は本丸を最北(琵琶湖側)に配置し、三重の堀を巡らせた水城であったとされ、

外堀と城下は京橋口,尾花川口,三井寺口、および浜町口の4ヶ所で繋がれていたが、

縄張り図などが残っていないため詳細は不明である。

その規模については、明治35年に書かれた「大津籠城」の中の大津城郭図、昭和4年に

発刊された「大津城攻防戦闘要図」、および昭和14年に郷土史家田中氏の作成された

「大津城考証図」などから、背後を琵琶湖として東は大津駅周辺、西は琵琶湖疎水、

南は京町通りまでが外堀であったと推定されている。

なお、昭和10年(1935)現大津市立図書館の建設工事の際、南北約50mにわたって

石垣が発見されている。

上の写真は大津城本丸のあった駐車場付近の遠景

所在地住所:大津市浜大津5-2-29(石碑の位置)他一帯

Goo地図を添付しておきます。

本日はその第10回として2017年10月10日と10月11日早朝に訪問した大津城跡

を写真紹介します。

京阪浜大津駅から歩いて琵琶湖ホテルに帰る途中で偶然見つけました。

本シリーズの過去9回の記事一覧

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その1 日吉東照宮

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その2 ケーブル坂本駅

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その3 求法寺走井元三大師堂

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その4 日吉大社

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その5 穴太衆積み石垣

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その6 慈眼堂(恵日院)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その7 滋賀院門跡

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その8 三井寺(園城寺)

比叡山延暦寺と坂本 訪問記 on 2017-10-10~1017-10-12 その9 琵琶湖第一疎水のトンネルと大津閘門

上の写真は大津城跡の石碑

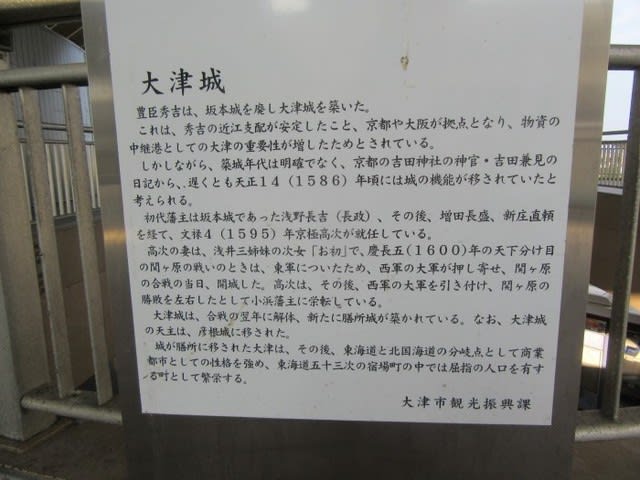

上の3枚の写真は現地説明版

下記は説明版に一部加筆

「豊臣秀吉は天正12年(1584)坂本城を廃止、大津城を築いた。実際には坂本城4代目藩主

浅野長吉(長政)が坂本城の遺構を使って大津城を築いた。

これは秀吉の近江支配が安定したこと、京都や大坂が拠点となり物資の中継港としての

大津港の重要性が増したためと思われる。

しかし築城年代は明確でなく、京都の吉田神社の神官・吉田兼見の日記から、遅くとも

天正14年(1586)頃には城の機能が移されていたと考えられる。

初代藩主は浅野長吉(長政)、増田長盛、新庄直頼を経て、文禄4年(1595)京極高次が

6万石にて大津城主に就任している。

高次の妻は浅井三姉妹の次女「お初」で慶長5年(1600)の天下分け目の戦いでは東軍に

ついたため西軍の大軍が押し寄せ、関ヶ原の戦い当日(9月15日)に開城した。

高次は一命を助けられ、園城寺で剃髪し高野山に上って出家することとなった

京極家はその後西軍をひきつけ関ヶ原の勝敗を左右したとして小浜城(若狭国)

8万2千石に栄転している。

大津城は関ヶ原合戦の翌年に解体、新たに膳所城が築かれている。

なお大津城の天守は彦根城に移された。

城が膳所に移された後の大津は、その後、東海道と北国街道の分岐点として商業都市と

しての性格を強め、東海道五十三次の中では屈指の人口を有する町として繁栄する。」

大津城の天守は今までの調査成果で望楼型の4重5階であったと考えられているそうです。

大津城は本丸を最北(琵琶湖側)に配置し、三重の堀を巡らせた水城であったとされ、

外堀と城下は京橋口,尾花川口,三井寺口、および浜町口の4ヶ所で繋がれていたが、

縄張り図などが残っていないため詳細は不明である。

その規模については、明治35年に書かれた「大津籠城」の中の大津城郭図、昭和4年に

発刊された「大津城攻防戦闘要図」、および昭和14年に郷土史家田中氏の作成された

「大津城考証図」などから、背後を琵琶湖として東は大津駅周辺、西は琵琶湖疎水、

南は京町通りまでが外堀であったと推定されている。

なお、昭和10年(1935)現大津市立図書館の建設工事の際、南北約50mにわたって

石垣が発見されている。

上の写真は大津城本丸のあった駐車場付近の遠景

所在地住所:大津市浜大津5-2-29(石碑の位置)他一帯

Goo地図を添付しておきます。