2014年5月12日、加古川評定が行われた加古川城跡の称名寺(しょうみょうじ)を訪問した。

主に写真で紹介します。

NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」では2014年4月13日放送の第15回「播磨分断」の官兵衛紀行

で称名寺が紹介されています。

官兵衛紀行(http://www9.nhk.or.jp/taiga/kikou/kanbe/map01.html)

称名寺の基本情報

住所:加古川市加古川町本町313 TEL:079-422-2262

宗派:真言宗 御本尊:阿弥陀如来 山号:佛頂山

開山:聖徳太子(伝) 開山当初は西光寺と号す

加古川城初代城主の糟屋有教(?年生まれ~1268年4月14日(文永5年3月8日 (旧暦))没が

糟屋氏の菩提寺とした。

加古川観光協会のHPで動画の紹介も含めて詳しい解説あり(下記サイト)

官兵衛と光ゆかりの地

http://kanbee.kako-navi.jp/spots

上の写真は称名寺の正面玄関。

上の写真は山門。山門の前に加古川城の名残りの堀の遺物が残っていました。

加古川城についてWikipediaより引用させていただきます。

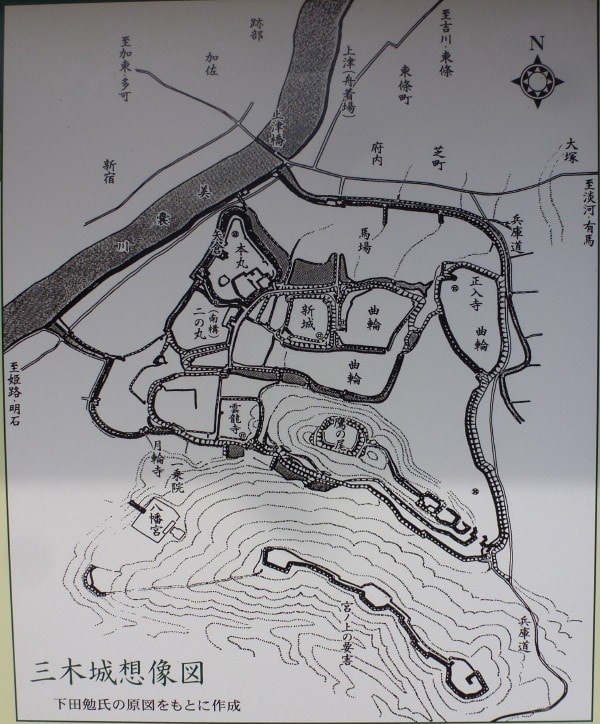

概要

加古川城は、糟屋有教によって築城され、播磨では白旗城についで古い城であった。当時の城は、石垣を高くして、中央に物見櫓を設けられていた。城壁には、矢、鉄砲の発射のための大小の孔が空けられていた。外部は、塹壕をめぐらして、逆茂木を設ける事により、敵が容易に接近出来ないようにした。1577年(天正5年)羽柴秀吉らによる毛利討伐の軍議がこの城で開かれた。その後、1615年7月10日(元和元年6月15日 (旧暦))に破却された[2]。現在、城跡は称名寺となっており、遺構は皆無と言って良い状況だが、付近には堀と思われる水路が存在するなど地形に微かに痕跡を留めている[3]。城のあった場所は、加古川町本町字城開地と表示されていた。

沿革

1184年(寿永3年)に平氏追討の戦功により糟屋有季が、源頼朝から播磨国印南郡南条郷を与えられた[4]。承久の乱(1221年6月、和暦:承久3年6月)後、糟屋有教がこの地に築城した。鎌倉時代には加古川城は播磨守護所で、守護代糟屋氏が在城した。

1577年(天正5年)羽柴秀吉が播磨に入り、毛利討伐の軍議がこの城で開かれた。この時の12代城主であった糟屋武則は秀吉につき従って小姓頭となり、賤ヶ岳の戦いで武功をあげ七本槍のひとりに数えられるなどの活躍を見せ、最終的には12,000石の大名に出世した。しかし、関ヶ原の戦いで西軍に付いたため、領土を没収された。その後、糟屋氏は断絶し、1615年7月10日(元和元年6月15日 (旧暦))破却された。

毛利討伐の軍議(加古川評定)

織田信長が秀吉に中国毛利攻めを命じ出陣させた。秀吉はまず播磨国に下向し、別所氏らの協力を得て1ヶ月足らずで播磨の大半の豪族を掌握した。秀吉は、背後の脅威である但馬や毛利の勢力が浸透している福原城(佐用郡)、上月城(佐用郡)を武力平定し、戦果報告に帰国した。

改めて秀吉は播州入りすると加古川城に国内諸城主を集め軍議を行った(加古川評定)。三木城城主の別所長治の代理で出席したのは、毛利びいきで、名門意識の強い叔父の別所山城守吉親(賀相)、であった。賀相は、下層から立身した秀吉を見下すところがあり、評定で秀吉の問いに応じて別所氏の家系から代々の軍功を語る長談義に及び、秀吉の不興を買う事になった。賀相は憤懣を抱いたまま三木城へ帰ると、長治を説き伏せ、信長からの離反を決意させた。この決裂により、三木城、及び別所氏一族の諸城を秀吉が攻める事となる(野口城、神吉城、志方城、御着城など)。最後に、三木城を落城させた(三木合戦)。

歴代城主

初代 有教 - 1268年4月14日(文永5年3月8日 (旧暦))に没した。

2代 季方 - 生涯風月を楽しみ、数多くの和歌を残した。1298年9月21日(永仁6年8月15日 (旧暦))に没した。

3代 久祠 - 守護職赤松則村に属し、1334年4月24日(元弘3年3月10日 (旧暦))の瀬川合戦にて戦死した。

4代 保連 - 守護職赤松則祐に属して戦功多い。1381年10月(永徳元年10月)西宮で戦死した。

5代 保久 - 河内森口その他諸処の戦に功績があり、1392年5月6日(明徳3年3月20日 (旧暦))に没した。

6代 秀長 - 守護職赤松義則に属し、1400年(応永6年12月)堺ノ浦にて大内義弘との戦いで死去した。官位は、民部小輔。

7代 武貞 - 守護職赤松満祐に属し、1441年(嘉吉元年9月)満祐の子赤松教康を奉じて伊勢に赴き自害した。官位は、豊前守。

8代 有範 - 守護職赤松政村の重臣となった。1511年(永正8年8月)船岡山合戦にて戦死した。官位は、左近衛将監。

9代 武久 - 細川高国に属し、1527年(大永7年2月)桂川原の戦いにて戦功をたて、1539年(天文8年)三木の戦で戦死した。官位は、左衛門尉。

10代 朝貞 - 細川晴元の重臣となり、1576年(天正4年)没した。官位は、豊後守。

11代 朝正 - 別所長治に属し、1579年3月3日(天正7年2月6日 (旧暦))三木平山役に戦死した。子朝員は隠居した。官位は、玄蕃助。

12代 武則 - 豊臣秀吉に属し、戦功多く活躍した。晩年については諸説あり[6]。

上の写真は加古川市が最近(2013年?)作製した説明板です。

スタンプラリーの問題も入っています。

説明書きには称名寺の説明に加え天正5年(1577)加古川城での加古川評定の話(注1)

また、糟屋(内善正)武則(12代加古川城主)が、黒田官兵衛の推挙により豊臣秀吉に仕え、三木合戦では

箕谷ノ上付城(三谷ノ上付城)に布陣して活躍した話

さらに後述する七騎供養塔の、寺のシンボル 銀杏の木の話などが書かれています。

(注1) 信長軍と毛利軍が戦うきっかけとなった会議

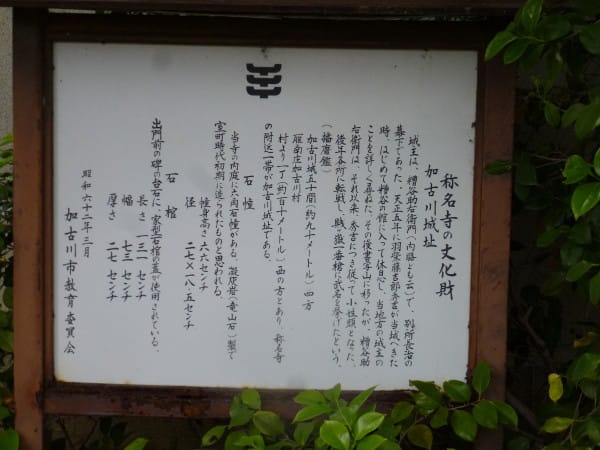

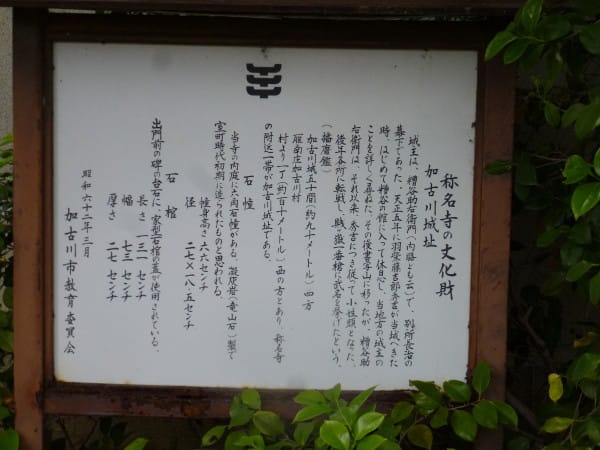

称名寺の文化財(石棺など)の説明板です。

上の写真は「わがまち加古川60選No.6」の説明書きです。

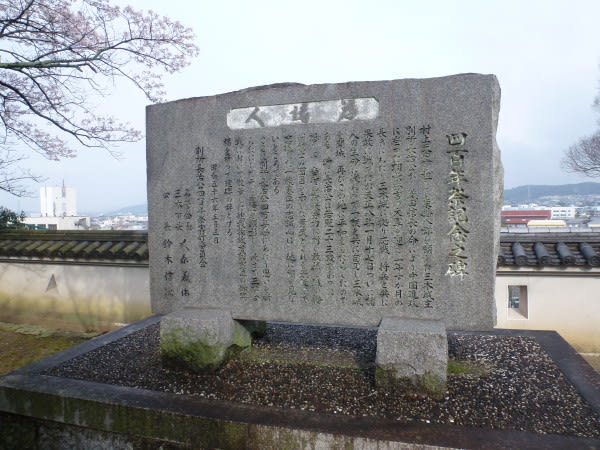

上の写真は山門前左手の石碑。

上の写真は本堂です。本尊の阿弥陀如来が安置されています。

上の写真は本堂右手の毘沙門堂。

上の写真は不動堂。不動明王が祀られ護摩法要が行われます。

上の2枚写真は不動堂前と大師堂前の宝篋印塔と大師像。

上の写真は大師堂。

上の写真は庫裡。

上の写真は境内の銀杏(いちょう)の木で加古川本町のシンボルの木でもあったようです。

上の写真は七騎供養塔。南北朝時代、出雲守塩冶高貞が京都を追われ出雲への道中、加古川で

足利尊氏の追手に襲われた際、主君を守ろうとして奮死した塩冶高貞の弟塩治六郎重貞及び

従臣6名の計7名を供養するため地元の人々により文政3年(1820)に建てられたものです。

写真のように7名の名前が刻まれています。

後に塩冶高貞は、人形浄瑠璃等の代表的な演目「仮名手本忠臣蔵」に登場する塩冶判官の

モデルとして取り上げられ、忠義話として紹介されました。

七騎供養塔は八幡宮の前にあります。

上の動画は2014年4月17日に三木市法界寺で行われた三木合戦絵解きです。

加古川評定の様子がよく判ります。

称名寺についてWikipediaより解説を引用紹介します。

称名寺は、聖徳太子により開山されたと伝えられる。開山当初は西光寺と号した。鎌倉時代、雁南庄(今の印南郡の一部)領主であった糟屋有教が、加古川城を築いた時期から糟屋氏の菩提寺とした。1358年9月(延文3年8月)に大洪水により七堂伽藍がすべて流失したが、1363年5月頃(貞治2年4月)有教の曾孫である保連が再建した。その後、戦乱の火災に遭ったが、武則が客堂を寄進した。1603年4月14日(慶長8年3月3日)、高野山遍照院の寛海上人が勝名院に改名したが、後の時代に称名寺と再度改名された。1606年10月28日(慶長11年9月27日)、池田輝政、奉行中村主殿介により、上田三段の寄付を受けた。1619年11月27日(元和5年10月22日)板倉勝重は、寺領6石を寄付した。その後、再度火災に遭ったが、1691年(元禄4年)に現在の伽藍が再建された。