大正9年(1920)4月1日、須磨町が神戸市に編入されました。

よって、2020年4月1日は須磨町が神戸市に編入100周年という節目の日であった。

文末に添付の資料より須磨町の「神戸市編入のいきさつ」を纏めてみました。

ここに至るまでの曲折は色々あったようです。明治22年(1889)7月に須磨村の村民

代表であった長谷川六右衛門など3名が神戸市会へ須磨村の神戸市編入請願書を提出

したことから始まる。明治45年(1912)八部郡須磨村は武庫郡須磨町となった。

大正6年(1917)末に神戸市区改正委員会が開かれ、その中で再び須磨町の神戸市編入

問題が表面化してきた。大正7年(1918)4月、時の神戸市長鹿島房次郎は神戸市の

市域拡張問題にについて、神戸市の希望を、須磨町長武井梯四郎に伝え、須磨町の

意向を打診した。初めは全会一致で編入賛成に傾いていたが西郷町や西灘村など

神戸市編入反対派の横槍により町会の中の有力者の間で反対を訴える人が出てきて

中断の状態に陥った。大正8年になって具体的な諸条件が神戸市、須磨町の双方

から出され武井梯四郎町長は町会の議決をとり、兵庫県知事に編入同意の正式な

意思表示をしたい意向であったが反対派の勢力の方が優勢な状況で大正8年6月

にいたっても町会を開くことさえ不可能な状態であった。

賛成派、反対派の主張は折り合うことが無く協議の行われた須磨寺遊園地の花月

で乱闘騒ぎまであったが大正8年12月兵庫県知事有吉忠一の斡旋により反対派が

折れて解決の方向に向かった。

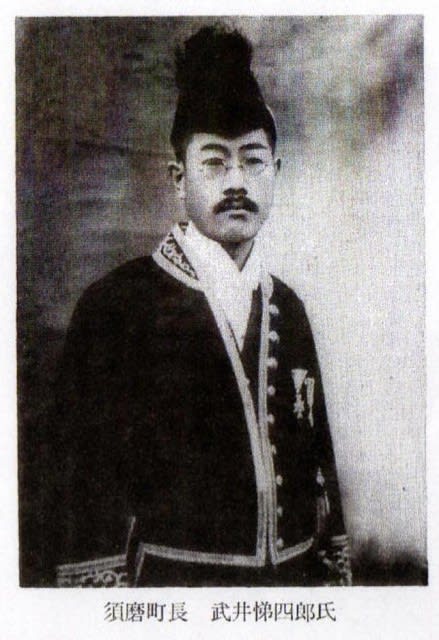

上の写真は須磨町長 武井梯四郎氏

上の写真は神戸市長 鹿島房次郎氏

以上は1)須磨神戸市編入50周年記念誌 昭和45年(1970)Page1-6 須磨町編入のいきさつ より要約

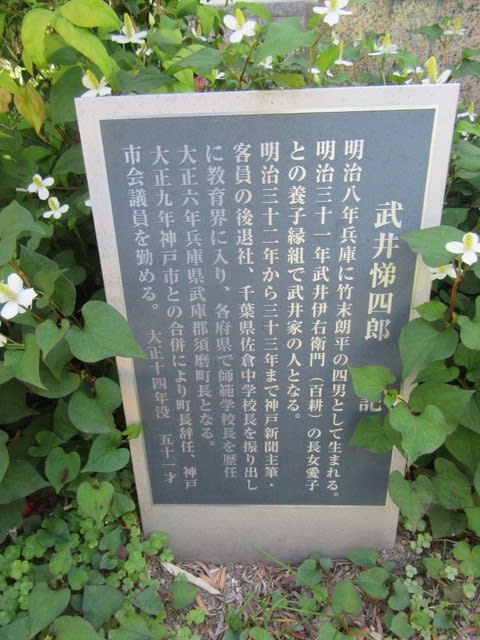

上の2枚の写真は武井伊右衛門(百耕)の娘婿の後継者「武井悌四郎」の胸像と説明書き

撮影:2017-5-28 百耕資料館にて

武井梯四郎(1875-1925)は明治8年(1875)兵庫に竹末朗平の四男として生まれる

明治31年(1898)武井伊右衛門(百耕)の長女愛子との養子縁組で武井家に入る。

明治32年(1899)から明治33年(1900)まで神戸新聞主筆・客員の後退社、

千葉県佐倉中学校長を振り出しに教育界に入り、各府県で師範学校長を歴任

長崎県師範学校長任期 明治39年(1906)12月6日 - 明治40年(1907)6月14日

大正6年(1917)兵庫県武庫郡須磨町長となる。

大正9年(1920)神戸市との合併により町長辞任、神戸市会議員を勤める。

大正14年(1925)没

上の写真は2)大正9年(1920)2月27日又新日報の記事です。

須磨町の神戸市への編入問題について大正9年2月25日に須磨寺境内の花月で協議

した結果、下記の要項が決められた。

神戸市会:大正9年2月28日に報告

須磨町会:大正9年3月1日に召集報告

編入の年月日:大正9年4月1日

希望事項:

神戸市提出の希望事項

一、大正九年度に於ける各種の補助は前年の額を踏襲し十年度以降は神戸市に準ずること

二、大正九年度に於ては前年より着手せる事業を継続施行し又は緊急を要するものの外は新に新事業を為さざる事但し東須磨尋常小学校々舎一部の改築は認む

三、大正九年度に於て須磨町の為め要する経費は止むを得ざるものの外は須磨町民の負担を限度として予算を編成すること

須磨町提出の希望

一、独立一選挙区とし法定の人口数に達する迄市会議員の定数を特に三名とすること

二、常任臨時の都市計画委員一名以上を挙ぐることに尽力せられたきこと

三、一名以上の学務委員を挙ぐることに尽力せられたきこと

四、急速に水道を敷設すること(修正)

五、第三期線として電車を延長すること

六、将来区制の設置ある迄市役所出張所を置くこと

七、家屋税の賦課率に付て大正九年度中は現行の儘とし十年度より神戸市の賦課に準じ課税すること

八、速に国道を拡張せられたきこと

九、市の工事実施に伴い可成急速に下水排水溝の改善を講ぜられたきこと(修正)

一〇、家屋税賦課率の一標準たる土地の等位は須磨町に接近せる地区を等位に準じ定むること

一一、市電第二期線の経費中都市計画費中より支出するものの負担は大正九年度に限り受けざること(修正)

一二、(削除)

一三、白川並に多井畑に対し適当の条件に依り電灯の架設せられたきこと

一四、国道以北天井川以西を住宅地区とすること

一五、市営運河を須磨地帯へ可成延長すること

一六、(削除)

一七、町の吏員全部を市吏員に採用せられたきこと

一八、以上の諸条件に対しては委員会及市会協議に於て諒解を得たる時は其旨市長より町長へ通知すること

上の写真は 3)大正9年(1920)3月2日 又新日報の記事です。

記事の内容は大正9年3月1日午後3時より開催の須磨町会で全会一致で須磨町の

神戸市編入が可決された。議事内容についても詳述されています。

上の写真は4)大正9年(1920)4月1日 又新日報の記事です。

記事の内容を記しておきます

本日から呼び名を神戸市須磨町 神須合併実施される 新たに武庫離宮の所在地に

須磨町の戸数6千戸、人口2万5千人が加わり合併後の神戸市は戸数8万、人口65万人

須磨の名前の由来・・・摂津の隅、諏訪神社

明治22年4月1日より東須磨、西須磨、大手、板宿、池田、妙法寺、車、白川、

多井畑の各村が合併して須磨村となる初代の村長は大手の松田彦左衛門

明治45年4月1日より須磨町と改称。初代の町長は兼吉寛兵衛、2代目は

兼吉華兵衛。大正6年10月の武井梯四郎氏が最後の町長となった。

明治初年の戸数は200戸、名物は味噌と敦盛蕎麦

昔から天下の名勝地として知られ須磨寺の敦盛の青葉の笛、敦盛の首塚、頼政薬師、

熊谷直実の扇の松、九鬼男爵の別荘(現在のマリスト・ブラザース・インターナショナル)の

近くの関守稲荷神社の境内の源兼昌の歌碑「淡路島かよふ千鳥のなく声に幾夜

ねざめぬ須磨の関守」、現光寺境内の芭蕉の句碑「見渡せばながむれば見れば須磨の秋」

明治22年以降の鉄道の整備により明治時代後期より別荘が多数建設された。

須磨駅前の地価は坪300圓

参照資料:

1)須磨神戸市編入50周年記念誌 昭和45年(1970)Page1-6 須磨町編入のいきさつ

2)大正9年(1920)2月27日 又新日報

3)大正9年(1920)3月2日 又新日報

4)大正9年(1920)4月1日 又新日報