2019年2月24日、徳若の万代大澤醸造で西宮蔵開2019年のイベントが開催されていたので

西宮に出かけていました。

その時に訪れた場所を写真紹介していきます。

今回はその第3回で住吉神社を取り上げます。

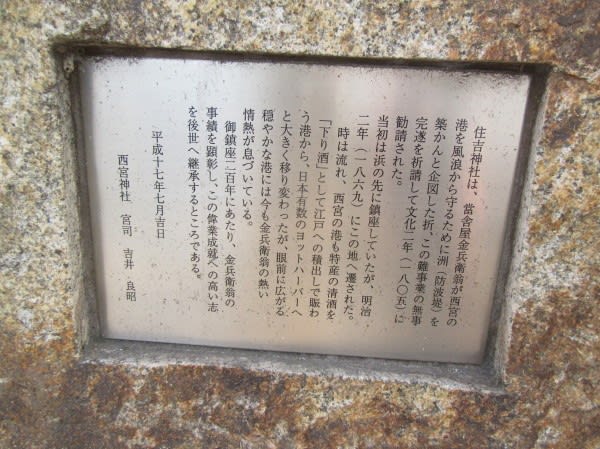

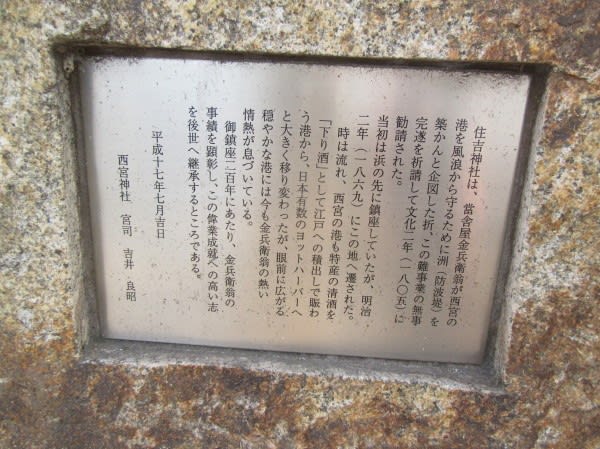

住吉神社は漁業の豊漁などに御利益のある神社ですが、この神社はえびす宮総本社の

西宮神社の境外末社として、また享和年間(1801-1804)、西宮港の防波堤建設事業の

無事成就を願って文化2年(1805)に住吉大神を勧請した歴史を持っています。

西宮散策シリーズの過去記事

西宮散策記 on 2019-2-24 その1 夙川公園

西宮散策記 on 2019-2-24 その2 西宮砲台

西宮神社 境外末社 住吉神社の基本情報

住所:西宮市西波止町4番4号

御祭神:住吉大神、西宮大神、速秋津姫大神

末社:稲荷社、金毘羅社、弁天社、濱戎神社

祭事:2月14日 初住吉祭、7月14日 例祭、7月31日 住吉祭(夏祭)

創建:文化2年(1805)

境内面積:229坪(757㎡)

現地説明板より説明文をそのまま引用紹介します。

西宮の漁業は遠く中世の頃より営まれていました。その後、江戸時代になると、進んだ

漁法を携えて遥か房総半島に移り住み、彼方の地の漁業発展に大いに貢献するほどでした。

この付近の浜は「御前の浜」と呼ばれ、この沖で獲れる鯛は夷三郎殿 (えびすさま) が

釣り始められた鯛、また「前の魚」と呼ばれ、その美味しさは全国に知れ渡っていました。

地曳網によってイワシもたくさん獲れ「手手かむイワシ」と威勢よく声をかけながら、

市中で売られていました。

西宮で、酒造米穀商を営んでいた、當舎屋金兵衛は享和年間(1801-1804)に西宮港を

風浪の影響より避けるために、沖へ600間(約1,090m)ほど築州を造成する大事業を企て、

この難事業の成就を祈請して、文化二年(1805)に住吉大神を勧請しました。

当初はもう少し浜の先に祀られていましたが明治2年(1869)にこの地に遷座されました。

当時は大消費地である江戸へ当地醸造の清酒が、「下り酒」としてこの港から船積みされ、

港は大いに活況を呈していました。

当神社は、これらの海上運漕仲に特に篤く信仰されてきました。

平成17年(2005)7月には御鎮座2百年を記念して境内整備事業が行われ、

金兵衛翁の顕彰記念碑も設置されました。

それでは境内の写真紹介を始めます

拝殿

本殿

史跡當舎屋金兵衛港湾修築碑

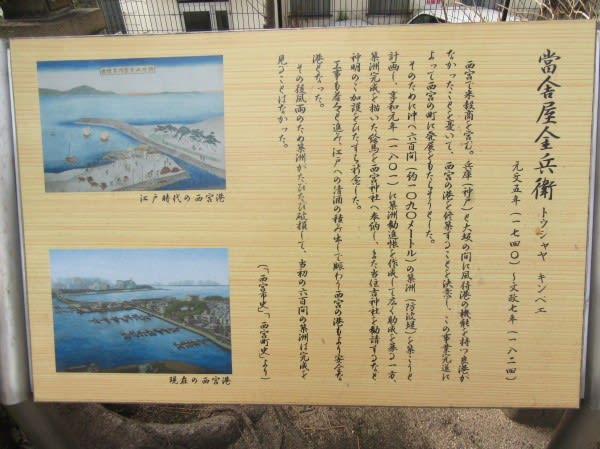

上の写真は史跡當舎屋金兵衛港湾修築碑

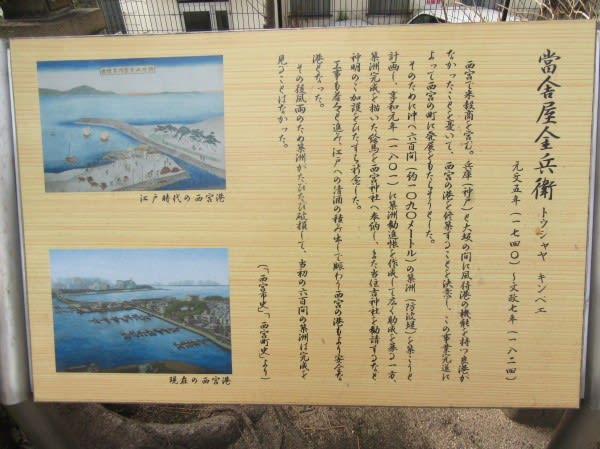

上の写真は現地説明板。文章部分をそのまま記載します。

當舎屋金兵衛(とうしゃやきんべえ)

元文5年(1740)~文政7年(1824)

西宮で米穀商を営む。兵庫(神戸)と大阪の間に風待港の機能を持つ良港がなかった

ことを憂いて、西宮の港を修築することを決意し、この事業完遂によって

西宮の町に発展をもたらそうとした。

そのために沖へ600間(約1090m)の築洲(防波堤)を築こうと計画し、

享和元年(1801)に築洲勧進帳を作成して広く助成を募る一方、築洲完成を描いた絵馬を

西宮神社へ奉納し、また当住吉神社を勧請するなど神明のご加護をひたすら祈念した。

工事も着々と進み、江戸への清酒の積み出しで賑わう西宮の港もより安全な港となった。

その後風雨のため築洲がたびたび破損して、当初の600間の築洲は完成を見ることはなかった。

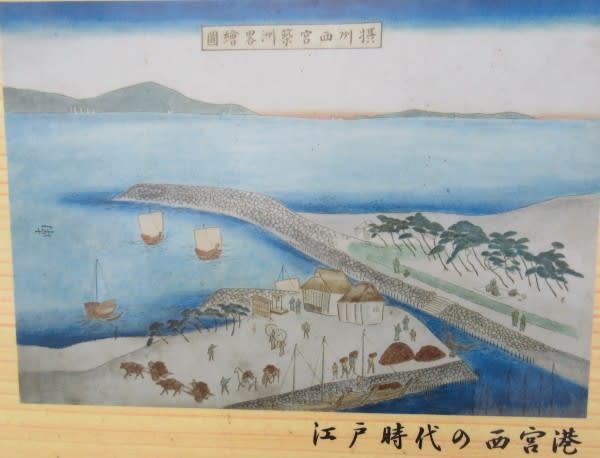

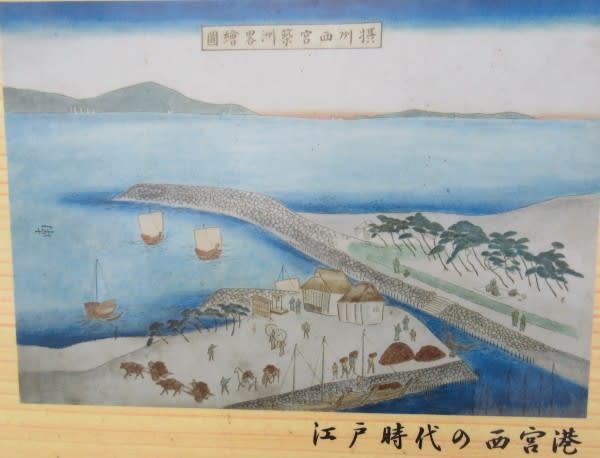

上の写真は現地説明板の中の江戸時代の西宮港の絵図(拡大)

上の写真は現地説明板の中の現在の西宮港の絵図(拡大)

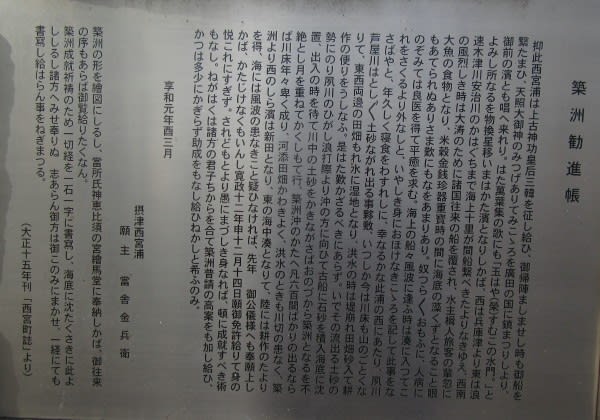

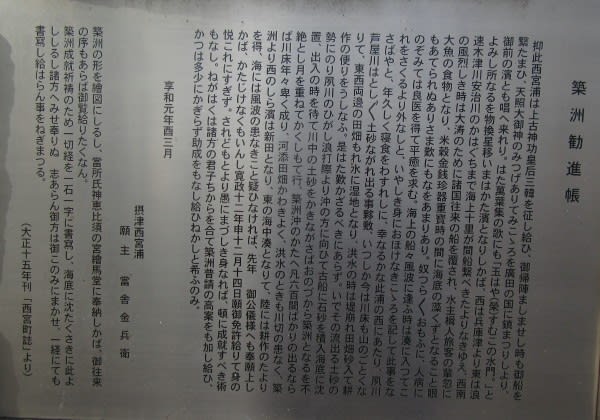

築洲勧進帳

上の写真は築洲勧進帳に関する現地説明板

内容を転記しておきます。(一部加筆)

築洲勧進帳 (ちくす かんじんちょう)

そもそも、この西宮浦は上古神功皇后三韓を征し給い、御帰陣ましませし時も御船を

繋ぎ給い、天照大神の御告げありてみこころを広田の国に鎮(しずみ)まつりしより、

御前の浜とも唱え来たれり。はた、万葉集の歌にも「玉はやすむこの水門」とよみし

所なるを物換わり星移りいまはかた浜となりしかば、西は兵庫津より東は

浪速木津川安治川の川口まで会場10里が間、船繋(つなぐ)べき頼りなき故、

西南の風烈しき時は大濤のために諸国往来の船を覆され、水主(船頭)楫人旅客の

輩忽ち(たちまち)に大魚の食物となり、米穀金銭珍器重宝時の間に海底の藻くずと

なること眼もあてられぬありさま嘆きにもなおあまりあり。

奴つらつら思うに、人病にのぞみては良医をえて平癒を求む。海上の船々風波に逢う時は

湊に入ってこれをさくるより外なしと、いやしき身におほけなき心を記して此事を

なさばやと、年久しく寝食を忘れしに、幸いなるかな此浦の西にあたり、夙川

芦屋川はとしどし土砂流れ出る事夥しく(おびただしく)、いつしか今は川床も山の

ごとくなりて、東西両邊の田畑漏れ水に湿地となり、洪水の時は堤崩れ田畑砂入りて

耕作の便りを失う。是はた嘆かざるべきにあらず。いでその流れ出る土砂の勢いに

のり夙川の東浪打際より沖の方に向かひて古船に石砂を積み入れ海底に沈め置き、

出入りの時を待ちて川中の土砂をかき流さばおのずから築洲となるを、不絶とし月を

重ねてかくしもて行き、築洲沖の方へ凡600間ばかりの出るならば川床年々卑しく成り

河添い田畑かわきよく、洪水のときも川切りの患(うれい)なく、築洲よりの西の

白浜は新田となり、東の海中は湊となりて、陸には耕作の便りを得、海には風波の

患いなきこと疑いなければ、先年、御公儀様へも奉願上しかば、かたじけなくも

いんし寛政12年(1800)申(さる)12月14日願御免許給わりて身の悦び(よろこび)

これにすぎず。されど、もとより愚にまずしき身なれば、頓に成就すべき術(すべ)

もなし。願わくは諸方の君子、力を合わせて築洲普請の高案をも加し給い、

かつは多少にかぎらず助成をもなし給いねかしと希う(こいねがう)のみ。

享和元年(1801)酉3月 / 摂津西宮浦 / 願主 當舎金兵衛

築洲の形を絵図にしるし、當所氏神恵比須の宮絵馬堂に奉納しかば、御往来の

序でもあらば御覧給わりたくなん。

築洲成就祈祷のため一切経を一石一字に書写し、海底に沈めたくさきに此のよし

記し諸方へみせ奉りぬ。志あらん御方は御好みにまかせ、一経にても

書写し給わらん事をねぎ(願い)奉る(まつる)。

(大正15年(1926)刊 「西宮町誌」より)

上の写真は現地説明板の遠景と樽廻船の縮小模型(石製)

住吉神社縁起

勧進帳の背面に記載されているものです。

境内遠景

境内摂社

稲荷社

上の写真は稲荷社 例祭は4月8日

西宮濱戎神社

上の写真は濱戎神社

弁天社

上の写真は弁天社

手水舎

正面鳥居遠景

保護樹木 エノキ

西宮に出かけていました。

その時に訪れた場所を写真紹介していきます。

今回はその第3回で住吉神社を取り上げます。

住吉神社は漁業の豊漁などに御利益のある神社ですが、この神社はえびす宮総本社の

西宮神社の境外末社として、また享和年間(1801-1804)、西宮港の防波堤建設事業の

無事成就を願って文化2年(1805)に住吉大神を勧請した歴史を持っています。

西宮散策シリーズの過去記事

西宮散策記 on 2019-2-24 その1 夙川公園

西宮散策記 on 2019-2-24 その2 西宮砲台

西宮神社 境外末社 住吉神社の基本情報

住所:西宮市西波止町4番4号

御祭神:住吉大神、西宮大神、速秋津姫大神

末社:稲荷社、金毘羅社、弁天社、濱戎神社

祭事:2月14日 初住吉祭、7月14日 例祭、7月31日 住吉祭(夏祭)

創建:文化2年(1805)

境内面積:229坪(757㎡)

現地説明板より説明文をそのまま引用紹介します。

西宮の漁業は遠く中世の頃より営まれていました。その後、江戸時代になると、進んだ

漁法を携えて遥か房総半島に移り住み、彼方の地の漁業発展に大いに貢献するほどでした。

この付近の浜は「御前の浜」と呼ばれ、この沖で獲れる鯛は夷三郎殿 (えびすさま) が

釣り始められた鯛、また「前の魚」と呼ばれ、その美味しさは全国に知れ渡っていました。

地曳網によってイワシもたくさん獲れ「手手かむイワシ」と威勢よく声をかけながら、

市中で売られていました。

西宮で、酒造米穀商を営んでいた、當舎屋金兵衛は享和年間(1801-1804)に西宮港を

風浪の影響より避けるために、沖へ600間(約1,090m)ほど築州を造成する大事業を企て、

この難事業の成就を祈請して、文化二年(1805)に住吉大神を勧請しました。

当初はもう少し浜の先に祀られていましたが明治2年(1869)にこの地に遷座されました。

当時は大消費地である江戸へ当地醸造の清酒が、「下り酒」としてこの港から船積みされ、

港は大いに活況を呈していました。

当神社は、これらの海上運漕仲に特に篤く信仰されてきました。

平成17年(2005)7月には御鎮座2百年を記念して境内整備事業が行われ、

金兵衛翁の顕彰記念碑も設置されました。

それでは境内の写真紹介を始めます

拝殿

本殿

史跡當舎屋金兵衛港湾修築碑

上の写真は史跡當舎屋金兵衛港湾修築碑

上の写真は現地説明板。文章部分をそのまま記載します。

當舎屋金兵衛(とうしゃやきんべえ)

元文5年(1740)~文政7年(1824)

西宮で米穀商を営む。兵庫(神戸)と大阪の間に風待港の機能を持つ良港がなかった

ことを憂いて、西宮の港を修築することを決意し、この事業完遂によって

西宮の町に発展をもたらそうとした。

そのために沖へ600間(約1090m)の築洲(防波堤)を築こうと計画し、

享和元年(1801)に築洲勧進帳を作成して広く助成を募る一方、築洲完成を描いた絵馬を

西宮神社へ奉納し、また当住吉神社を勧請するなど神明のご加護をひたすら祈念した。

工事も着々と進み、江戸への清酒の積み出しで賑わう西宮の港もより安全な港となった。

その後風雨のため築洲がたびたび破損して、当初の600間の築洲は完成を見ることはなかった。

上の写真は現地説明板の中の江戸時代の西宮港の絵図(拡大)

上の写真は現地説明板の中の現在の西宮港の絵図(拡大)

築洲勧進帳

上の写真は築洲勧進帳に関する現地説明板

内容を転記しておきます。(一部加筆)

築洲勧進帳 (ちくす かんじんちょう)

そもそも、この西宮浦は上古神功皇后三韓を征し給い、御帰陣ましませし時も御船を

繋ぎ給い、天照大神の御告げありてみこころを広田の国に鎮(しずみ)まつりしより、

御前の浜とも唱え来たれり。はた、万葉集の歌にも「玉はやすむこの水門」とよみし

所なるを物換わり星移りいまはかた浜となりしかば、西は兵庫津より東は

浪速木津川安治川の川口まで会場10里が間、船繋(つなぐ)べき頼りなき故、

西南の風烈しき時は大濤のために諸国往来の船を覆され、水主(船頭)楫人旅客の

輩忽ち(たちまち)に大魚の食物となり、米穀金銭珍器重宝時の間に海底の藻くずと

なること眼もあてられぬありさま嘆きにもなおあまりあり。

奴つらつら思うに、人病にのぞみては良医をえて平癒を求む。海上の船々風波に逢う時は

湊に入ってこれをさくるより外なしと、いやしき身におほけなき心を記して此事を

なさばやと、年久しく寝食を忘れしに、幸いなるかな此浦の西にあたり、夙川

芦屋川はとしどし土砂流れ出る事夥しく(おびただしく)、いつしか今は川床も山の

ごとくなりて、東西両邊の田畑漏れ水に湿地となり、洪水の時は堤崩れ田畑砂入りて

耕作の便りを失う。是はた嘆かざるべきにあらず。いでその流れ出る土砂の勢いに

のり夙川の東浪打際より沖の方に向かひて古船に石砂を積み入れ海底に沈め置き、

出入りの時を待ちて川中の土砂をかき流さばおのずから築洲となるを、不絶とし月を

重ねてかくしもて行き、築洲沖の方へ凡600間ばかりの出るならば川床年々卑しく成り

河添い田畑かわきよく、洪水のときも川切りの患(うれい)なく、築洲よりの西の

白浜は新田となり、東の海中は湊となりて、陸には耕作の便りを得、海には風波の

患いなきこと疑いなければ、先年、御公儀様へも奉願上しかば、かたじけなくも

いんし寛政12年(1800)申(さる)12月14日願御免許給わりて身の悦び(よろこび)

これにすぎず。されど、もとより愚にまずしき身なれば、頓に成就すべき術(すべ)

もなし。願わくは諸方の君子、力を合わせて築洲普請の高案をも加し給い、

かつは多少にかぎらず助成をもなし給いねかしと希う(こいねがう)のみ。

享和元年(1801)酉3月 / 摂津西宮浦 / 願主 當舎金兵衛

築洲の形を絵図にしるし、當所氏神恵比須の宮絵馬堂に奉納しかば、御往来の

序でもあらば御覧給わりたくなん。

築洲成就祈祷のため一切経を一石一字に書写し、海底に沈めたくさきに此のよし

記し諸方へみせ奉りぬ。志あらん御方は御好みにまかせ、一経にても

書写し給わらん事をねぎ(願い)奉る(まつる)。

(大正15年(1926)刊 「西宮町誌」より)

上の写真は現地説明板の遠景と樽廻船の縮小模型(石製)

住吉神社縁起

勧進帳の背面に記載されているものです。

境内遠景

境内摂社

稲荷社

上の写真は稲荷社 例祭は4月8日

西宮濱戎神社

上の写真は濱戎神社

弁天社

上の写真は弁天社

手水舎

正面鳥居遠景

保護樹木 エノキ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます