2023年8月21日14:00からEO光チャンネル「村瀬先生のぶらり歴史歩き40 奈良・ならまち編」で

標題の元興寺塔跡について紹介がありました。

私は2018年4月8日に現地を訪問しているがブログを作成していないので今回

写真紹介することとしました。

まずは元興寺の概要説明から入ります。

元興寺は1998年ユネスコの世界文化遺産に登録されています。

蘇我馬子が飛鳥に建立した、日本最古の本格的仏教寺院である法興寺がその前身である。

法興寺は平城京遷都に伴って飛鳥から新都へ移転し、元興寺となった。

法興寺は平城京遷都に伴って飛鳥から新都へ移転し、元興寺となった。

(ただし、飛鳥の法興寺も元の場所に残り、今日の飛鳥寺となっている)。

南都七大寺の一つです。

南都七大寺は下記のとおりで天平勝宝元年(749)に定められた墾田の地限の数値

は東大寺の次に多く勢力のあった寺であることが判ります。

興福寺(奈良市) 1,000町歩

東大寺(奈良市) 4,000町歩

西大寺(奈良市)

薬師寺(奈良市) 1,000町歩

元興寺(奈良市) 2,000町歩

大安寺(奈良市) 1,000町歩

法隆寺(生駒郡斑鳩町) 500町歩

南都七大寺の一つです。

南都七大寺は下記のとおりで天平勝宝元年(749)に定められた墾田の地限の数値

は東大寺の次に多く勢力のあった寺であることが判ります。

興福寺(奈良市) 1,000町歩

東大寺(奈良市) 4,000町歩

西大寺(奈良市)

薬師寺(奈良市) 1,000町歩

元興寺(奈良市) 2,000町歩

大安寺(奈良市) 1,000町歩

法隆寺(生駒郡斑鳩町) 500町歩

元興寺の基本情報

住所:奈良市中院町11 TEL:0742-23-1377、0742-23-1376

宗派:真言律宗 曽我馬子により588年に法興寺(飛鳥寺)として建立開始

718年に平城京に元興寺と名を改め移築された。

本尊:智光曼荼羅

公式HP:元興寺公式サイト・元興寺文化財研究所公式サイト (gangoji.or.jp)

住所:奈良市中院町11 TEL:0742-23-1377、0742-23-1376

宗派:真言律宗 曽我馬子により588年に法興寺(飛鳥寺)として建立開始

718年に平城京に元興寺と名を改め移築された。

本尊:智光曼荼羅

公式HP:元興寺公式サイト・元興寺文化財研究所公式サイト (gangoji.or.jp)

奈良時代の僧坊と講堂の一部を伝える元興寺極楽坊境内として世界遺産になっています。

1977年までは「元興寺極楽坊」と称していた 。

元興寺の所在地のGoo地図を添付

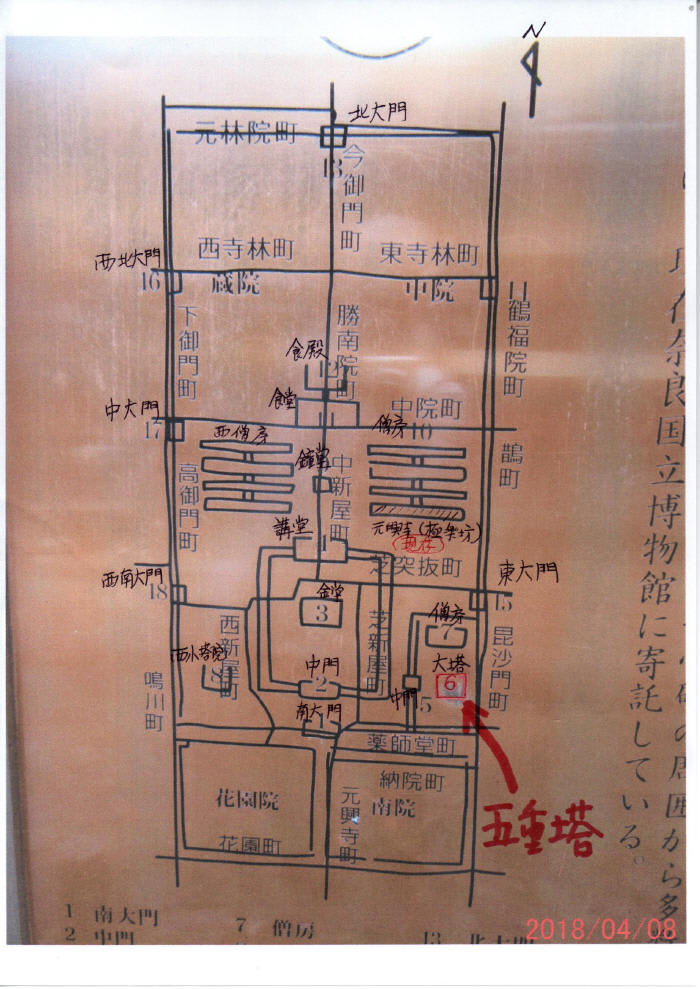

かっての元興寺境内図と五重塔

上の写真は文頭のEO光の番組で紹介された元興寺の境内図

当時は大伽藍を誇っていたことが納得できる図です。

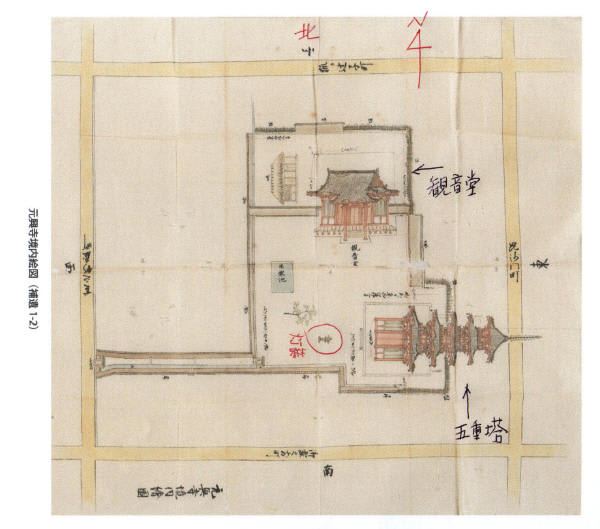

上の写真は元興寺境内絵図の五重塔付近

出典:元興寺文化財研究所編、華厳宗元興寺所蔵石造物調査報告書(2021.2.28)

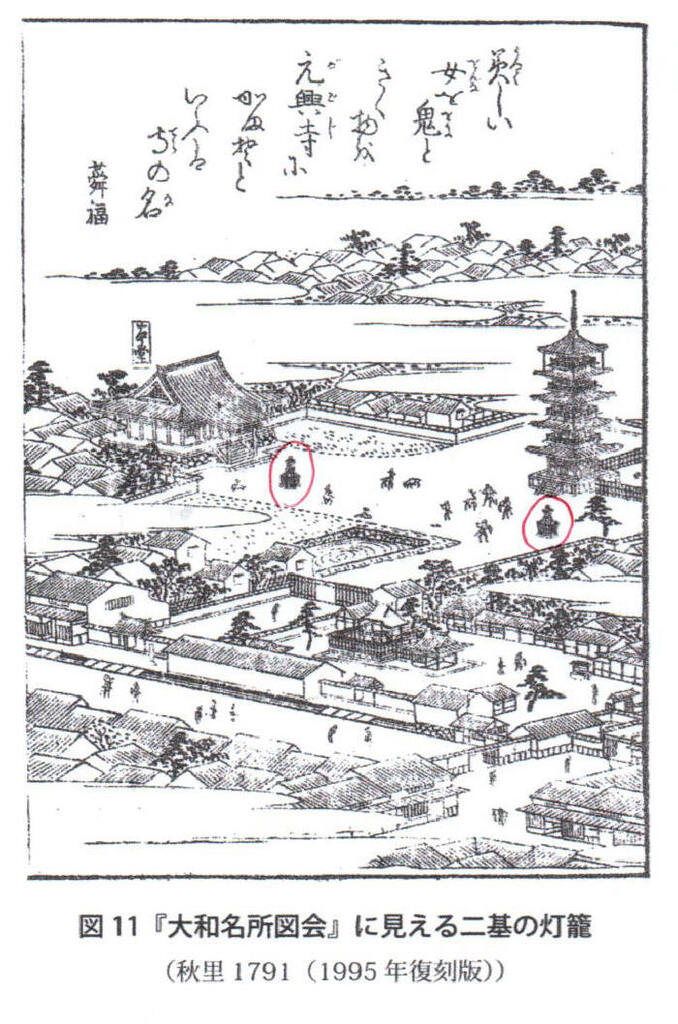

上の写真は「大和名所図会」の五重塔と観音堂付近

出典:元興寺文化財研究所編、華厳宗元興寺所蔵石造物調査報告書(2021.2.28)

上の写真は元興寺塔跡の現地に掲示の説明板に記載の配置図 撮影:2018-4-8

上の写真は奈良市史料保存館で展示の元興寺伽藍配置図 撮影:2019-2-3

史跡「元興寺塔跡」

所在地:奈良市芝新屋町12

所在地のGoo地図を添付しておきます。

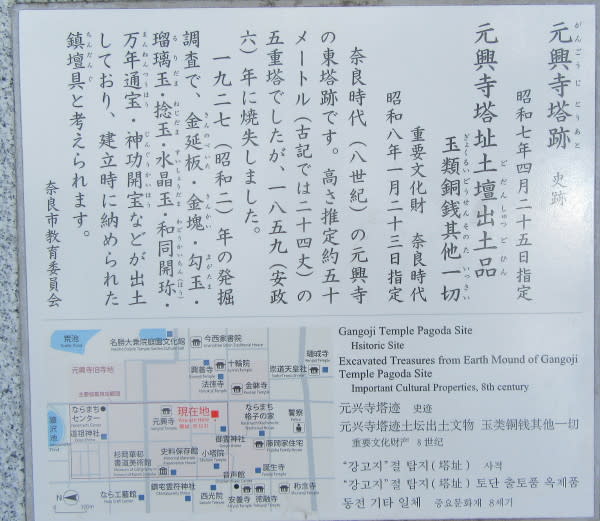

元興寺塔跡は昭和7年(1932)4月25日に史跡に指定されています。

文化庁のデータベースでは下記説明文が記載されています。

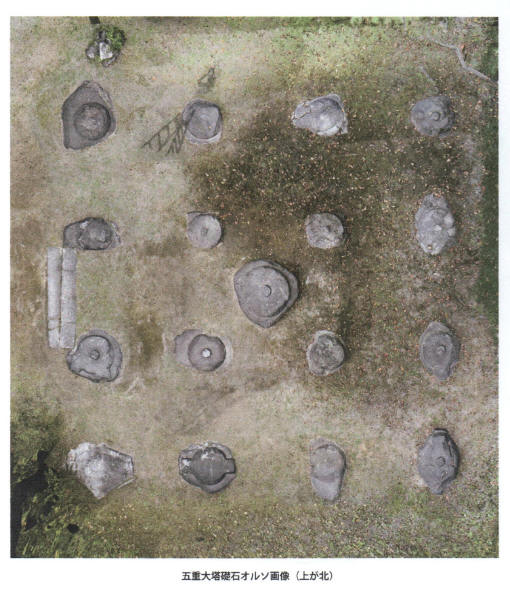

元興寺ハ靈龜二年飛鳥京ヨリ移建セラレ南都七大寺ノ一ナリシガ中世以降堂舍廢頽シ大塔ノミヲ残セシヲ安政六年燒失シテ今其塔阯ヲ存セリ 土壇ハ周囲石壁ヲ繞ラシ上ニ十七個ノ礎石アリ 礎石ハ表面ニ直徑約三尺ノ円形柱受並ニ直徑約九寸ノ大柄ヲ彫リ出シタル形式ニシテ心礎亦其形式相等シク形状稍大ナリ礎石ノ配列ニヨリテ三間三面方約三十二尺ノ塔阯タルコトヲ知ル昭和二年九月心礎周囲ノ地下約一尺二三寸ノ深サニ於テ勾玉 瑠璃玉 捻玉 丸玉、小玉等ノ玉類 和同開珍 萬年通寶 神功開寶等奈良朝時代ノ遺物ヲ發見セリ

上の写真は現地説明板 撮影:2018-4-8

昭和2年(1927)に発掘調査が実施され塔跡から出土した元興寺塔跡土壇出土品

(金延べ板、金塊、勾玉、瑠璃玉、水晶玉、小銭)と、薬師如来立像(国宝)は、

奈良国立博物館に寄託されています

上の4枚の写真は現地に残る元興寺塔跡の礎石群及び元興寺と刻字された石碑

撮影:2018-4-8

上の写真は五重塔の礎石の全体図

出典:元興寺文化財研究所編、華厳宗元興寺所蔵石造物調査報告書(2021.2.28)

上の写真はならまち「元興寺 塔跡」の境内に咲くチューリップ

(撮影:2018-4-8)

四季折々の花が楽しめるようです。

元興寺塔跡の入口

上の写真は元興寺塔址への入口と史蹟元興寺塔址と書かれた石碑

撮影:2018-4-8

上の写真は平成30年(2018)が元興寺の創建=平城京移建(養老2年(718))から

1,300年ですよと掲示されていた看板。

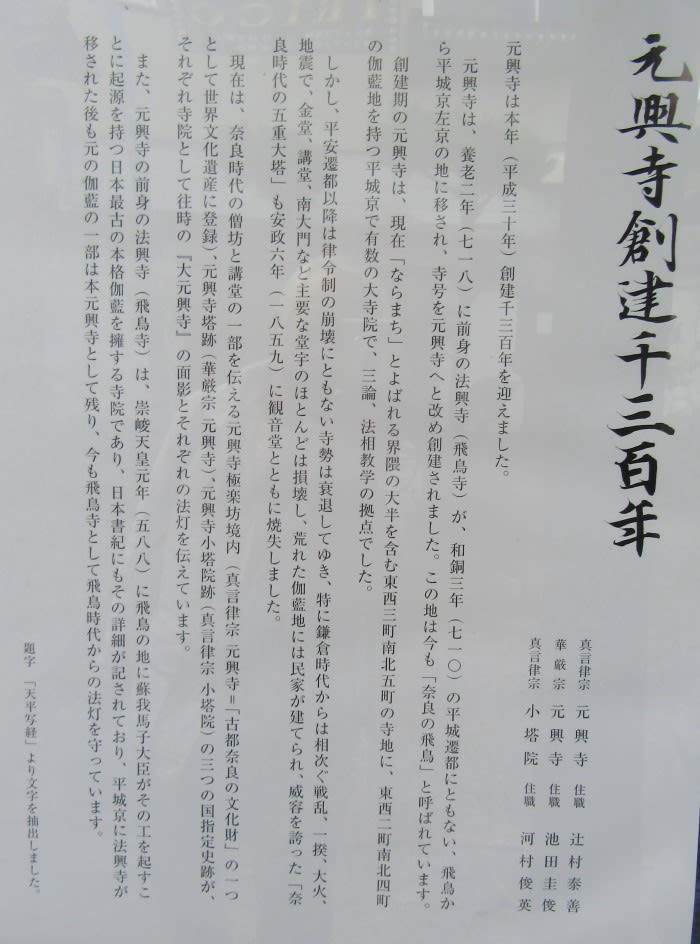

上の写真は元興寺創建1,300年に関する説明書き

元興寺観音堂

上の写真は元興寺観音堂(華厳宗)本尊は十一面観音 撮影:2018-4-8

飛鳥に創建された最初の本格的寺院である法興寺が養老2年(718)平城京に移され、

寺名を法興寺から元興寺と改められた。創建時の元興寺は現在「ならまち」と呼ばれる

界隈の大半を含む東西三町、南北五町の寺地に大伽藍が並ぶ平城京で有数の大寺院でした。

元興寺の創建後、飛鳥の法興寺は「本元興寺」と称されたが平安時代に焼失し、

跡地に飛鳥寺が建立された。

元興寺の創建後、飛鳥の法興寺は「本元興寺」と称されたが平安時代に焼失し、

跡地に飛鳥寺が建立された。

元興寺は平安遷都以降、律令制の崩壊に伴い寺勢は衰退してゆき、特に鎌倉時代から

相次ぐ戦乱、一揆、大火、地震で金堂、講堂、南大門など主要な堂宇のほとんどは損壊し、

荒れた伽藍地には民家が建てられた、奈良時代に建立の五重塔も安政6年(1859)

観音堂とともに焼失してしまいました。

そして、元興寺極楽坊, 元興寺観音堂, 元興寺小塔院の三寺院に分かれた。

元興寺観音堂は東大寺の末寺・華厳宗の寺院となった。

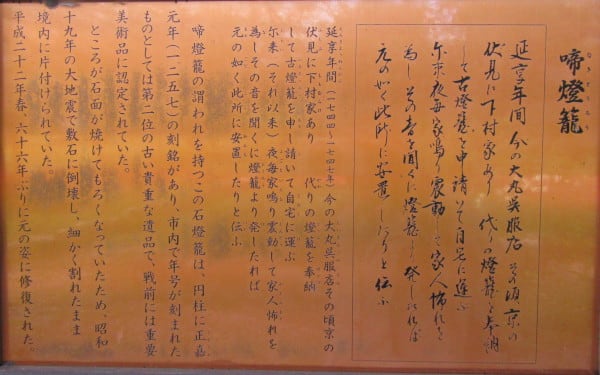

啼燈籠

上の写真は啼燈籠と現地説明板 撮影:2018-4-8

円柱部分に正嘉元年(1257)の刻銘があります

年号が刻まれた燈籠としては奈良市内で二番目に古いそうです

「啼燈籠」という名称は、延享年間(1744~1748)に京都の下村某が元興寺から

年号が刻まれた燈籠としては奈良市内で二番目に古いそうです

「啼燈籠」という名称は、延享年間(1744~1748)に京都の下村某が元興寺から

京都に持ち帰ったが、毎夜南都(奈良)を向いて「帰りたい」と啼くことから気味が

悪くなって元興寺に返したという伝承に由来するそうです。

「元興寺と奈良町」現地説明板