ロシアの専門家と闘ったベラルーシでは「年1~5mSvが自主避難ゾーン」日本は年20mSvで解除?

1年前に来日した原子力災害の緊急対応の専門家であるジル・ヘラルド氏が(既報)が、国際影響評価学会(名古屋・5月11~14日)に参加した折をとらえ、原発事故後におけるベラルーシと日本の差について、話を聞くことができた。

ヘラルド氏は、チェルノブイリ原発事故から10年が経過した1996~2001年に、ベラルーシの村で「エートス」プロジェクトに関わった経験を持つ。

事故後6年目を迎えた日本では、安倍晋三内閣総理大臣率いる原子力災害対策本部が2017年3月までに避難指示を解除する決定(2015年6月12日「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」)を行っている。一体何が違うのか。

年1~5mSvの汚染地域で行われたベラルーシの「エートス」

Q:今回は何を学会で発表されたんですか?

A:「エートス」についてです。チェルノブイリ原発事故にベラルーシで行われた対処プログラムです。複雑な汚染状況に直面した人々の支援をするもので、ベラルーシの法律で設定した「自主避難ゾーン」で行われました。

「自主避難ゾーン」とは年1~5mSvの汚染地域です。強制移住させられるほどには汚染されていないが、正常ですと言えるほど十分にきれいではないという意味です。結果的に、自分自身で判断することが求められたゾーンで、それは人々にとって非常に難しい判断です。

私たちの仕事は、汚染された地域から移住したいか、住み続けたいか、を判断することへの支援です。もし住み続けたいのであれば、生活条件をよりよく回復するよう支援すること、特に放射線の観点からです。

地元の人にとっては、プロジェクトへの参加は自主的なもので、事故から10年が経過して行われました。ソ連が崩壊し、人々は市場で製品を買うことができず、野菜の栽培を再開し、牛を汚染された環境で育てなければならないという複雑な状況がありました。

日本では年20mSvで帰還へと追い込まれますが・・

Q:(事故から10年後とは)1996年以後ぐらいですか?

A:そうです。今までにはない異なるアプローチが必要だと。人々がその状況を乗り切る能力を構築しなければなりませんでした。

Q:日本では、被災者が年20mSv未満に汚染された地域に帰還しなければならないと精神的に追い込まれる状況が作られています。

出典:環境省 http://josen.env.go.jp/area/roadmap.html

出典:環境省 http://josen.env.go.jp/area/roadmap.html

A:はい。ベラルーシとはまるで違う状況ですね。ベラルーシでは1991年からチェルノブイリ原発事故による社会的帰結に関する法律があります。1991年法はソ連崩壊後に初めてソ連から独立した国会で発効しました。厳しい保護基準を推進しました。その時は補償をソ連が支払うはずでしたが、その後すぐに(その構想は)消えました。各国が自分たちのコストで取り組まねなければなりませんでした。

たとえばベラルーシは被災者への補償に国家予算の20%を費やしました。膨大です。事故の犠牲者への連帯として国民所得の1人あたり8%もの税金を費やしたんです。想像できますか?

ロシアの専門家は「年10mSv」にしたかった

Q:1991年に独立したベラルーシが法律を制定したと?

A:そうです。ソ連の専門家と闘いながら作ったんです。ロシア法、ウクライナ法、ベラルーシ法と、3つの違う国家の法律がありますが、ウクライナ法とベラルーシ法はロシア法のコピーです。

大きな闘いがロシアの専門家と闘わされました。なぜならロシアの専門家は年10mSvという基準を設定したかったんです。それだって20mSvではありませんよ(苦笑)。

Q:ロシアの専門家でさえ10mSvと言ったわけですね。

A:そうです。10mSvです。その時のベラルーシの国会議員たちは、チェルノブイリ問題を争点に選ばれたわけです。指導者たちがチェルノブイリの犠牲者に依拠していたわけです。分かりますか?

ベラルーシでいわゆる「汚染地域」の1mSvを参考値に、または10mSvを基準にしたとして、5をかけるとします。

Q:つまり5年(で累積する被ばくを考えたと・・・)。

国土の4分の1が汚染され、国家予算の2割を補償に

A:3国の汚染地域はトータルで14万平方キロメートル。でも、ベラルーシは小さな国ですので、より大きな問題です。汚染地域は国土の24%です。ウクライナで4~5%、ロシアは0.08%です。ベラルーシの汚染地域の人々の政治力は高く、ウクライナやベラルーシに比べるとロシアは低かったのです。

Q:その後、ベラルーシは法改正をしましたか?

A:いいえ。彼らにとって経済的な余裕のない状態だったとは思います。デフレで賃金も減りました。補償のための税率は下げませんでしたが、総額は減りました。

Q:デフレで賃金が下がった分、補償の財源は小さくなったと。

A:そうです。

Q:そこでも法律を変えなかった。

A:変えませんでした。

「あなたたちの安倍首相は「終わった」と考えていると聞きました」

Q:素晴らしいですね。

A:素晴らしいかどうか。でも最低限でもそれは法律上のベースだと言えます。

でも、日本は急いで問題を収束しようとしているんでしょう?あなたたちの安倍首相は「終わった」と考えていると聞きました。でも終わりじゃないですよね。

Q:終わりじゃないです。

A:終わりじゃないですよ。汚染物質がある限り続くんですよ。

Q:もしも、フランスが福島第一のような原発で汚染されたとします。首相が「この地域は年20mSvよりも下がったから、帰ってよろしい!」と言ったらどうしますか?しかも、「ただちに影響はない」から補償もしないと言ったら?

A:私が言えるのは、フランスであれば、そんな戦略は、こんな風には受け入れられないだろうということです。

ベラルーシでは1991年に大きな論議がありました。なぜなら、放射線防護の専門家が10mSvという基準を導入したがったんです。これは正常な状況ではないからと言って。その当時の国際放射線防護委員会(ICRP)の基準です。

でも、人々は毅然と言ったんです。「私たちは事故に遭ったんです。放射性プルームに曝されました。汚染物質のフォールアウトもありました。だからって10mSvという、ノーマルな状態の1mSvの10倍の基準を受け入れろと言うんですか? もうすでに事故の時に被ばくしているのに? とんでもない!と拒否したんです。」

Q:日本で多くの人が日本政府の言うことを受け入れてしまっている理由として、同調圧力があります。故郷から逃げるのかと後ろ指を指される感じがすると言うのです。

A:つまり、罪悪感のようなものですか。

Q:そうです。

A:なるほど。ありえますね。

Q:同調圧力が日本では働いてしまうのです。

A:恥を知れ!ですね。でも、恥ずかしいことなんて何もありませんよ。なぜならたとえば妊婦さんは、そんな基準は嫌ですと言うのは、完全に正当なことです。子どものために汚染されていない食べ物が欲しい。私は妊婦です。子どもを守りたいと。問題は、こうした状況はトップレベルでは対処不能なことです。たとえば、もし汚染されたキノコをとって友だちと食べるというのであれば、それは私の問題です。もし、私が妊婦さんであれば汚染は拒否したい、それは自分の問題です。ですが、私たちはそうできるように支援しなければなりません。

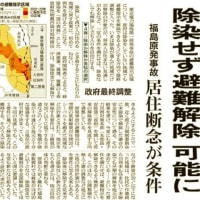

安倍総理率いる原子力災害対策本部は、昨年(2015年)6月12日、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」(*)を決定し、2017年3月までに「居住制限区域」と「避難指示解除準備区域」については解除するとした。その6頁「(4)避難指示解除の見通しの提示とそれに向けた環境整備の加速」に以下のような記述がある。

(略) こうした観点から、事故から6年を超えて避難指示の継続が見込まれる帰還困難区域以外の区域、すなわち避難指示解除準備区域・居住制限区域については、各市町村の復興計画等も踏まえ遅くとも事故から6年後(平成29年3月)までに避難指示を解除し、住民の方々の帰還を可能にしていけるよう、除染の十分な実施はもとより、インフラや生活に密着したサービスの復旧などの加速に取り組む。

しかし、この決定は、年10mSvを主張する旧ソ連の専門家と闘ってベラルーシ国民が勝ち取った「年1mSv~5mSv」とは比較にもならない、高濃度汚染地域への帰還の判断を「自主的に」迫るものなのである。

(*)内閣府原子力被災者生活支援チームによれば、「原子力災害対策特別措置法」第15条(原子力緊急事態宣言等)に基づいて公示された「緊急事態応急対策を実施すべき区域」を変更し、同第20条に基づいて「原子力災害対策本部決定」としたもの。

ジャーナリスト。1993~1994年にラテン諸国放浪中に日本社会の脆弱さに目を向け、帰国後に奮起。衆議院議員の政策担当秘書等を経て、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。博士(工学)。著書に「四大公害病-水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市公害」(中公新書、2013年)、「水資源開発促進法 立法と公共事業」(築地書館、2012年)など。