2017年10月17日~18日 中山道歩き15回目は木曽路・三留野宿から美濃路・中津川宿まで2日かけ約40Km歩きます。今回はフルメンバー9名の参加、街道歩き初めて。

【1日目】

南木曽駅へ12時半に到着。たくさんの外国人が南木曽駅に降り、何だろうと訝る。駅前で昼食、店の人に何故外国人がたくさん降りるのか聞くと外国人に人気の宿がありそのためだという。ネットで調べたら宿の事しかり、そして妻籠宿と馬篭宿 間をトレッキングするのが人気だとか。

南木曽駅裏になる旧中山道に戻る途中、福沢諭吉の娘婿養子・桃介が発電所建設用に造った木造の吊り橋、桃介橋を見る。木製の吊り橋は珍しく木曽の橋という風情を覘かせる。 <三留野宿>はここ南木曽駅まで来てしまうと間もなく終り妻籠宿になる。

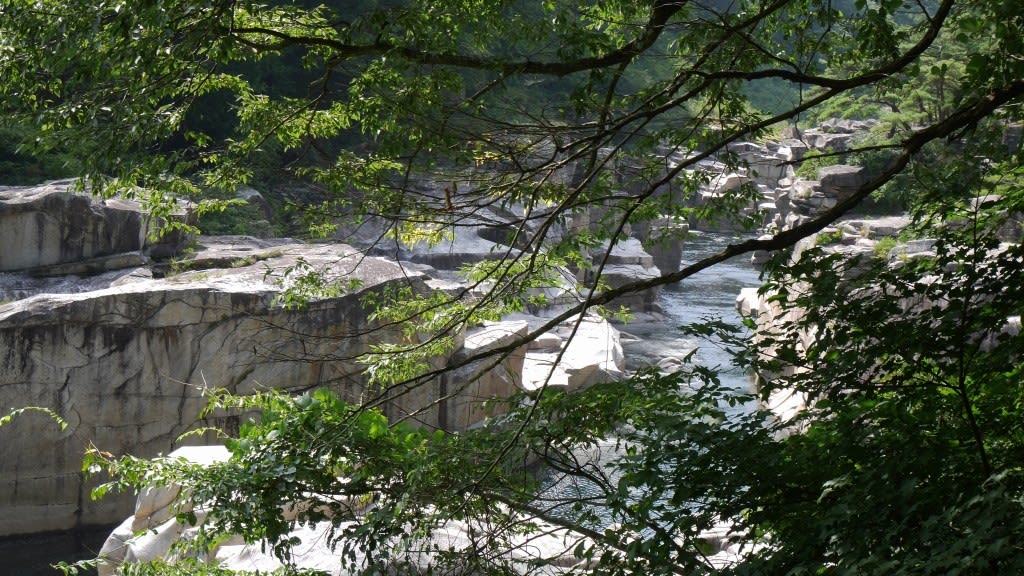

妻籠峠手前の一里塚で雨上がりに濡れしっとりと黒光りする石畳道を歩く。 峠にある<妻籠城跡>に寄り道し、妻籠の北の入口になる鯉岩に来るとすぐに<妻籠宿>である。

江戸時代の宿場はこうであったろう町並みが息づく。地元の住民が組織し「売らない、貸さない、壊さない」の信条に基づきこの町並みが保存、復元されたという。 外国人も含め大勢の観光客で賑っている。妻籠を抜け大妻籠という場所の宿に泊まる。妻籠から結構離れていて、夜の妻籠宿を散策しようと思ったが無理であった。今回は短めの歩数1万6千歩、7.9Kmの歩きである。

次のルート:⑯中津川宿~大鍬宿 前のルート:⑭上松宿~三留野宿

<三留野宿> … 広重/木曾海道六拾九次之内・三渡野 白梅、紅梅の花が開く春の訪れとともに野良仕事が始まり、子供連れの女房は岡持ちを頭に乗せ農夫の所へ行く。旅人はのどかな畑が広がる畦道で一休み中。木曾谷の春の訪れを告げる。昔も今も三留野は梅で知られる。

三留野は東山道時代からの古い宿駅で、その昔木曽氏一系の館があり、それを御殿(みとの)といったことからこの宿場の名前が生まれた。 現在、本陣に枝垂れ梅の名木が、円空が逗留した寺には円空仏が残るが、度々の火災で昔の面影を見出すことは難しい。

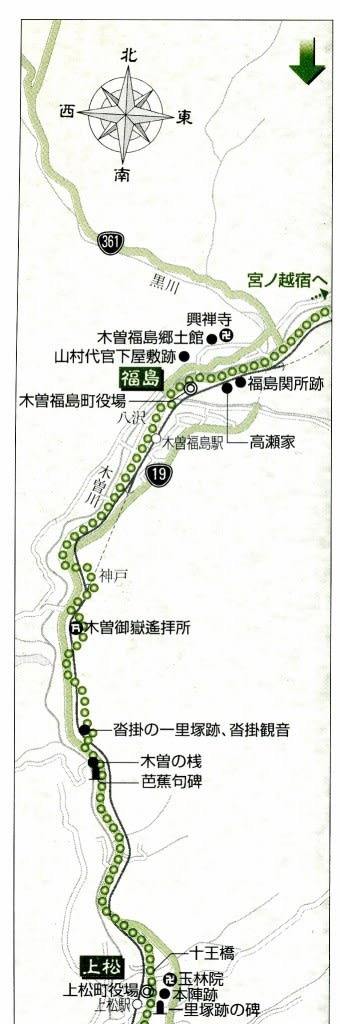

南木曽駅 桃介橋…福沢諭吉の娘婿養子桃介が発電所建設用に建造

桃介橋…福沢諭吉の次女ふさと結婚、養子となった桃介が読書発電所の資材運搬路用に建造

園原先生碑 銘酒「諸白」醸造元の近く保存D51 巴御前:袖振りの松 かぶと観音水舟

上久保の一里塚手前の石畳

<妻籠宿> … 広重/木曾海道六拾九次之内・妻籠 広重の描いた「妻籠」の図は、妻籠峠を描いたものであろう。峠独特の七折八折の道を旅人が行き交う様子を取材している。妻籠城跡の鞍部を中山道が通り、茶色で主郭空堀と右上の妻の神土塁を表現する。街道にほどこされた緑の隈や横線は、その地面の凹凸の状を表わしたものである。そして天秤を担いだ人足、大きな荷を背負ったお遍路。杖をついた旅人。皆一様に膝を曲げた姿ではあるが、その角度の違いで年齢的な違いまで描写している。こうした描写が生きたのも、広重の色面構成による作画法がきいているからだといえる。

明治以降に宿の機能を失うと衰退の一途をたどり、離村者も相次いだ。 昭和51年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、町並み保存運動の先駆けとともに、木曽路ブームの推進役となる。 現在は、出梁(だしばり)造り・竪繁格子(たてしげごうし)・卯建(うだつ)のある昔ながらの町並みが保存され、終日観光客でにぎわう。

上久保の一里塚 良寛歌碑 妻籠城址 主郭

妻籠宿はずれ 鯉岩…濃尾地震で頭部が落ちた 江戸絵 妻籠宿入口:水車前

鯉岩:中山道三銘石の一つ

妻籠宿 北の入口:水車小屋前、向かいに復元・高札場跡がある

奥谷脇本陣跡・歴史資料館

島崎本陣跡・復元(本陣は島崎藤村の母の生家):南木曽町博物館

常夜灯で右の石段を下る

(左端)下嵯峨屋・復元:妻籠の典型的民家

下嵯峨屋・復元

大妻籠入口 宿 具材は殆んど宿の自給自足です

大妻籠入口:金剛屋

【2日目】 に続く ……