2016年12月23日 中山道歩き、9回目は倉賀野駅から安中駅まで約14.7Kmを歩きました。前2ケ月碓氷峠越えと長野県の中山道を歩いたので関東平野の街道歩きが連動するのは6月以来5ケ月ぶりとなります。 今年最後の街道歩きです。夜半の雨もあがり良い天気になりそうです。

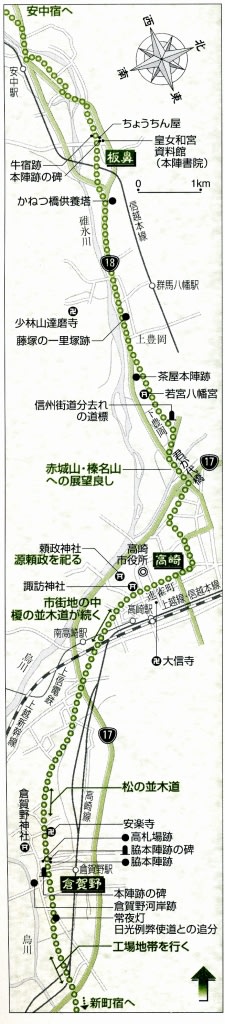

9時過ぎに<倉賀野宿>駅に到着。駅舎の表に出て半年前を思い出します。 歩いてほどなく総鎮守・倉賀野神社。正面に鎮座する本殿は小ぶりながら荘厳な屋根の建物です。境内には飯盛り女の信仰が厚かった冠稲荷、そして北向道祖神があります。 次の安楽寺は寺の裏がそのまま古墳になっている珍しいものです。 間もなく新幹線を潜り上信電鉄を渡ると<高崎宿>です。高崎市は上州一の街だけあり都心と同じ近代的な街並みです。メイン道路には宿場の雰囲気は全くないです。中山道から寄り道をして高崎城址へ行きます。遠くから高い特徴的な建物がありましたが高崎城址に建つ高崎市役所でした。その手前のお濠が唯一残っている城址の遺跡の様です。 先を急ぎ中山道に戻る途中、新町諏訪神社を眺めます。この神社は鳥居が建物に張り付いていて変わっています。(事後に写真を見て良くわかりました) この後、地元の人のお奨めで蕎麦屋さんで昼食、奥の個室に案内され値段も手頃、量もたっぷりあって美味しくお得。 午後は高崎神社を見学。高崎市の総鎮守とあり立派です。奥では結婚式をやっていて白無垢姿の花嫁さんが見えました。 烏川を君が代橋で渡ります。橋の上から榛名山や後方に赤城山が冬空にクッキリと見えます。 下豊岡の茶屋本陣跡では中を案内してもらい狭いながらも格式のある建物です。 その前にあるだるま造り工房で作業を見学させてもらいます。店の前ではだるまが天日干しされています。 群馬県に唯一現存するという藤塚の一里塚を見た後、寄り道をして碓氷川対岸中腹にある達磨寺を見学です。結構長い石段を2つ上り本堂です。高台にあるだけあって赤城山が木々の間から良く見えます。 碓氷川沿いの国道18号線を歩くと間もなく<板鼻宿>です。国道を離れ旧道沿いには昔風の建物が多く残ります。旧道沿いにきれいな水が滔々と流れる用水があり、昔の田舎を思い出します。この用水は「板鼻堰」といい碓氷川と九十九川合流地から引いて高崎市西に配水しているとか。 さらに歩き碓氷川を渡ると前方に東邦亜鉛の工場群が鬼の巣窟の様に異様に聳えています。安中駅はその工場群の真ん前にあり終着です。

次のルート:⑩安中宿~横川宿 前のルート:⑥本庄宿~倉賀野宿

<倉賀野宿> … 倉賀野宿 鳥川之図[英泉] 烏川縁に建った茶屋、そして英泉が得意とした子供と女性を近景に描いている。小川は宿を流れる五貫堀、筏は材木・船は米を江戸に運んでおり、河岸背後は上武国境の山々である。

日光例幣使街道の起点であると共に、烏川の下流が利根川に流入していたので利根川水系最上部の河港でもあった。信州や越後からくる物資は碓氷峠を越えて牛車で倉賀野宿まで運ばれ、河岸から船で烏川から利根川を経て江戸へ運ばれた。 江戸からの物資もここの河岸に陸揚げされ各地へ牛車で運ばれた。水陸交通の要衝として、宿内人口は2千人を越え、大いに繁栄していた。周辺には古墳群・万葉の地・代官所など史跡が点在する。

倉賀野高札場跡碑 / 倉賀野神社 …丸彫り彫刻で飾られ、鷹や梟・兎が彫られる

冠稲荷…もと太鼓橋の近くにあり宿場女郎に信仰された / 安楽寺 …本堂の裏手で古墳の横穴式石室にに接している

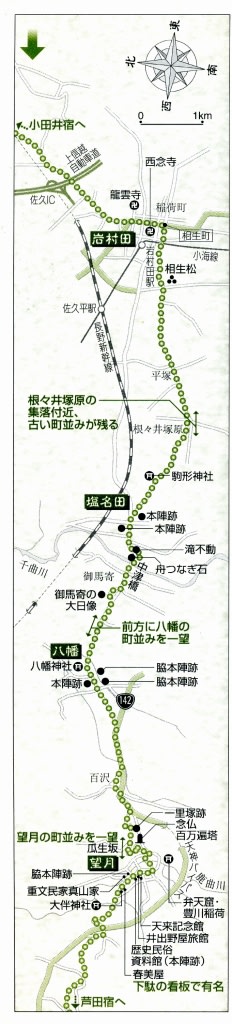

<高崎宿> … 木曾海道六拾九次之内・高崎[広重] 遠景に藍一色で表わされた榛名山の方角、軒を連ねる民家などによって、現在県の史跡に指定されている一里塚の近くあたりを描いたものであろうか。 夫婦連れの旅人に金をせびる物乞い、自扇をかざして駈け寄る男。広重は、保永堂版「東海道五拾三次」の画中にもみせた旅する者の心得といった親切な解説をこの図でも試みて

いる。そして流れに張り出した茶屋で一人榛名山に見とれる男の姿を描いて、広重独自のムードある面面としている。

「お江戸見たけりゃ高崎田町」と謡われるほど賑わった。宿の長さは中山道最長であったが、徳川四天王の一人、井伊直政が構えた高崎城の城下町で他大名が遠慮するため、本陣も脇本陣もなかった。高崎城のほかに竜見町に武家屋敷、本町や新町に土蔵造りが残る。

/ 高崎市街 / 愛宕神社 …和田城(鎌倉時代)の鎮護神として創建

高崎城址 …唯一残った三の丸の堀 / 諏訪神社 …建物に龍の絡まる鳥居が貼り付いている

●● 昼食 ●● / 高崎神社 …

高崎神社では結婚式をやってました / 烏川へ向かう旧市街を歩く / 烏川 君ケ代橋親柱

橋の上から榛名山を望む / 烏川 下流側 / 赤城山

烏川越しに赤城山

道標 草津道・信州道 / 若宮八幡宮 … / 高崎 だるま工房

上豊岡茶屋本陣 / 藤塚一里塚

碓氷川堰堤上から榛名山 / 少林寺・達磨寺

達磨寺 …心越禅師 開山(一筆達磨の木型が高崎だるまの起源)/ 本堂

赤城山 / 榛名山 / 八幡宮大鳥居

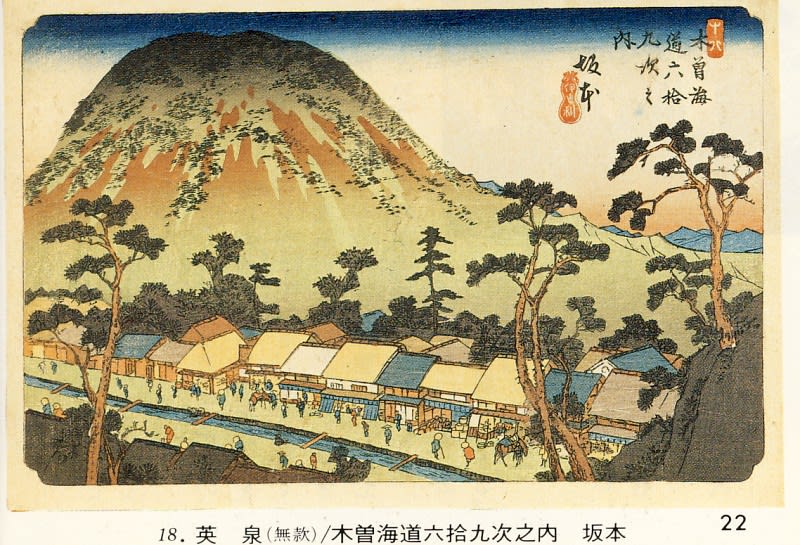

<板鼻宿> … 木曾海道六捨九次之内・板鼻[英泉] 板鼻宿の入口あたりを描いたものか、雪の深い街道を行き交う旅人も、笠を傾け、合羽や蓑をつけて黙々と歩く。英泉は北斎に私淑したといわれるが、ひょろひょろとのびた街道の松の描写には、北斎の「富嶽三十六景」中の「東海道程ケ谷」にみる描法に共通点が見とめられる。

高崎から一里三十町の板鼻は、慶長末頃(一六一〇頃)には家並みも完成していたという。西に碓氷川の渡しをひかえていたので、幕末頃には総戸数三百余。本陣・脇本陣各一、問屋二、宿屋大小合わせて六十一、茶屋十五、雑商七十余、農家百五十ほどあり、上野七宿の中で旅篭が最も多く栄えた。そして宿場女郎が百四、五十人もいたと伝えられる。

安中市・板鼻宿 / 双体道祖神 / 板鼻宿の町並み / 板鼻本陣跡碑

/ 板鼻堰 …碓氷川と九十九川合流から取水し、高崎市に配水する /東邦亜鉛工場群 / 安中駅

=おわり=