「新島・くさや ・カフェ+宿saro」

新島にくさや作りの見学に行きました。

3月のお蔵フェスタで「くさうま発酵食品展」を企画した時にお世話になった「くさや」屋さんにお礼とご挨拶に。

あと、saroっていう素敵な宿があると聞いて。

新島までは東京の竹芝桟橋からジェット船で2時間ちょっと。

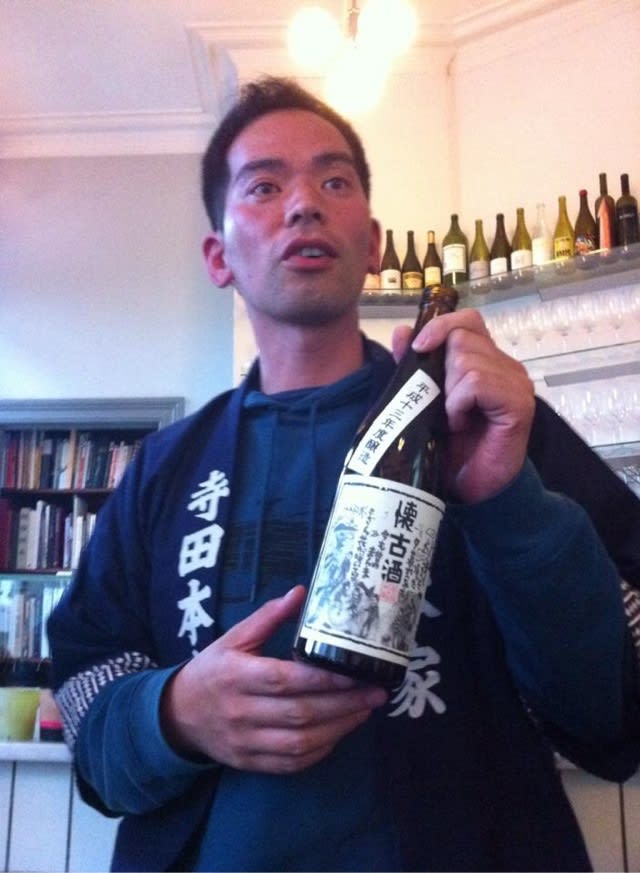

お話を伺ったくさや屋さん・菊孫商店さんは明治34年から続く老舗です。

5代目の藤井さんは広島ご出身で、新島出身の奥様と一緒になって新島に移り住み、くさや作りの伝統を受け継いでらっしゃるいます。

「くさや」の原料ははムロアジやトビウオ、サメなどが主で、油分の少ない魚がいいくさやになるそうです。

開いた魚を約一晩くさや汁に漬けて、広げて2~3日干すと出来上がり。

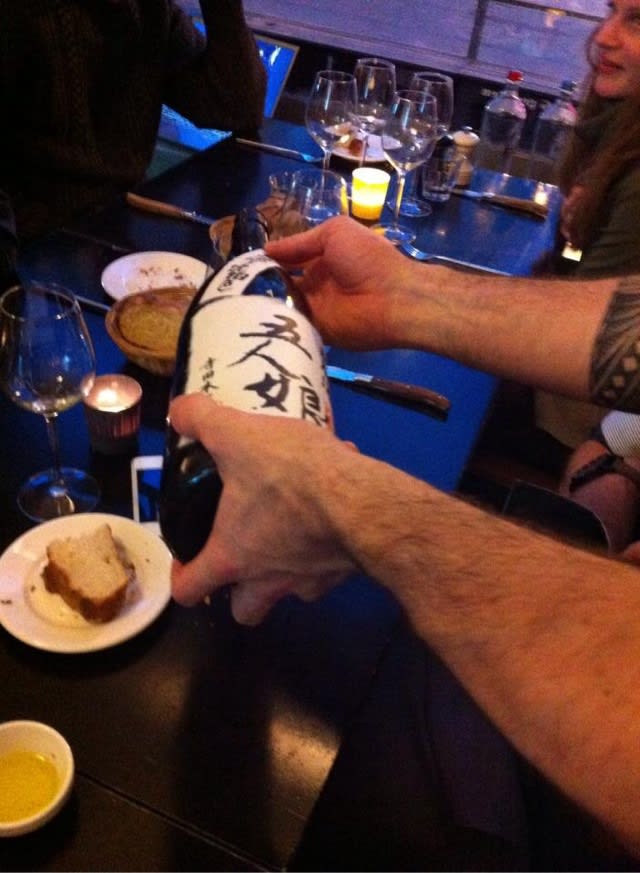

そのくさや汁がスペシャルで、300年受け継がれている漬け汁なのです。。

最初は単なる塩水だったのが、300年間の間、同じ汁に魚を漬け続けているうちに、コリネ・バクテリウム・クサヤ菌という独特の菌叢が生まれ、くさやの味わいを生み出します。

その芳しい汁を味見させてもらいました。

思ったよりも柔らかい塩味と魚のエキスが凝縮されたうま味の固まりでした。

天然の抗生物質が豊富なので、このつけ汁を傷などに塗ると怪我の治りが早いそうです。

びっくりしたのがこのつけ汁は冷蔵庫でなくって常温で保存しているってこと。

夏の高い気温でも腐敗しないで発酵しているってすごいなと思いました。

夜は新島を発酵させる方々が集まってBBQパーティー!

発酵つながりでとても素敵なご縁をいただいて感謝です。

そしてsaroさんも評判以上の素敵な宿でした!