朝から冷たい 雨が降っています。

雨が降っています。

風も吹いていますので、何だか寒いです。

今朝は4時に目が覚めましたので、気になってヤフーニュースを見るとパパ様が決まっていました。

最初の私の反応は

え アメリカ人

アメリカ人

え レオ14世

レオ14世

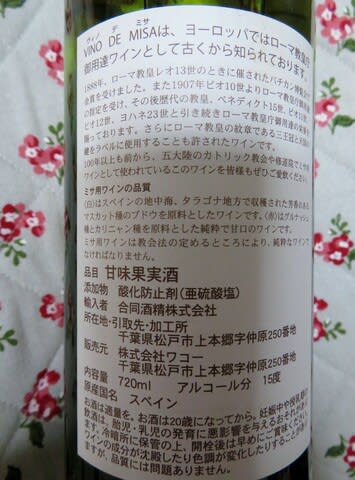

教皇名はご自分で選ばれるのですが、どういう路線で行くかということがわかります。

レオという名前はよく聞きますが最近馴染みがなかったのでレオ13世を調べればわかるかなという感じです。

ヤフーニュースのあとはすぐにLIVEを観ました。

感極まってはにかんで 戸惑って

戸惑って おられるようなお姿が印象的でした。

おられるようなお姿が印象的でした。

69歳。

お若い

まさか、ご自分がこの重責に選ばれるとは予想さえされていなかったでしょう、多分。

(あとで、ローマに向かう前に3兄弟で話をされたことを読みました。新教皇を抱いて祝福して来ると言われて出掛けられたとか))

枢機卿方に「選んでくれてありがとう」と少し皮肉っぽく おっしゃっていましたね。

おっしゃっていましたね。

それから5時からのNHKニュースを観ました。

まだまだわからないことは多くありましたが、少しずつ新教皇の人となりが見えてきました。

フランシスコ前教皇の道を踏襲される感じでしょうか。

この時点ではまだよくわかりませんでした。

その後、ゴミ捨てを兼ねて自転車でお散歩へ。

今、多くのお庭で バラが咲き誇っています。

バラが咲き誇っています。

芍薬や

菖蒲も見事に咲いていました。

バラ好きなロザリアンの

バラ好きなロザリアンの お宅はすぐにわかりますね。

お宅はすぐにわかりますね。

中学校でも咲いています。

やはり地植えを見るとつくづく、 バラって樹木だなぁと思います、

バラって樹木だなぁと思います、

ここから 我が家です。

我が家です。

咲き過ぎた バラを20本以上切り、お隣にも深紅の

バラを20本以上切り、お隣にも深紅の バラを2本挿し木用に差し上げました。

バラを2本挿し木用に差し上げました。

切ったあとの

切ったあとの バラ達です。

バラ達です。

本当はもっと切った方がいい バラがたくさんありますが、今日、道行く人の為に残しました。

バラがたくさんありますが、今日、道行く人の為に残しました。

雨が上がったらパンジービオラを片付けた方がいいかなと思いつつ・・・

雨が上がったらパンジービオラを片付けた方がいいかなと思いつつ・・・

アイリスの3本目。

6時からのニュースも見ようと思っていましたが、教会に寄ったり、ガーデニングをしていたので、 家に入ったのはちょうど7時。

家に入ったのはちょうど7時。

新たにインタビューが加わっていました。

この方のコメントを聞いて、なるほどと思いました。

この方のコメントを聞いて、なるほどと思いました。

この時代のこの状況にふさわしい方が選ばれたのでしょう。

とにかく「ふさわしい人が選らばれますように」と皆で祈っていました。

民放で この方が教皇名に触れていました。

この方が教皇名に触れていました。

やはりその方のアイデンティティを表します。

方向性や願いや・・・名前でその路線がわかります。

フランシスコ前教皇に選ばれた方ですが、「革新派」というよりも性格的にも「穏健派」のようです。

何か国語かを話されるとか。

最初のメッセージもイタリア語と途中スペイン語でした。

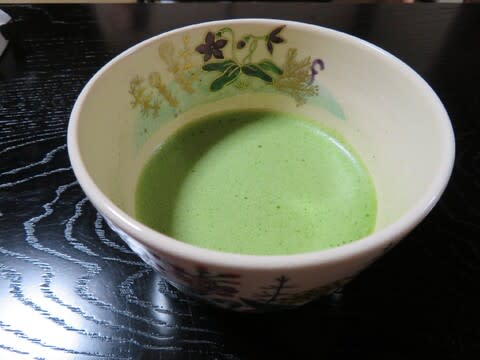

今日のせいろ蒸し&

果物

果物

各国のトップニュース

各国のトップニュース

このフランスのニュースで、1時06分に白い煙が上がったことがわかりました。

その1時間少々のあと、バルコニーに出て来られたようです。

まだよく知らない頃、パパ様が姿を現される前にそれを知らせる為に最初に現れる方が新しい教皇様だと思ったものです。

今日は先週の日曜日にお話のあった「10週間の祈りの旅」の申込書を書きました。

今までの霊的生活や今後望んでいること等を書く欄があり、真剣に書きましたので結構時間がかかりました。

昨日、担当部署に電話をしてあれこれお聞きしてみたところ、広島ではすでに3回行われているらしいですが、岡山では初の試み。

「信者は乾いていると思うんですよ」と担当者。

伴走者(神父様かシスター)は参加者が病気や介護で 家から出ることが出来ない場合、週に1回、訪問もして下さるそうで、すごい力の入れよう~。

家から出ることが出来ない場合、週に1回、訪問もして下さるそうで、すごい力の入れよう~。

至れり尽くせりです。

しかも、無料

大学時代からの友人にも話したところ、「信者離れしているしね」

なかなか一般信徒はじっとしていてはこういう機会が今まで与えられなかった気がします。

当然と言えば当然ですが・・・

友人と私はよくあちらこちらに黙想会に行ったものです。

パパ様については彼女の所属している教会が「ご受難会」という修道会の司祭方で、主にアメリカから宣教師としていらしているので、身近に感じるらしいです。

そして、やはりトランプ氏をあげて「トランプ大統領の分断を新教皇さまが和らげてほしい。」

「アメリカ」というところに何か使命があると思うのと言っていました。

私も昨日、アメリカの仏教徒の友人からアメリカのカトリック信者は20%と聞いたばかりでした。

やはりトランプ氏の問題をあげて、「地に足の着いたふさわしい人がなったじゃないか」と言っていました。

今日は又、お婿ちゃんから電話がありました。

パパ様が決まったからかなと思いましたが、ビザの為の帰国を早めて帰ろうと思うとのこと。

「それなら一緒に行きますか 」

」

いよいよ逃げられないと思ったら低気圧の 雨のせいでどよ~んとしましたが、考えなくても本当にありがたいことです

雨のせいでどよ~んとしましたが、考えなくても本当にありがたいことです

万博に行ったら、テンションが戻ってくるかと期待しています。

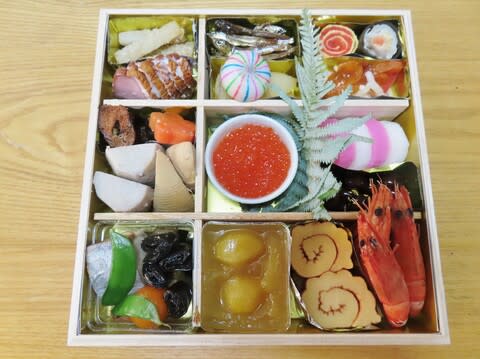

今日の頂き物

ご近所の奥さんがこんなに立派なお寿司を下さいました~。

おなかがいいけれど(これって方言 )、生の

)、生の お魚は早く食べないと危ないので少しだけ頂きました。

お魚は早く食べないと危ないので少しだけ頂きました。

ここあたりからはほとんど備忘録。

ここあたりからはほとんど備忘録。

見出し写真を選ぼうを撮りましたが、ない

この映像は決まってすでに服を着替えておられます。

初ミサは皆への顔見せや初メッセージのあとだと思います。

ひとり祈りを捧げられるパパ様

そして、バルコニーへ。

アメリカの声

レオ13世とは・・・

ヴァチカンに詳しい教授のお話

最終的にはやはりこの時代にふさわしい方が選ばれたようです。

HABEMUS PAPAM (WE HAVE A POPE

(WE HAVE A POPE )

)

★致知一日一言 【今日の言葉】2025.5.9

宮崎駿監督の映画づくりの原点

生まれてきてよかったねって言おう、

言えなければ映画はつくらない。

自分が踏みとどまるのはその一点でした

━━━━━━━━━━━━━━

宮崎駿(アニメーション監督)

○月刊『致知』2001年12月号

特集「発想法」より

━━━━━━━━━━━━━━

★[ECCJ] 今日(5月09日)の珠玉のリーディング

エドガー・ケイシーセンター

夢は、その人を教化するためにやって来る。

The dreams come for the entity's edification.

(538-15)

★致知出版社の「ご縁メール」

読書立国への道

◇6月号の特集テーマは「読書立国」です。

數土文夫さんと齋藤孝さんの対談は2023年12月号に続いて2度目。

今回は日本精神を伝承するための読書の重要性を熱く語られました。

-------------------------------------------------------------------------------------

「読書立国への道」

數土文夫 (JFEホールディングス名誉顧問)

齋藤 孝(明治大学文学部教授)

------------------------------------------------------------------------------------

日本人の読書離れが叫ばれて久しい。

JFEホールディングス名誉顧問の數土文夫氏と、

明治大学文学部教授の齋藤孝氏は、共にこの現実に警鐘を鳴らし続けてこられた。

深刻な日本の現状を直視し、お互いの読書体験を振り返る中で見えてきたのは、

先人の書の持つ偉大な力と、精神文化を継承していくことの重要性である。

日本再生の鍵ともいえる読書立国への道とはどのようにして拓かれるのか。

---------------------------------------------------------------------------------

読書というものは志を抱く契機になるし、

悲歎や逆境に至った時に耐性や抵抗力を保持する力にもなる。

人生百年時代を迎えて、ますますその価値は高まるでしょう

數土文夫(JFEホールディングス名誉顧問)

----------------------------------------------------------------------------------

〈齋藤〉

數土先生、お久しぶりです。先生と『致知』で対談するのは2023年に

『実語教』『童子教』について語り合って以来ですね。

先生は戦前の精神文化を受け継いでこられた世代だと思いますが、

私は学生たちが文学や哲学、芸術を学んでは語り合って

青春を謳歌していた旧制高校の文化に若い頃からずっと憧れを抱いていました。

教養豊かな先生を通して、その時代の空気のようなものを感じるんです。

〈數土〉

折に触れて読書について啓発されている齋藤先生を私はとても敬愛していますから、

そう言っていただいて恐縮します。

ところで、きょうの対談のテーマは「読書立国」ということですが、

これはなかなか難しいテーマですね。

読書は国づくりの根幹であることを私はいつも痛感しているのですが、

日本人の間で本を読むという習慣がいまやすっかり失われてしまった感があります。

〈齋藤〉

ええ。とても残念なことですよね。

〈數土〉

よく「失われた30年、40年」と言われますでしょう。

私はそうなってしまった原因の一つは日本人が

読書をしなくなったことにあると思っているんです。

経済と読書に何の関係があるのかと思う人もいるでしょうが、

これは決して無関係ではありません。

明治時代、日本は列強の植民地になることなく、

維新から約20年後には大国・清と戦争して勝つくらいの国際的な地位を占めました。

それを可能にしたのは、当時日本に来ていた外国人が驚いたほどの識字率の高さなんです。

江戸後期、至る所に貸本屋があって庶民の識字率は80%に上っていたといわれます。

当時、ロンドンの識字率は20%に満たず、

フランスに至っては10%だったことを考えると日本は格段に高かった。

識字率が高いことは、政治が隅々にまで行き渡り、新しい情報を共有できることを意味します。

また、お互いに負けないように学び合って切磋琢磨していく風土もそこで育まれたわけです。

----------------------------------------------------------------------------------

読書は子供たちの明るい未来をひらいていくものだと思っていますし、

それがひいてはよりよき社会、

日本の立国へと繋がる道であると信じています

齋藤 孝(明治大学文学部教授)

--------------------------------------------------------------------------------------------

〈數土〉

一方、これは齋藤先生の前で恐縮ですけれども、

いまの大学生はちゃんとした本を1年に1冊も読まないというじゃないですか。

それでも世の中、渡っていけると思っている。

人生百年時代と言われるこの時代に、読書をせずに人生を乗り切っていけると

感じているところに私は日本の危うさを感じずにはおれませんね。

しかも、それが学生だけではないんです。

政治家、官僚、学者から一般庶民に至るまで共通して本を読まなくなってしまった。

読書の素晴らしさや重要性を一貫して伝えてこられた齋藤先生は、

きっとこの現状を深く憂えていらっしゃると思うのですが、いかがですか。

〈齋藤〉

いや、おっしゃる通りですね。

例えば、大学生に何かスピーチをしてもらって一分くらい聞いていると、

その学生の読書量がおおよそ分かるんですね。

話の中に読書をして得られる語ご彙いが含まれている学生とそうでない学生がいて、

話し言葉だけでは、どうしても思考が限られて浅くなってしまう気がします。

気持ちを表現するのに、読書をしていると

「暗あん澹たんたる」といった書き言葉で用いられる表現も自然に出てきます。

読書量の差はそのまま語彙力や思考力の差であることは間違いないでしょうね。

★バラ十字会メールマガジン(毎週金曜日配信)

【AMORC】3という数の神秘

バラ十字会日本本部AMORC

こんにちは、バラ十字会の本庄です。

東京板橋は早くも初夏の装いです。町じゅうでバラの花が道端を飾っています。

いかがお過ごしでしょうか。

━…………………━

文章を以下に転載していますが、読みやすく、関連する美しい写真とイラストが含まれている、下記の公式ブログでお読みください。

https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M1198684&c=3304&d=ed84

(3という数字の神秘|古代エジプトの思想とピタゴラスの歴史への影響)

━…………………━

◆ 古代思想と3という数字の神秘

3という数字が、世界の創造(創世)や、世界の背後に秘められている法則(神秘)と深く関わっているということが、歴史の早い時期から多くの文化で指摘されてきました。

このブログでは1年ほど前に3という数の象徴的な意味についての寄稿記事を取り上げましたが、今回は少し違った角度から眺め、古代思想などについてのご紹介をさせていただきたいと思います。

参考記事:『三という数が持つ神秘性|統一体を分割するという考え方、四大元素、陰陽五行』

https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M1198685&c=3304&d=ed84

(写真:エジプト・ギザ高原複合体の三大ピラミッド)

◆ 3という数と、創世についてのカバラの伝承

古代の多くの伝承で語られていることによれば、この世界が存在するようになる前には、数字の「1」で表される〈統一〉だけがありました。

この「1」は潜在的にすべてを含んでおり完全でしたが、この「1」のほかには何もなく、完全な静けさであり、そこには何も生じることがありませんでした。

そして、この静けさに突然「ロゴス」(logos)、もしくは「言葉」が作用しました。

すると、「1」とは正反対の「2」が生じました。

さらに「1」と「2」の相互作用から、「3」が生じました。

「3」とは顕在状態になった世界であり、そこから、あらゆる事物とすべての生命が生じたとされています。

旧約聖書の最初の書である『創世記』には、このことがよく表されています。

そこでは、「1」が「水面」によって象徴され、ロゴスが「光あれ」という言葉で表され、「2」が昼と夜で、「3」が世界で表されています。

旧約聖書の最初の5書は「トーラー」、「律法」、もしくは「法」(law)と呼ばれ、モーセが書いたという言い伝えがあります。

バラ十字会の専門家によれば、「トーラー」には古代エジプトと古代バビロニアの文化の影響が見られます。

参考記事:「カバラとは? 生命の樹とセフィロトと流出について、数の象徴学と数秘術」

https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M1198686&c=3304&d=ed84

カバラ(ユダヤ教の秘伝哲学)の最も基本的な文書であるセーフェル・イェツラー(The Sepher Yezirah:形成の書)には、「宇宙の王」がセフォル(数もしくは観念)、シップル(発声された言葉)、サフェル(書かれた言葉)の3つによって宇宙を定め、創造したと書かれています。

そして、観念と言葉と文字は人間にとっては事物を表す3つの異なる方法であるが、「宇宙の王」(神)においては一体で同一であるとされています。

ここには、日本の言霊思想に似た考え方が表れています。

◆ 3という数が登場する他の創世の逸話

3という数が登場する創世の逸話は、このほかにも、古代世界の多くの地域に見られます。

古代ギリシャでは、叙事詩人ヘシオドスによれば、始めに「1」にあたるカオスがあり、次に、大地の女神ガイアと愛の女神エロスが生じたとされています。

ガイアは自分と対等な天空の神ウラノス(2)を産み、母ガイアと息子ウラノスの結婚から、さまざまな巨人族(3)が生じました。

中国の老子道徳経には「タオからは一が生じ、一からは二が生じ、二からは三が生じ、三からは万物が生じた」と書かれています。

古代の哲学者の多くが、創世や世界の基本構造を規定しているのは1,2,3という数であると考え、これらの数の意味を探求しました。

この学問は「数の象徴学」(Science of Numbers)と呼ばれています。

(写真:ラファエロの絵画「アテナイの学堂」(部分)に描かれているピタゴラス)

◆ ピタゴラスと三角形、宇宙の根源テトラクテュス

古代ギリシャの哲学者ピタゴラスは、その代表的な人物です。

彼は宇宙の根源(アルケー)が数であると考えていましたが、それは彼が22年間学んだエジプトの神秘学派の影響だと思われます。

彼はその後に現在のイタリアにあるクロトンという町に戻り、自身の神秘学派を創設しました。

ピタゴラスの学派では、1,2,3,4の数を10個の点を三角形に並べた図形で表し、「テトラクテュス」(テトラクティス:「4つであること」を意味するギリシャ語)と呼んで、宇宙の根本原理として崇拝していました。

つまり彼は人格神を崇拝するのではなく、世界の背後にある法則を神だと見なしています。この点で、ピタゴラスの思想は宗教というよりは、むしろ神秘学(神秘哲学:mysticism)に近い性質を持っています。

(イラスト:ピタゴラスのテトラクテュス)

※ピタゴラスの定理の幾何学的証明

下の図をご覧ください。

(イラスト:証明のための図)

(証明のための文章:略)

(書籍『図形と数が表す宇宙の秩序』より。下記URLでご購入できます。)

https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M1198687&c=3304&d=ed84

◆ 古代エジプトの創世神話における3という数

古代エジプトのヘリオポリス(太陽の都市)で伝えられていた創世神話によれば、地上を象徴する神ゲブと天界を象徴する神ヌートの間に、オシリス(1)という男神とイシス(2)という女神が生まれました。

そして、オシリスとイシスの間にはホルス(3)という子どもが生まれます。三位一体の一例です。

参考記事:『イシスとオシリス、セトの謀略 - 古代エジプト神話と密儀の関係について』

https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M1198688&c=3304&d=ed84

ローマ時代の著作家プルタルコスによれば、古代エジプト人は神の「知性」が世界を構想し、それを「物質」に及ぼした結果、複雑な世界ができあがったと考えていました。

そして、イシスは物質、オシリスは知性、ホルスは創造された世界を象徴しています。

まさに最初にご紹介した旧約聖書の逸話と、考え方が同じだとは思われないでしょうか。

◆ 世界中に見られる三位一体

このような三位一体は、世界のさまざまな宗教に見られます。

キリスト教では、父と子と聖霊であり、ユダヤ教では、ケテルとコクマーとビナーであり、イスラム教ではピル=ビンヤミン、ピル=ダウィード、ピル=ムーシです。

ヒンドゥー教では、創造神ブラフマン、維持神ビシュヌ、破壊神シヴァが三位一体を構成しています。

このうちのいくつかは古代エジプトの影響だと思われますが、人類の集合意識の中には三位一体として表現される、ユングが提唱したいわゆる「元型」があるのかもしれませんし、自然界を観察した古代人が、そこに潜んでいる原理をこのような形で独立して言い伝えたのかもしれません。

参考記事:『カール・グスタフ・ユングと人間の神秘-経歴と思想と名言7選』

https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M1198689&c=3304&d=ed84

(写真:シヴァ神の像、左手の一本は創世のために音を発したとされる太鼓が握られている)

◆ 「三角形の法則」と神秘学派

バラ十字会の通信講座では、「三角形の法則」とその応用を学習することになります。

ある要素を「1」と、それと反対の性質を持ち「1」と互いに補い合う要素「2」が作用し合うと、第3の新しい要素が生じるというのが三角形の法則です。

この法則には、創世神話以外にも無数に多くの例が見られます。

たとえば、男性と女性の間には子供が生じ、電気のプラスとマイナスが結ばれると電流が生じ、プラスの電荷を持つ原子核とマイナスの電荷を持つ電子が結びつくと原子が構成されます。

弁証法では、最初の命題テーゼと対立する命題アンチテーゼから、より高度な命題ジンテーゼが作り出されます。

先ほどのピタゴラスの学派の影響が大きいのだと思われますが、三角形の法則はさまざまな時代の神秘学派で、世界を秩序立てている法則のひとつであると考えられてきました。

今回は3という数と、三位一体、三角形の法則を話題にしました。ご参考になったところが少しでもあるとお感じいただけていれば、嬉しく思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

では、今日はこのあたりで。

また、お付き合いください(^^)/~

==============

■ 編集後記

ヘルマン・ヘッセの神秘小説「ガラス玉演戯」からの名言をお届けします。

https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M1198690&c=3304&d=ed84

==============

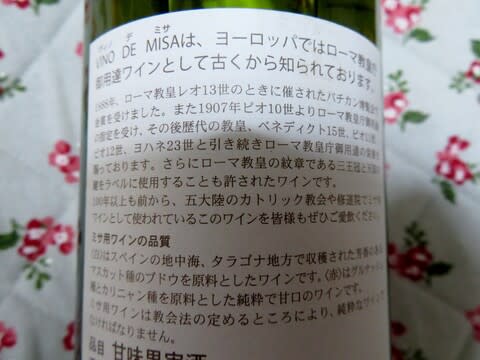

友人宅へ行きました。

友人宅へ行きました。

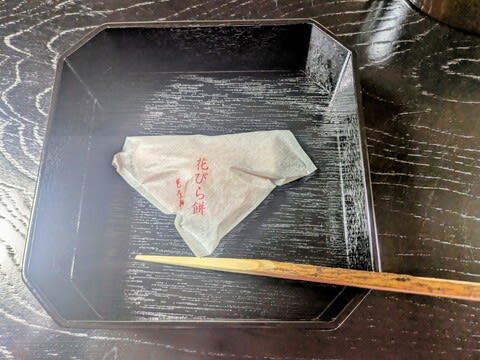

お茶の先生宅へ。

お茶の先生宅へ。

帰り道のビール麦

帰り道のビール麦

果物

果物

だけアップ。

だけアップ。

と思いました。

と思いました。

雨が降っています。

雨が降っています。 戸惑って

戸惑って

バラが咲き誇っています。

バラが咲き誇っています。

バラ好きなロザリアンの

バラ好きなロザリアンの

我が家です。

我が家です。

雨のせいでどよ~んとしましたが、考えなくても本当にありがたいことです

雨のせいでどよ~んとしましたが、考えなくても本当にありがたいことです

お魚は早く食べないと危ないので少しだけ頂きました。

お魚は早く食べないと危ないので少しだけ頂きました。

お花

お花

太陽とお水があればどんどん咲きます。

太陽とお水があればどんどん咲きます。

晴天でしたが、黄砂と花粉のせいで少し霞んでいました。

晴天でしたが、黄砂と花粉のせいで少し霞んでいました。

桜の花びらがたくさん強い風で流れるように飛んでいました。

桜の花びらがたくさん強い風で流れるように飛んでいました。

光の国

光の国

クリスマスが来ます

クリスマスが来ます