はい、みなさま、お元気でございましょうか。

夏が続いておりますなあ・・・(遠い目)

涼しくなる秋が待ち遠しいですわ。

さて、それはともかく、前回は、鉄製のリゾネーター・ギターを買った、というところまで。

リゾネーター・ギターのおかげで、おいらの音楽人生はかなり充実したと思うっす。

なので、そこについては、何の後悔もしていないのですが・・・

このギターに関して言うと、いくつか大きな問題があったのです。

そのうちの1つが、

鉄製のリゾネーター・ギター

であるということに起因します。

そう、題名にも書きましたが、当然のことながら、

鉄は錆びる

というわけなのですわ(苦笑)

しかも、アメリカの南部とかならともかく、ここは、日本ですからね・・・

梅雨

なんてものがあります(遠い目)

もちろん、このギターも錆びないようにクロム・メッキがされています。

だから、そう簡単には錆びないように思われたのですが・・・

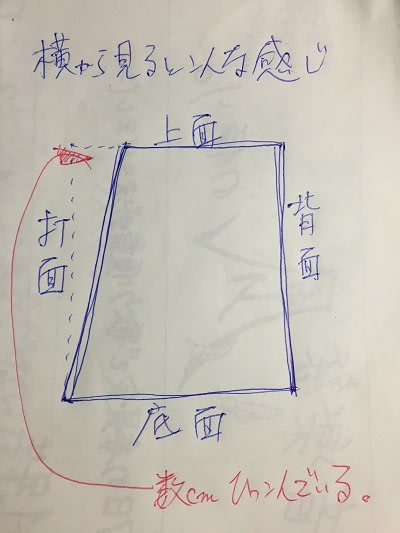

冒頭の写真にもあるとおり、

ギターの右肩の部分に、スライド・バーが当たったことによって、メッキが剥げて錆びました(涙)

いや、普通に演奏していたら、スライド・バーが当たらない方がおかしいっす。

とくに当時は、スライド奏法を始めて、まだ間もない頃ですからね。

これ、相当前の写真ですので、現在のこのギターは、さらにもっと、完全に錆び錆びです・・・(遠い目)

というわけで、

玄関に雑紙を敷いて、錆止め剤を塗りつけることに。

なんだろう、ギターのメンテナンスとは思えないこの情景(苦笑)

んで、結論から申し上げますと、どんなに錆止め剤を塗っても、

錆びは止められない

ということでした(滂沱の涙)

そりゃそうだ、メッキが剝がれたところの、片っ端から錆びていくんだもん。

なので、途中からあきらめて、錆びるがままにすることにしました・・・

表面がひと通り錆びれば、なかなかそれ以上は進展しないから、もう、放っておくっす(遠い目)

とは言っても、肌触りとか、見た目とかは悪くなる一方なので・・・

おいらは、錆びにくいギターが欲しいな、と考えるようになります。

そして、このギターの問題点その2ですけども。

これは、先ほど書いた点と関わるのですが・・・

ギターの右肩の部分にスライド・バーが当たる。

ということですよ・・・そう、つまりは、

カッタウェイが無い

ということが問題なのです。

高音域にスライド・バーを滑らせようとしたら、

ガツン

とぶつかってしまうわけですね(涙目)

これはねえ、思ってもみなかった問題点でした。

というのは、だいたいこの時期くらいから、うちのバンド内での役割が変わりつつありまして。

昔はギター・ソロをとるのは店長で、おいらはバッキングを担当する。

という不文律があったのですが、おいらがスライド・ギターをやるようになってから、

おいらもソロをとる

ようになっていったのですね。

バッキングするだけなら、カッタウェイなんていらないけども、ソロをとるんだったら、カッタウェイが欲しい・・・

こうしておいらは、このギターに不満を募らせていって、ついに新しいギターを購入しようと考えることになります。

ただ、今でもこのギターは使っているし、おいらにリゾネーター・ギターのすばらしさを教えてくれたわけで。

このギターには、深く感謝しております。

これからもよろしくお願いします、錆びさせてすいません(陳謝)

というわけで、おいらの、理想のメイン・ギター探しの旅が始まったのでした。

おいらが掲げた条件として、

リゾネーター・ギターであること

錆びない(錆びにくい)こと

カッタウェイがあること

この3つの条件を満たすギターこそが理想!!

ところが、それは、そんな簡単な事ではなかったのです・・・

以下次号じゃ!!