【社説①】:週のはじめに考える ホロコーストの呪縛

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:週のはじめに考える ホロコーストの呪縛

イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃が続き、多くの民間人が死傷しています。ホロコースト(ユダヤ人大量虐殺)の痛みを知るはずのイスラエルが、なぜ他の民族の殺戮(さつりく)を繰り返すのか。歴史を振り返りつつ考えます。

イスラエル建国の背景となったのはドイツのナチスによるホロコーストです。アウシュビッツなどの収容所にユダヤ人を集め、毒ガスなどで殺害しました。犠牲者は600万人、世界のユダヤ人の3分の1が命を失ったとされます。

国連のパレスチナ分割案の採択を受け、1948年にイスラエルを建国。生き残って難民となったユダヤ人らは聖地エルサレムのあるパレスチナに渡りました。

ユダヤ人絶滅を目指すナチスの台頭やホロコーストを起こした理由には「第1次世界大戦後、過酷な賠償金を課せられたドイツ人の不満がユダヤ人に向かった」などさまざまな説明があります。

しかし、世界的文豪ゲーテ、人類愛を歌い上げた作曲家ベートーベン、理性の大切さを訴えた哲学者カントら優れた芸術家や文化を生んだドイツとナチスの犯罪とはどうしても結び付きません。

ナチスを批判してドイツから亡命した作家トーマス・マンはその国民性に遠因を探ります。45年の講演「ドイツとドイツ人」で「あしきドイツと良きドイツの二つがあるのではなく、ドイツは一つだけで、その最良のものが悪魔の策略にかかってあしきものになった」と指摘しています。

ドイツの内面性やロマン主義が民主主義の精神を忘れて権力国家を建設し、ヒトラーのようなヒステリックな蛮行にまで堕落した、という分析です。

◆自己の安全を最優先に

イスラエルは10月7日、イスラム組織ハマスの奇襲を受けて以来、ガザへの報復攻撃を続けています。パレスチナ側の犠牲者は1万8千人以上、非戦闘員である女性と子どもが7割近くを占めるとみられています。

迫害されたつらい体験を教訓として、自分たちの安全確保を最優先するあまり、他の民族の痛みに鈍感になっているのでしょうか。

民間人に対する攻撃は国際法違反ですが、米国の政治哲学者ジョン・ロールズは「極限的な危機の場合」には違反せざるを得ない状況もあるとして、第2次大戦初期の英軍によるドイツ空爆を具体例に挙げています。

民間人に犠牲は出たものの、空爆しなければナチスは勢力を拡大し、世界に悲惨な結果をもたらしただろう、というわけです。

これに対し、米軍による原爆投下や日本各地への空襲は「巨悪」であったと批判しています。勝敗はすでに決し、壊滅的打撃を与える必要はなかったからです。

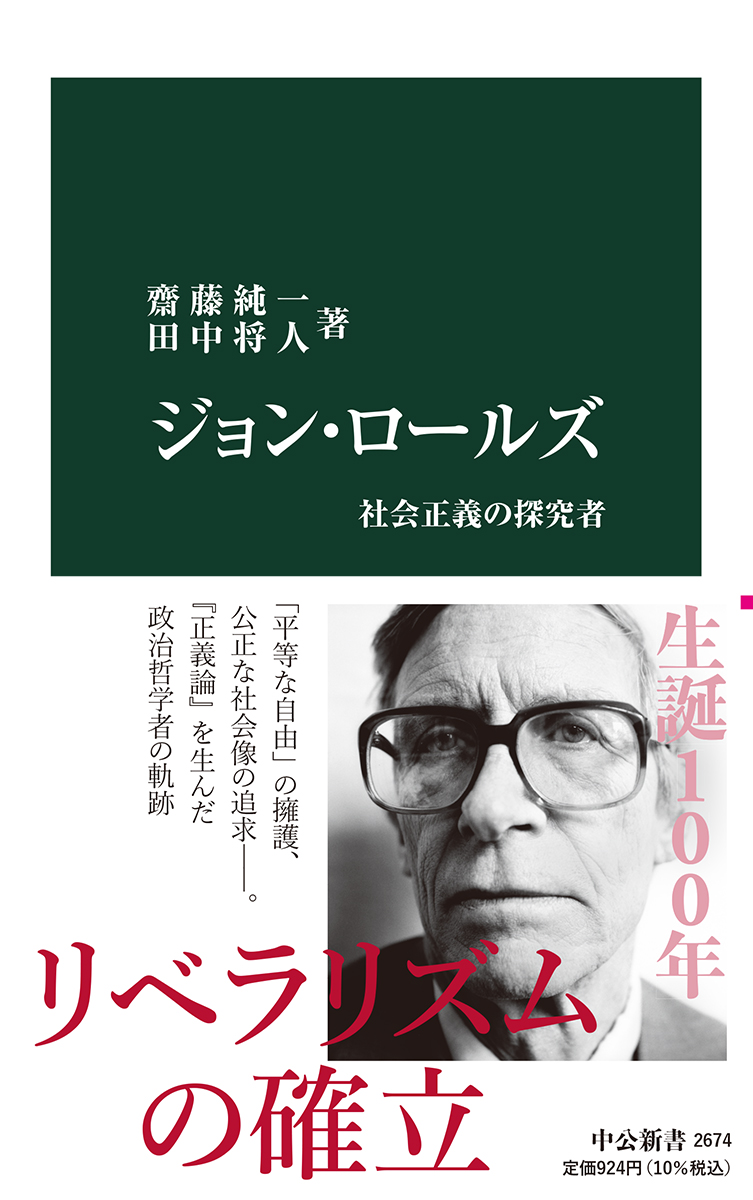

斎藤純一、田中将人両氏の「ジョン・ロールズ」(中公新書)から引きました。

米国の政治哲学者ジョン・ロールズ(1921~2002)。1971年刊行の『正義論』において、独創的な概念を用いて構築した「公正な社会」の構想は、リベラリズムの理論的支柱となった。「平等な自由」を重視する思想はいかに形成されたか。太平洋戦線における従軍体験、広島への原爆投下の記憶がロールズに与えた影響とは。最新資料から81年の生涯を捉え直し、思想の全体像を解読。その課題や今日的意義にも迫る。

ハマスによる奇襲は非道であり非難されて当然ですが、核兵器を保有するとみられ、ハマスに比べて圧倒的な軍事力を有するイスラエルにとって「極限的な危機」なのでしょうか。やはりガザの民間人攻撃は、国際法に違反せざるを得ない状況とは言えません。

◆反ユダヤ主義台頭恐れ

ハマスの奇襲後、ドイツの政治家らは「イスラエルの安全を守ることはドイツの国是」と口々に強調し、ガザ攻撃で多数の民間人が犠牲になった後もイスラエル批判を封印しています。

ホロコーストの蛮行を繰り返すまいと、反ユダヤ主義の台頭を徹底的に警戒しているからです。

ただ、イスラエル批判の封じ込めに不満を持つドイツ国内のアラブ系住民らは、パレスチナへの連帯を表明するデモを繰り広げ、ユダヤ系住民に対する嫌がらせや暴力も相次いでいます。

イスラエル批判の封じ込めは、かえって反ユダヤ主義を招く結果になっているのです。

ガザでの人道危機を、これ以上見過ごしてはなりません。

マンが言う「良き」ドイツは戦後、長い時間をかけてホロコーストへの補償を続け、イスラエルと良好な関係を築きました。欧州各国はハイテク立国を進めるイスラエルと経済的関係を深めます。

もはや米国の態度が変わるのを待つのではなく、人権重視を掲げる欧州主導で和平仲介の糸口を探るときではないのか。

イスラエル、ドイツ双方にとって、ホロコーストの「呪縛」が和平を阻む大きな要因になっているのなら、ともに呪縛から解き放たれなければなりません。

元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2023年12月17日 07:44:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。