【HUNTER2022.07.15】:作り話、矮小化、責任逃れ ― 鹿児島市いじめ問題第三者委員会の悪質調査報告

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER2022.07.15】:作り話、矮小化、責任逃れ ― 鹿児島市いじめ問題第三者委員会の悪質調査報告

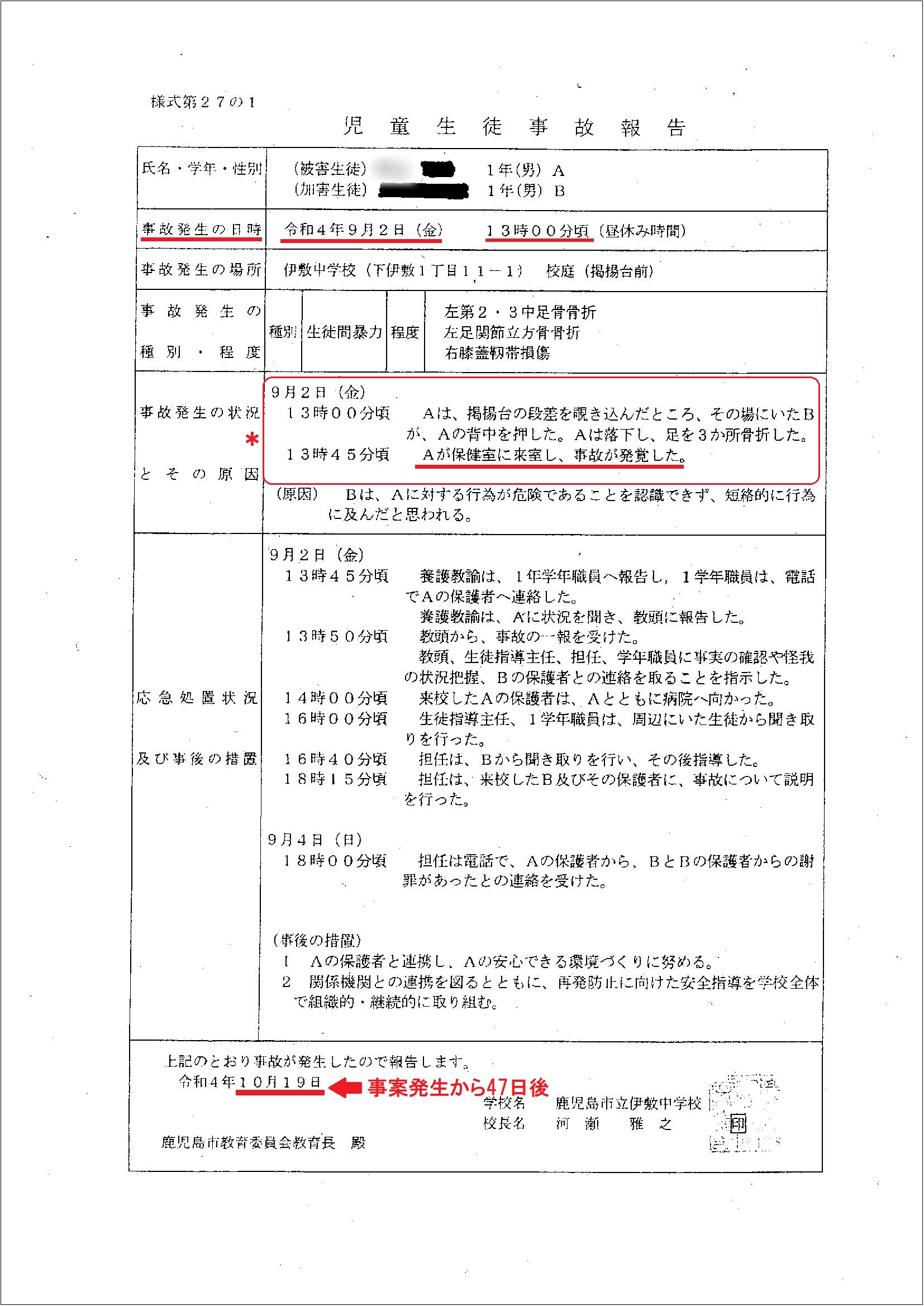

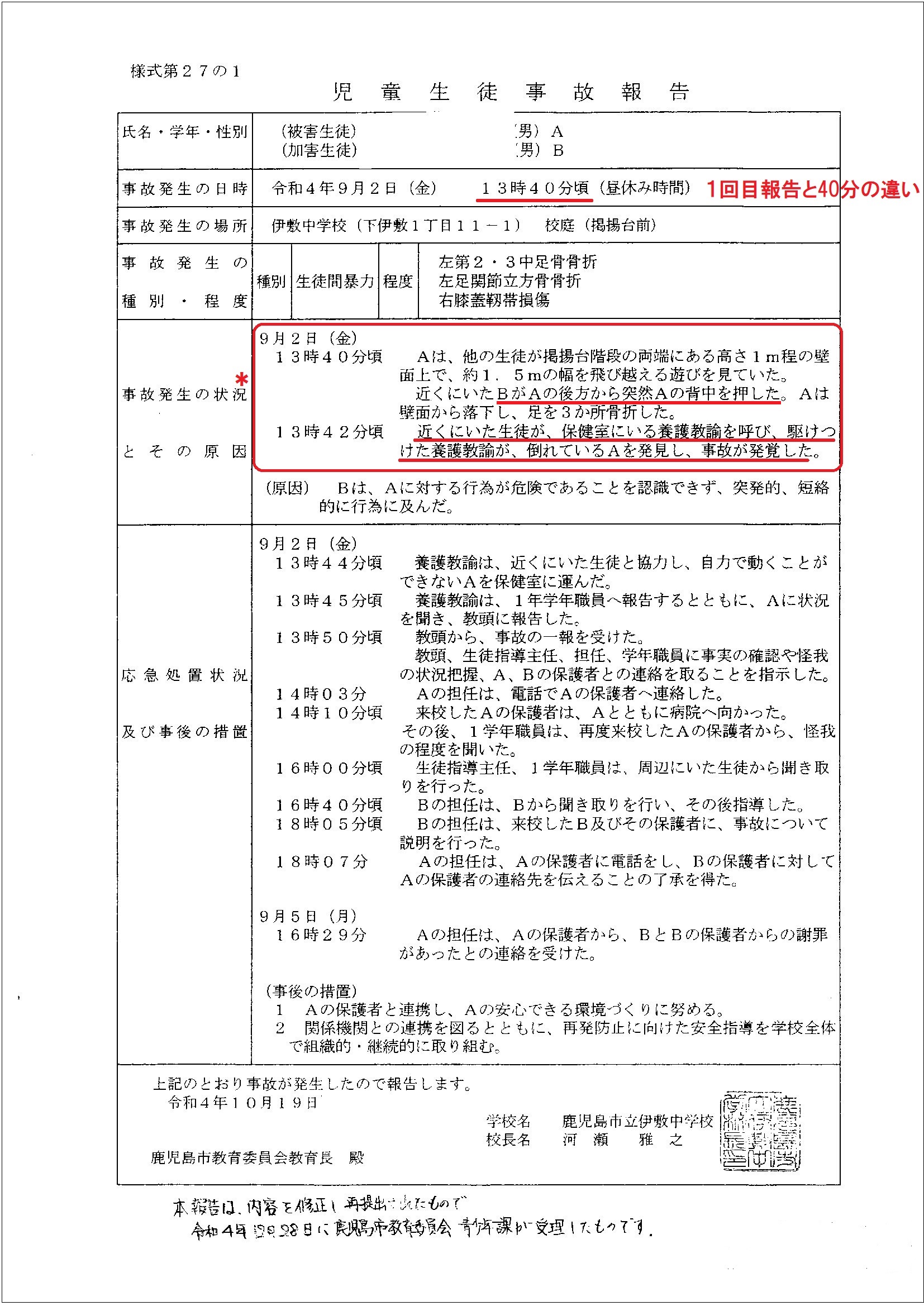

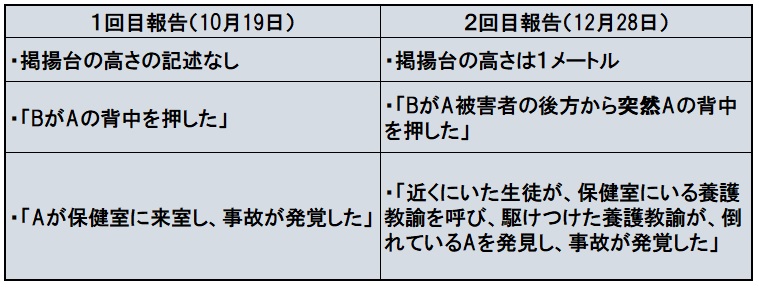

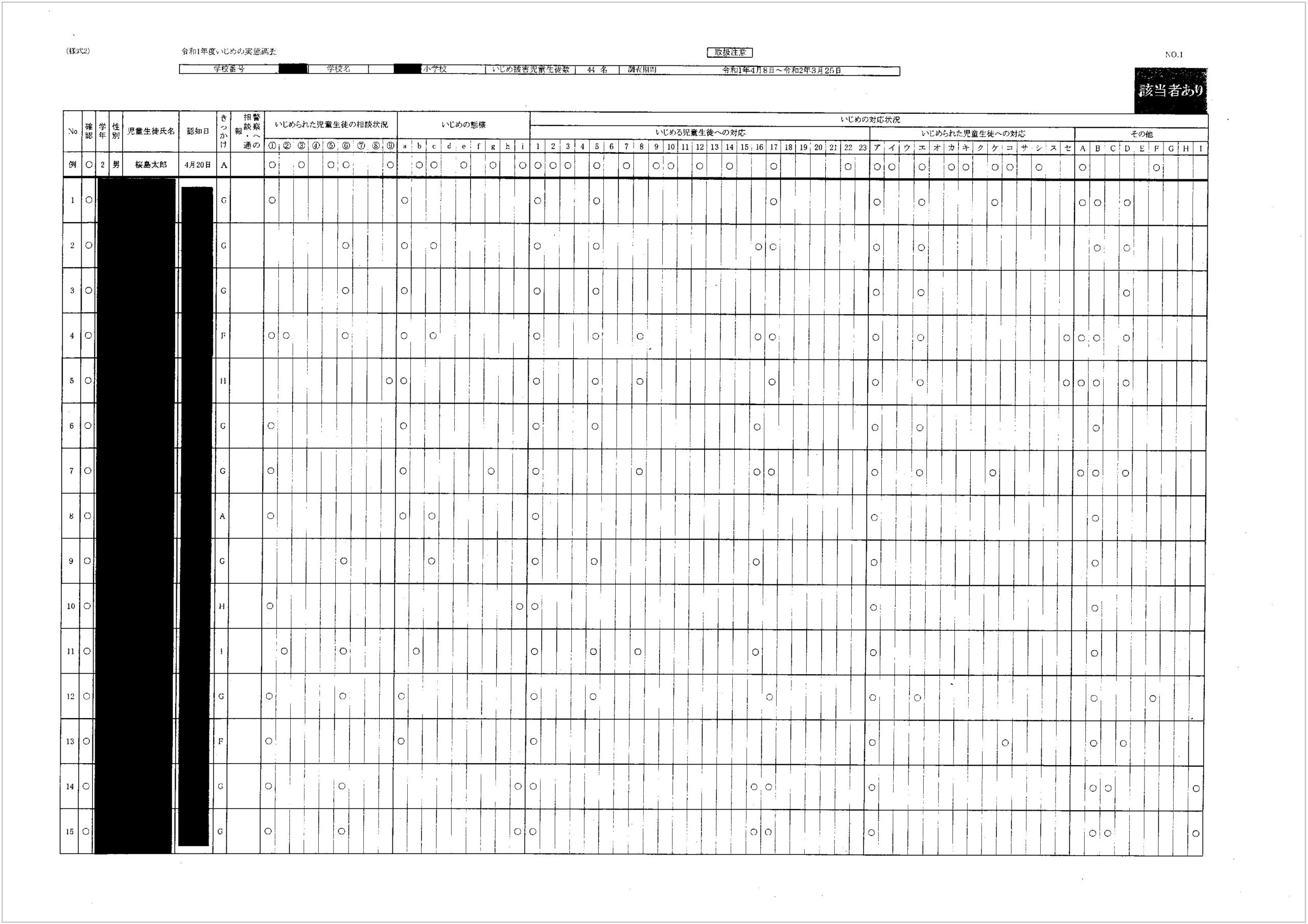

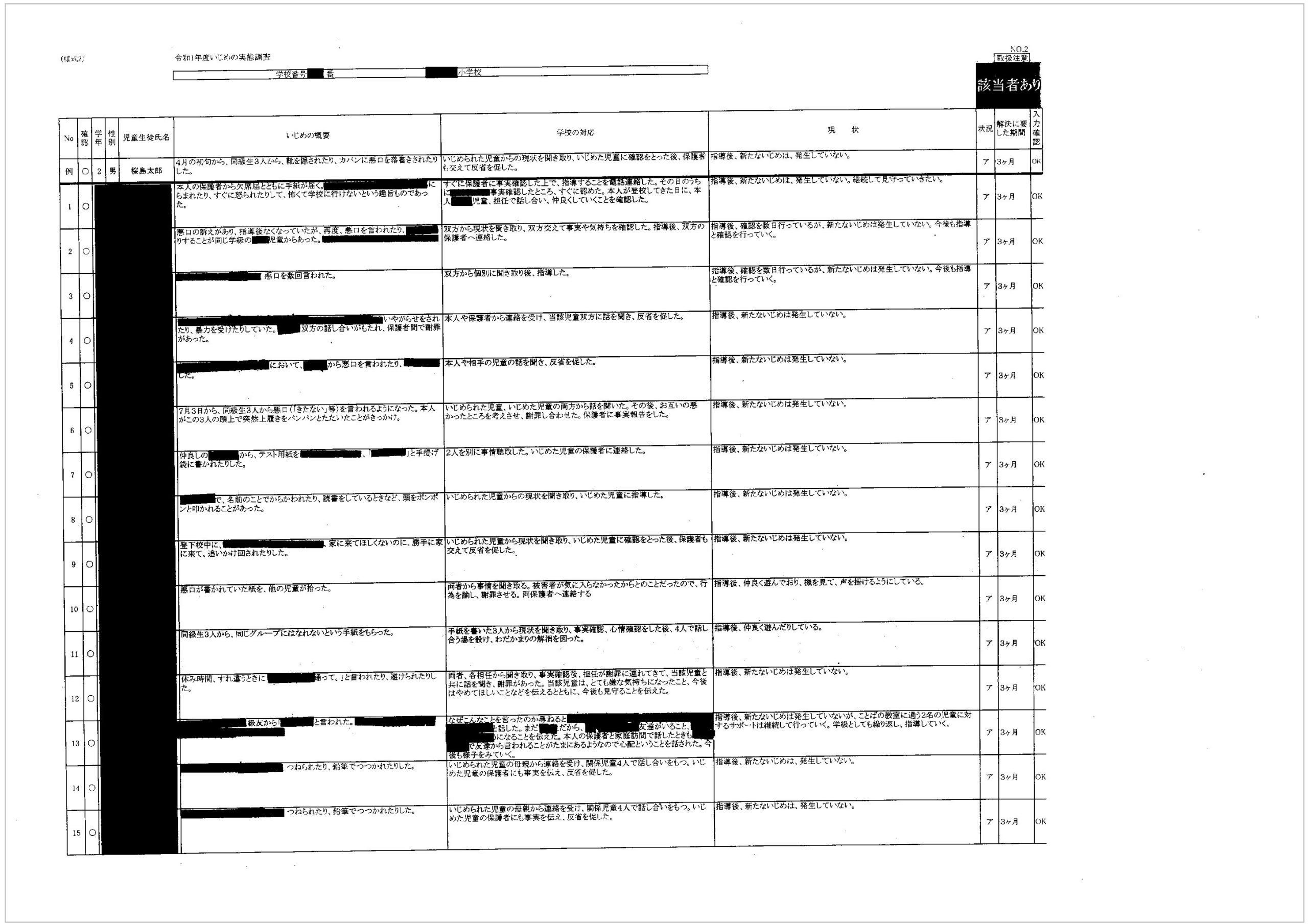

鹿児島市内の公立校で起きた“いじめの重大事態”について審議していた「鹿児島市いじめ問題等調査委員会」(以下、第三者委員会)が作成した調査報告書の内容に数多くの不審な点がみつかり、当該事案の保護者が「納得できない」として抗議。先月30日に予定されていた「答申」が延期された。

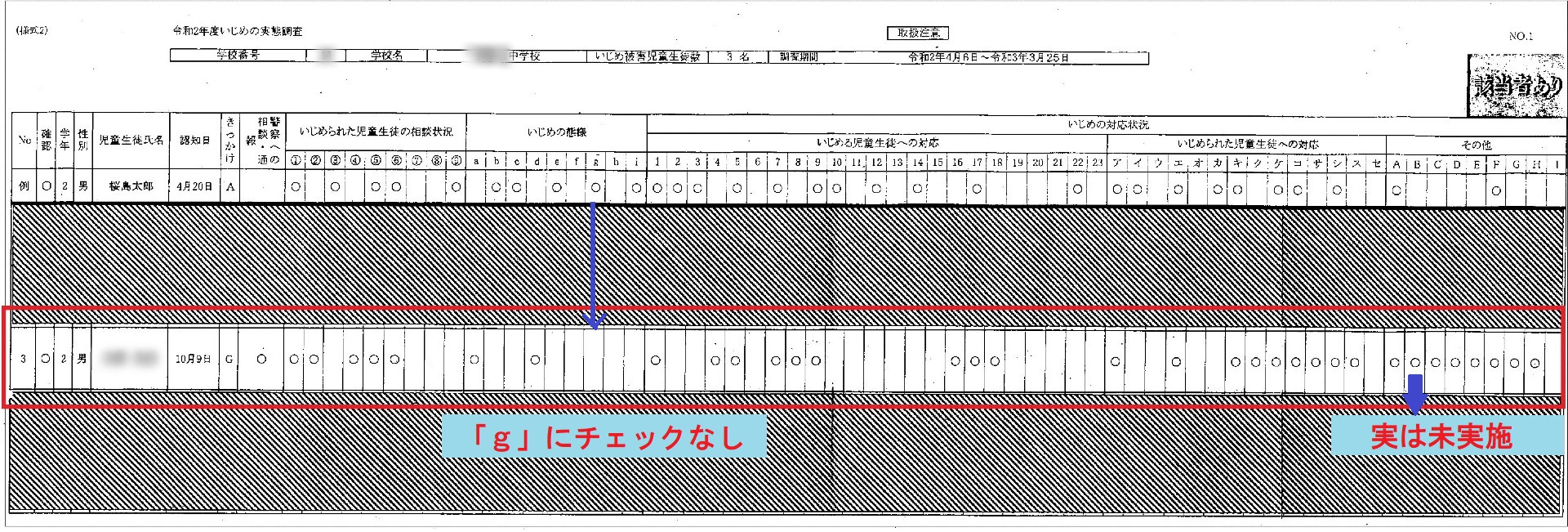

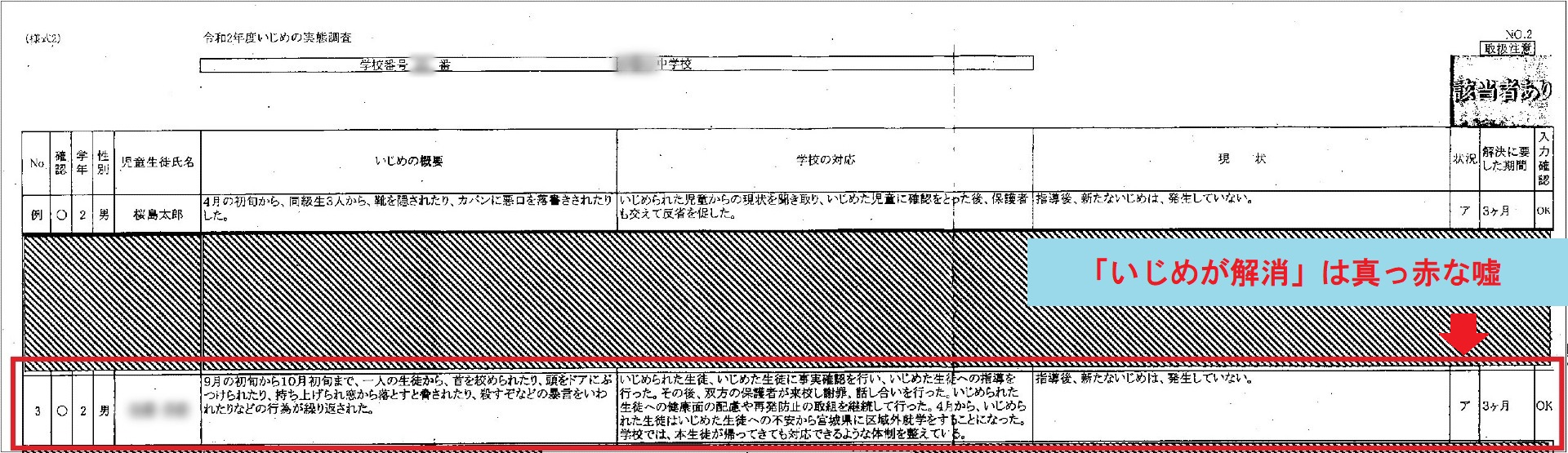

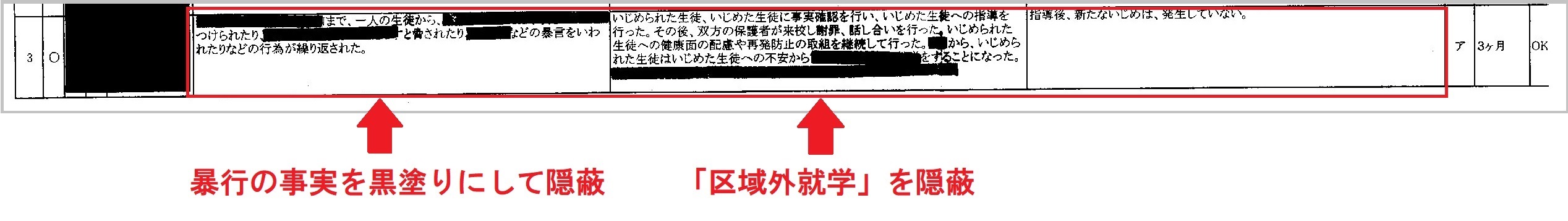

市教委側は保護者への説明で報告書を「凍結する」と明言したが、ハンターの記者が改めてその内容を確認したところ、暴行の実態を矮小化したり、被害者が知らない新たな加害者を登場させたりと、いじめを過少に見せかける記述がずらり――。被害者側に新たな苦痛を与えることになった報告書を検証する。

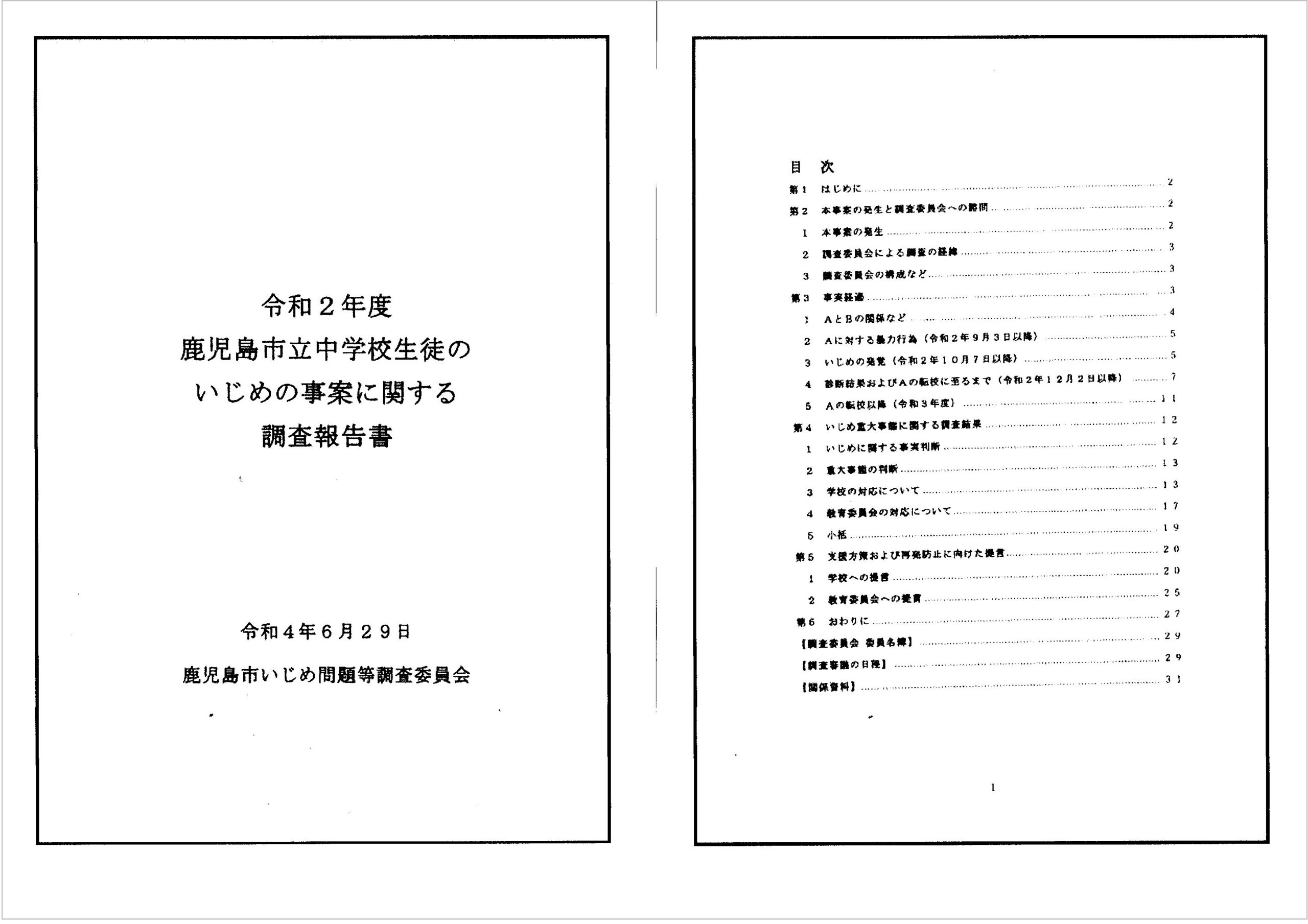

■激しい暴行、ことさら軽く

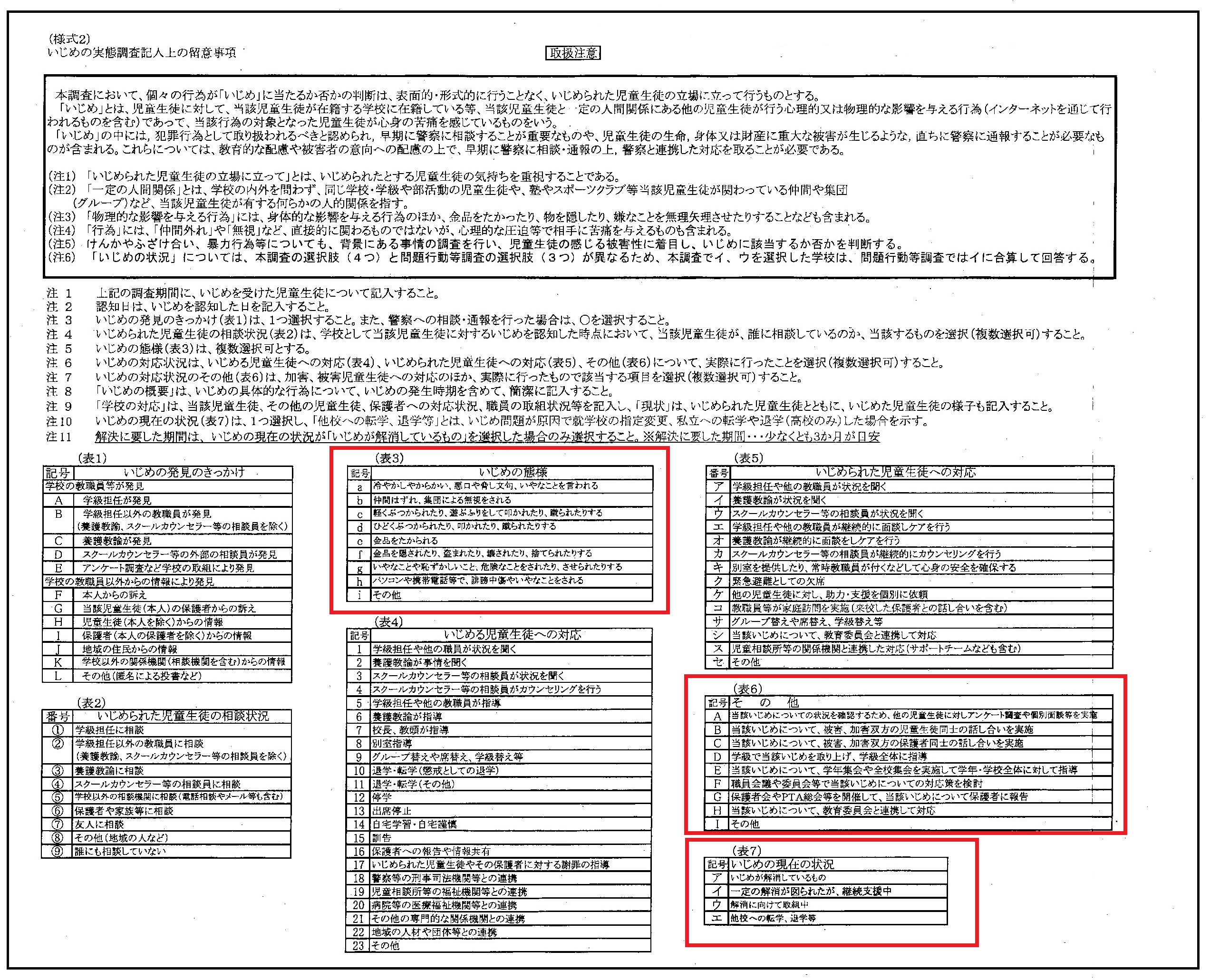

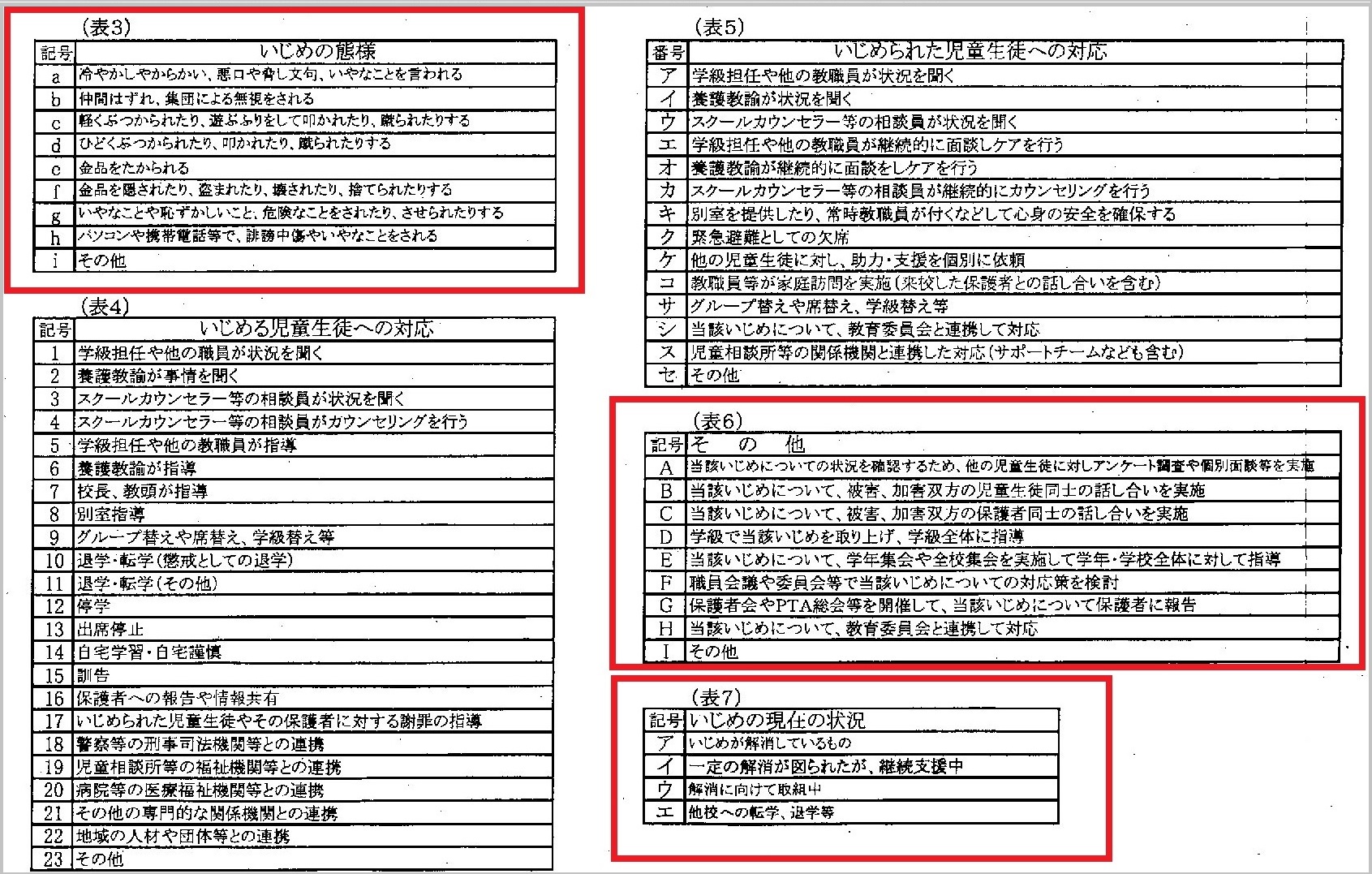

市教委の諮問を受け第三者委員会が作成したのは、31ページからなる「令和2年度鹿児島市立中学校生徒のいじめの事案に関する調査報告書」。令和2年に鹿児島市内の市立中学で起きた暴力的ないじめについて関係者から聞き取り調査し、経緯や課題をまとめたものだ。

(*下が報告書の表紙と目次)

当該事案の被害者が受けたのは、いじめというより激しい暴行。首を吊り上げた形で絞める。お姫様抱っこして3階の教室から落とそうとする。両手で頭を押させて扉に打ち付ける。高所恐怖症を知った上での肩車。同時に、「死ね」、「殺すぞ」、「きもい」、「消えろ」、「臭い」といった暴言も日常的に繰り返されていた。

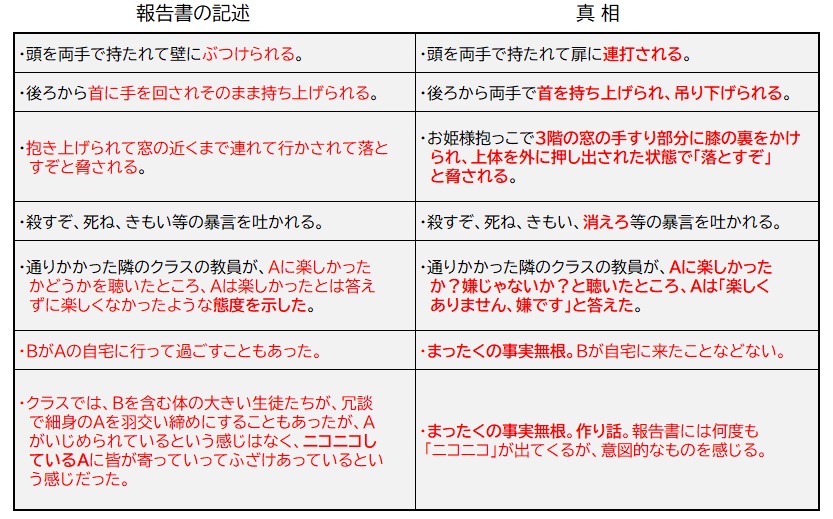

では、1年かけてまとめられたいう第三者委員会の調査報告は、問題のいじめをどこまで正確に把握し、責任の所在を明確化しているのか――。被害者家族と共に報告書を検証してみたところ、被害にあった子供にも責任があったかのような記述が連続して出てくる他、架空の話(でっち上げ)まで登場するという酷さ。暴行による激しいいじめを矮小化し、学校と市教委の責任を過少に見せかけようという姿勢が露骨に示された内容となっていた。問題の箇所を列記すれば数十か所になるため、下に、報告書の記述と真相の、大きな相違点だけをまとめた。

頭を両手で押さえられ扉に連打されるという激しい暴行は教員が現認した出来事だったが、報告書では「頭を両手で持たれて壁にぶつけられる」。暴行の激しさは、まるで伝わってこない。

首を持たれ吊り下げられるという被害は、「首に手を回されそのまま持ち上げられる」と、状況がよく分からない形にされている。

明らかに暴力行為を矮小化したと思われるのは、加害者が被害者をお姫様抱っこして運び、膝から上の身体を3階の窓から外に出して「落とすぞ」と脅した場面の記述。殺人事件に発展しかねなかった暴行は、「抱き上げられて窓の近くまで連れて行かされて落とすぞと脅される」と簡略化されていた。第三者委員会が『お姫様だっこ』や『3階の窓の手すり部分に膝の裏をかけられ、上体を外に押し出された』という肝心な部分を削ったのは、「暴行を軽くみせよう」という意図があってのことだろう。

いじめについて聞かれた被害者が「楽しくありません、嫌です」と明確に答えていたにもかかわらず、調査結果は「楽しかったとは答えずに楽しくなかったような態度を示した」――。被害者について、何度も「ニコニコ」していたという記述が出てきており、いじめが放置された責任の一端を被害者自身に押し付けた格好だ。

事実関係の確認もせずにこんな報告書をまとめる大人たちが、実はいじめを助長している。第二の加害者と言っても過言ではあるまい。

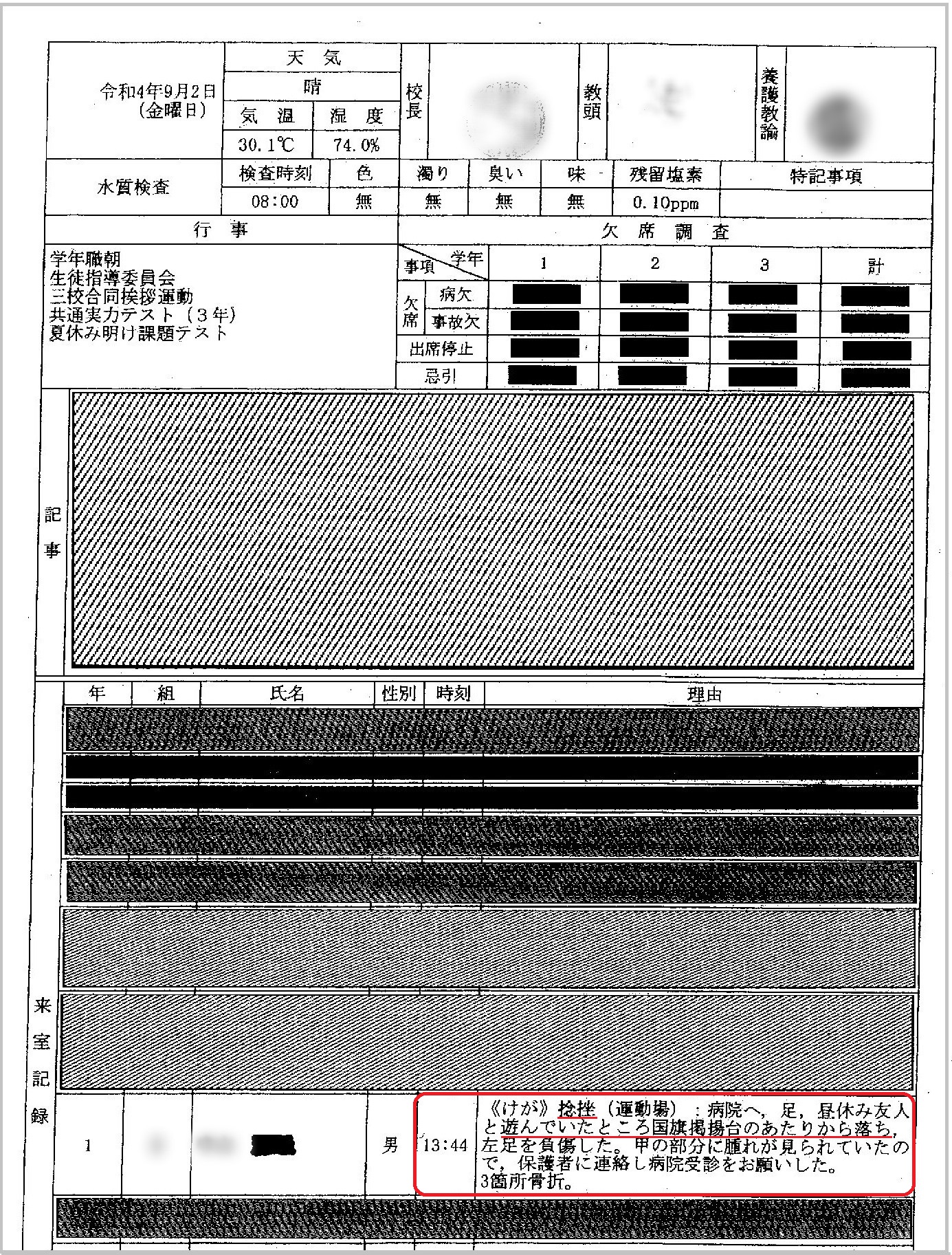

■いじめを認めたくない教育界の現状

学校側が最初に暴行現場を現認したのは、令和2年9月3日だ。この時は、被害者が加害者から頭を両手で持たれて、10回ほど教室のドアにぶつけられている。発見したのは、そのときに通りかかった隣のクラスの教員だったが、事情を聞いた担任も含めて、学校側は何故かこの事案を「いじめ」と捉えていなかった。

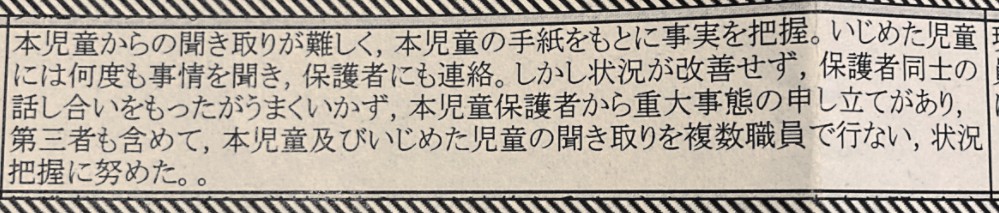

同月4日以後、①頭を両手で持たれて扉にぶつけられる ②後ろから首に手を回されそのまま持ち上げられる ③抱き上げられて窓の近くまで連れていかれて落とすぞと脅される ④Aが高い所が苦手なことを知りながら肩車をされる ⑤殺すぞ、死ね、きもい等の暴言を吐かれるといった暴力行為は続いたが、学校側が「いじめ」として認識したのは、同年10月7日に①から⑤までの全ての暴力行為を受けた被害者が実情を親に訴えた後だった。その日のことを、報告書はこう記す。

令和2年10月7日、AはBから、前記1から5までの全ての行為を受けた。それまで、AはBからそれらの行為をされても泣いたりすることはなくニコニコしているときもあったが、その日は、Bから、頭を扉にぶつけられている最中に涙を流した。Aが涙を流した後も、Bに泣き虫などと言われ、Bからの行為が続いた。

ここに「泣いたりすることはなくニコニコしているときもあった」と入れたのは、いかにも作為的。“ニコニコしていたから、いじめだと思わなかった”という、学校や市教委の「言い訳=本音」につながるものだ。

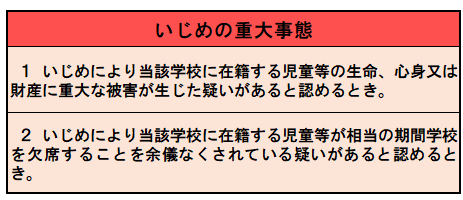

まず報告書は、「重大事態の判断」の中で次のように述べる。

本事案の経緯や、Aの保護者から学校に提出された診断書の写しの内容からすると、Aは、令和2年9月3日以降のBのいじめ行為により、頚部絞扼による眼底出血、頭痛、頚部痛の発症、およびPTSD・自律神経失調症が悪化したと認められる。

したがって、学校が、Aの保護者からAに関する診断書の写しの提供を受けた同年12月15日頃には、「いじめにより」「学校に在籍する児童等」であるAの「心身」に「重大な被害が生じた疑い」があった(「重大事態」)と認められる(法28条1項1号)。

「教育委員会への報告について」では、

学校は、令和2年10月7日・8日にAに対するいじめがあったことを把握したのであるから、この時点で速やかに、教育委員会へ報告すべきであったが(法23条2項参照)、報告しなかった。このことにより、教育委員会による支援が迅速になされず、事態の更なる悪化につながったことを、学校は再認識すべきである。

9月3日に初めて暴行現場を現認し、10月7日に事態悪化を把握していた学校側が、市教委に本事案の第一報を入れたのは、それから2か月も経った同年12月2日なのだという。以下、報告書の記述である。

学校が令和2年12月2日に本事案について教育委員会に第一報を入れて以降、学校と教育委員会は本事案への対応のため連携を図っていた。同月15 日に保護者から学校に提出された診断書の写しが、 どの時点で教育委員会に提出されたか時期については明確に特定できないものの、学校が作成した令和3年6月14日付け「令和2年度 2学年男子いじめ事案の状況」と題する文書において、学校はそれまでの経緯を、令和2年12月23日に教育委員会へ報告した旨が記載されていることから、遅くともその頃までには、教育委員会も、AがBのいじめ行為により眼底出血やむち打ちを発症するに至ったことを把握した。

つまり、教員が9月3日に暴行の現場を現認しておきながら、その日に「事故」としての報告がなされなかったことによって暴行が過激化。学校側は10月7日に事態の悪化を知りながら市教委への報告を怠り、2か月を経た12月2日になって報告を受けた市教委も、「いじめの隠蔽」についてのハンターの報道が始まった昨年6月まで、「重大事態」の認定を行なわなかったということ。「いじめ」を認めようとしない鹿児島市教委育界の現状が、被害を拡大させたのは確かだ。

■保護者の怒り

報告書についてはさらに検証を続けるが、暴行を受けた被害者の保護者は、「現段階での感想です」とした上で次のように話している。

先月30日に答申するとの連絡がありましたので、説明を受けるため、急遽、鹿児島に帰りました。空港に着いた時「決戦の日が来た」と思ったとたんに、大粒の涙が溢れて来ました。

当日の朝、「気を付けてね。いじめのことで何回も往復させてごめんね」と、子供から謝罪の言葉がありました。『謝る必要などまったくない子供に、謝らせるような大人たちが許せない!』と改めて感じました。その大人たちに謝らせる結果が出ると思って市教委に行き、報告書を手にし、私の目に入って来た文字は“誰のことを調査した報告書だ?”と首をひねらざるを得ない内容でした。

いじめ重大事態を11件抱えているという第三者委員会の調査報告第1号は、事実無根のことが多々あり、正確に記録されていたはずの時系列や、私の意見書をほとんど無視した内容でした。

調査委員には、弁護士・臨床心理士・精神科医・警察OBと専門的な方々が配置されているにも関わらず、学校・市教委の杜撰な対応を容認するような内容の報告書だったといっても過言ではありませんでした。また、被害者のイメージを作り上げ、加害者を過小評価するような内容、いじめの内容についても著しく省略されていました。

報告書をまとめた調査委が、文科省が策定したガイドライン(「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」)に定められた「いじめの事実の全容解明、当該いじめの事案への対処及び同種の事案の再発防止が目的であることを認識すること」を完全に無視した証拠です。

うちの子供が受けたいじめは、激しい暴行を伴う犯罪行為であり、「保護者が重大事態として調査をしてください」と求めなくても、ただちに警察と連携し、重大事態としての調査を始めなければならなかったケースです。しかし先日の調査結果には、「警察と連携しなかったことについては問題ない」、「学校・市教委は、重大事態に対する認識・対処に問題があった」と記されていました。

当時、うちの子供が通っていた中学校の校長先生はと教頭先生は、教育委員会から来られた方々でした。いわば学校に指導する立場だった方々です。その先生たちが『認識不足や対処に問題があった』(報告書の記述)と指摘されていることには、驚きを禁じえません。今後、どのような責任をとられるのか、あるいは「処分」があるのか、注視していきたいと思っています。

報告書には事実無根の内容が多く、公平な立場である第三者委員会が、学校・市教委を上回るほど信用できない組織だと感じる報告書でした。

昨年から鹿児島市内で起きた複数のいじめについて報じてきたが、はっきりしたのは、いじめを矮小化し(あるいは「なかったこと」にし)学校や教育委員会の責任をうやむやにしようとする鹿児島教育界の歪んだ姿勢だ。この報告書は、その証拠とも言えるだろう。いじめ事件の矮小化や責任逃れをするために、教育委員会の役人や教員が手を染めるのは「隠蔽」。次稿で、鹿児島市教育委員会が行ってきた「隠蔽」の実例について、改めて報じる。

元稿:HUNTER 主要ニュース 社会 【社会ニュース・鹿児島市内の公立校で起きた“いじめの重大事態”】 2022年07月15日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/R5K674C6OJMGZD5U5DVQTANIMM.jpg)