[↑ ※ 3.11から14年/遠く険しい復興への道(週刊金曜日 1511号、2025年03月07日号)]

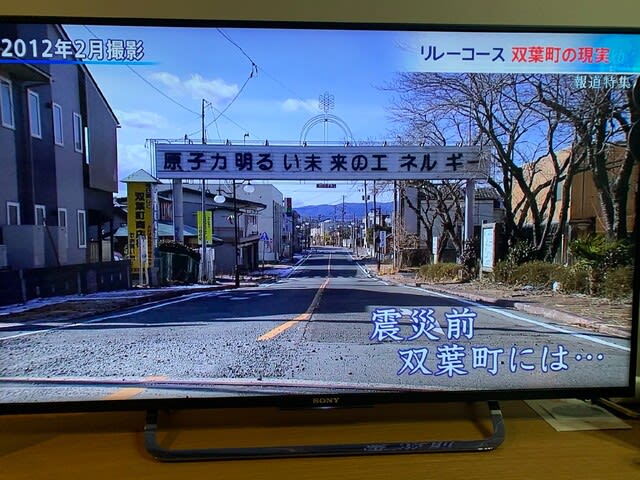

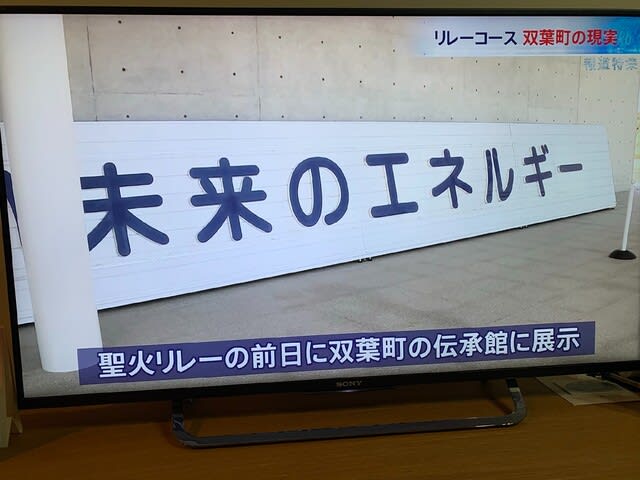

[「原子力明るい未来のエネルギー」…「この言葉の意味分かる?」/双葉町での聖火リレーに際しての大沼勇治さん、報道特集 2021年03月27日[土]] (2025年03月11日[火])

(2025年03月11日[火])

3.11東京電力核発電人災から14年目。

3.11以前は考えられない汚染土の拡散…核発電全開なんてやっている場合なのかね? 環境省は環境を守る省庁、それが汚染土を拡散? 正気だろうか? 《大坂恵里・東洋大教授からの「特措法では土の除染などで違反があれば環境相が是正の命令を出す。環境相が環境省を処分するのか」との問いにも、担当者は「再利用と規制の機能の分離は検討中」と述べるにとどまった》(東京新聞)。

『●東京電力、「お前のモノだろう!」』

「政治の無能、企業倫理の欠如、それに加えて司法のあまりの無責任さ。

原発問題に関してまともに司法が機能した例はごくわずかで、

政治や(公・私)企業の行いへの追随ばかりだ。市民サイドに立て

とは言わない、でも、せめて公正・中立であってくれ」

《放射能を「無主物」と言い放つ東電と裁判所の責任》

《東電側は放射性物質は誰の所有にも属さない「無主物」であって、

飛んでいる虫のようなものだから除去する責任を負わないと主張した。》

[2011年12月18日]

『●原状回復が損害賠償の基本:

東京電力原発人災で「ふるさとをなくした痛み」は全く癒えていない』

「「原状回復が損害賠償の基本」。でも、「終始一貫、“加害者”

とは思えない立ち位置」の東京電力。東電原発人災で

「ふるさとをなくした痛み」を癒し、ふるさとの「原状回復」を

してから、東電やアベ様らは原発再稼働等の「(悪)夢」を

語るべきだ。現状、彼らには「(悪)夢」を語る資格はない」

《原状回復が損害賠償の基本である。元へ戻せ、ということだ。

しかし、ふるさとを元に戻すすべはない。原発の安全を保証して

くれるものはない。福島の事故で明らかになったのは、原発事故の

責任を負いきれるものもいないということだ。責任があいまいなら、

事故の教訓もあいまいになるだろう。なのに国も電力会社も、

再稼働へとひた走る。「ひだんれん」の訴えは、

人ごととは思えない》(東京新聞)

[2015年06月10日]

『●《今なお続く福島の「不条理」》: 東電の初期の主張は

「無主物」…裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った』

[2019年10月24日]

『●《除染土》という名の汚染土を全国に拡散する気満々…《除染土の再利用

「粉じんが飛び、内部被ばくする可能性」指摘 公共事業などに活用する国方針》』

『●核発電全開!? 正気かね? 《行き場がないよ「核のごみ」…汚染土だけじゃ

ない「中間貯蔵問題」 使用済み核燃料、原発での保管は逼迫》(東京新聞)』

中川紘希・宮畑譲両記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/汚染土「再利用」理解してほしい? 環境省改正案のパブコメ情報の難易度が高すぎて、問題隠しを疑うひどさ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/385941?rct=tokuhou)によると、《東京電力福島第1原発事故の除染作業で集められた福島県内の「除染土」を全国で再利用するための省令改正案を環境省が公表している。15日を締め切りにパブリックコメント(意見公募)を行っているが、その難解な内容に「さっぱり分からない」との批判も続出。汚染拡散を危ぶむ国会議員や専門家による14日の環境省ヒアリングでも、あいまいな説明ぶりに疑問の声が相次いだ。(中川紘希、宮畑譲)》

核発電全開…第7次エネルギー基本計画についてのパブコメも無視。

《原発回帰》《原発復権》《原発を最大限活用》核発電全開…《「脱原発依存」の看板を下ろすのは、福島の教訓を忘れ去るということだ》(東京新聞)。「教訓」も「警告」も無視して暴走する原子力依存症、核発電「麻薬」中毒者ども。特に許せないのが、コミ、および、玉木雄一郎コミ代表(3カ月役職停止処分中、2025年03月03日まで)だ。福島を元の姿に《原状回復》(する努力すら)することなしに、《原発復権》《原発回帰》を後押しし、《原発依存度「可能な限り低減」の文言削除》され、《原発を「最大限活用する」》に舵を切らせた。政権や経産省、カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党の背中を押して、「核発電全開」へと向かわせた。

東京新聞の記事【また原発依存…政策大転換を批判する「かつてない」数のコメント 経産省はスルー「意見の多寡は関係ない」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/386629)/《政府は18日、2040年度の電源構成など、国のエネルギー政策の指針を記した第7次エネルギー基本計画を閣議決定した。福島第1原発事故以降、記載が続いた「可能な限り原発の依存度を低減する」との文言を削除し、原発への回帰を決定的にする内容に転換。昨年12月に政府案を示した後のパブリックコメント(意見公募)や説明会で批判が多く寄せられたが、追加の審議や大きな内容変更はなかった》、《◆通常は数千どまりの意見公募に4万件 昨年12月末からのパブリックコメントには、過去最多となる4万1421件が集まった。原発への不安や審議プロセスなどにかつてない数の批判を受けながら、計画の大枠を変えなかった政府に対し、市民が抗議の声を上げた。これまでのエネ基で意見件数が最多だったのは、原発事故後初めての改定だった2014年の第4次計画で、1万8663件。他の計画時は数百〜数千件にとどまる。経済産業省は今回、原発の積極的活用に否定的な声の数が多かったと紹介し、「これまでの『依存度低減』の記述を残してほしい」「放射性廃棄物の最終処分の問題を早急に解決すべきだ」といった意見をウェブ上に公表した》、《◆「不信は払拭できていない」認めてるのに 意見公募と並行し、全国10カ所で実施した経産省の説明会でも、来場者から厳しい意見が相次いだ》。

『●お見舞い申し上げます…』

『●あの3・11原発人災から1年: 松下竜一さん「暗闇の思想」を想う』

『●3.11東京原発人災から2年が過ぎて』

『●「福島原発事故の今」

『週刊金曜日』(2014年3月7日号、982号)について』

『●3.11東京電力原発人災から4年:

虚しき「地球にやさしいエネルギー原子力 人にやさしい大熊町」』

『●東電核発電人災から5年: 「今や世界の笑い者…

政権批判をいとわないキャスターの首を差し出した」』

『●東電核発電人災から6年: 4つの「生」+「命」「活」「業」「態」…

どれか一つでも原状回復できたか?』

『●東電核発電人災から7年: 「村の生活は百年余りにわたり、

人生そのもの」…「やっぱりここにいたいべ」』

『●東電核発電人災から8年: 《11日の夜9時すぎには、

東電の社員も家族もだれ一人双葉町に残って…》』

『●東電核発電人災から9年: 金(カネ)色の五つの輪《オリンピック

聖火リレーを前に「福島はオリンピックどごでねぇ」》』

『●東電核発電人災から10年: あの人災から何の教訓を得ることもなく、

何も変わらないニッポン…核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないまま』

『●東電核発電人災から11年: 《原発事故は終わっていません。政府が

復興の名のもとに困難に陥った人たちをさらに追い詰める…》』

『●東電核発電人災から12年: 暦が一巡して、2023年は再びの卯年…

もう一回り前の卯年は《1999年9月30日。東海村JCO臨界事故…》』

『●東電核発電人災から13年: 汚染水海洋投棄を強行し、柏崎刈羽核発電所を

再稼働したい東電…3.11の教訓は? 能登半島地震の「警告」を無視…』

=====================================================

【https://www.tokyo-np.co.jp/article/385941?rct=tokuhou】

こちら特報部

汚染土「再利用」理解してほしい? 環境省改正案のパブコメ情報の難易度が高すぎて、問題隠しを疑うひどさ

2025年2月15日 06時00分

東京電力福島第1原発事故の除染作業で集められた福島県内の「除染土」を全国で再利用するための省令改正案を環境省が公表している。15日を締め切りにパブリックコメント(意見公募)を行っているが、その難解な内容に「さっぱり分からない」との批判も続出。汚染拡散を危ぶむ国会議員や専門家による14日の環境省ヒアリングでも、あいまいな説明ぶりに疑問の声が相次いだ。(中川紘希、宮畑譲)

◆「何重にもひどい、史上最悪のとっつきにくさ」

「何重にもひどい、史上最悪のとっつきにくいパブリックコメントだ」。1月17日に始まった省令案のパブコメのウェブページに、ジャーナリストの政野淳子氏は驚いたという。

(環境省が省令改正案を公表し、2月15日まで意見を

募集している政府ポータルサイト「e-gov」パブリック・

コメントのページ(スクリーンショット))

「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」「公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない除去土壌の要件」…。難解なタイトルのファイルが八つ並ぶ。これらと別に「除去土壌の埋立処分及び再生利用等の基準案のポイント」とある資料をクリックすると別のページに移動。違う資料のファイルが六つ出てくる。政野氏は「環境省は理解の醸成を目指しているはずなのに、どこに基準が書いているかも分かりにくい。一般の人は何の資料なのかも分からないのでは」とあきれる。

◆道路工事や農地整備など公共事業に使おうと…

環境省によると、福島県内の中間貯蔵施設に集められた除染土などは2024年末時点で約1400万立方メートル。2045年3月までに県外で最終処分することを法律で定めている。この最終処分量を減らすため、検討しているのが道路工事や農地整備といった公共事業などでの「再利用」だ。5年前にもそのための省令改正案を提示。パブコメも3000件近く寄せられたが、「汚染拡大につながる」「災害時に流出のリスクがある」などの批判も目立ち、見送られた経緯がある。

(福島各地から運ばれた汚染土は、原発周辺に広がる

中間貯蔵施設で土と根や石に分別され、長期貯蔵される

=2020年8月4日、福島県大熊町で、本社ヘリ「あさづる」から)

有識者の検討が進んだなどとして、再提示されたのが今回の省令案。今年4月の施行を目指すが、政野氏は「前は基準が定まっておらず漠然とした内容でひどかった。今回は膨大な情報の中に問題点を潜ませており、別のひどさがある」と批判した。

◆「復興再生利用」という新しい言葉で…

今回の省令案で環境省は「復興再生利用」という新しい言葉を打ち出す。「復興のため土壌を資材として利用できる状態に処理して適切な管理の下で利用する」との意味だというが、政野氏は「何をするかという重要な点なのに定義としてあいまい」とばっさり。

パブコメの締め切りを目前にした14日には東京・永田町で、国会議員や「原子力市民委員会」の専門家などが詳しい説明を求めて、環境省にヒアリングを実施。

(除染土「再利用」問題で環境省ヒアリングに臨む

大島堅一教授(奥)=14日、国会で(須藤英治撮影))

県外で再利用する除染土は放射性セシウム濃度で1キロ当たり8000ベクレル以下としているが、廃炉原発から出た放射性廃棄物を再利用できる福島原発事故の前からの「クリアランス基準」は同100ベクレル以下。市民委員会座長の大島堅一・龍谷大教授は「本来、除染土は低レベル放射性廃棄物として最終処分すべきだ」とただすが、環境省の担当者は「原発事故後にできた特措法に基づき一定の管理の下で利用することを検討している。(再利用は)新しい考え方だ」などとかみあわない。

大坂恵里・東洋大教授からの「特措法では土の除染などで違反があれば環境相が是正の命令を出す。環境相が環境省を処分するのか」との問いにも、担当者は「再利用と規制の機能の分離は検討中」と述べるにとどまった。

◆環境省「説明不足」で実証実験の着手もできず

除染土の再利用をめぐる環境省の「説明不足」は今回に限らない。

2022年に除染土の再利用の実証事業を環境調査研修所(所沢市)や新宿………

=====================================================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます