3月向日市予算、建設環境委員会で、大橋満議員は、自転車を活用したまちづくりを提案、今後研究することになりました。他の市ではどうしているでしょうか?

自転車道定着へ模索

自転車利用と愛好者が増える一方で、自転車対歩行者の事故も増加傾向にあります。本欄では、自転車と歩行者の分離が重要な課題になっていることを取り上げてきました。各地の実情、取り組みを探ってみます。

レーン設置 歓迎の声

東京・世田谷

|

東京都世田谷区の明薬通り。玉川通りという大幹線道路から一歩入った準幹線道路です。一昨年、この道路の両側に青ペンキに塗られた自転車専用レーンが設置されました。

幅は側溝から白線まで一メートル。そこに四十五センチ幅で青ペンキが塗られただけのシンプルなものです。幅は狭いものの、着実に住民の利用が増えています。

平日の午後。ロードバイクだけでなく、いわゆるママチャリといわれる自転車もスイスイと走っていきます。

世田谷区にも「走りやすくなった」という住民の声が寄せられています。

「実験期間を経て専用レーンが知られはじめ、なるべく車道を走ろうという機運も生まれています。根づきつつある」(同土木計画課)と見ています。

世田谷区ではこの三月、桜上水、成城学園の一部地域にこの自転車専用レーンが完成しました。幅は一メートル五十センチ前後と、明薬通りのレーンより広く、余裕があります。

法律上は明確に軽車両とされている自転車に車道の一角を確保し、歩行者とのトラブルを避けるうえでもこの試みは注目されます。

通行分離の社会実験

栃木・宇都宮

栃木県宇都宮市では二月から三月半ばにかけて、自転車と歩行者の通行を分離する「社会実験」がおこなわれました。昨年から始まった「自転車通行環 境整備モデル地区」に指定された取り組みで、国土交通省宇都宮国道事務所は、国道4号沿い約二百メートルの歩道に実験区間を設けました。

住民に自転車で走ってもらい、「自転道と歩道を分離するうえで柵を設けるとしたら、その高さは、また柵がない場合は?」などを調べたものです。

関心は高く、期間中近隣住民約千人からアンケートが寄せられました。

同事務所の山本洋司管理第二課長は「多くの方が、自転車と歩行者を柵で分離してあると安心だといいます。同時に、柵はない方がいいという声もありました。街の中心部では歩道が狭かったり、商店街では出入りで柵で仕切るのはむずかしい」といいます。

同県では一昨年の交通事故による死傷事故は減少し、自転車がからむ事故も前年より若干減少しています。しかし、事故全体の約二割を占め、自転車乗車中に二十七人が亡くなっています。

「こうしたさまざまな実験をおこなったり、市や県、警察と連携し、ネットワークを広げて、自転車の走行環境を整備していくことが重要だと思っています」(山本課長)

自転車は本来、健康や環境の改善に大きく貢献できる乗り物です。その可能性を広げ、定着させていくためには、行政はもちろん利用者、愛好者が声を上げていくことは欠かせません。(金子義夫)

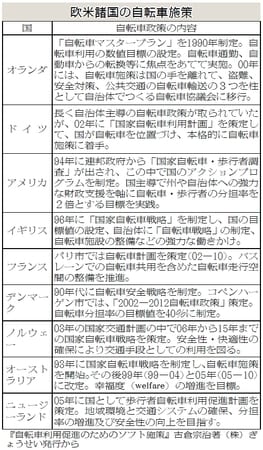

欧米諸国では

計画持ち 利用推進

ヒト最優先に 車と同等で

自転車は環境にやさしく、経済的で健康維持にも最適な交通手段として見直されています。

自転車利用のあり方を考えるうえで欧米諸国の取り組みが参考になります。別表は各国の自転車施策を一覧にしたものです。

その特徴は次のように整理できます。

まず自転車施策について、マスタープラン(オランダ)、利用計画(ドイツ)、国家自転車戦略(イギリス)などを制定して、目標や計画を持って取り 組んでいることです。そして一定の期間をおいて、目標の実施状況を点検し、評価を加えるためのレビュー(再検討)をおこなっています。

具体的な施策としては(1)自転車の走行、駐車のための施設の整備(2)自転車と公共交通機関との連携(列車内への自転車の持ち込みを推進するた めの施策を含む)、そして衝突などを防止するための安全向上策(3)通勤や通学のほかにレクリエーションとしての自転車利用を積極的に推進していることも 共通しています。

とりわけヨーロッパの交通政策の際立った特徴は、歩行者、自転車、クルマそれぞれが同等の移動の権利と義務を持つということです。そのうえで「ヒトが最優先」という原則を置き、自転車もクルマと同等に計画的に交通政策を講じています。

ドイツの「全国自転車交通計画」の対象となっている主な目的は(1)自転車の交通分担率の拡大(2)持続可能な社会とコンパクトシティーにふさわしい自転車の普及・促進(3)自転車交通安全の向上―です。

フランスのパリ市が自転車利用を促進する政策を表明したのは一九九五年。公共交通ストライキと大気汚染の悪化がきっかけといわれています。現在、 自転車利用促進長期計画(二〇〇二―一〇年)をすすめており、市内の延長約千六百キロの道路のうち約三百五十キロの自転車道・レーン、駐輪場の整備がすす められています。

オランダの第二次交通基本政策では、二〇一〇年を目標年次に(1)自転車のネットワーク化(2)短距離の自動車や公共交通の代替手段として、五キロ以内は自転車へ転換、長距離の場合は、自転車を鉄道の端末交通手段として位置づけています。

この施策を行ううえで各国とも、日本の国土交通省にあたる政府機関だけでなく、環境、健康、教育、文化など横断的な政府機関が施策の計画と実施にあたっています。

各国とも国が計画や指針を示し、地方がそれに則って政策を具体化することがもっとも効率的であり、交通の改善、まちづくり、利用者の要望に応える ことになるとの共通認識があるようです。また政府地方機関だけでなく、NGO(非政府組織)も積極的に取り組みに参加しています。

地球規模の環境破壊を解決するうえでも、クルマにたいする依存度の上昇による二酸化炭素排出量の驚異的な伸びを抑制することが求められています が、自転車利用は現実的な代替手段といえます。日本においてもようやく施策充実の端緒が見えてきましたが、より具体的な施策の実現が望まれます。(党国民 運動委員会 高瀬康正)

|

歩道にレーンがあったり車道とレーンがガードレールで仕切られているものは車からは自転車が見えにくいために交差点で巻き込みが起きやすいから危険ですが、ブルーゾーンは死角がないので巻き込みが起きにくいです。