The Thad Jones / Mel Lewis Quartet ( 米 Artists House AH-3 )

こんなレコードがあるなんて知らなかったが、1977年9月24日、マイアミのエアライナー・ラウンジでのライヴ演奏。サドメルがカルテットとして

レコードを作るのはこれが初めてだったらしい。ハロルド・ダンコがピアノ、ルーファス・リードがベースを受け持つ。

スダンダードをリラックスした雰囲気で演奏するという気負ったところが何もない内容で、彼らの日常の一コマが切り取られたような

微笑ましいものだ。ただ、サド・ジョーンズは音程も怪しいし、音量も豊かとは言えず、演奏家としての最盛期はとうに過ぎている感じで、

あまり楽しくない。ダンコやリードの演奏はすごく上手いけれど、音楽全体としては弛緩しており、正直言って退屈だ。聴いているうちに

途中で知らないうちに眠ってしまっていた。

こういうのはライヴ会場で一過性のものとして聴くべきアクトである。目の前で彼らの生の演奏を見れば個々の演奏の上手さを堪能できそうだし、

そうすればそれなりに楽しい時間を過ごすことができると思うが、これをレコードとして繰り返して聴くかと言えば、「ノー」だろう。

そういうタイプの音楽って、あるものだ。

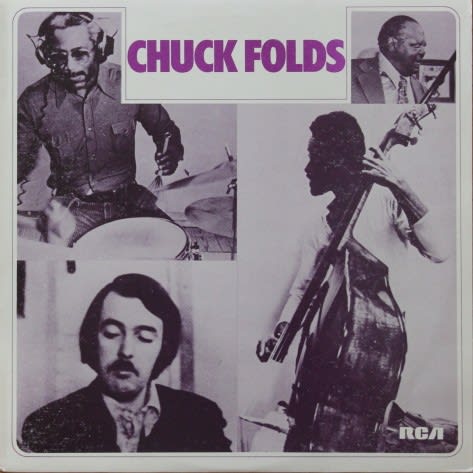

Chuck Folds / S/T ( 英 RCA LFL 5064 )

ネットで調べたが情報はほとんどない。1979年8月11日付けのニューヨーク・タイムズの片隅に載った小さな新聞記事の切れ端や

その他のいくつかの小さな記述などから、バック・クレイトンやワイルド・ビル・デイヴィソンらのグループに時々参加して、

古いスタイルのピアノを弾いていたらしい。晩年はスイート・ベイジルなどにも出ていたようだが、なにせレコードがほとんど

残っていないのだから、どういうミュージシャンだったかは知りようがない。

リチャード・デイヴィスがベースを弾いていることと、このジャケットからプンプン臭うB級の匂いに惹かれて手にしたが、

これと言って何か言及するべきことがある内容とは言えない。悪い演奏ということではないが、これと言って聴き所はない。

1曲だけバド・フリーマンが客演していて、テナーとソプラノを途中で持ち替えながら演奏しているけれど、これも起死回生の1打には

ならず、残念な感じで演奏は終わる。録音はされたが、レコード制作はイギリスでのみ行われ、アメリカでは発売されなかった。

発売したところで、売れる見込みなどなかったのだろう。

これら2枚は共に70年代後半に録音された演奏だが、ここからわかるのは、この時代のアメリカの主流派は死んでいたということだ。

かつての演奏家たちは、ある者は亡くなり、ある者は仕事を求めて欧州へ逃れ、ある者は楽器を捨てて別の職に就いた。

この時代は何と言ってもロックの時代である。人、金、モノのすべてがロックの世界に集中し、ジャズは見捨てられた。

ある意味で、これらのレコードはその裏記録のようなものかもしれない。どんなレコードからも学ぶべきことはあるということだろう。