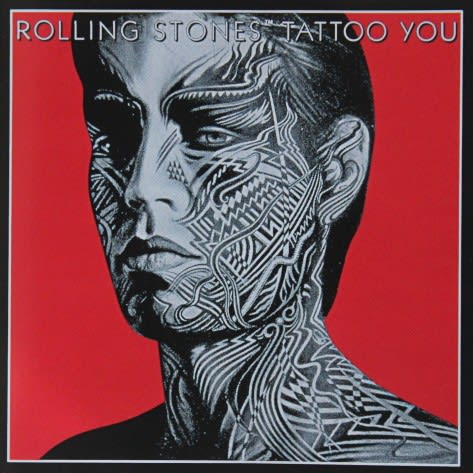

The Rolling Stones / Tattoo You ( 日本 ユニバーサルミュージック UICY-20198 )

私が初めて聴いたストーンズがこれだった。新譜として発売されて、少し経った後だったと思う。

ストーンズの名前はもちろん知っていたし、ロック界における位置付けや存在意義もある程度はわかっていたが、当時は別のグループに

夢中になっていたので、少ない小遣いでは当然手が回らず、通学路の途中に通り抜ける商店街の中にあった貸しレコード屋 "友 & 愛"で

借りたんだと思う。懐かしき高校時代。

その後、ストーンズのアルバムはほぼ全部聴いたけど、やはり若き日に刷り込まれた最初の1枚の印象は強烈で、未だにこれが1番好きかも

しれない。私は後期のストーンズのアルバムが結構好きで、初期の頼りないサウンドのものよりは後期のバリバリにリッチなサウンドの

ストーンズのほうがどちらかと言えばよく聴くかもしれない。"Undercover" や "Steel Wheels" なんかも大好きだ。

今聴いても、ボブ・クリアマウンテンのサウンドはやっぱり凄いと思うし、私がレコードのエンジニアの名前を最初に意識したのはこの人や

スティ-ヴ・リリーホワイトあたりが最初だったかもしれない。

ソニー・ロリンズが参加しているということを知ってたまげたのは随分後になってのことで、当時は、すっかりやる気のなくなった

チャーリー・ワッツをなんとかその気にさせるために、ミックがジャズの大物を連れてくればワッツも喜ぶだろうと考えて、

ロリンズを連れて来た、なんて話が語られていたけど、真相はどうだったんだろう。ロリンズのテナーは終盤になって少し出てくる

だけだけど、それでもその存在感はハンパなく、まあさすがの貫禄だ。

そこまでして天下のミック・ジャガーからも大事にされたチャーリー・ワッツも、とうとう鬼籍に入ってしまった。

自身のソロ・アルバムでは徹底的にジャズをやる、という気のいいおじさんだったけど、今まで1枚も聴いたことがないや、と

Amazonを見てみると、中古はすべて完売。みんな考えることは同じか。

ミック・ジャガーの変てこりんな踊りがクセになる "Start Me Up" なんかも、よく聴くとチャーリー・ワッツのドラムがすごくタイトで、

このドラムがあればこそだったんだなあ、と今更だけどそう思う。

ストーンズの音楽は客観的には終始一貫して変な音楽なんだけど、その変さ故に世界最強のロックバンドになっているという不思議さがあり、

ミック・ジャガーのこれまた意外なほどのバンド経営の上手さのおかげで、間もなく結成60周年を迎えようとしている。これは奇跡である。

その直前にチャーリー・ワッツが亡くなったのは残念なことだった。R.I.P。