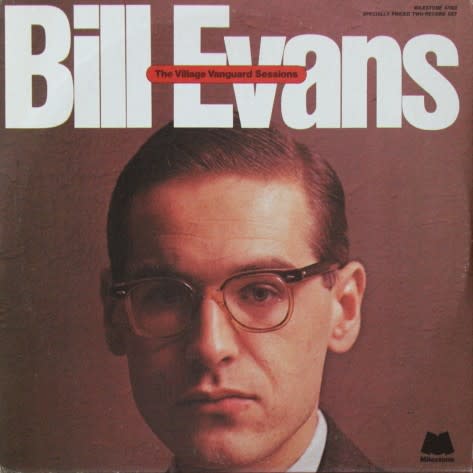

Bill Evans / At Town Hall.....Volume One ( 米 Verve V6-8683 )

シブい内容ながらじっくりと聴かせる佳作。ベースがチャック・イスラエルで、音楽に落ち着きがある。シェリー・マンとのスタジオ録音

とは方向性がまったく違い、エヴァンスのピアノを聴かせるための音楽になっている。

このアルバムの聴き所はB面のソロ・インプロヴィゼーションで、エヴァンスの抒情性が良く出た演奏だ。プロローグはドビュッシーの

プレリュードをわかりやすく噛み砕いたような近代印象派の香りがあり、この人ならではのピアニズムが披露される。そこから自身の

オリジナル曲の曲想へと繋がっていく。エヴァンスは自作を作曲する時はこういう風にメロディーラインを作っていたのかもしれない。

それは決して独りよがりなものではなく、エヴァンスの内に秘めたイメージを旋律へと変換しながら聴き手に語りかけるような感じだ。

そして、エピローグはドヴォルザークの郷愁感を思わせる優しい旋律で幕を閉じる。

このアルバムはステレオ、モノラル共にヴァン・ゲルダーの刻印があるが、録音には関わらなかったようだ。そのせいか、ピアノの音色に

不自然さがなく、エヴァンスらしい音色に浸ることができる。1966年の録音なので、もうあたりまえにステレオ盤の方がいい。

特に、ホールという会場の空間に響く倍音や残響はステレオプレスでしか聴くことができない。音圧もあり、楽器の音もクリアだ。

Bill Evans / At Town Hall.....Volume One ( 米 Verve V-8683 )

モノラル盤は音の分離感がイマイチで、再生機器の機嫌が悪い日(なぜか、そういう日がある)だと音楽が団子状になってしまい、

うまく自分の中に入ってこないことがある。ステレオ盤と比べると聴感はかなり落ちる印象があり、このアルバムのモノラル盤は

推奨できない。

50年代終わり頃からモノラルとステレオが並行して発売されるようになるけれど、私の感覚では、モノラル盤がまともに聴けるのは

1963~4年くらいまでじゃないかと思う。その辺りを境に、モノラルプレスの音場感は落ちていく。録音現場の設備投資はステレオ

機器へとシフトいっただろうし、ステレオの音場感があたりまえになってくると、録音やマスタリングをする技師たちの音質への

感性も大きく変化していったのではないだろうか。

MGMのレコードを聴いていると、そういう状況の変化の推移がよくわかるような気がする。