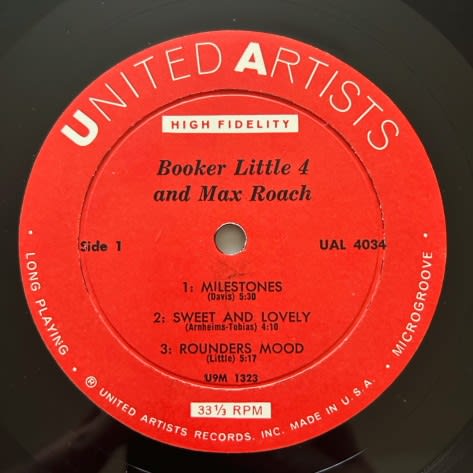

Zoot Sims / In Paris ( 米 United Artist UAJ 14013 )

私にとってズート・シムズという人は、30年前に私を廃盤マニアに本格的に引きずり込んだ因縁の人。 昭和62年の11月に寺島氏の「辛口JAZZノート」

と「ジャズ批評 No.59」が相次いで出版され、前者にはフォンタナ盤のクッキン、後者に同じくクッキンとクラブ・フランセ盤が掲載されて、それまで

当時まだ地下1FにあったDU新宿店のジャズフロアで買った中古の国内盤でのんびりとズートを聴いていた私を驚かせました。

ジャズ批評は印刷の悪いモノクロ写真でその時はあまりピンとこなかったのですが、「辛口~」のほうはカラー写真だったので印象が強かったし、

「最高作ダウン・ホームと肩を並べる」という今考えると?な謳い文句のせいで、これは聴いてみたいと思うようになり、それがきっかけで都内の

廃盤専門店に本格的に通うようになった。 結局、2年ほど経ってようやく西新宿のコレクターズにこのレコードが入り、学生の慎ましいバイト代の

すべてを使ってこれを買った。 その時は、このなけなしの金を使ってしまったら(当時付き合っていた)彼女とデートができなくなる、どうしよう、と

随分悩んだものです、アホみたいな話ですが。 それだけ、今よりもずっと真剣にジャズを欲していた。

ズート・シムズという人には、どこかそういうところがあると思います。 ジャズをようやく愉しめるようになったばかりの初心者を誘惑して、ジャズの

更なる深みに引きずり込むようなところが。 アート・ペッパーなんかもそうじゃないでしょうか。 コレクター初心者が最初に引っかかる、危険な罠。

だから、ズート・シムズやアート・ペッパーのことを語るのは未熟だった自分の姿と重なるところがあってとても気恥ずかしい。

このアルバムは、渡仏したズートがパリにある映画スタジオでピアノのアンリ・ルノーとドラムのジャン=ルイ・ヴィアールと正体不明のベーシストと一緒に

ライヴ形式で録音したと言われていて、録音年月日もはっきりしないレコード。 尤も場所はパリのナイトクラブ "ブルーノート" だったという説もあるし、

ベーシストの名前も3人くらい候補の名前が出ている。 にもかかわらず、ここでの演奏は柔和でなめらかな上質さを誇る最高の出来です。

ブルースとゆるやかなスタンダードが交互に配置されているのに弛緩したところはなく、よく伸びるロングトーンと繊細なヴィブラートが心地よい。

この人のアルバムはほとんど聴きましたが、私にはこれ以上に心に迫ってくる演奏は他にない。 アンリ・ルノーもこの演奏が一番いいと思います。

だから、私にはズートのレコードはこれだけあればもう十分です。

Zoot Sims / In Paris ( 英国 EMI / United Records ULP 1044 )

こちらは英国盤、EMIがプレスしている。 何か違いがあるのかと思って聴いてみましたが、値段が安いということ以外、特に何がどうということもなく。

米国盤以外では日本盤とこれしか見たことはありませんが、この人の場合はもしかしたらウルグアイ・プレスがあるかもしれません。

パリの映画スタジオでという話やベーシストが誰だかわからないという話は、この英国盤の裏ジャケットに記載されています。