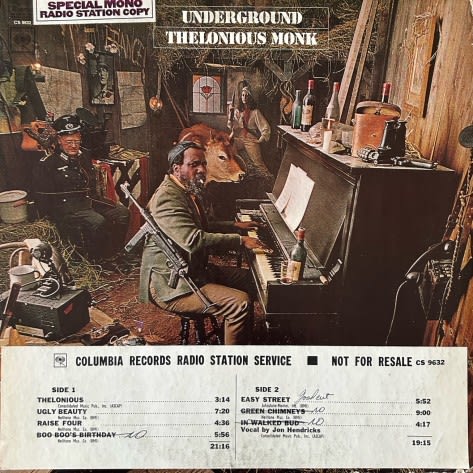

Thelonious Monk / Underground ( 米 Columbia CS 9632 )

これは680円で買った。ユニオンのレギュラー盤(国内盤メイン)の新入荷のエサ箱で平日に見つけた。眼にした時はさすがに手が震えたけど、

すぐに冷静になって「どうせ盤質が悪いんだろう」と思って検盤したら、盤は傷一つなくピカピカで、ジャケットもトラックシートに書き込みが

あるけど破損とかもない。どこかに落とし穴があるのでは?と色々と探ってみたけど、瑕疵は見つからなかった。普通にセールにかかれば

2~3万円くらいのタイトルなので、きっと何か手違いがあったのだろう。

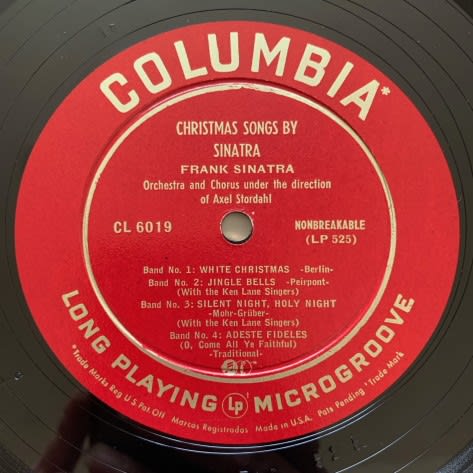

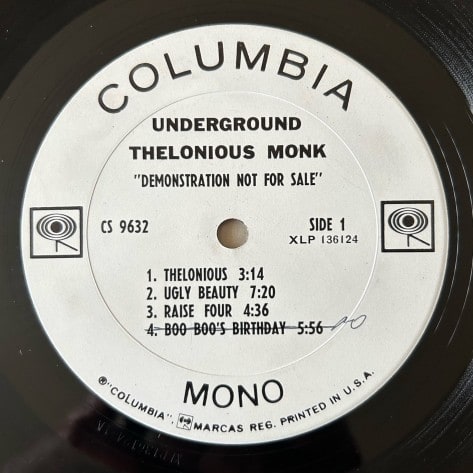

コロンビアのレコードにはステレオ期のタイトルでラジオ局向けにプロモーション用に配布されたものがあり、タイトルによってはこのプロモ盤

だけにモノラルプレスが存在するものがある。ジャズの場合はこのモンクの "Underground" とマイルスの "Nefertiti" が Promo Only "Mono" として

高値が付く。マイルスの方は2年に1回くらいの頻度で見るけど、どれも状態が悪いものばかりだったが、これはそもそも現物自体を初めて見た。

だから、手にした時に震えたのである。

音質はどうかというと、元々の録音がいいのでもちろん良好な音質だけど、特にプロモだから、という感じはない。家にある普通のステレオ盤と

聴き比べてみても、これが特に高音質だとは感じられない。67~68年にかけて録音されたものだから当然ステレオ録音で、モノラル盤はミックス

ダウンされているということだけど、それによる音質劣化はなく、ステレオ盤に近い音場感だ。

ロックの世界ではプロモ盤はとにかく有難がられるし、SNSなどでも高音質だと騒がれているけれど、ジャズに関して言えばプロモ盤が

特別に音がいいと感じたことは私自身はこれまでに1度もない。だから、この手の話はレコードを売る側が少しでも高く売りたいがために

仕掛けた話であって、それにコレクター側が踊らされているだけなのでは?と私自身は懐疑的だ。ただ、この Promo Only "Mono" は弾数が

少ないという稀少性が高値の根拠となっていて、裏を返せば単なるイレギュラーなバージョンに過ぎないということでしかないけれど、

それについては蒐集の世界固有の特殊な常識としてある程度は理解できる。

ただ、そういう既定路線とはまったく別の処にこのレコードが転がっていて、それに邂逅したというこの趣味の1番の醍醐味を味わうことができた

というところに他では代替の効かない価値があった。中古レコードは探すことが1番楽しいのである。予め用意されたリストに載っているものを

買う、というのとは楽しさの質が根本的にまったく違う。