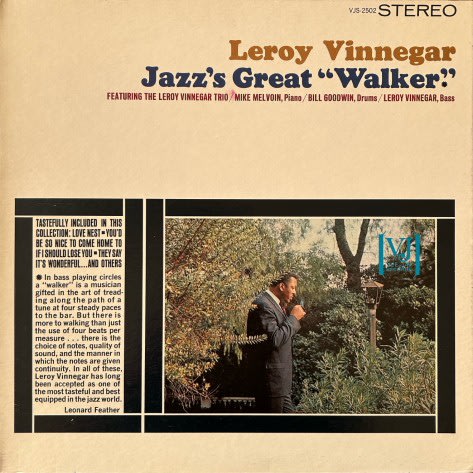

Leroy Vinnegar / Jazz's Great "Walker" ( 米 Vee Jay Records VJLPS 2502 )

「ベースの音が凄い」と騒がれたり、「ベースのプレイが凄い」と言われるレコードはよくあるが、このアルバムが取り上げられることはない。

"サキ・コロ" での演奏が褒められたり、コンテンポラリーのリーダー作が有難がられはするけれど、このアルバムが褒められることはない。

これはリロイ・ヴィネガーのそういう気の毒なアルバム。

オーソドックスなピアノ・トリオだが、ピアノはマイク・メルヴォイン、ドラムはビル・グッドウィンという無名な面々というのがおそらくは

その原因ではないかと思われる。演奏のありのままを何の先入観もなく享受するというのはなかなか難しいことだから、仕方ないのかもしれない。

無名のピアニストとドラムながらも演奏は非常にしっかりとしていて、ピアノ・トリオの音楽として上質な出来で、これが意外な拾い物だ。

曲想を生かした演奏が素晴らしく、メロディアスな楽曲はしっとりと聴かせるし、"You'd Be" なんかは名演と言っていい。単なる添え物としての

ピアノではなく、ピアノ・トリオの一級品としての顔を持っている。

当然ながらヴィネガーのリーダー作だから彼のベースがよくわかるような建付けになっているが、不自然にベースの音を強調させるような

作為はされておらず、あくまでも自然に彼のベース・ラインが浮き彫りになるような演奏とサウンドで仕上げられているところがよい。

ヴィネガーと言えば "ウォーキング・ベース" の第一人者というのが一般的な定説だが、それはここでも聴かれるようなイン・テンポで音楽を

グイッと前へと駆動する力があるからだろう。これ見よがしなソロをとって音楽の自然な流れを損なうようなことは好まなかった。

そういうところが素敵な人だったと思う。